- 赣榆区

赣榆区

建制沿革

赣榆区(3)夏以前属九夷。

赣榆区(3)夏以前属九夷。

商属人方。

西周属莒、祝其二国。

战国时,先后归越、齐、楚领地。

秦时置赣榆县,治于盐仓城,属 琅琊郡。

汉属赣榆、祝其、利城三县,分属琅琊、东海二郡。

元年,汉平帝刘衍封司徒马宫为扶德侯,置国于赣榆,赣榆区移治郁洲(今连云港市北 云台山)。

280年,西晋复赣榆县,移治艾不城,后复移治郁洲。

公元470年, 南朝 刘宋置青、冀二州治于赣榆县(郁洲)。

公元530年,梁置怀仁县,隶于北 青州。

公元549年,东魏分置郡区,置义塘郡治黄郭戍,领义塘、归义、怀仁三县;置 东海郡,治赣榆(郁洲),领赣榆、安流、 广饶、下密四区;置 武陵郡治洛要(今沙河镇 城子村),领洛要、上鲜二区。

公元583年,隋废武陵、义塘二郡及上鲜、洛要、义塘、归义四区,以怀仁区隶于 海州。自此,隋、唐、宋,赣榆均称 怀仁县,隶于海州。

世宗大定七年间(1167年)复名赣榆县,此后元、明、清直至民初无变,先后隶属于淮安府海州、海州直隶州、江苏省徐海道。

民国元年(1912年)废直隶州,实行省辖县,赣榆县直属江苏省。民国二十三年(1934年)属 东海专署,即江苏省第八行政督察区。民国二十八年(1939年)侵华日军置赣榆县伪政府隶伪淮海特别区(后改为省)。民国二十九年(1940年)11月30日,赣榆县抗日民主政府成立,隶山东省滨海专署。民国三十年(1941年)1月,国民党赣榆区政府流亡外地,不久解体。民国三十三年(1944年)年12月在新浦重新成立。民国三十四年(1945年)1月, 汪伪政权割赣榆、 莒南、日照3县边区置 芦山县。9月,日本投降,伪区政府解体;赣榆县抗日民主政府进驻青口镇,自此作为县治;芦山县撤消,属县归还原建制。11月26日,中共将赣榆县改名 竹庭县,但并不为当时官方承认。民国三十六年(1947年)年2月,国民政府赣榆县政府移驻墩尚镇,民国三十七年(1948年)官方的赣榆县政府6月14日流亡东海区新浦(今连云港市 新浦区),11月7日解体。全境悉为中共控制。

1950年10月,竹庭区复名为赣榆县,隶于临沂专署。

1953年1月,赣榆县由山东省划回江苏省,隶于 徐州专署;

1983年3月,江苏省撤销各专区,实行 市管县体制,赣榆划归 连云港市。

2014年5月,经国务院同意,赣榆县整建制撤县设区,为连云港市赣榆区。

行政区划

区划概况

截至2021年,赣榆区下辖15个镇、1个园艺场、2个开发区。[6]

区划详情

15个镇:青口镇、柘汪镇、石桥镇、金山镇、黑林镇、厉庄镇、海头镇、塔山镇、赣马镇、班庄镇、城头镇、城西镇、宋庄镇、沙河镇、墩尚镇。

1个园艺场:沙河子园艺场。

2个开发区:赣榆海洋经济开发区、赣榆经济开发区。[6]

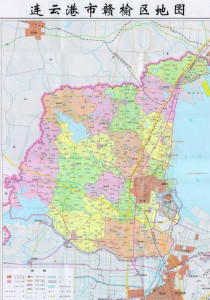

赣榆区地图

赣榆区地图

自然环境

位置境域

赣榆中心地理坐标为东经119°18',北纬 34° 50',位于 苏鲁两省交界,是江苏沿海经济带和东陇海产业带开

发的东部交汇点。东滨黄海的 海州湾,海岸线长62.5千米;北临山东省日照市;西靠山东省临沂市,南至西南接江苏省东海县与连云港市海州区、连云区。境内山区、平原、沿海各占1/3。

气候特征

赣榆区气候属暖温带海洋性季风气候,春(3~5月)、夏(6~8月)、秋(9~11月)、冬(12~2月)四季分明。赣榆年平均气温13.2℃,无霜期214天,全年平均日照2532.9小时,年降雨量976.4毫米。

夏季属海洋性气候,盛行来自低纬度太平洋的偏南北风,气候炎热多雨;冬季带有大陆性气候特征,盛行来自高纬度大陆内部偏北风,气候寒冷干燥。形成了全年寒暑变化显著、四季分明的气候特征。

因东临黄海,受海洋的影响,和同纬度内陆各地相比,具有春季温度较低,气温回升缓慢,冬夏温度变化平缓,年降水量比较丰富等特点,但分布季节差异较大,一般春秋两季往往干旱少雨。

土壤特征

全区土壤有棕壤、 砂礓黑土、潮土、盐土4个土类、9个亚类,16个土属、33个土种。

地质特征

赣榆区海岸线南起临洪口,北至荻水口,长46.6千米,总走向北高南低。其地貌特征以兴庄河口为界,分为南北两种类型,北部为 沙质海岸,南部为粉沙 淤泥质海岸;荻水口至朱篷口为冲刷后退型海岸,兴庄口至临洪口是沉积外延性海岸;朱篷口至兴庄口之间则是两种类型海岸的交变段。荻水口至兴庄口海岸长约30.7千米,以山前河湖 堆积平原为主,有风化基岩和海相沉积,地面高程2米~3.7米。

自然资源

海洋资源

赣榆区拥有62.5公里的黄金海岸,23万亩滩涂面积,拥有全省最长的沙滩海岸,108万亩近海10米等深线浅海域,7000平方公里的海州湾渔场,盛产 黄鱼、 梭子蟹、东方 对虾、紫菜、贝类等30多种海珍品。

矿产资源

西北部山岭地区,已探明可供开采的主要有石材、 黄沙以及蛇纹石、 白云石、 石英石、 瓷石、陶土、优质矿泉水等30多种, 其中花岗岩50亿立方米(储量居全省首位),雪花白大理石1亿多立方米,优质黄砂2.7亿立方米,青口 盐场属中国四大盐场之一的淮北盐场。

水利资源

赣榆区拥有江苏省最大的两大人工水库—— 石梁河水库和塔山水库,境内河道纵横。

人口

人口

2010年,根据第六次中国人口普查数据,赣榆区949438人。

2021年末,全区常住总人口100.41万人。全年出生人口0.67万人,人口出生率6.67‰,死亡人口0.72人,死亡率7.17‰。常住人口城镇化率57.4%。[2]

民族

2000年全国第五次人口普查,赣榆区共有汉、蒙古、回、藏、维吾尔、苗、彝、壮、布依、朝鲜、满、侗、瑶、白、土家、哈尼、哈萨克、傣、黎、僳僳、佤、畲、高山、拉祜、水、纳西、景颇、科尔克孜、土、达斡尔、仫佬、羌、布朗、撒拉、毛南、仡佬、锡伯、阿昌、普米、塔吉克、怒、鄂温克、德昂、保安、京、独龙、鄂伦春、赫哲、基诺等49个民族。其中汉族人口占99.8%,少数民族人口占0.2%。

政治

| 职务 | 姓名 |

|---|---|

| 主任 | 毛太乐[5] |

| 职务 | 姓名 |

|---|---|

| 区长 | 李莉[5] |

| 职务 | 姓名 |

|---|---|

| 主席 | 李冰[5] |

经济

| 职务 | 姓名 |

|---|---|

| 主任 | 毛太乐[5] |

综述

| 职务 | 姓名 |

|---|---|

| 区长 | 李莉[5] |

第一产业

| 职务 | 姓名 |

|---|---|

| 主席 | 李冰[5] |

第二产业

第三产业

2021年,全区实现地区生产总值707.50亿元,按可比价计算,增长8.3%。其中,第一产业增加值108.03亿元,增长2.2%;第二产业增加值308.63亿元,增长6.7%,其中工业增加值212.44亿元,增长4.4%;第三产业增加值290.84亿元,增长12.7%。产业结构持续优化。三次产业增加值比例由上年的17.5:42.3:40.2调整为15.3:43.6:41.1。第二、三产业占比较上年分别提高1.3、0.9个百分点。

2021年深入实施“海州湾英才计划”“542英才培育工程”,新增省“双创人才”10名、市“双创人才”23名、科技副总30名,引进各类高端人才540名。实施乡土人才“三带”行动计划,制定出台“电商直播人才20条”,开展各类培训8000人次,培育电商直播等本土人才2000余名。累计兑现各类人才扶持资金5000万元。

2021年,全区新增规模以上企业183家,其中,规模以上工业企业41家,有资质的建筑业企业19家,限额以上批发和零售业企业103家,房地产开发经营业企业9家,规模以上服务业企业11家。新增的规模企业为全区的经济发展提供了新的活力。

2021年,常态化抓好疫情防控,坚持“外防输入、内防反弹”,发挥“大数据+网格化+铁脚板”作用,投入3.55亿元,投用核酸检测基地、进口冷冻食品集中监管仓,持续推进新冠疫苗接种,坚决打赢疫情防控人民战争,坚决守护群众生命安全和身体健康。创新网格化社会治理,深化平安赣榆建设,依法严厉打击各类违法犯罪行为,扫黑除恶专项斗争取得阶段性胜利,群众安全感满意度保持在98%以上,获评全国平安建设先进区。

2021年,提前一年完成35941户、81238人建档立卡人口脱贫攻坚任务,30个省定经济薄弱村、10个市定经济薄弱村达到新“八有”标准。落实扶贫资金5.7亿元,建设产业园区5个,实施产业项目162个,建档立卡人口人均收入从5186.9元增长至14385.8元,全面脱贫与乡村振兴实现有效衔接。[2]

交通

赣榆是苏鲁交界产业高地。围绕打造千亿产业、千亿园区、百亿企业、百亿特色产业“双千双百”目标,按照“临港产业做规模,海洋产业做特色,新兴产业做品牌”的思路,大力开展招商引资、全面推动项目建设,初步形成以四大工业园区为载体,以石油化工、钢铁机械及装备制造、生物科技、新能源四大产业为主导的工业支撑体系。2014年,全区实现规模工业产值1302亿元,增长20%;规模工业应税销售收入436亿元,增长14.1%;规模工业增加值248亿元,增长15.2%。规模以上工业企业净增33家、总量达412家。新海石化、镔鑫钢铁分别实现产值240亿元、208亿元,位列全国民营企业500强第198位、第223位。

2021年,建成国家现代农业示范区,入选国家首批农业对外开放合作试验区,市级农业产业园实现镇级全覆盖。粮食、水产品产量连续五年保持51.6万吨、40万吨以上,生猪生产实现稳价保供。新增高标准农田34.6万亩,农作物耕种收综合机械化水平达83.7%,获评全国主要农作物生产全程机械化示范区。大力发展海洋经济,加快推进设施渔业集中区、紫菜产业园、青口渔港经济区建设,创建国家级海洋牧场示范区。持续壮大农业经营主体,新增农民合作社169个、家庭农场125个,获评“两品一标”产品59个,金公果业入选省级农业品牌目录。

2021年,全区实现农林牧渔业总产值202.24亿元,按可比价计算,增长2.6%。其中,农业产值48.98亿元,增长1.5%;林业产值2.09亿元,下降42.8%;牧业产值19.66亿元,增长4.5%;渔业产值124.44亿元,增长3.5%;农林牧渔服务业产值7.07亿元,按可比价计算,增长10.5%。

2021年,全区粮食总产量52.63万吨。其中,夏粮总产为20.67万吨,秋粮总产31.95万吨。全区粮食作物播种面积72.71千公顷,其中夏粮播种面积35.76千公顷,秋粮播种面积36.95千公顷。粮食作物单产为7237.39公斤/公顷,其中夏粮单产为5781.46公斤/公顷,秋粮单产为8646.30公斤/公顷。[2]

铁路

赣榆是国家级现代农业示范区。围绕富民增收目标,依托四季田园现代农业园、海州湾现代渔业园、黑林特色水果产业园、夹谷山休闲观光农业园、蓝湾现代渔业园五大园区,大力发展生态蔬果、花卉苗木、水产品养殖等现代高效农业,扎实推动农业组织化经营、产业化发展,打造港城的“菜篮子”和“后花园”。目前,赣榆初步形成“东有设施渔业、西有生态夹古、南有四季田园、北有花果桃莓”的生态农业格局,建成了蓝莓、猕猴桃、大樱桃、黄桃等4个万亩基地。海参、大菱鲆、南美对虾等高档海产品畅销南北,“水中参”泥鳅、雅仕蔬菜、沃田“蓝宝宝”蓝莓、“依顿”猕猴桃等品牌响亮国内外。每年举办厉庄樱桃节、石桥苹果节等活动,吸引了大量市内外游客观光休闲、体验农桑。

2021年,赣榆区实现工业增加值212.44亿元,按可比价计算,增长4.4%,其中规模以上工业增加值,按可比价计算,增长3.5%,较2020年提升1.1个百分点,两年平均增速2.9%,工业经济总体平稳。

2021年,规上工业总产值大于10亿元行业9个,九大行业中除排名最后的纺织服装业,其余八大行业产值均同比增长,采矿业产值同比增幅达111.9%,钢铁压延、石油及燃料加工、资源综合利用业、非金属矿物制品业、电气机械和器材制造业增速分别为30.2%、17%、30.5%、28.7%和44.9%,农副食品加工业与化学制品制造业增幅稍低,分别为5.5%、5.6%,九大行业对全区产值增长贡献度达101.1%,拉动全区产值增长21.9%,为赣榆区产值的稳定增长提供了强有力的保障。

2021年,全区规上工业企业225家。全年累计产值超1亿元企业54家,比2020年多5家;累计产值超5亿元企业8家,比2020年多1家。龙头企业镔鑫钢铁和新海石化,全年产值增速分别为40.5%和17.0%,一如既往的发挥着工业经济“压舱石”的作用。镔鑫钢铁在面对粗钢限产和能耗双控的双重压力下,上半年紧紧抓住市场需求旺盛的机遇,加大生产力度,实现全年钢材产量小幅增长。新海石化上半年因为设备大修,产值大幅下降,检修结束后,加速生产,年底产值增速突破两位数,为赣榆区工业经济稳定发展起着关键性的作用。

2021年,全区战略性新兴企业62家,实现战略性新兴产值132.93亿元,同比增长30%,高于规上工业产值增速8.3个百分点,占规上工业产值比重为19.6%,比上年提高5.1个百分点。高新技术产值占规上工业产值比重为11.0%,比上年提高1个百分点。战新、高新企业的较好发展,标志着赣榆区高质发展取得了不俗的成绩。

2021年全区在库建筑业企业87家,完成建筑业总产值154.23亿元,同比增长12.9%,领先全市平均水平3.9个百分点。全年建筑业增加值96.19亿元,同比增长12.5%,高于全市平均水平8.5个百分点。[2]

公路

赣榆是黄海之滨宜居城区。近年来,赣榆按照“突破新城精塑形象、 改造老城提升功能、扮靓村镇统筹城乡”的发展思路,扎实推进新城、老城、小城镇“三城联动”、协同发展。目前城市建成区面积26平方公里,城区人口23万。依托滨海优势,主攻“一岛一城一海湾”开发,全力构建滨海带状组团大城市格局,开启“激情蓝色、乘风扬帆”的崭新城市篇章。一岛,即秦山岛,位于赣榆新城东8.8公里海面,2011年入选首批开发无人岛名录。重点实施山体防护、植被恢复、环岛路建设,精心构建人文景观,同步推进配套服务中心、消防设施等基础配套工程,2015年实现全天候登岛旅游目标。一城,即滨海新城,通过新城、琴岛天籁片区等组团建设,构建集滨海居住、商业休闲、商务旅游、行政办公于一体的综合性城区。一海湾,即海州湾区,通过实施海州湾片区基础设施和旅游服务体系建设,精心打造韩口港、朱蓬口两大旅游组团,积极策划一批高水平的旅游项目,使赣榆以真正的海洋城市面貌从沿海地区脱颖而出,成为以秦汉文化为底,以海洋文化为韵,集海岛观光、休闲养生、避暑度假、海上娱乐等多功能于一体的滨海旅游目的地。

固定资产投资

2021年,全区完成固定资产投资 301.85亿元,同比增长14.8%。其中项目投资完成252.94 亿元,同比增长11.3%,房地产开发完成投资48.91亿元,同比增长37.4%。

2021年,全区工业投资完成 207.21亿元,同比增长16.0%,高于全部固定资产投资1.2个百分点。其中工业技改投资完成 43.84亿元,同比下降13.8%。制造业完成投资199.96亿元,同比增长19.5%。

贸易

2021年,全区实现贸易额692.38亿元,同比增长18.3%。其中,完成批发业销售额507.43亿元,同比增长17.6%;零售业销售额167.27亿元,同比增长20.0%;住宿业营业额1.26亿元,同比增长13.3%;餐饮业营业额16.42亿元,同比增长26.5%。实现社会消费品零售总额181.63亿元,同比增长9.8%。

2021年,电子商务跨越发展,完成交易额505亿元、快递上行量2.89亿件,年均分别增长30%、58.5%,中菲跨境电商产业园建成投用,抖音电商直播基地签约入驻,获评省农村电商示范区,位列淘宝农产品电商销售第8位,海鲜、紫菜荣获国家快递服务现代农业金牌项目,赣榆成为全国海鲜直播网红集聚地。商贸物流提档升级,嘉会城、吾悦广场建成运营,京东物流分拣中心建成投用,顺丰冷链开工建设。

2021年,全区完成外贸进出口总额212694万美元,同比增长75.4%。其中,出口62503万美元,同比增长19.2%;进口150191万美元,同比增长118.1%。实际利用外资4.7亿美元。

财政、金融

2021年,全区实现一般公共预算收入34.81亿元,同比增长15.9%,其中税收收入29.68亿元,同比增长24.6%。一般公共预算支出89.81亿元,同比增长10.8%;其中:一般公共服务支出7.71亿元,同比下降11.6%;教育支出27.02亿元,同比增长14.4%;科学技术支出0.52亿元,与去年持平;社会保障和就业支出11.45亿元,与去年持平;节能环保支出1.95亿元,同比下降33.5%。

2021年末,金融机构各项存款余额669.33亿元,比年初增加76.58亿元;其中,住户存款余额401.66亿元,比年初增加39.43亿元。金融机构各项贷款余额为638.48亿元,比年初增加107.01亿元。[2]

港口

社会

连盐铁路北起连云港市赣榆区,南至盐城北站,线路正线全长232.2公里,赣榆段长52.5公里。

民生事业

2021年,连盐、青连铁路开通运营,高铁站综合客运枢纽建成投用。204国道大修,228、233国道养护工程完成,242、267、402省道赣榆段建成通车,完成县道大中修55.6公里,提档升级农村公路302.1公里,等级公路总里程达2699.5公里,在全市率先创成省级“四好农村路”示范区。开展交通干线沿线环境综合整治“五项行动”,全面营造“畅安舒美”交通环境。[2]

科技事业

2021年,口岸扩大开放通过国家验收,赣榆港区总体规划优化方案获部省联合批复,临港综合物流园获批省级示范物流园区。10万吨级航道延伸段完工,疏港二通道一期、外环路、起航路一期建成,三突堤吹填陆域2700亩,11公里管廊架全线贯通,王集水厂主体完工。累计完成吞吐量1.1亿吨,集装箱26.5万标箱,“一体两翼”北翼港区快速崛起,为临港产业发展提供有力支撑。[2]

教育事业

卫生事业

2021年,全体居民人均可支配收入31017元,同比增长9.5%。其中,城镇常住居民人均可支配收入38828元,同比增长8.5%;农村常住居民人均可支配收入22490元,同比增长10.8%。[2]

文体事业

2021年,创成国家知识产权强县工程试点区、省知识产权强省建设区域示范区,万人发明专利拥有量达3.8件。创新平台加快建设,建成国家级众创空间1家、市级以上工程技术研究中心28家。加强与中国海洋大学等高校院所合作,实施产学研项目184项。创新主体持续壮大,高新技术企业达68家、科技型中小企业达250家,新海石化获省长质量奖,天富食品创成国家级专精特新小巨人企业。[2]

社保事业

赣榆区是是 苏北唯一一个拥有4所 四星级高中的县级单位,赣榆中专通过国家中等职业教育改革发展示范学校 验收。创成全国义务教育发展基本均衡县,被评为省教育人才工作先进县。省优质幼儿园达50所,中考综合评估位居全市前列,高考连续15年位居全市首位,赣中被授予“清华大学新百年领军计划优质生源基地”,各类教育发展水平不断提升。不断深化教育改革,2011年在全市率先实现教育现代化,2013年被确认为省首批教育现代化县级示范区。

2021年,实施校安工程35.5万平方米,新改扩建和安幼儿园、义塘路中小学、赣榆第二高中等学校86所,高考本科上线人数实现全市“二十三连冠”,创成全国中小学劳动教育实验区。[2]

安全事业

2018年柘汪新城医院建成投用,三级预防接种门诊通过省级验收4家,基本公共卫生服务人均补助标准提高至65元,家庭医生签约服务覆盖率达40%,新增省级示范乡镇卫生院3个、示范村卫生室18个,被评为省基层卫生十强县(区)、省健康促进区,墩尚镇创成省健康镇,青口镇后陈社区创成省健康社区。新增无害化卫生户厕1.5万座。强化农村饮用水卫生监测,农村生活饮用水卫生监测覆盖率达100%。[7]

城建事业

2021年,区乡贤馆建成投用,图书馆、文化馆通过国家一级馆验收,开展“乡音·乡韵·乡情”文化展演等活动90余场,承办省级以上体育赛事9场。[2]

环境事业

2021年,落实“六稳”“六保”各项措施,减税降费3.67亿元。新增城镇就业5.17万人、农村劳动力转移就业4.21万人,城镇登记失业率控制在2%以内。建设各类保障性住房310套、2.1万平方米。城乡居民养老、医疗、失业保险覆盖率稳定在98.5%以上,基础养老金标准提高至每人每月183元,城乡居民医保财政补助金额提高至610元。建成养老护理院及医养中心4家,新增机构养老床位3059张,建成儿童关爱之家14个。[2]

旅游

2018年开展“七五”普法,强化网格化管理,升级版“技防城”通过省级验收,扫黑除恶专项斗争强势推进,获评省平安县区、省法治县区创建先进单位。强化矛盾纠纷排查化解,落实领导包案制度,获评全国人民调解工作先进单位。大力推动殡葬改革,石桥、城西等镇示范先行,全区所有行政村实现移风易俗全覆盖。推进诚信赣榆建设,社会信用体系逐步完善。落实安全生产责任,成立17个专业委员会,开展“一查三督”专项行动,强化重点领域源头治理,试运行智慧安监平台,安全生产形势持续稳定。强化食品药品监管,创成省农产品质量安全示范区,区综合检验检测中心通过CMA中国计量认证。全国文明城市创建顺利完成年度测评任务,4人获评“中国好人”,税务“爱心妈妈”团队获评江苏“时代楷模”。切实做好国防动员、人民防空、民兵预备役、优抚安置等工作,创成省第十一届双拥模范区。

2018年港口能级实现新提升,赣榆港区总规优化方案获批,疏港二通道等配套工程建成投用,三突堤84.9公顷围埝完成抛填,华电LNG接收站等项目推进有力,完成吞吐量1260万吨、集装箱3.1万标箱,港口龙头牵引作用逐渐增强,项目招引落地、产业高质发展基础不断夯实,承载优势全面彰显。综合交通实现新突破,连盐、连青铁路开通运营,赣榆火车站投用,石桥货运站竣工,港区铁路专用线初步设计获批,铁路梦想的实现,形成加速实现后发先至的交通大动脉。228国道大修和海厉线等3条县道大中修完成,267、242省道全线贯通。深入开展“五项行动”,打造G25班庄等3条示范段,204国道柘汪段创成全市“十佳集镇段”。电力网络实现新优化,开工建设220千伏古槐变,投用110千伏怀仁变、欢墩变,建成城市充电站2座。[7]

著名人物

2021年,推进“多规合一”,编制国土空间总体规划,完善各类规划修编。北部城市副中心规划设计完成,核心区建设全面启动。加快新城建设,完成琴岛天籁片区景观工程、秦山岛保护开发利用工程,海州湾大厦、海洋科技馆竣工投用,义塘、徐福片区开发建设全面提速,滨海美丽画卷逐步呈现。推进城市更新,完成牌坊街、玉带路等房屋征收改造项目15个,征收面积达97.6万平方米,改造提升金海路、盛世路等道路12条,全面打通文化东路、华中北路等断头路8条。

2021年,高水平创成国家卫生城市,首创首成全国文明城市,极大提振全区人民的城市荣誉感和发展自信心。新增停车泊位1.6万个,硬化背街小巷1000余条,安装路灯8900套,建成投用生活垃圾焚烧发电厂、小盘垃圾填埋场。强化环境卫生、市容市貌等专项整治,完成70个无物管小区、537栋单体楼整治,改造新世纪花园等老旧小区4个,启动既有住宅加装电梯。强化“两违”管控,拆除违建75.5万平方米。[2]

古代名人

2021年,创成国家生态文明建设示范区,建成省级生态文明建设示范镇12个、示范村7个。全面落实“河长制” “湾长制”“断面长制”,建成投用6.5万吨新城污水处理厂、6000吨朱稽河沿线一体化生活污水处理站,镇级污水处理厂全部实现一级A排放,规范泥鳅、紫菜、南美白对虾养殖,国考断面优III类水质达85.7%,近岸海域考核点位水质全部达标。实施大气管控十条措施,PM2.5浓度持续下降,空气优良率稳步提升。加强危废规范处理,建成危废系统资源化处置项目,污染地块安全利用率达100%。创建国家森林城市,完成绿化造林14.7万亩,林木覆盖率达28.5%。

近代名人

赣榆区东有被誉为“江苏的北戴河”海州湾旅游度假区,南有 罗阳生态园休闲垂钓中心,西有抗日山风景区和夹谷山历史文化风景区,北有 徐福祠,中有门河银杏翠竹风情园, 塔山水库等旅游景点。

2021年,完成琴岛天籁片区景观工程、秦山岛保护开发利用工程,建成白鹭公园,打造滨海最美白鹭栖息地,新增绿地面积260万平方米,湿地新城生态修复项目荣获中国人居环境范例奖。启动抗日山片区整体开发,创成秦山岛等国家3A级旅游景区3个、省级乡村旅游区7个。[2]

抗日山风景区

抗日山位于苏鲁两省交界处,是国家 AAAA级景区,被纳入全国30条“红色旅游精品线路”。抗日山风景区占地2000多亩,有大小景点20余处,主体景观抗日山烈士陵园占地360多亩,分为八个坡段,363级台阶,由抗日烈士纪念塔、纪念堂、纪念碑、碑廊、国防园、盆景园、集会广场、马鞍石、景观亭、神龟泉等景点组成。抗日山烈士陵园是我国唯一以“抗日”命名的烈士陵园。先后被评为“全国重点烈士纪念建筑物保护单位”、“全国青少年教育基地”、“全国爱国主义教育示范基地”,“国家AAAA级旅游景区,”“国家国防教育示范基地”等多项光荣称号。区内亭塔耸峙、碑碣林立、松柏常青、花木峥嵘,形成了“山上人文景观,山坡绿树果园,山下娱乐休闲”独特的风光魅力。

秦山岛旅游度假区

秦山岛位于赣榆新城东8.8公里海面上,面积0.98平方公里,主峰高55.9米。本名神山,因山形似一把古琴又名琴山。传说王母娘娘曾建通天塔与其上,故此地的百姓又叫它“奶奶山”。据史书记载,秦始皇曾两次登临此山,勒石纪事,遂更名为秦山。公元前219年,徐福带领3000童男童女从此出发东渡扶桑。岛上有两块高十余米的“大将军石”、“二将军石”,是秦始皇所立,为秦东门;岛上还有棋子湾、受珠台、李斯碑、奶奶庙、碧霞宫等历史遗迹。岛的西南面有海积石英卵石“神路”,呈“S”型,长8.8公里,被誉为“中国最长的海中大道”,传说,秦始皇鞭石成桥,因此称其为“神路”。秦山岛是全国最佳野生鲈鱼钓场。

徐福祠

徐福祠原为徐福庙,始建于汉,是旧时士商农工祭祀徐福之地。1988年,为纪念秦代方士、东渡日本第一人——徐福,在金山镇徐福村北原庙址建徐福祠。徐福祠堂占地2400平方米,建筑面积132.62平方米,有门阙、院落和祠堂三部分,徐福文化氛围浓厚。

大吴山森林公园

位于黑林镇西北,面积7平方公里,海拔364.5米,是江苏 省第二高峰,由大吴山、小吴山等众多山头构成,佛教、道教在此修建庙宇待奉,故有玄阳寺“泰山行宫”99间仙居遗址。大吴山峰高景秀,素有十八奇观。相传唐贞观元年(627年),民女吴凤英占此山为王,殁而灵异,水旱祷必应,唐高宗于永徽六年(655年)封她为显惠王,故名吴凤山。山上有古庙、庙旁古井、“神泉”等遗迹。山中苍松古刹,幽洞怪石,红茶似火,白花似雪,其中“吴峰望日”为赣榆八景之最,倪长犀的《吴峰观日》一诗是对吴峰望日的极好描绘。此外,大吴山山前建有紫金山天文台太阳观测站,此类观测站中国仅有两座。

抗日山烈士陵园

抗日山烈士陵园位于赣榆县西北部的马鞍山,是我国第一座也是唯一一座以抗日命名的抗日烈士陵园。1941年春,在抗日烽火中兴建的,至1944年曾先后4次为抗战牺牲的先烈建塔树碑,全国解放后,党和政府又多次拨款整修扩建,形成了由纪念塔、纪念亭、纪念堂、纪念碑、烈士冢和东西墓群为主体的大型烈士陵园。1992年,为纪念建园50周年,又拨款新建了碑牌、八路军跃马雕塑,翻建了符竹庭将军的陵寝。1982年以来,陵园相继被评为“省级重点文物保护单位”、“全国重点烈士纪念建筑物保护单位”、“江苏省爱国主义教育基地”、“全民国防教育基地”、“江苏省青少年教育基地”和“连云港市爱国主义教育基地”、“连云港市党员干部教育基地”,2003年又被团中央授予“全国青少年爱国主义教育基地”的称号。 抗日山烈士陵园墓区建有751座坟墓,安葬着800余位烈士的忠骨,墓碑上铭刻着3576位烈士的英名。著名抗日将领、八路军一一五师教导二旅政委、滨海军区政委符竹庭、新四军三师参谋长彭雄、八旅旅长田守尧的遗体都安葬在这里,还建立了国际友人汉斯.希伯的纪念碑。 如今抗日山烈士陵园已成为广大人民继承革命传统,祭奠先烈的重要纪念地。

赣榆区图册(3) 赣榆区图册(3) |

赣榆区图册(4) 赣榆区图册(4) |

当代名人

赣榆区图册(3) 赣榆区图册(3) |

赣榆区图册(4) 赣榆区图册(4) |

荣誉

地方特产

有徐福 、胡松年、[8]裴天祐、倪长犀、唐咨等。

词条图册

有许鼎霖、周藩西、朱爱周、朱智贤、符竹庭、王玖兴、朱月华、王辉、王辅一等。

求购

求购