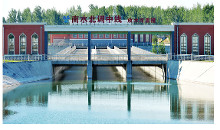

- 南水北调中线工程

南水北调中线工程

战略意义

南水北调中线工程线路图(3)中线工程可缓解 华北地区水资源危机,为 河南、 河北、 北京、 天津生活、 工业增加供水64亿立方米,增供农业30亿立方米。大大改善供水区生态环境和投资环境,推动中国中部地区的经济发展。 丹江口大坝(丹江口水库大坝)加高提高汉江中下游防洪标准,保障江汉平原及武汉市安全。

南水北调中线工程线路图(3)中线工程可缓解 华北地区水资源危机,为 河南、 河北、 北京、 天津生活、 工业增加供水64亿立方米,增供农业30亿立方米。大大改善供水区生态环境和投资环境,推动中国中部地区的经济发展。 丹江口大坝(丹江口水库大坝)加高提高汉江中下游防洪标准,保障江汉平原及武汉市安全。

生态作用

中线工程对保护汉江中下游的水环境同样也起到积极的作用。规划在汉江流域兴建的四大工程——汉江干流上的兴隆枢纽、从荆州沙市到沙洋的 引江济汉工程。

对航运受影响的河段实施整治工程、对引水受影响的涵闸和泵站实施改造工程,不但将调水的影响减少到最低限度,而且“引江济汉”工程使得兴隆以下河段枯水期流量显著加大,预计可以基本消除汉江发生曾严重威胁武汉等城市供水安全的春季“水华”现象。中线工程的总干渠不仅是一条“清水长廊”,也是一条“绿色长廊”。总干渠不经过崇山峻岭,施工条件优越,对环境的影响小。沿线河流均与总干渠立体交叉,可保证水质。同时,在丹江口水库水量充沛的时候,可以方便地将水放入当地河流中,以改善河道的水环境。此外,中线工程还将带动绿化、生态农业和绿色农业的发展,改善当地的生态环境。

南水北调中线工程是一项宏伟的生态工程。中线工程受水区现状年均缺水量在60亿立方米以上,经济社会的发展不得不靠大量超采地下水维持,从而造成地下水大范围、大幅度下降,甚至部分地区的含水层已呈疏干状态。实施南水北调中线工程后,初期年均调水量95亿立方米,后期根据需要进一步扩大调水规模,可使受水地区的缺水问题得到有效解决,生态环境将有显著改善。

经济作用

南水北调中线工程南水北调中线工程是一项良好的经济工程。按2000年末价格计算,中线工程总投资约920亿元。这些投资的40%将转化为消费资金,这对于扩大内需,刺激经济增长将发挥重要的推动作用。根据投资的乘数效应,中线工程的兴建,将拉动建材业、制造业、交通运输业以及第三产业的发展。中线工程还将带动南方调水区、调水沿线地区、北方受水区经济结构的战略性调整,建设节水型工业、节水型农业和节水型社会。

南水北调中线工程南水北调中线工程是一项良好的经济工程。按2000年末价格计算,中线工程总投资约920亿元。这些投资的40%将转化为消费资金,这对于扩大内需,刺激经济增长将发挥重要的推动作用。根据投资的乘数效应,中线工程的兴建,将拉动建材业、制造业、交通运输业以及第三产业的发展。中线工程还将带动南方调水区、调水沿线地区、北方受水区经济结构的战略性调整,建设节水型工业、节水型农业和节水型社会。

中线工程按照 社会主义市场经济的一般要求,结合水资源调配的公共特性,构建其建设与管理体系,从而保证建设的顺利进行,建成后的良性运营。按照“政府宏观调控、市场机制运作、用水户参与管理”的原则,中线工程将成立“中线工程水源公司”和“供水有限责任公司”。水源公司负责丹江口水库大坝加高及以后的运行管理,并卖水给供水公司;供水公司负责总干渠工程的建设及以后的运行管理,并将水卖给分水口以下的用水户协会。

社会作用

南水北调中线工程是一项积极的社会工程。据有关方面估计,即使不建中线工程,也需要将库周约10万人外迁,才能从根本上解决库区脱贫的问题。兴建南水北调中线工程,将30万移民中的绝大多数外迁到居住和生存条件较好的地方安置,将大大改善库周的生态环境,并提高移民的生活水平。

2005年,开始加高南水北调中线工程的 丹江口水库大坝,由原来的162米加高到176.6米,水位从157米提高到170米,总库容达到290.5亿立方米。为此,丹江口水库上游地区淹没面积达到144平方公里,整个库区移民34.5万人,其中 河南省16.4万人、 湖北省18.2万人,安置区涉及上述两省16个市60个县区287个乡镇,2000多个村。

移民安置一直是影响中线工程决策的重大问题,但同时也是解决库区环境容量严重不足、居民生活贫困的重大机遇。移民分期分批安置。从2009年8月完成试点移民搬迁开始,至2012年5月,河南省16万多人的移民搬迁全部完成,加上湖北完成的18.2万移民搬迁安置,南水北调中线工程34万多人的移民工作全部完成。2012年9月18日,在郧县柳陂镇移民安置点,湖北省省长王国生宣布:“南水北调中线工程湖北省移民搬迁任务圆满完成。”至此,中国南水北调中线工程移民搬迁全部结束。

中线工程建成后,沿线城市居民优质 饮用水能够得到保证,干旱年份一些城市将不再出现“水荒”现象。对于数百万长期饮用高氟水、苦咸水和其他含有害物质的深层地下水的当地农民来说,中线工程将从根本上改善其饮水质量。

为确保江水进京安全,日前,南水北调中线工程北京段开始截断河北水、排空管道内水,对长约80公里的管道暗涵、PCCP管道、 永定河倒虹吸工程等进行全面系统的检查与维护,体检将持续至6月底。

建设历程

前期调研

南水北调中线工程的前期研究工作始于50年代初,长江水利委员会与有关省市、部门进行了大量的勘测、规划、设计和科研工作。

自1952年开始, 长江水利委员会几代技术人员坚持开展中线工程的勘探、测量、规划与设计工作。

1987年提出了《南水北调中线工程规划报告》。1991年对此报告进行了修订。

1992年提出了《南水北调中线工程可行性研究报告》。

1994年元月水利部审查通过了长江水利委员会编制的《南水北调中线工程可行性研究报告》,并上报国家计委建议兴建此工程。

1995年国家环保局审查并批准了《南水北调中线工程环境影响报告书》。

1995~1998年,水利部和国家计委分别组织专家对 南水北调工程进行了论证和审查,同时对中线工程丹江口大坝加高和不加高的多个方案进行了补充研究。21世纪伊始,根据中国经济、社会、生态环境以及水资源的变化,长江委按照“先节水后调水,先治污后通水,先环保后用水”的原则,以科学、严谨、求实的态度,广泛征求各方面的意见,再一次对中线工程规划进行了修订。

项目规划

中线工程分二期实施,第一期工程建设主要目标: 丹江口大坝加高后,从丹江口水库自流引水,通过硬化明渠输水到河南、河北、北京、天津四个省市,水源基本可以自流到广大的北方地区。

南水北调中线一期主体工程由水源区工程、输水工程和汉江中下游治理工程三大部分组成。

水源区工程为 丹江口水利枢纽后期续建;输水工程即引汉总干渠和天津干渠。中线一期工程平均每年可调水95亿立方米,远期将达到年均130亿立方米。为减少中线工程从丹江口水库调水后,汉江中下游水量大幅减少、对湖北中部地区的不利影响,修建湖北省引江济汉等四项生态建设工程。

项目优势

一是适时供水调度安全可靠。丹江口水库具有巨大的调节能力,主汛期除保证防洪外,调节库容达98亿立方米,汛后达190亿立方米。总干渠两侧已建成大量的水库,可以承担“充蓄”调节和“补偿”调节的任务,另有瀑河水库作为“在线”调节水库。通过总干渠并采用已有成熟经验的现代化控制技术和先进的调度管理手段,可确保供水调度安全可靠。

二是具有得天独厚的地理条件。总干渠位于平原的西部,居高临下,控制范围广。与受水区已建成的水利工程连接简单,供水调度灵活机动。

三是具有丰富的水源后备。中线工程从丹江口水库引水,视远景需要可以从长江三峡引水。

四是在给渠道沿线城市供给水源的同时,可以通过穿黄工程南岸分水闸在黄河中游给黄河中,下游流域补水。结合黄河调水调沙等工程联合运作,在黄河中游以补充长江清水的方式稀释泥沙,冲刷河床,补给水源解决黄河中、下游缺水及水沙关系不协调的问题。

工程建设

南水北调中线工程(3)南水北调中线工程于2003年12月30日开工,已经开工的中线北京石家庄段应急供水工程开工建设7个单项工程,工程建设进展顺利,其中 北京永定河倒虹吸工程已经基本完工。

南水北调中线工程(3)南水北调中线工程于2003年12月30日开工,已经开工的中线北京石家庄段应急供水工程开工建设7个单项工程,工程建设进展顺利,其中 北京永定河倒虹吸工程已经基本完工。

截至2009年6月底,已累计下达南水北调东、中线一期工程投资589.7亿元。

2012年4月,南水北调中线工程已在做最后冲刺。南水北调中线工程建设步伐加快,天津干线工程收尾于年底完工。

2012年6月,南水北调中线工程探求加强南水北调中线工程建设监理途径。南水北调中线干线工程全部实行了建设监理制。建设监理制度的推行,在保证质量、节约投资、控制工期、保障安全等方面发挥了重要作用,监理工作取得了明显的社会效益和经济效益。

2014年2月22日上午10点,南水北调中线穿越黄河工程两条隧洞开始充水试验。

截至2014年7月底,南水北调中线率先通水的京石段工程,先后四次向北京市应急供水,累计向北京输水16.1亿立方米。

2014年9月15日,南水北调中线穿黄工程上游线隧洞充水水位达到设计要求高程,标志着穿黄隧洞工程充水试验成功,这是南水北调中线干线工程建设的重要里程碑。至此,南水北调中线干线全线具备通水条件,为顺利实现今年汛后通水目标奠定了坚实基础。

2014年12月12日14时32分,长1432公里、历时11年建设的南水北调中线正式通水。水源地 丹江口水库,水质常年保持在国家Ⅱ类水质以上,“双封闭”渠道设计确保沿途水质安全。通水后,每年可向北方输送95亿立方米的水量,相当于1/6条黄河,基本缓解北方严重缺水局面。

截至2015年12月4日南水北调中线一期工程累计分水水量21.7亿立方米,工程运行安全平稳,水质稳定达标,其中向北京输水8.22亿立方米,天津3.73亿立方米,河北1.25亿立方米,河南8.47亿立方米。南水北调中线一期工程通水一年来,沿线水资源紧张态势有所缓解,水质明显改善,但缺水形势依然严峻,节水绝不能松懈。

截至2018年4月19日,南水北调中线一期工程已向河北省供水20亿立方米,在保障生活用水、修复改善生态环境、促进经济社会发展等方面发挥了重大作用。

截至2018年6月17日,南水北调中线工程从陶岔渠首调水入渠水量达150亿立方米,工程惠及北京、天津、石家庄、郑州等沿线19座大中城市,5310多万居民喝上了南水北调水。其中,北京1100万人,天津900万人,河北1510万人,河南1800万人。

截至2018年9月:中线一期工程已不间断安全供水1371天,共调水169.29亿立方米,累计向京津冀豫4省市供水超158亿立方米,分别向北京供水38.75亿m³、天津供水31.57亿m³、河南供水58.97亿m³、河北供水29.26亿m³。直接受益人口超过1亿人。丹江口水库的水质一直保持或优于Ⅱ类。中线工程连续两年利用汛期弃水向受水区实施生态补水,已累计补水11.6亿m³,生态效益显著。

3年来,北京、天津等6省市累计压减地下水开采量逾8亿立方米,地下水位得到不同程度回升。其中,2016年和2017年底北京平原区地下水位分别较同期回升0.52米、0.23米。天津海河水生态得到明显改善,地下水位保持稳定或小幅回升。

2018年9月13日日,水利部相关负责人表示,南水北调东中线一期工程累计调水约200亿立方米。

2018年10月,记者来到南水北调中线工程田庄分水口。总干渠中清澈的长江水在这里分出一股水流,经石津干渠向石家庄、衡水、沧州等地供水。从省南水北调办获悉,自2014年12月12日正式通水到今年9月末,南水北调中线工程累计向河北省供水30亿立方米,接近今年8月上旬全省60多座大中型水库蓄水总量(30.77亿立方米)。

截至2018年12月12日,南水北调东中线工程累计调水222亿立方米,供水量持续快速增加,优化了中国水资源配置格局,有力支撑了受水区和水源区经济社会发展,促进了生态文明建设。

截至2021年12月12日,南水北调东、中线一期工程已累计调水494亿立方米,其中中线一期工程累计调水超441亿立方米,东线一期工程累计调水入山东52.88亿立方米。通过推进铁腕治污和持续强化监督管理,南水北调工程水质长期持续稳定达标。[2]

2022年12月1日,南水北调中线工程启动2022—2023年度冰期输水工作,输水工作到2023年2月底结束。[1]

工程造价

南水北调中线工程(3)截至2009年6月底,已累计下达南水北调东、中线一期工程投资589.7亿元,累计完成投资314.3亿元,其中东、中线一期工程分别累计完成投资57.8亿元和256.4亿元,分别占东、中线在建设计 单元工程总投资的71%和52%。

南水北调中线工程(3)截至2009年6月底,已累计下达南水北调东、中线一期工程投资589.7亿元,累计完成投资314.3亿元,其中东、中线一期工程分别累计完成投资57.8亿元和256.4亿元,分别占东、中线在建设计 单元工程总投资的71%和52%。

2014年7月底,国务院南水北调办累计下达南水北调东、中线一期工程投资2525亿元,工程建设项目累计完成投资2491亿元,占在建设计单元工程总投资的98%。

水源保护

丹江口

南水北调中线工程是整个南水北调工程的有机组成部分。丹江口水库是南水北调中线工程的水源地,大坝按正常蓄水位170 m加高可以减少弃水,增加供水,改善供水过程,提高汉江中下游防洪标准,但需要移民25万人(其中河南省境内新增淹没面积为144平方公里,占地21.7万亩,淹没影响房屋面积258.4万平方米,需搬迁安置移民15.7万人)。

规划第一阶段从汉江丹江口水库引水,年均调水量95亿立方米,南水北调中线一期工程计划于2013年底建成,2014年10月通水;后期进一步扩大引汉规模,年均调水量达到130亿立方米,工程预计在2030年完成;远景从 长江三峡调水。

工程首先将丹江口水库主坝—— 丹江口大坝加高,抬高丹江口水库蓄水水位,利用新开的人工渠道(局部管道)输水。输水总干渠自河南省 淅川县陶岔渠首引水,在方城垭口穿江淮分水岭,从郑州西边的孤柏嘴处过黄河,之后大体平行于京广铁路(位于京广铁路以西),北上至北京团城湖,天津干渠从河北省 徐水县西黑山处分水至天津外环河。输水工程全长1421公里,其中引水渠首至北京长1267公里,天津干渠长154公里。输水工程与河流全部立交,北京段、天津段局部采用管涵。

中线工程丹江口水库大坝加高后,将有效提高 汉江中下游地区的防洪能力。丹江口大坝加高后主汛期防洪库容将由77亿立方米增加到110亿立方米,可以解除 江汉平原的一大心腹之患。

水源地

陕西是南水北调中线水70%的提供者,要保证“ 一江清水送北京”。2007年丹江治理一期工程,陕西累计治理小流域348条,完成水土流失治理面积7681平方公里,新修基本农田两万多公顷,造林27万公顷,完成总投资接近20亿元,有效地控制了水土流失,保护了一江清水,也促进了当地经济发展。丹江治理二期工程,预计2014年中线调水工程通水前,陕西可以将水源区稳定在II类水质标准,确保一江清水送北京。

南水北调中线水源地工程将在2013年完成建设。 丹江口水库控制汉江60%的流域面积,多年平均天然径流量408.5亿立方米,考虑上游发展,预测2020年入库水量为385.4亿立方米。 丹江口水利枢纽在已建成初期规模的基础上,按原规划续建完成,坝顶高程从162米,加高至176.6米,设计蓄水位由157米提高到170米,总库容达290.5亿立方米,比初期增加库容116亿立方米,增加有效调节库容88亿立方米,增加防洪库容33亿立方米。

为缓解调水对汉江中下游的不利影响,规划建设兴隆水利枢纽、引江济汉、部分闸站改造、局部航道整治工程。其中兴隆水利枢纽任务是枯水期雍高库区水位,改善库区沿岸灌溉和航运条件;引江济汉工程从长江荆州段龙洲垸引水至汉江潜江段高石碑,全长67.1公里,任务是满足汉江兴隆以下生态环境用水、河道外灌溉、供水及航运需水要求,可基本解决中线一期工程调水对汉江下游“水华”的影响,解决东荆河的灌溉水源问题,并从一定程度上恢复汉江下游河道水位和航运保证率,缩短从长江到汉江的通航里程637公里。

为确保南水北调中线调水水质安全,国务院南水北调办、国家发展改革委、环境保护部、住房和城乡建设部、水利部联合印发考核办法,明确河南、湖北和陕西三省人民政府是中线水源保护的责任主体,并对年度水质、水污染防治项目、水土保持项目等情况进行考核,考核结果纳入各级政府领导干部的综合考核评价。

到2015年,南水北调中线水源区实现三大目标:一是水质目标,河南省南阳市淅川县陶岔渠首取水口水质达到II类,直接汇入水库的主要支流水质不低于Ⅲ类。二是污染物总量控制目标,COD(化学需氧量)排放量减少8.3%,氨氮排放量减少10.6%。三是水土保持目标,水土流失治理程度达到50%,年均减少土壤侵蚀量0.1亿-0.2亿吨。按照规划,到2015年,实现南水北调中线水源区各县及重点乡镇污水、垃圾处理设施全覆盖,重点企业全部完成污染治理和技改升级,水土流失治理面积超过2万平方公里。

总干渠

黄河以南总干渠线路受已建渠首位置、 江淮分水岭的方城垭口和穿过黄河的范围限制,走向明确。黄河以北曾比较利用现有河道输水和新开渠道两类方案,从保证水质和全线自流两方面考虑选择新开渠道的高线方案。总干渠自 陶岔渠首引水,沿已建成的8千米渠道延伸,在 伏牛山南麓山前岗垅与平原相间的地带,向东北行进,经南阳过白河后跨江淮分水岭方城垭口入淮河流域。经宝丰、禹州、新郑西,在郑州西北孤柏咀处穿越黄河。然后沿 太行山东麓山前平原,京广铁路西侧北上,至 唐县进入低山丘陵区,过北 拒马河进入北京市境,过 永定河后进入北京市区,终点是 玉渊潭。总干渠全长1241.2千米。

总干渠沟通 长江、 淮河、 黄河、 海河四大流域,需穿过黄河干流及其他 集流面积10平方千米以上河流219条,跨越铁路44处,需建跨总干渠的公路桥571座,此外还有 节制闸、分水闸、退水建筑物和 隧洞、暗渠等,总干渠上各类建筑物共936座,其中最大的是穿黄河工程。天津干渠穿越大小河流48条,有建筑物119座。

总干渠在黄河流域规划的 桃花峪水库库区穿过黄河, 穿黄工程规模大,问题复杂,投资多,是总干渠上最关键的建筑物。经多方案综合研究比较认为,渡槽和隧道倒虹两种型式技术上均可行。由于隧道方案可避免与黄河河势、黄河规划的矛盾,盾构 法施工技术国内外都有成功经验可借鉴,因此结合两岸渠线布置,推荐采用孤柏咀隧道方案。穿黄河隧道工程全长约7.2千米,设计输水能力500立方米/秒,采用两条内径8.5米圆形断面隧道。

为了防范总干渠输水过程中污染的风险,中线工程划定了总干渠两侧水源保护区,还开展了总干渠两侧内排段地下水现状调查,防范地下水污染风险。输水总干渠两侧85%以上的地下水监测点位水质达到或优于地表水III类标准。

重点工程

穿黄工程

穿黄工程是南水北调中线总干渠穿越黄河的关键性工程,也是南水北调中线干线工程总工期中的控制性项目。穿黄工程位于郑州市以西约30km处,总长19.30km。穿黄工程由南、北岸渠道、南岸退水建筑物、进口建筑物、穿黄隧洞、出口建筑物、北岸新老蟒河交叉工程,以及孤柏嘴控导工程等组成。穿黄隧洞长4.25km,双洞平行布置,隧洞内径7.0m,采用盾构法施工。该工程总投资31.37亿元,总工期为56个月,于2005年9月开工,计划2010年3月竣工。

为适应黄河游荡性河流与淤土地基条件的特点,南水北调中线穿黄工程开创性地设计了具有内、外两层衬砌的两条长4250米隧洞,内径7米,外层为厚0.4米拼装式管片结构衬砌,内层为厚0.45米钢筋混凝土预应力衬砌,两层衬砌之间采用透水垫层隔开,内、外衬砌分别承受内、外水的压力。这种结构形式在国内外均属先例,也是国内首例用盾构方式穿越黄河的工程。中线穿黄双线隧洞全线贯通,开创了中国水利水电工程水底隧洞长距离软土施工新纪录。

穿黄隧洞是南水北调工程中规模最大、单项工期最长、技术含量最高、施工难度最复杂的交叉建筑物。穿黄工程于2005年9月27日开工建设,历时9年。该工程位于河南郑州市以西约30公里处,全长19.3公里。其中,隧洞段长4.25公里,双洞线布置,单洞输水直径7米,最小埋深23米,采用泥水平衡盾构工艺成洞。设计流量每秒265立方米,加大流量每秒320立方米。

调水竖井

南水北调中线穿黄工程位于 郑州市以西约30公里的王村,其任务是将中线调来的长江水从黄河南岸输送到黄河北岸,向黄河以北地区供水,同时在水量丰沛时可向黄河相机补水。工程于2005年9月27日开工。工程北岸竖井为大型圆筒结构,建于黄河河滩地中细砂强透水地层中,内径16.4米,井深50.5米。设计流量为265立方米每秒,加大流量为320立方米每秒,井壁为双层结构,外层为地下连续墙形式,厚1.5米,深76.6米;内层为0.8米厚钢筋混凝土现浇衬砌,采用逆作法施工。基坑工程规模之大、开挖之深、地质条件之复杂、工作难度之高,均居国内之最。

输水隧洞

南水北调中线北京段西四环暗涵工程, 具有两条内径4米的有压输水隧洞,穿越北京市五棵松地铁站,这是世界上第一次大管径浅埋暗挖有压输水隧洞从正在运营的地下车站下部穿越,创下暗涵结构顶部与地铁结构距离仅3.67米、地铁结构最大沉降值不到3毫米的纪录。

移民搬迁

南水北调中线 丹江口大坝因加高需搬迁移民34.5万人,移民搬迁安置任务主要集中于2010年、2011年完成,其中2011年要完成19万人的搬迁安置,年度搬迁安置强度即搬迁安置人口在国内和世界上均创历史纪录,在世界水利移民史上前所未有。移民搬迁涉及的河南、湖北两省成立移民搬迁安置指挥部,省直有关单位成立包县工作组,市包县、县包乡、县乡干部包村包户,形成了上下联动、责任明确、指挥有力、运转高效的工作格局,已搬迁群众的住房、交通、医疗、教育等条件有了显著改善。

U型渡槽

南水北调中线湍河渡槽和沙河渡槽均为三向预应力u型渡槽,渡槽内径9米,单跨跨度40米,最大流量420立方米每秒,采用造槽机现场浇注施工,其渡槽内径、单跨跨度、最大流量属世界首例。

资源利用

配水方案

河南省 :37.69亿立方米(其中刁河引丹灌区分配水量指标为6亿立方米)

河北省:34.7亿立方米、

北京市:12.4亿立方米、

天津市:10.2亿立方米。

水价

南水北调中线水源工程综合水价为每立方米0.13元(含税),干线工程河南省南阳段、河南省黄河南段、河南省黄河北段、河北省、天津市、北京市各口门综合水价分别为每立方米0.18元、0.34元、0.58元、0.97元、2.16元、2.33元。2.33元就是北京市的综合水价。

-

全新小鹏P7i将于3月10日上市 配置水平升级

2025-09-22 07:11:09 查看详情 -

零跑新车上市专访:不怕你不买 配置水平升级

2025-09-22 07:11:09 查看详情 -

吉利豪越新增车型上市 在技术支持和工程服务领域展开合作

2025-09-22 07:11:09 查看详情 -

吉利汽车回复上交所27问 在技术支持和工程服务领域展开合作

2025-09-22 07:11:09 查看详情

求购

求购