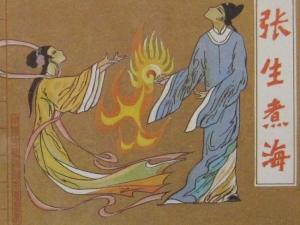

- 张生煮海

张生煮海

张生煮海

《张生煮海》《张生煮海》,全名《沙门岛张生煮海》,元代杂剧作品。李好古著。一说尚仲贤作。

《张生煮海》《张生煮海》,全名《沙门岛张生煮海》,元代杂剧作品。李好古著。一说尚仲贤作。

李好古,生平事迹不详,天一阁笨《录鬼簿》说他是“东平人”,著有杂剧三种,今仅存《张生煮海》一种。

剧中写潮州儒生张羽寓居石佛寺,清夜抚琴,招来东海龙王三女琼莲,两人生爱慕之情,约定中秋之夜相会。至期,因龙王阻挠,琼莲无法赴约。张羽便用仙姑所赠宝物银锅煮海水,大海翻腾,龙王不得已将张羽召至龙宫,与琼莲婚配。作品反映了古代劳动人民征服大自然的幻想,表现了青年男女勇于反对封建势力、争取美满爱情的斗争精神。这一近似神话故事的剧作,为世代所传诵,改编成各种地方戏盛演不绝。清初,李渔又据以改编为传奇《蜃中楼》。

元杂剧《张生煮海》赏析

作者王永利

元人李好古创作的杂剧《张生煮海》是一出歌颂爱情的浪漫主义作品,以离奇的想象力,,丰富了中华文明的传统文化。尽管,该剧还不能像关汉卿的《窦娥冤》那样家喻户晓,但是,至今仍有强大的生命力,其爱情坚贞,唱词优美动人,今天读来,仍然让人感叹不已。

一, 超凡脱俗地讴歌了青年男女对爱情的向往,歌颂了超越门第等级的坚贞爱情观。

剧中表现了一个叫张生的书生,年轻俊朗,饱读诗书,且多才多艺,抚得一手好琴。他借住在石佛寺,夜半难眠,便抚琴排解心中的情感。那时而悠扬激越,时而委婉缠绵的琴声,吸引了东海龙王的三女儿琼莲,她被琴声感染,乃至非要见上抚琴的书生一面不可。于是,半夜敲门。张生把貌美的琼莲让进屋相见后,俩人一见钟情,相互倾心。特别是俩人通过对韵律的交谈,心有灵犀,互为知音。于是,琼莲和张生有了肌肤相亲,并海誓山盟约定,今生今世做恩爱夫妻。琼莲要求张生于8月十五,来琼莲家上门招婿。张生允诺。俩人分别互赠信物,然后琼莲离去。

一见钟情,私定终身,是对封建礼教婚姻制度的挑战和叛逆。那个时代,“父母之命,媒妁之言”是婚姻的必由之路。但是,这样的婚姻制度,是建立在扼杀爱情的基础上的。门当户对是婚姻的第一选择。穷小子张生代表了广大贫穷的青年男子,虽然饱读诗书,在那个朝代却无用武之地,穷困潦倒。龙王代表了达官显贵名门望族,不同阶层的人,谈婚论嫁是不可能的。而琼莲不嫌弃张生出身寒门,不嫌弃她贫穷,只看重他的才华,爱慕他的英俊。张生对年轻貌美的小姐,一见倾心,特别是小姐懂韵律,敢于冲破封建礼教,前来和他相会,并私定终身,使他没齿难忘。因此,他不顾艰难险阻,恪守约定,赤手空拳,爬山越岭,赴汤蹈海,走遍天下,去寻找心中的爱人。这种坚贞的爱情观,今天看来,也十分不同寻常。爱得刻骨铭心,爱到海枯石烂,真情不变。这样的爱情观,在今天,依然伟大,依然值得歌颂。这也是笔者感动《张生煮海》的原因之一。

二, 用浪漫主义手法,离奇的想象力,丰富了中华文明的传统文化。

中国人自古以来,就不缺乏想象力,从女娲补天,到孟姜女哭倒长城,从牛郎织女的传说,到“白发三千丈”李白的诗歌,从《天仙配》,到《西游记》,都是百姓耳熟能详的浪漫主义代表作。在元代,那些杂剧的创作者,在继承前人优秀传统的基础上,创作出一批在中国文学史上占有重要地位的优秀作品,使元杂剧这种文学样式达到巅峰。浪漫主义手法进一步得到运用和发挥。就连关汉卿在批判现实主义的作品《窦娥冤》中,也不乏浪漫主义的手法,如六月飞雪,感天动地窦娥冤,就是把浪漫主义的手法和批判现实主义相结合的典型,丰富着中华文明的传统文化。

《张生煮海》的作者李好古也是如此,他想象出了龙王之女爱上了人间穷书生的故事,现实中,达官显贵之女,无论如何是不能嫁给穷小子的。但是,作者通过浪漫主义手法,详细描绘了琼莲听到张生的琴声,心潮澎湃,不能平静,主动前来,和她仰慕的抚琴者私会。这样,故事就有了一定的合理性。而二人相见,便产生了爱慕之心,也自然合理。

张生念念不忘自己的承诺,8月十五,赶到琼莲说的地点,可是前面是苍茫大海,无路可寻。一位仙姑见张生心诚,下凡来,告诉张生,琼莲乃龙王之三女,富贵无比。凭张生这样的寒门之子,恐怕龙王不答应这门不当户不对的亲事。张生表示他和琼莲已经约定了终身,并有了肌肤相亲,誓死不离不弃。不管对方贫贱富贵,忠贞相依。仙姑被感动,给了张生三件法宝,一口银锅,一文金币,一柄铁杓。并告诉他用铁杓舀海水到银锅里,用火煮沸,并把金币丢在锅里煎。煎一分,海水去十丈,煎二分,海水去二十丈,如煎干了锅,海水见底。龙王肯定坐不住了,请你入水晶宫,只要你坚持非琼莲不娶,龙王终会答应你的要求的。就这样,张生煮海,煮沸了大海,逼得龙王答应了把三女琼莲嫁给张生,并招张生为乘龙快婿。“有情人终成眷属”。这种离奇的想象力,丰富了中华文明的传统文化。浪漫主义手法使作品获得巨大成功。

三, 唱词优美,文字通俗,简练如洗,令人爱不释手。

《张生煮海》的唱词非常优美,如小姐听琴,对琴声的感叹:“听疎刺刺晚风,风声落万松;明朗朗月容,容光照半空;响潺潺水冲,冲流绝涧中。又不是采莲女拨棹声,又不是捕鱼叟呜榔动,惊得那夜眠人睡眼朦胧。”(见《元人杂剧选》人民文学出版社1978年版,第180页)

接着,继续写听琴的感受[踏雀枝]“又不是拖环佩,韵叮咚;又不是战铁马,响铮鏦;又不是佛院僧房击磬敲钟。。。。。

“他一字字情无限,一声声曲未终;恰便似颤巍巍金菊秋风动,香馥馥丹桂秋风送,响珊珊翠竹秋风弄。伊呀呀,偏似那织金梭攛断锦机声,滴溜溜,舒春织乱撒珍珠迸。” (见《元人杂剧选》人民文学出版社1978年版,第181页)

作者对琴声韵律的比喻,十分生动,十分贴切,非常详尽,通过这样的描述,把小姐对韵律的理解和感受,优美委婉地表达出来。这些对声音的比喻,是对古人诗歌中“大珠小珠落玉盘”佳句的进一步深化和发挥,使人有身临其境之感。把音乐写得可以看见可以触摸。

总体上,《张生煮海》的文字比较通俗易懂,而且简练如洗,你甚至找不到多余的字句。结构也非常紧凑,衔接得如行云流水。所以,读之令人爱不释手。

总之,《张生煮海》是元人杂剧中的优秀作品,历尽数百年,魅力依然不衰,是我国古典文学宝库中的精品之一,值得反复研读,揣摩。每读一遍,都会有新的审美感受。

收藏

收藏

求购

求购