- 短耳沙鼠

短耳沙鼠

基本简介

害鼠名 短耳沙鼠 害鼠学名 Brachiones przewalskii Buchner 害鼠别名 短耳沙鼠。

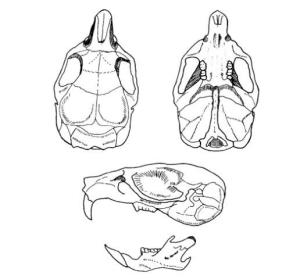

图片

图片

短耳沙鼠为典型荒漠地区种类。栖息范围狭窄,多在生长红柳与胡杨混交林,活动于低矮芦苇、苦豆子、甘草、梭梭固定沙丘。常与子午沙鼠,长耳跳鼠,三趾跳鼠等同栖于同一生境,但不呈大面积的连续分布。穴居,洞道比较简单,多为单出入口,2-3出口较少见。洞口直径4-4.5厘米。洞道长2-3米,有1-2分支。距地面50-100厘米处的主洞内筑有窝室,内置有由干枯杂草构成的窝。洞穴分散,不形成洞群。年繁殖2次,5月解剖2只雌鼠均已产仔,观察子宫斑分别为5个和7个。食植物绿色部分,种子及昆虫。天敌有狐、鼬、及猛禽。短耳沙鼠为典型荒漠地区种类。栖息范围狭窄,多在生长红柳与胡杨混交林,活动于低矮芦苇、苦豆子、甘草、梭梭固定沙丘。常与子午沙鼠,长耳跳鼠,三趾跳鼠等同栖于同一生境,但不呈大面积的连续分布。穴居,洞道比较简单,多为单出入口,2-3出口较少见。洞口直径4-4.5厘米。洞道长2-3米,有1-2分支。距地面50-100厘米处的主洞内筑有窝室,内置有由干枯杂草构成的窝。洞穴分散,不形成洞群。年繁殖2次,5月解剖2只雌鼠均已产仔,观察子宫斑分别为5个和7个。食植物绿色部分,种子及昆虫。天敌有狐、鼬、及猛禽。

形态特征

体形是沙鼠中最小的一种,体形小,体长仅100mm左右。尾短于体长,平均为体长的76%,耳壳隐于毛被之内,不显露,其长度仅为后足的1/3。后足趾面被毛。尾二色;体背沙黄色;吻部,眼周,耳周及体侧毛色较淡;背毛基灰,中段沙黄色,毛尖黑色,散杂黑褐色毛;尾部上面沙黄色,色较背毛淡,下面白色,尾末稍有少数黑褐色毛尖;后足背面稍有浅沙黄色,足掌毛色全白。触须白色;爪灰白或淡褐色。头骨宽而短,略呈三角形。吻钝短。鼻骨较短,前部宽于后端。额骨较宽眶间部不狭缩。顶骨微拱。听泡发达但其前外角与鳞骨颧突相距较远而不接触。门齿孔短,其后缘不达第一上臼齿列前缘;上门齿垂直向下,每枚上门齿靠外各有一条纵沟;上门齿前面为黄色;上臼齿咀嚼面比较平坦,这些齿的内外珐琅质壁向内伸入成角突,将齿冠分割成一系列菱形;其中每第一臼齿咀嚼面分为三个菱形,第二臼齿咀嚼面分为二个菱形,第三臼齿咀嚼面近似圆形,成体臼齿有齿根。本种分化为三个亚种,甘肃分布一亚种。本亚种以体背沙黄色微沾淡棕,区别于B.p.arenicolor.&B.P.callichrous.

分布范围

省内见于敦煌南湖;国内分布内蒙西部额济纳旗及新疆。

防治方法

在草原高密度的条件下,可采取30米行距条状投放磷化锌和敌鼠钠盐等急性或慢性无壳谷物毒饵。在农区最好能采取综合防治的办法:先在春季发动一次捕鼠运动,降低基础鼠数;收获前用药物进行第二次灭鼠;秋收时快拉快打,捡净地里的谷穗;消灭毗连地沙鼠的栖息处所。此外,冬灌和深翻等都能收到良好的防治效果

|

|

-

成都标致307两厢优惠5千元 长沙现代悦动现金优惠1.2万

2025-11-02 01:30:58 查看详情 -

标致408现金优惠达1.2万元 长沙现代悦动现金优惠1.2万

2025-11-02 01:30:58 查看详情 -

长沙里:被遗忘的英雄们

2025-11-02 01:30:58 查看详情 -

芘扎塔娜·翁沙纳塔纳辛

2025-11-02 01:30:58 查看详情

求购

求购