- 黄州区

黄州区

建制沿革

唐虞夏商时期,黄州在禹贡荆州之域。周为弦国,春秋时并入楚。

楚考烈王(公元前262—236年在位)灭邾(遗址在今山东邹县,旧志载楚宣王灭邾),迁邾王于此,曰邾城(在今禹王城遗址)。

秦统一后称邾邑,属南郡。后增设衡山郡,为衡山郡郡城。秦亡后,项羽封吴芮为衡山王,立衡山国,以邾城为都。不久,项羽兵败,吴芮转头刘邦,被封为长沙王,迁都长沙。

汉王四年(公元前209年),衡山郡恢复,郡城仍在邾城,属淮南国。不久,淮南国灭,但衡山郡仍存。

汉文帝十六年(公元前164年),迁皇室刘姓子孙自邾城,恢复衡山国,以邾城为都。

汉元狩元年(公元前120年),衡山王刘赐阴谋反叛被杀,衡山国废,仍为衡山郡。次年,废衡山郡,划衡山、南郡14县置江夏郡,设邾县,以邾城为县城,属江夏郡。

东汉建安十二年(207年),邾长甘宁投奔孙权,邾县及邾城入吴。次年,吴分江夏郡置蕲春郡,邾县属吴蕲春郡。

吴赤乌四年(241年),吴将陆逊夺取邾城,以重兵驻守,邾城长期为吴所有。

晋太康元年(280年),邾城归晋,邾县先后属晋之武昌郡、弋阳郡。

永兴三年(306年),邾县属西阳国(王都在今河南光山县内)。

东晋·咸康四年(338年),东晋在邾城侨置豫州。

北周·大象元年(579年)十一月,北周韦孝宽南下淮南,改罗州为蕲州,置永宁县(今武穴),属蕲州;改南司州为黄州(今黄陂地),置黄陂县,属黄州。这是黄州的最早记载,但当时的州治在今武汉市黄陂县境内。

隋·开皇三年(583年),废原置西阳、齐安、梁安等郡,只设黄州,领南安、木兰两县。隋·开皇五年(公元585年),黄州移驻旧衡州(今麻城城内)。

隋·开皇十八年(公元598年),朝廷推行州县制,改南安为黄冈,这是黄冈县的最早记载;改廉城为麻城;改梁安为木兰。

隋·大业三年(公元607年),朝廷改州县制为郡县制,将黄州改为永安郡,郡治移置举水之滨的黄冈县城(南安城今新洲县境内)。永安郡辖黄冈、黄陂、麻城、木兰4县。

唐·武德三年(620年),永安郡废,恢复原黄州建置。次年,设黄州总管府,领黄冈、黄陂、麻城3县,省木兰入黄冈。

唐·元和三年(808年),撤销麻城县,其地并入黄冈县。

唐·大中三年(849年),复置麻城县。黄州辖黄冈、黄陂、麻城3县。

唐·中和五年(公元885年),黄州州城(黄冈县城)东迁60千米,在故邾城(今禹王城)遗址重建新城。

北宋初,黄州州城(黄冈县城)离开邾城遗址,向东南迁至江滨。黄冈县为望县,隶淮南路。

宋·熙宁五年(1072年)改隶淮南西路。

至元十四年(1277年)元立黄州路,领黄冈、麻城、黄陂3县,定为下路,黄冈县为中县。元·至正十一年(1351年)八月,徐寿辉率领农民起义军攻占黄州路。

明·洪武元年(1368年),明王朝建立,改黄州路为黄州府。明·洪武十一年(1378年)撤蕲州,隶属黄州府,自此蕲黄合一,史称“蕲黄”。黄州府领一州七县,即蕲州、黄冈、麻城、黄陂、蕲水、罗田、广济、黄梅,隶湖广布政使司武昌道。明·嘉靖四十二年(1563年),朝廷诏令,割黄冈(中和乡)、麻城、黄陂3县地增置黄安县,黄州府领一州八县。

清沿明制,黄州府上隶下属关系未变。清·康熙三年(1664年),湖南、湖北分治,黄州府隶湖北布政使司汉黄德道。清·雍正七年(1729年),黄陂县划入汉阳府,黄州府领辖八属,即一州七县。

1912年2月,撤销黄州府,保留黄冈县建置。1919年,民国政府设置黄冈县黄州区(又称第一区)。

1932年10月,属湖北省第四行政督察区专员公署(专署驻黄安)。

1936年,属湖北省第二行政督察区专员公署(专署暂驻蕲州,次年1月迁黄州)。

1940年,属湖北省政府鄂东行署,并在县治之地设置黄州镇,归属第一区管辖。

1945年11月,属湖北省第二行政督察区专员公署。

1949年黄冈县解放后,属黄冈行政区督察专员公署,后改名为湖北省黄冈专员公署。

1951年6月20日,划出黄冈县西部徐古、汪集、李集、旧街、新洲、三店、仓埠、阳逻八区置新洲县。

1958年10月,撤销黄州镇,设立长江人民公社第七大队。同年12月,长江人民公社改称黄州人民公社。

1979年11月16日,鄂城市成立,划黄冈县黄州镇归鄂城市管辖。

1983年8月19日,黄冈县黄州镇划入江南鄂州市。

1984年1月正式移交,鄂州市在江北原黄州镇地域设置鄂州市黄州区。1984年3月,黄州人民公社撤销,与堵城人民公社合并设立禹王城区。

1987年2月28日,国务院批准鄂州市黄州区撤销。原黄州镇地域划归黄冈县,仍为黄冈县直辖建制镇。

1990年12月26日,黄冈县改为黄州市。

1996年5月,经国务院批准,撤销黄冈地区建置,设立黄冈市[8];黄州市一分为二,分设为黄州区、团风县,隶属黄冈市人民政府。

行政区划

区划概况

截至2021年,黄州区下辖5个街道、3个镇、1个乡、1个开发区。[9]

区划详情

5个街道:赤壁街道、东湖街道、禹王街道、南湖街道、西湖街道。

3个镇:路口镇、堵城镇、陈策楼镇。

1个乡:陶店乡。

1个开发区:火车站开发区。[9]

| 序号 | 乡镇名称 | 面积 | 序号 | 乡镇名称 | 面积 |

|---|---|---|---|---|---|

| 01 | 赤壁街道 | 17,17平方公里 | 02 | 东湖街道 | 17,93平方公里 |

| 03 | 南湖街道 | 17,73平方公里 | 04 | 禹王街道 | 49,01平方公里 |

| 05 | 陶店乡 | 49,6平方公里 | 06 | 路口镇 | 64平方公里 |

| 07 | 堵城镇 | 67,88平方公里 | 08 | 陈策楼镇 | 59,98平方公里 |

| 09 | 火车站经济开发区 | 6,37平方公里 | |||

| 资料来源于官网 |

自然环境

| 序号 | 乡镇名称 | 面积 | 序号 | 乡镇名称 | 面积 |

|---|---|---|---|---|---|

| 01 | 赤壁街道 | 17,17平方公里 | 02 | 东湖街道 | 17,93平方公里 |

| 03 | 南湖街道 | 17,73平方公里 | 04 | 禹王街道 | 49,01平方公里 |

| 05 | 陶店乡 | 49,6平方公里 | 06 | 路口镇 | 64平方公里 |

| 07 | 堵城镇 | 67,88平方公里 | 08 | 陈策楼镇 | 59,98平方公里 |

| 09 | 火车站经济开发区 | 6,37平方公里 | |||

| 资料来源于官网 |

地理位置

地形地貌

湖北省黄冈市黄州区(3) 黄州区位于长江中游北岸,湖北省东部,黄冈市西南部。距湖北省省会武汉陆路65千米,水路90千米。黄州区境南北长26千米,东西宽24.3千米。版图面积353.03平方千米,人口34.25万人。城区面积15.2平方千米。区境东临巴水(浒子口至巴河口),与浠水县相邻;西南滨长江,与鄂州市相望;西北接团风县(抵罗家沟),东北与团风县回龙山镇、上巴河镇接壤。地跨东经114°49′至115°05′,北纬30°25′至30°39′。

湖北省黄冈市黄州区(3) 黄州区位于长江中游北岸,湖北省东部,黄冈市西南部。距湖北省省会武汉陆路65千米,水路90千米。黄州区境南北长26千米,东西宽24.3千米。版图面积353.03平方千米,人口34.25万人。城区面积15.2平方千米。区境东临巴水(浒子口至巴河口),与浠水县相邻;西南滨长江,与鄂州市相望;西北接团风县(抵罗家沟),东北与团风县回龙山镇、上巴河镇接壤。地跨东经114°49′至115°05′,北纬30°25′至30°39′。

气候特点

黄州区地势由东北向西南倾斜,如同一只大海星栖卧在长江与巴河交汇,东北部以低丘岗地为主,南部以滨江冲积平原为主。海拔14.2~186米,相对高差小。东北部与团风县交界的烽火山海拔186米,是全区最高处;白潭湖中四担山海拔14.2米,是全区最低的地方。

东西滨河和南面滨江一带,包括南湖街道、赤壁街道、东湖街道、禹王街道、堵城镇、路口镇部分地区,属长江及支流巴河冲积平原,呈甲鱼裙状。面积约240平方千米,占全区版图面积68%。海拔在14.2~50米之间,地势平缓,湖泊密布,便于耕作,适宜养殖,盛产棉花、小麦、蔬菜。

中部路口镇部分地区和东北部陶店乡、陈策楼镇、火车站经济开发区属低丘岗地。面积约113平方千米,占全区版图面积32%。海拔一般低于60米,相对高差小于35米,起伏较小,地势平坦,呈放射状伸入田垄,土层深厚,宜粮宜果,盛产水稻。

自然资源

黄州区地处亚热带,位于典型的季风区内,为亚热带季风性湿润气候,四季分明,光能充足,热量丰富,无霜期长,降水充沛,雨热同季,适宜多种作物生长。但春有低温,春夏之交有梅雨,入伏有干旱。每年3月23日进入春季,历时约62天;5月24日进入夏季,历时约133天;10月4日进入秋季,历时约64天;12月7日进入冬季,历时约106天。无霜期平均为272天/年,初霜日始于10月28日—12月17日,终霜日止于2月2日—3月26日,无霜期最长的是2002年305天,最短的是1986年237天,相差68天。

历年年平均降雨量为1396.3毫米。春季降雨量为425.2毫米,占全年降雨量的30.5%;夏季降雨量为606.0毫米,占全年降雨量的43.4%;秋季降雨量为188.8毫米,占全年降雨量的13.5%;冬季降雨量为179.2毫米,占全年降雨量的12.8%。全年以6月份降雨量最多,平均为232.5毫米,占全年降雨量的16.6%;12月份降水量最少,平均35.3毫米,占全年降雨量的2.5%。

土地资源

矿产资源

黄州区版图面积为353.03平方公里。现有耕地面积79.7平方公里,林地面积39.89平方公里,养殖水面面积43.06平方公里,未利用土地面积30.75平方公里,难利用土地面积0.34平方公里,城乡建设用地面积69平方公里。

淡水资源

黄州区矿产种类多。其中:金属矿藏有铁、锰、金、铜、铅、锌、钨、黄铁等;非金属矿藏有大理石、花岩石、矾石、青石、红砂石、长石、石英石、卵石、水晶石、黄砂、砖瓦泥土、陶瓷泥土等。

人口

黄州区水资源十分丰富,区域水资源人均占有量不足,降水年内年际分配不同,来水与用水矛盾突出,地下水资源储量一般,水资源质量不容客观,中心城区湖泊水体富营养化趋势较严重,长江黄州段存在明显的举边污染带。

全区多年平均降水总量4.312亿m3,地表水资源量1.7745亿m3,地下水资源0.9158亿m3,扣除地表地下重复计算量0.4576亿m3,全区水资源总量2.2327亿m3。

经济

人口

2010年第六次人口普查资料显示:全区户籍人口为382140人(含户口待定人口),2000年第五次全国人口普查全区户籍人口340157人。常住人口为366769人。2000年第五次全国人口普查全区常住人口328105人。

全区常住人口共有家庭户111134户,家庭户人口为307591人,平均每个家庭户的人口为2.77人,比2000年第五次全国人口普查的3.21人减少了0.44人。

全区常住人口中,男性为187205人,占总人口的51.04%;女性为179564人,占总人口的48.96%。总人口性别比(以女性为100,男性对女性的比例)由2000年第五次全国人口普查的106.87下降为104.26。

全区常住人口中,0-14岁的人口为46477人,占总人口的12.67%;15-64岁的人口为289691人,占总人口的78.98%;65岁及以上的人口为30601人,占总人口的8.35%。同2000年第五次全国人口普查相比,0-14岁人口的比重下降7.35个百分点,15-64岁人口的比重上升了4.44个百分点,65岁及以上人口的比重上升了2.91个百分点。

全区常住人口中,具有大学(指大专及以上)程度的74800人;具有高中程度的76494人;具有初中程度的120402人;具有小学程度的60307人(以上各种受教育程度的人包括各类学校的毕业生、肄业生和在校生)。

同2000年第五次全国人口普查相比,每10万人中具有大学程度的由9169人上升为20394人;具有高中程度的由22259人下降为20856人;具有初中程度的由30358人上升为32827人;具有小学程度的由23854下降为16442人。

全区常住人口中,文盲人口(15岁及以上不识字的人)为19522人,文盲率(是指15岁及以上不识字人口占总人口的比重)由第五次全国人口普查时的9.64%下降为6.10%,下降了3.54个百分点。

2015年,辖区年末总户数14.84万户,户籍人口34.82万人,其中,城镇人口20.17万人,乡村人口14.65万人;常住人口37.53万人,出生人口5179人,人口出生率13.79‰;死亡人口1288人,死亡率3.43‰;人口自然增长率10.37‰。

民族

黄州区有蒙古族、回族、藏族、维吾尔族、苗族、彝族、壮族、布依族、朝鲜族、满族、侗族、瑶族、白族、土家族、哈尼族、傣族、黎族、畲族、高山族、水族、纳西族、土族、撒拉族、仡佬族、锡伯族、阿昌族、羌族、塔吉克族、京族等少数民族分布。

综合

第一产业

2015年,全区实现地区生产总值(GDP)135.8亿元(区属口径,下同),按可比价计算,同比增长10.0%。其中:第一产业增加值14.27亿元,增长5.1%;第二产业增加值60.12亿元,增长9.5%;第三产业增加值61.41亿元,增长11.4%。人均现价地区生产总值47986元,比上年净增4057元。三次产业结构由上年同期的11.4:44.1:44.5调整为10.5:44.31:45.2。

2015年,城区居民消费价格指数(CPI) 101.4%。其中,食品类价格上涨2.2%、居住类上涨3.1%、烟酒类上涨4.0%、衣着服装类上涨2.4%、家庭设备用品及维修服务类下降0.6%、医疗保健和个人用品类下降0.5%、交通和通讯类下降1.4%、娱乐教育文化用品及服务类下降0.2%。

2015年,市场主体活力增强,全区年末各类市场主体达42439户,增长17.94%,全年新增各类市场主体6458户,其中,企业类市场主体1525户、个体工商户(农民专业合作社)4933户。新增企业类市场主体注册资本总额56637万元。

2015年,城镇化建设稳步推进。全区城镇化率达到76.1%,比上年提高0.5个百分点。堵城镇被纳入国家重点镇,全区13个美丽乡村试点村建设全面启动,全区有8个村被授予全省“宜居村庄”和生态文明示范村。

第二产业

2015年,全区实现农业总产值21.30亿元,按可比价计算,同比增长5.2%。其中:农业产值11.56亿元,增长5.1%;林业产值0.36亿元,增长4.9%;牧业产值4.01亿元,增长5.1%;渔业产值5.77亿元,增长5.5%;农林牧渔服务业产值0.60亿元,增长5.6%。全年粮食产量5.82万吨,增长1.6%;棉花产量0.56万吨,下降3.4%;油料产量0.73万吨,增长11.7%;蔬菜产量27.83万吨,增长6.6%;猪肉产量6599吨,增长1.3%;禽蛋产量5875吨,下降9.9%。生猪出栏8.15万头,下降4.7%;牛出栏2770头,增长8.9%;羊出栏3085只,增长10.8%;水产品产量53886吨,增长4.3%。

2015年,现代生态农业特色化、多元化格局凸显。东方园林苗木花卉基地、惠尔康生态健康农博园、千叶湖生态农业示范园、春阳休闲农耕体验园、天赐葡萄采摘园、杨凌港哲明生态休闲农庄等一批重点项目不断提档升级;陈策楼蝴蝶兰生态科技示范园、瑞泰家庭农场等重点项目建设进度加快。全区省级以上农产品加工龙头企业达到5家,市级以上农产品加工重点龙头企业超过20家。

第三产业

2015年,全区新增规模以上工业企业12家,规模以上工业企业达到119家,实现工业增加值比上年增长10.0%;工业产值113.32亿元,增长9.8%。其中,国有控股企业产值17.61亿元,增长13.09倍;国有企业产值20.77亿元,下降12.55%;股份合作企业产值 2.12亿元,增长6.53%;股份制企业产值13.57亿元,增长5.52%;外商及港澳台投资企业产值1.88亿元,增长1.1倍;其他经济类型企业产值49.51亿元,下降31.79%。

2015年,全区规模以上工业企业产销率91.2%;实现营业收入85.33亿元,增长2.5%;税金总额0.35亿元,增长2.94%;总资产123.7亿元,增长17.8%。

2015年,辖区资质以内建筑业企业70家,实现建筑业总产值172.7亿元,同比增长1.5%;实现利润总额4.6亿元,税金总额5.29亿元;房屋建筑施工面积达到857.47万平方米,其中实行招投标承包面积427.27万平方米;房屋建筑竣工面积达到703.97万平方米,实现房屋竣工产值105.8亿元。

文化

固定资产投资

2015年,全区完成全社会固定资产投资168.6亿元,同比增长23.0%。按三次产业划分,第一产业完成5.55亿元,增长2.3%;第二产业完成78.14亿元,增长22.5%;第三产业完成84.91亿元,增长25.1%。按经济类型划分,国有经济投资84.81亿元,增长26.4%;集体经济投资4.71亿元,增长12.1%;私营经济投资74.05亿元,增长20.4%;其他经济投资5.03亿元,增长20.7%。

国内外贸易

2015年,全区实现社会消费品零售总额117.34亿元,增长12.4%。分行业看,批发零售贸易业实现消费品零售总额105.72亿元,增长31.0%,占消费品零售总额的90.1%;住宿餐饮业实现零售额11.62亿元,下降5.0 %,占消费品零售总额的9.9%。分城乡类别看,城镇实现零售额为82.14亿元,占消费品零售总额的70.0%,增长12.5%;农村实现零售额为35.20亿元,占消费品零售总额的30.0%,增长12.7%。

2015年,“互联网+商贸”快速发展。黄商集团成功建成网上销售平台“星海网”,与市区215家单位结成异业联盟销售阵线,开设5家“电商体验馆”和50家“OTO便利店”,实现线上与线下同步销售格局,荣登“2015年中国服务业企业500强”,位列第416名,是全市唯一入榜企业。

2015年,全区实现外贸出口总额6339万美元,同比下降31.2%。

旅游

2015年,年末建成4A级景区2个、3A级景区4个、2A级景区2个。全年共接待国内外游客228万人,比上年净增30万人,增长15.15%;实现旅游收入13.95亿元,增长17.52%。全年新批五星级农家乐1家、四星级农家乐2家。

财政和金融

2015年,全区实现全口径财政收入11.96亿元,增长13.6%。公共财政预算收入7.37亿元,增长15.0%,其中:地方税收收入5.11亿元,比上年净增0.51亿元,增长12.2%,税收收入占公共财政预算收入的比重达69.33%。全区财政支出19.16亿元,增长7.2%,其中,教育支出3.55亿元,增长39.1%;医疗卫生支出4.06亿元,增长159.8%。

2015年,辖区内金融机构各项存款余额为332.11亿元,比年初增加42.78亿元,增长14.8%;辖区内金融机构各项贷款余额为198.49亿元,比年初增加45.08亿元,增长29.4%。存贷比达到59.8%,比年初提升了6.78个百分点。

饮食文化

民俗文化

黄州萝卜

“黄州萝卜”是区具有地方特色的农家品种。在东汉时期,曹操驻兵黄州时,曾因“兵吃萝卜、马吃菜”而盛名天下。著名诗人苏东坡居住黄州所食之“东坡肉”、“东坡鱼”都要用“黄州萝卜”相佐。

叶路大蒜

“叶路大蒜”系区堵城镇叶路洲农家良种,早在明朝已有种植。叶狭长而扁平,叶面较小而直立成株,有叶7~9片,深绿色,有蜡粉,蒜苗由许多叶包裹而形成假茎,不中空,假茎呈圆柱形,长30~50厘米;蒜砣表皮白色,每个蒜砣有5~7瓣。大蒜中含有蛋白质、碳水化合物、多种维生素及人体所需的多种氨基酸、微量元素、锗和硒等。生育期约220~250天,适应性强,蒜苔粗壮,蒜砣耐贮藏。

黄州豆腐

“过江名士笑开口,樊口鳊鱼武昌酒,黄州豆腐本味佳,盘中新雪巴河藕”。这首民谣在湖北流传甚广。黄州豆腐、巴河藕、樊口鳊鱼、武昌酒一向被认为是鄂东四大名产。

黄州烧梅

黄州烧梅是黄州城传统名点,已有一千多年的历史。它配料精、制作细,上似梅花,下似石榴,亦叫石榴烧梅。当时黄州为八县生员应试之地,各地考生喜食黄州烧梅,店家就在烧梅上端点了一点,象征红顶子,祝考生科场如意,高榜及第,又含有“榴结百子,梅呈五福”之意。黄州炒汤圆炒汤圆为黄州地方风味名点。自清光绪元年(1875年)至今,已有一百年的历史。此汤元为秋冬两季时令品种,操作复杂、技术性强,炒出之汤元色泽金黄,外焦内软、香甜可口,食而不腻。[17]

东坡饼

东坡饼,是地方风味名点之一。闻名全国,北宋元丰三年(公元1080年)春,著名文学家苏轼(号东坡)谪居黄州时与安国寺长老参寥和尚结成莫逆之交。参寥和尚得悉苏轼喜吃油炙酥爽的食品制油酥饼以待。该饼的作法是:先将面粉和好,再团圈抹油饼牵成线绕成园饼形,放在香油锅中炸至枯萎。吃时洒上白糖,香甜可口。但此饼不能久存。后苏夫人设计的“千层饼”,酥脆香甜,食而不腻,味道极美,易于久存,由于人们对苏轼的怀念,就称此饼为“东坡饼”。

交通

唐家渡舞龙

龙舞(俗称龙灯),有企龙和滚龙两种。春节期间,人们按照五龙的颜色备制五条龙灯,名为“五龙捧圣”。舞龙答谢神赐,相沿成习,晓誉方圆数百里。

黄州点子

黄州点子,俗称“牌子锣鼓”或“丝弦锣鼓”,黄州人叫“地锣鼓”,外地人称“黄州点子”。“黄州点子”器乐由打击乐和吹奏乐合奏的“曲牌”与由打击乐演奏的干“点子”(锣鼓经)组成,由10人左右组成的民间吹打乐班来吹打。依据乐器组合、曲牌运用及演奏方式的区别,分为“丝弦锣鼓”和“地锣鼓”两个类别。“丝弦锣鼓”流行在原黄冈县北部山区;“地锣鼓”(俗称“牌子锣鼓”),全境流行。其中,以黄州城区及周边乡村最为广泛。

社会

全区境内共有有1条国道、3条省道、2条县道,公路总里程达到729.34公里。城区道路客运拥有“两站”、“四点”,即:黄州汽车客运站(一级汽车站)、幸福车站、汽车配载点、购物中心停靠点、三台河停靠点和旧修车修停车点。城区外火车站开发区设有杨鹰岭客运站(准二级)和3座乡镇五级客运站(堵城、陶店及南湖站),公路沿线建有农村候车棚(亭)27个,招呼站牌30个。全区道路营运线路共有46条,日发913余班次,拥有营运客车264辆(不含公汽和出租车),营运总里程8004公里,年均客运量达600万人次。 杨鹰岭货运站是鄂东地区公、铁的交通枢纽。全区有货运汽车1208辆,计6160.5吨,年均货运量达502万吨。

2015年,全区投入交通基础设施建设3.25亿元,25.77公里的城东公路建成通车,23.75公里的农村公路提档升级,通村联 道路达到178.9公里。年末公路里程1563.281公里,其中,一级公路102.04公里、二级公路93.367公里。年末桥梁88座,其中互通式立交桥1座、特大桥1座、大桥4座、中桥42座。年末渡口3处。在全市范围内率先开通农村公交线路18条,投入公交车辆118台,实现行政村通畅率100%,行政村通车率100%。

教育事业

科学技术

2015年,年末全区拥有各类学校、幼儿园共77所,专任教师共2089人,在校学生共33994人。其中:中等职业学校3所,专任教师81人,在校学生547人;普通中学12所,专任教师830人,在校学生10033人;小学34所,专任教师878人,在校学生14024人;幼儿园34所,专任幼师282人,在园幼儿7282人;特殊教育学校1所,专任教师18人,在校学生108人。高中阶段毛入学率91.26%、小学学龄入学率100%、初中学龄入学率99.37%、初中毕业生升学率99.4%,其中升入普通高中的升学率87.15%。全年投入2亿多元推进56个义务教育均衡发展,建成7所乡镇公办幼儿园,18所村级附属幼儿园,投资1亿多元的思源实验学校主体工程竣工。

文化艺术

2015年,科学研究与技术取得新成果。全区申报各类专利159项,完成科技成果登记9项,取得市级科技进步奖11项;帮助企业解决关键技术难题26项,研究开发新技术、新工艺、新产品13项,转化重大科技成果7项。全年新增高新技术企业2家,高新技术产品增加值达13.42亿元,同比增长7.5%。区-校合作不断深化,与21所重点高校建立联络站,组织13家规上工业企业与15家高校院所建立校企合作,共建7个科研平台。

卫生体育

2015年,文化事业发展繁荣。全区现有文化馆1个,总建筑面积2900平方米;博物馆1个,总建筑面积2000平方米,馆内藏品3235件;公共图书馆1个,总建筑面积1582平方米,藏书总数为10.47万册,累计发放借书证7791件。全区广播综合人口覆盖率为100%,电视综合人口覆盖率达100%。

居民生活

2015年,卫生体系建设成效显著。辖区内共有卫生医疗机构288个,其中,城区医院15个、乡镇卫生院5个、疾病预防控制中心3个、妇幼保健院2个;拥有卫生机构床位数4450张,其中,城区医院床位数3827张,乡镇卫生院床位数132张。卫生技术人员4284人,执业(助理)医师1431人,其中,执业医师1271人、注册护士1837人、药师292人、技师270人。新农合参合率98%,符合政策生育率86.49%,出生婴儿性别比为112.49%。医疗改革效果明显,组建医疗联合体3个,初步建立“基层首诊、分级诊疗、双相转诊”就医新模式,同济黄州医院托管经营后,就医患者增长80%。

2015年,竞技体育成绩突出。全区运动健儿在全省青少年举重锦标赛中,荣获奖牌8枚,其中,金牌2枚、银牌3枚、铜牌3枚;团体总分位于全省第二名。在全市第四届运动会中,共参加了27个比赛项目,获各类奖牌170枚,其中,金牌76枚、银牌62枚、铜牌32枚。奖牌总数位于全市第二名,金牌总数位于全市第三名,团体总分位于全市第二名。赤壁街道办事处有线社区被国家体育局命名为 “国家级社区多功能运动场”,并获得场地建设扶持资金20万元。

社会保障

2015年,全区全体居民人均可支配收入22260元,增长9.74%,其中,城镇常住居民人均可支配收入25538元,增长9.88%;农村常住居民人均可支配收入12573元,增长8.71%;城镇居民恩格尔系数36.70%,农村居民恩格尔系数38.40%;年末城镇居民人均住房面积50.56平方米,农村居民人均住房面积59.55平方米。

节能减排

2015年,社会保障体系不断完善。全区参加城镇职工基本养老保险50785人;参加城乡居民社会养老保险75889人,其中新型农村社会养老保险60366人;参加城镇职工基本医疗保险25631人;参加城镇居民基本医疗保险40219人;参加失业保险9800人;参加工伤保险18826人;参加生育保险9410人,生育保险覆盖率97%,全年享受生育保险待遇的女职工有179人。

2015年,新增城镇就业5838人,帮助城镇下岗失业人员再就业1230人,城镇登记失业率降至2.95%;农村劳动力转移就业2530人。

2015年,城乡居民最低生活保障15177人,其中城镇居民最低生活保障11184人,城镇低保金支出4318.5万元;农村临时救济3993人,农村临时救济资金1000.9万元;享受定期抚恤金41人,享受伤残抚恤金305人;优抚优待对象251人,优抚优待金额259万元;社会福利收养性单位12家,各类社会收养性床位1165张;社会养老机构17家,城乡居家养老服务中心89家。

环境保护

2015年,全区节能减排和环境保护工作取得新进展。单位生产总值综合能耗下降3.6%;单位生产总值地耗下降7.81%;全年用电量12.36亿千瓦时,增长34.55%。其中:工业生产用电量6.89亿千瓦时,增长65.0%;农业生产用电量0.13亿千瓦时,增长10.8%;居民生活用电量2.62亿千瓦时,增长8.0%。全区城镇集中式饮用水水源地水质达标率100%,垃圾集中处理行政村比重100%。

邮电通讯

2015年,城区建成区绿地总面积1050.7公顷,绿地率31.82%,绿化覆盖率36.51%,城区人均公园绿地面积10.87平方米,被评为“国家园林城市”。城区空气质量优良天数239天,优良率达65.5%。

教育教学

2015年,全区邮电业务总量6.8亿元,增长15.4%。其中邮政业务总量3064.5万元,下降12.9%。固定电话用户8.11万户;移动电话用户46.78万户;计算机互联网接入宽带用户(4M速率以上)6.58万户,互联网普及率达43.88%。

旅游

“十一五”期间,黄州区教育事业得到持续较快发展。全区教育局连续四年荣获全市高中教育质量优秀奖,先后被评为省学生资助工作先进教育局、省“三支一扶”管理工作先进单位、省招生考试先进单位、省“两基”工作先进单位、省教育宣传先进单位、黄冈市改革开放30年教育工作先进单位。

全区被确定为“全省义务教育均衡发展行动计划”首批改革试验区后,重新调整布局,制订三年发展规划。全区撤并农村小学2所,教学点3个,新增农村合格学校10所,新建、改建和扩建项目7个。全区的农村远程教育“校校通”工程全面完成,新增标准化实验室13个。

黄冈中学

黄冈中学是基础教育的全国名校,湖北省省级重点中学。地处鄂东名城黄冈市,这里曾产生过毕升、李时珍、熊十力、闻一多、李四光、陈潭秋、包惠僧、董必武、李先念等诸多名人。坐落于黄冈市政治、经济、文化中心黄州城的黄冈中学,与城区内闻名中外的东坡赤壁互为呼应,与素有“吴都胜迹”之称的鄂城西山隔江相望。[14]

黄冈师范学院

黄冈师范学院地处大别山南麓人文重镇——湖北省黄冈市,北依东坡赤壁、南临浩瀚长江,地理位置优越,校园环境幽雅,是一所师范教育特色显著、师范与非师范教育均衡发展的多科性普通全日制本科高校,隶属湖北省管辖,是拥有740 万人口的黄冈市的第一高等学府。历经百年耕耘,学校现已发展成为一所师范教育特色显著、师范与非师范教育均衡发展、涉及文、理、工、法、经、管、教、农、艺等九大学科门类的多科性高等院校。[15]

黄冈职业技术学院

黄冈职业技术学院是由原国家级重点中专黄冈农业学校和省部级重点中专黄冈财贸学校、黄冈机电工程学校三校合并,于1999年7月经教育部批准组建的一所综合性全日制高等职业院校。学院坐落在历史文化名城黄州近郊,北依省级黄冈高新技术开发区,南临南湖农场,占地面积1000余亩,建筑面积33万平方米。现设8系、1部、2院,开设45个专业,在校生12000余人,专任教师578人,其中教授、副教授221人,“双师素质”教师289人。拥有各类图书90余万册,各类计算机2500多台,校内实训室、实训中心58个,其中生产性实训中心10个,中央财政支持的高职教育实训基地3个,省级高职教育实训基地4个。建有校外实习基地266个。

著名人物

东坡赤壁

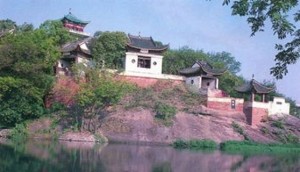

东坡赤壁东坡赤壁是全国重点文物保护单位、国家3A级旅游景区、省级风景名胜区。集文物保护、山水观光、人文体验、休闲等娱乐功能为一体。

东坡赤壁东坡赤壁是全国重点文物保护单位、国家3A级旅游景区、省级风景名胜区。集文物保护、山水观光、人文体验、休闲等娱乐功能为一体。东坡赤壁的楼阁始建于西晋初年,距今约一千七百余年,后多次重建,现有面积五百余亩。建筑物计有二堂(二赋堂、雪堂),三楼(栖霞楼,涵晖楼,挹爽楼),二阁(碑阁,留仙阁),一斋(慨然斋),一像(东坡塑像),一峰(剪刀峰),九亭(放龟亭,睡仙亭,坡仙亭,酹江亭,问鹤亭,快哉亭,览胜亭,望江亭,羽化亭)。其中二赋堂内有一块大木壁,正反面刻著前、後《赤壁赋》全文;留仙阁有一幅苏东坡游赤壁全图;碑阁内有百馀块石碑,刻满苏东坡的书法。

遗爱湖公园

遗爱湖公园遗爱湖公园占地总面积5.03平方公里,折7545亩,其中水面2.94平方公里,合4410亩,环湖岸线29公里。杭州西湖水面是5.6平方公里,遗爱湖大体是杭州西湖的一半。但是,遗爱湖纵深开阔,波光粼粼,岸线蜿蜒曲折,浑然天成,岸线长度是杭州西湖的两倍。按照规划,遗爱湖公园要建设一环、两片、五区、十二景。

遗爱湖公园遗爱湖公园占地总面积5.03平方公里,折7545亩,其中水面2.94平方公里,合4410亩,环湖岸线29公里。杭州西湖水面是5.6平方公里,遗爱湖大体是杭州西湖的一半。但是,遗爱湖纵深开阔,波光粼粼,岸线蜿蜒曲折,浑然天成,岸线长度是杭州西湖的两倍。按照规划,遗爱湖公园要建设一环、两片、五区、十二景。一环,即环湖一周观光主游线;

两片,就是东湖片区、西湖片区;

五区,就是东坡文化休闲区、文化商业休闲区、原生态自然保护区、竹园生态休闲区、市民户外运动休闲区;

十二景,分别是遗爱清风、临皋春晓、东坡问稼、一蓑烟雨、琴岛望月、红梅傲雪、幽兰芳径、江柳摇村、水韵荷香、大洲竹影、平湖归雁、霜叶松风。

李四光纪念馆

李四光纪念馆李四光纪念馆是国家3A级景区,位于黄冈市区龙王山南麓,是“全国科普教育基地”、“全国防震减灾科普教育基地”,全省首批“爱国主义教育基地”、“爱国主义教育示范基地”,由李四光纪念馆主体馆舍和李四光铜像广场两部分组成。纪念馆占地17亩,建筑面积3700平方米,主楼为四层“回”字形的仿古建筑,整体建筑依照“天圆地方”的建造格局。馆内陈列面积2200平方米,展出藏品190余件。现常设八大展厅,内容以李四光生平事迹和科学研究为主线,其中以李四光生平展厅为重要组成部分。李四光纪念广场于2009年元月正式落成,总面积4200平方米,设有李四光铜像、励志石等人文景观。

李四光纪念馆李四光纪念馆是国家3A级景区,位于黄冈市区龙王山南麓,是“全国科普教育基地”、“全国防震减灾科普教育基地”,全省首批“爱国主义教育基地”、“爱国主义教育示范基地”,由李四光纪念馆主体馆舍和李四光铜像广场两部分组成。纪念馆占地17亩,建筑面积3700平方米,主楼为四层“回”字形的仿古建筑,整体建筑依照“天圆地方”的建造格局。馆内陈列面积2200平方米,展出藏品190余件。现常设八大展厅,内容以李四光生平事迹和科学研究为主线,其中以李四光生平展厅为重要组成部分。李四光纪念广场于2009年元月正式落成,总面积4200平方米,设有李四光铜像、励志石等人文景观。禹王城(邾城)遗址

邾城遗址在今黄州城区西北3千米处,西距长江约2千米,东临团黄公路。据中国古代史书和黄州府志记载,此古城遗址是两千多年前楚国灭邾国后迁邾王于此扩建修筑的一座古城遗址,史称“邾城”或“邾王城”。因邾、汝、女、吕、禹等字音相近,“邾城”被讹传为“吕阳城”,或“禹王城”。今名为禹王城遗址。

堵城螺蛳山遗址

螺蛳山遗址系新石器时代遗址,距今5 000年左右。位于堵城镇东北约100米,西距长江约1千米,南距黄州城10千米,团黄公路从东边经过。遗址本身为一椭园形台地,东西宽50米,高出地面2~3米。1957年春季,国家长江考古队经过三个多月艰苦工作,共开挖了4个探方,发现了许多不同风格、不同形制的新石器时期墓葬4座,出土一批文物。陶器的质地可分为细泥红陶系、夹砂粗红陶系、泥质灰陶系、泥质黑陶系、夹砂粗黑陶系。出土的器物经分析和复原后,计有彩陶罐、陶碗、陶鼎、陶豆、陶盘等,还有石斧、陶纺轮、陶球、玉器等。

1985年和1990年,黄冈地区博物馆两次对该遗址进行了发掘。发掘墓葬31座,出土比较完整的古人骨架以及石斧、石凿、石刀等生产工具和石枕、玉坠、彩陶饼、陶石杯、牛骨、鹿骨等共300余件。从出土陶器质料、纹饰上看,在很大程度上呈现了仰韶文化的特征。陶器中最大的鼎与青莲岗文化相似。还有一部份蛋壳彩陶的器皿,又有龙山文化的特点。因该文化遗址位于长江中、下游,其文化受中国南北文化的影响。堵城螺蛳山遗址为湖北省重点文物保护单位。

黄州古城遗址

黄州古城遗址位于今城区的西北角。此古城为明洪武初年从宋元黄州古城址北移2里许而建筑的黄州府城。现城墙土筑体主要集中于胜利南村西背后一段。黄州区委大院西北侧至汉川门区人武部西侧一段经维修保存完好。原城有四门,即清淮门、一字门、清源门、汉川门,今仅存汉川门。黄州古城东门谓“清淮门”,遗址在今胜利南村北口与胜利北村南口相对应处。今公汽站牌所标“东门“或 “小东门”,在东门路与胜利街相交的转盘处,不是黄州古城之东门。

黄州古城,明清两朝为黄州府、黄冈县治所,规模较小,人称“绕城一转,只有7里半”。城围周长1 294.2丈,占地面积约1.42平方千米。自上世纪50年代初起,中共黄冈地委、行署,黄冈军分区,中共黄冈县委、黄冈县人民政府等党政军机关均设在城内。黄州古城现已被新城区包围着,古城街道、建筑物大为改观。

黄州古城汉川门城门上建有“月波楼”,整个门楼占地面积150.4平方米,其主体为石基砖墙,中间夯筑填土,可分上下两部分,上为楼、下为门。月波楼原为砖木结构,后改造为钢筋水泥结构。屋檐硬山青瓦顶,抬梁式构架,面阔五间,通长20.5 米,进深7.8米,通高13.8米。城门洞内地面呈斜坡状,门洞通长12米,宽2.8米,东面垂直高度5.04米,西面垂直高度3.27米,系城区西北面重要的进出通道。1984年,列为黄冈县文物保护单位。2005年,黄冈市人民政府将其列为市级第一批重点文物保护单位。

太平寺

太平寺位于黄州城北三公里,禹王办事处太平寺村。太平寺的历史,可追溯到初唐时期。根据光绪八年《黄冈县志》载;“在梅家湖凉亭东(小河涨水)一佛(像)溯流至枫香桥,士人迎祀,修建了太平寺”。因历史久远,曾三次毁建。

烽火山

烽火山位于陈策楼、回龙山镇(现属团风县)、马曹庙镇(现属团风县)三地交界处,面积3.8平方公里,海拔186米。

龙王山

龙王山位于黄州北侧,由原来赤壁矶、玉几山、聚宝山、龙王山组成。山体黄泥土质,山形如盘龙。龙王山面积1平方公里,海拔82米,为黄州城区最高点。明洪武年间,依山筑城后,成为黄州城北的屏障。山上林木青翠,山东聚宝山,有“晶莹似玉”的大小卵石。山南玉几山,形似玉椅,围护城北。

荣誉

| 姓名 | 生卒 | 简介 |

|---|---|---|

| 程明超 | 生卒年不详 | 著名的书法家 |

| 王家重 | 1899-1971 | 曾任河南农学院教授 |

| 胡伊默 | 1900-1971 | 任省文教厅,教育厅副厅长,省政府委员,省人大代表,省政协常委兼副秘书长等职 |

| 钟图南 | 1862-1932 | 启黄中学,创始人之一 |

| 余鸣歧 | 1915-1941 | 鄂南县委书记 |

| 王文俊 | 1902-1957 | “国大代表” |

| 陈洪九 | 1895-1945 | 共进会,会员 |

| 刘子壮 | 1609-1652 | 清朝湖北第一个状元 |

| 陈潭秋 | 1896-1943 | 无产阶级革命家 |

| 刘少卿 | 1911—2003 | 中国人民解放军少将 |

词条图册

| 姓名 | 生卒 | 简介 |

|---|---|---|

| 程明超 | 生卒年不详 | 著名的书法家 |

| 王家重 | 1899-1971 | 曾任河南农学院教授 |

| 胡伊默 | 1900-1971 | 任省文教厅,教育厅副厅长,省政府委员,省人大代表,省政协常委兼副秘书长等职 |

| 钟图南 | 1862-1932 | 启黄中学,创始人之一 |

| 余鸣歧 | 1915-1941 | 鄂南县委书记 |

| 王文俊 | 1902-1957 | “国大代表” |

| 陈洪九 | 1895-1945 | 共进会,会员 |

| 刘子壮 | 1609-1652 | 清朝湖北第一个状元 |

| 陈潭秋 | 1896-1943 | 无产阶级革命家 |

| 刘少卿 | 1911—2003 | 中国人民解放军少将 |

-

颍州区新能源汽车价格如何 新能源汽车一般多少钱一辆?

2025-09-23 12:57:59 查看详情 -

和悦报价 广州区保利和悦滨江房价多少钱一平?

2025-09-23 12:57:59 查看详情 -

重庆市万州区龙宝中学

2025-09-23 12:57:59 查看详情

求购

求购