- 明茂陵

明茂陵

修建历史

<img data-id="1404262" data-position="1" data-total="2" alt="明茂陵图册" elem-type="album" width="220" height="146" src="https://pic.baike.soso.com/ugc/baikepic2/14279/20160719044228-1448835371.jpg/300" title="" / 茂陵的陵名定于成化二十三年(1487年)九月十五日。同日嗣皇帝孝宗朱佑樘下旨建陵。陵址由礼部右侍郎倪岳及钦天监监正李华等人卜定。内官监太监黄顺、御马监太监李良、太傅兼太子太师保国公朱永、工部左侍郎陈政奉命提督军士工匠营造。

茂陵的陵名定于成化二十三年(1487年)九月十五日。同日嗣皇帝孝宗朱佑樘下旨建陵。陵址由礼部右侍郎倪岳及钦天监监正李华等人卜定。内官监太监黄顺、御马监太监李良、太傅兼太子太师保国公朱永、工部左侍郎陈政奉命提督军士工匠营造。

九月十九日山陵启土动工,所役京营军将达4万之众。十二月十七日,葬宪宗及孝穆太后。弘治元年(1488年)四月二十四日,茂陵陵寝工程竣工,共用了七个多月的时间。陵寝制度大体如裕陵,但宝城内琉璃照壁后面设有左右两个方向的踏跺,可上登宝山。又与其他各陵均不相同。

陵园建成后的第三天,天寿山-带突然降大雨雷电风雹铺天盖地而来,各陵楼、殿、厨、亭及各监厅屋兽吻、瓦饰击碎很多。于是大臣们交章上奏,请新登极的孝宗皇帝亲贤勤政,修德爱民、以回天意。二十九日,礼部尚书周洪谟等上言: “灾不于他所而于祖宗陵寝之地;不于他时而于茂陵工完之初。伏望陛下延访名德讲求治理诘政灾之由究弭灾之道仍敕两京文武群臣同加修省。”

五月十四日内阁大学士刘吉等也上言。显然大臣们是用“天人感应”的唯心主义思想,解释灾异的由来警示新登极的孝宗皇帝,在今后的执政期间、不要抑贤用邪、不要听信谗言否则,上天还会降下灾异,以示惩罚。

茂陵的建筑在清初时保存尚好、而且祾恩殿内的陈设也保存较多。顾炎武《昌平山水记》记载顺治、康熙年间茂陵的情况是:“十二陵惟茂陵独完、他陵或仅存御榻、茂陵则簨虡之属犹有存者。”

清乾隆五十至五十二年(1785-1787年)茂陵曾得到修缮。其修缮情况、除祾恩门连同台基一同缩建外、均同裕陵。至清朝末年、祾恩门因年久失修已经倒塌、民国年间祾恩殿本已残坏、又被拆毁。其现状情况同裕陵。

宪宗生平

宪宗皇帝初即帝位,恢复景泰帝帝号,为于谦等景泰旧臣昭雪平反做了一些顺应民意的事。但后来他失政之处颇多,有损于明王朝的长治久安。

天顺八年(1464年)二月,宪宗命中官传旨,用司礼监匠人姚旺为文思院副使。此后,内批官员相继不绝,一次最多达上百名。其中仅文武僧道得官者就有上千名。此种官,不经科举,也不由吏部铨选而是由皇帝直接内批任命史称为“传奉官”。传奉官的出现说明宪宗皇帝已把官爵视为自己手中的私物由此助长了官场上营私舞弊和卖官蕾爵现象的蔓延。天顺八年十月宪宗又命把抄没太监曹吉祥的庄田收归皇宫。从此在明代出现了“皇庄”。给事中齐庄上言:“天子以四海为家,何必与民争利?”宪宗不听。于是上行下效皇亲国戚、中贵豪强多指民地为闲田请求赐给请赐土地数额动辄成百上千,以至数千顷。由于大量民田被侵占,土地高度集中,阶级矛盾日趋激化。 为了加强专制统治,宪宗于成化十三年(1477年)正月,又增设了“西厂”特务机构命太监汪直提督。汪直诈阴险,作恶多端。他经常在京城内外易服私房,制造冤狱,残害正直的文武官员。以致时人“只知有汪太监,不知有天子”。在汪直的控制下西厂迅速扩充所领缇骑(军役)比东厂还多一倍,势焰更在锦衣卫之上。当时西厂、东厂和锦衣卫,以皇家侦探自居,交互为恶。势力所至遍及南北边腹各地。以自亲王、大臣府第下至乡间茅屋小店随意诬陷栽脏捕风捉影,重刑逼供,搞得朝野上下人人自危。于是大学士商辂等官员上章弹劾汪直。兵部尚书项忠也倡九卿奏汪直罪状。宪宗勉强同意解散西厂但不久又恢复。厂、卫沟通继续为非作歹搞得京城内外一派恐怖气氛。商辂等数十名正直的大臣只好辞官回家。

宪宗一生对佛道之说极其推崇。僧人道士投其所好,飞黄腾达,官运亨通。如江夏僧继晓。以秘术通过梁芳得到宪宗赏识,被授为僧录司左觉义的官职后进右善世并被封为“通玄翊教广善国师”。他诱帝为佛事,建大永昌寺于西市,逼迫上百户居民迁徙他处。宪宗一朝被封为法王、大智慧佛、西天佛子、大国师、国师、禅师的西番僧人更是不可胜计。他们执有宪宗所赐的诏命和金印服饰器用均按王的等级配给,出入乘棕舆,前有军卫手执金吾开道随从人员多达数千人。此外,京师之下,还有很多被封为真人、高士的道人。真人被赐有玉冠、玉带、玉珪、银章,享有极高的待遇。终宪宗之世,正直的官员不见信任,而佞僖之臣、佛道方士却是恩宠有加,朝政被搞得乱七八糟,日趋腐败昏暗。

陪葬皇后

孝贞纯皇后王氏,上元人,中军都督追赠阜国公王镇之女。为宪宗皇帝第二位皇后(第一位吴氏于天顺八

年【1464年】八月被废)。孝宗时,她被尊为皇太后,武宗时尊为太皇太后,正德五年(1510年)上尊号“慈圣康寿太皇太后”。武宗好出宫游玩王氏常涕泣相劝。她在宫内待人仁和从不误罚一人。正德十三年(1518年)二月十日王氏去世谥“孝贞庄懿恭靖仁慈钦天辅圣纯皇后”。六月十六日葬茂陵。

孝穆皇后纪氏孝宗生母,广西贺县人是当地少数民族土官的女儿,成化时南征,俘人宫中。因她机警通文被授为女史管理皇家典籍。一次宪宗偶然来到内藏见纪氏对答合意,就在内藏私幸了她。纪氏从此有了身孕。 而当时已被封为贵妃的万氏,因为自己所生的儿子不满周岁而死,遂对其他宫妃生子怀忌恨之心。宫妃中凡有孕的,都想方设法让她们饮药堕胎。柏贤妃生有一子已立为太子,最终被万氏害死。纪氏怀孕自然不会被万氏放过。万氏曾指使宫婢暗中下药想使纪氏堕胎但没有成功。后来宫婢撒谎说纪氏不是怀孕是腹内长了痞积(痞块),被安置在静乐堂养病。数月之后生下孝宗皇帝。万贵妃得知后,又密令门监张敏将孝宗抱出淹死。张敏暗自吃惊:“上未有子,奈何弃之?”遂发一丝善念,假报淹死暗中抱回静乐堂,每天喂些粥糊。废后吴氏居西内,与静乐堂相邻,也时常过来照料哺养。纪氏死后,被谥为“恭恪庄僖淑妃”葬京西金山。孝宗即位后追谥为“孝穆慈慧恭恪庄僖崇天承圣皇太后”,迁葬茂陵。

孝惠后邵氏,昌化人,邵林之女小时候因家贫卖给了杭州镇守太监由此被送进皇宫。邵氏“知书,有容色”

初居外院一天晚上皓月当空、邵氏即兴吟咏她所作的《红叶诗》 、宪宗偶然从那里经过隐约听到、遂召幸册立为宸妃、进贵妃、生兴王朱佑杬及岐、雍二王。世宗入继大统后邵氏已因年老双目生翳。她听说自己的孙子当了皇帝拉世宗到自己跟前从头摸到脚非常高兴。世宗将她尊为皇太后,嘉靖元年(1522年)上尊号“寿安”,十一月十八日去世谥“孝惠康肃温仁懿顺协天佑圣皇太后”。在确定邵氏葬地时大臣们都说橡子岭(又名祥子岭,在今定陵稍北)地形高敞可以卜葬。而世宗则主张在茂陵左右附近的地方卜建山陵。经再三考虑,才于嘉靖二年二月二十五日,、葬邵氏于茂陵。

一帝三后

茂陵为什么会葬有三位皇后呢,这其中自然另有原因。第一位皇后王氏,是宪宗在位时的正宫皇后,附葬茂陵应无异议,第二位纪氏,由于是孝宗朱右樘的生母,母以子贵也应该附葬茂陵,那么第三位邵氏呢? 众所周知,宪宗皇帝的太子即孝宗只有一个儿子,因此孝宗死后,这个儿子顺理成章地继承了皇位,他就是历史上著名的明武宗朱厚照,武宗一生无子,又没有兄弟,因此武宗死后,按辈分排序,应该由孝宗的弟弟的儿子即位,这样朱厚聪就从番王一下子变成了一国之君,年号嘉靖。

上文所说的邵氏就是这位嘉靖皇帝的亲祖母,怎么样,弄清楚了吗?嘉靖皇帝即位后,不顾大臣们的反对,硬是将邵氏以皇后礼葬入了茂陵,就这样,茂陵地宫内就有了三位附葬的皇后。

神路

神路是明十三陵的第一个景点,由石牌坊,大红门,碑楼,石象生,龙凤门等组成。

石牌坊 为陵区前的第一座建筑物,建于1540年(嘉靖十九年)。牌坊结构为五楹、六柱、十一楼,全部用汉白玉雕砌,在额枋和柱石的上下,刻有龙、云图纹及麒麟、狮子等浮雕。这些图纹上原来曾饰有各色彩

漆,因年代久远,现已剥蚀净尽。整个牌坊结构恢宏,雕刻精美,反映了明代石质建筑工艺的卓越水平。 过了石牌坊,即可看到在神道左、右有两座小山。东为龙山(也叫蟒山),形如一条奔越腾挪的苍龙;西为虎山(俗称虎峪),状似 一只伏地警觉的猛虎。中国古代道教有“左青龙,右白虎”为祥瑞之兆的传 说,“龙”、“虎”分列左右,威严地守卫着十三陵的大门。

大红门 坐落于陵区的正南面,门分三洞,又名大宫门,为陵园的正门。大门两旁原各竖一通石碑,上刻"官员人等至此下马"字样。凡是前来祭陵的人,都必须从此步入陵园,以显示皇陵的无上尊严。大门两侧原设有两个角门,并连接着长达80华里的红色围墙。在蜿蜒连绵的围墙中,另设有一座小红门和十个出入口,均派有重兵驻守,是百姓不可接近的禁地。现在这些围墙都早已坍塌,有些残迹尚依稀可辨。

大红门后的大道,叫神道,也称陵道。起于石牌坊,穿过大红门,一直通向长陵,原为长陵而筑,但后来便成了全陵区的主陵道了。该道纵贯陵园南北,全长7公里,沿线设有一系列建筑物,错落有致,蔚为壮观。

碑亭 位于神道中央,是一座歇山重檐、四出翘角的高大方形亭楼,为长陵所建。亭内竖有龙首龟趺石碑一块,高6米多。上题"大明长陵神功圣德碑",碑文长达3500多字,是明仁宗朱高炽撰文,明初著名书法家程南云所书。该碑碑文作于1425年(洪熙元年),碑石却是1435年(宣德十年)才刻成的。在碑阴面还刻有清代乾隆皇帝写的《哀明陵十三韵》 。碑文详细记录了长、永、定、思诸陵的残破情况。碑东侧是清廷修明陵的花费记录。西侧是嘉庆帝论述明代灭亡的原因。 碑亭四隅立有4根白石华表,其顶部均蹲有一只异兽,名为望天孔。华表和碑亭相互映衬,显得十分庄重浑厚。 在碑亭东侧,原建有行宫,为帝后前来祀陵时的更衣处,现已无存。

石雕群 陵前放置的石雕人、兽,古称石像生(石人又称翁仲)。从碑亭北的两根六角形的石柱起,至龙凤门止的千米神道两旁,整齐地排列着24只石兽和12个石人,造型生动,雕刻精细,深为游人所喜爱。其数量之多,形体之大,雕琢之精,保存之好,是我国古代陵园中罕见的。 石兽共分6种,每种4只,均呈两立两跪状。将它们陈列于此,赋有一定含义。例如,雄狮威武,而且善战;獬豸为传说中的神兽,善辨忠奸,惯用头上的独角去顶触邪恶之人。狮子和獬豸均是象征守陵的卫士。麒麟,为传说中的"仁兽",表示吉祥之意。骆驼和大象,忠实善良,并能负重远行。骏马善于奔跑,可为坐骑。 石人分勋臣、文臣和武臣,各4尊,为皇帝生前的近身侍臣,均为拱手执笏的立像,威武而虔诚。 在皇陵中设置这种石像生,早在两千多年前的秦汉时期就有了。主要起装饰点缀作用,以象征皇帝生前的仪威,表示皇帝死后在阴间也拥有文武百官及各种牲畜可供驱使,仍可主宰一切。

棂星门 又叫龙风门。由四根石柱构成三个门洞,门柱类似华表,柱上有云板、异兽。在三个门额枋上的中央部分,还分别饰有一颗石雕火珠,因而该门又称“火焰牌坊”。龙凤门西北侧,原建有行宫,是帝后祭陵时的歇息之处。

陵墓特点

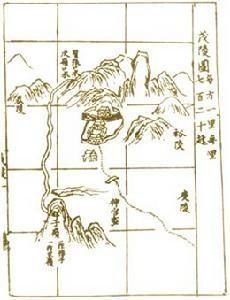

明十三陵,既是一个统一的整体,各陵又自成一个独立的单位,陵墓规格大同小异。每座陵墓分别建于一座山前。陵与陵之间少至半公里,多至八公里。除思陵偏在西南一隅外,其余均成扇面形分列于长陵左右(见图)。在中国传统风水学说的指导下,十三陵从选址到规划设计,都十分注重陵寝建筑与大自然山川、水流和植被的和谐统一,追求形同"天造地设"的完美境界,用以体现“天人合一”的哲学观点。明十三陵作为中国古代帝陵的杰出代表,展示了中国传统文化的丰富内涵。

明十三陵,既是一个统一的整体,各陵又自成一个独立的单位,陵墓规格大同小异。每座陵墓分别建于一座山前。陵与陵之间少至半公里,多至八公里。除思陵偏在西南一隅外,其余均成扇面形分列于长陵左右(见图)。在中国传统风水学说的指导下,十三陵从选址到规划设计,都十分注重陵寝建筑与大自然山川、水流和植被的和谐统一,追求形同"天造地设"的完美境界,用以体现“天人合一”的哲学观点。明十三陵作为中国古代帝陵的杰出代表,展示了中国传统文化的丰富内涵。

这种依山建陵的布局也曾受到外国专家的赞赏,如英国著名史家李约瑟说:皇陵在中国建筑形制上是一个重大的成就它整个图案的内容也许就是整个建筑部分与风景艺术相结合的最伟大的例子。他评价十三陵是“最大的杰作”。他的体验是“在门楼上可以欣赏到整个山谷的景色,在有机的平面上沉思其庄严的景象,其间所有的建筑,都和风景融汇在一起,一种人民的智慧由建筑师和建筑者的技巧很好地表达出来。”英国城市规划家爱德蒙 培根也高度评价了明十三陵的艺术成就,他认为“建筑上最宏伟的关于‘动’的例子就是明代皇帝的陵墓。”他指出:依山而建的陵墓建筑群的布局“它们的气势是多么壮丽,整个山谷之内的体积都利用来作为纪念死去的君王。”他们形象生动地描绘了明陵建筑与自然景观的有机结合。

2003年明十三陵被列入《世界遗产目录》 。世界遗产委员会评价:明清皇家陵寝依照风水理论,精心选址,将数量众多的建筑物巧妙地安置于地下。它是人类改变自然的产物,体现了传统的建筑和装饰思想,阐释了封建中国持续五百余年的世界观与权力观。

求购

求购