- 沈丘县

沈丘县

建制沿革

沈丘县沈丘秦朝置项县、东魏改秣陵县、隋改项城县、明置沈丘县。沈丘是以周朝的沈国为名的,沈丘意为沈国废墟。沈丘县原为颍州(今安徽阜阳市)辖县,县治在河南省周口市,明初撤并入颍州州治,沈丘县取消。

沈丘县沈丘秦朝置项县、东魏改秣陵县、隋改项城县、明置沈丘县。沈丘是以周朝的沈国为名的,沈丘意为沈国废墟。沈丘县原为颍州(今安徽阜阳市)辖县,县治在河南省周口市,明初撤并入颍州州治,沈丘县取消。

弘治十一年(1498,此据清·道光《阜阳县志》及明·嘉靖《沈丘县志》,顾祖禹《读史方舆纪要》、《明史·地理志》误为弘治十年,其他工具书多沿此误),在今河南沈丘老城重建沈丘县,割陈州、项城和颍州地属之,其中陈州十三里(里为县以下行政建制,项城二里,另有外来人户三里,合计二十三里。与沈丘县的22个乡镇、办事处基本相同。

1950年县政府由今老城镇迁至今槐店回族镇。[8]

行政区划

区划概况

截至2021年,沈丘县下辖2个办事处、15个镇、5个乡。[9]

区划详情

2个办事处:东城办事处、北城办事处。

15个镇:槐店回族镇、刘庄店镇、留福集镇、老城镇、赵德营镇、付井镇、纸店镇、新安集镇、白集镇、刘湾镇、莲池镇、洪山镇、北杨集镇、邢庄镇、周营镇。

5个乡:石槽集乡、范营乡、李老庄乡、冯营乡、卞路口乡。[9]

沈丘县图册(15)

沈丘县图册(15)

自然环境

沈丘县(5)

沈丘县(5)

沈丘县地势西北部较高,海拔42米,东南部稍低,海拔36米。因河流冲刷,坑塘较多。河流7条,全长149公里。主要有河流有颍河、蔡河、泉河、汾河等。沈丘县属于暖温带大陆性季风气候,年平均气温14.5℃,年平均降水量700毫米左右,全年无霜期200天左右。

自然资源

沈丘县农副农品资源丰富。盛产小麦、玉米、大豆、棉花、芝麻、瓜果等。特色农业、畜牧业、养殖业已具规模,是国家确定的粮食生产基地、生猪外贸出口基地、槐山羊板皮出口基地、黄牛生产基地和揪楝树生产基地。沈丘县粮食作物以小麦、玉米、大豆为主;经济作物有棉花、烟叶、油菜籽、花生、芝麻、黄红麻;森林覆盖率21.4%;主要树种有泡桐、杨树、槐树、柳树、榆树等;土特产有熏羊肉、山羊板皮等。

人口

根据第七次全国人口普查结果,截至2020年11月1日零时,沈丘县常住人口956631人。

政治

| 职务 | 姓名 |

|---|---|

| 县长 |

余长坤[10] |

| 副县长 | 张锐、李涛、张艳秋、严坤、何洪涛[10] |

经济

| 职务 | 姓名 |

|---|---|

| 县长 |

余长坤[10] |

| 副县长 | 张锐、李涛、张艳秋、严坤、何洪涛[10] |

经济概况

工业发展

沈丘县(2)2018年8月1日,河南省召开省政府常务会议,会议批准沈丘县退出贫困县。[11]

沈丘县(2)2018年8月1日,河南省召开省政府常务会议,会议批准沈丘县退出贫困县。[11]

2019年,500万元以上固定资产投资增长9.5%,总量居全市第一位;社会消费品零售总额增长11.5%,居全市第三位;一般公共财政预算收入达到15.4亿元,增长8.6%,总量居全市第二位;农村居民人均可支配收入达到11999元,增长9.9%,增速居全市第一位;城镇居民人均可支配收入达到27950元,增长7.9%,增速居全市第二位。[12]农村居民人均可支配收入达到11999元,增长9.9%;城镇居民人均可支配收入达到27950元,增长7.9%。[13]

2019年,沈丘县地区生产总值完成332亿元,增长7.6%;500万元以上固定资产投资增长9.5%,总量居全市第一位;社会消费品零售总额增长11.5%,居全市第三位;一般公共财政预算收入达到15.4亿元,增长8.6%,总量居全市第二位;农村居民人均可支配收入达到11999元,增长9.9%,增速居全市第一位;城镇居民人均可支配收入达到27950元,增长7.9%,增速居全市第二位。[12]

2020年,沈丘县生产总值增长1.8%,规模以上工业增加值增长3.6%,固定资产投资增长0.7%,社会消费品零售总额下降2.6%,一般公共预算收入增长2.38%,城乡居民人均可支配收入增长4.6%,城镇化率达到40.81%,三大攻坚战取得决定性成效,全面建成小康社会。[4]

农业产业

沈丘县沈丘初步形成了以电力、电子、机械、化工、轻纺、食品、建材、皮革为支柱的工业格局。

沈丘县沈丘初步形成了以电力、电子、机械、化工、轻纺、食品、建材、皮革为支柱的工业格局。

截至2012年9月底,全县民营工业企业达到588家,比2011年底的69家净增17家。

2019年,全县规模以上工业增加值增长8.6%,工业用电量增长13.4%,均居全市第三位;工业增值税增长58.4%,居全市第二位。产业集聚区完成税收5.1亿元,被评为全省农民工返乡创业示范园区。[12]

产业集群

沈丘县沈丘县农副农品资源丰富。盛产小麦、玉米、大豆、棉花、芝麻、瓜果等。特色农业、畜牧业、养殖业已具规模,是国家确定的粮食生产基地、生猪外贸出口基地、槐山羊板皮出口基地、黄牛生产基地和揪楝树生产基地。沈丘县粮食作物以小麦、玉米、大豆为主;经济作物有棉花、烟叶、油菜籽、花生、芝麻、黄红麻;森林覆盖率21.4%;主要树种有泡桐、杨树、槐树、柳树、榆树等。

沈丘县沈丘县农副农品资源丰富。盛产小麦、玉米、大豆、棉花、芝麻、瓜果等。特色农业、畜牧业、养殖业已具规模,是国家确定的粮食生产基地、生猪外贸出口基地、槐山羊板皮出口基地、黄牛生产基地和揪楝树生产基地。沈丘县粮食作物以小麦、玉米、大豆为主;经济作物有棉花、烟叶、油菜籽、花生、芝麻、黄红麻;森林覆盖率21.4%;主要树种有泡桐、杨树、槐树、柳树、榆树等。

2007年至2008年,沈丘全县小麦平均单产连续2年超千斤,是黄河以南第一个小麦亩产超千斤的县,被国家农业部和省政府授予“粮食生产先进县”称号。同时,该县还注重引导培育农民积极建立互助合作组织,互利合作,共赢市场。全县农民专业合作社已注册83家,涉及畜禽养殖、蔬菜种植、林果栽培、订单粮食、中药材种植等多个门类,社员入股资金8316万元,入社农户3468户,带动非成员农户12万多户。

2019年,建成高标准农田57万亩,粮食生产保持稳定。持续开展农田水利基本建设,荣获全省红旗渠精神竞赛活动先进单位。“四优四化”快速发展,畜牧业产值达到30.6亿元。农业耕种收综合机械化水平达到85%以上。农村土地“三权分置”制度改革、农村集体产权制度改革深入推进,农村承包地确权登记颁证任务基本完成。[12]

文化

沈丘槐店镇历史上就是中原重要的商品集散地。改革开放以来,国有、集体、个体商业发展迅速,已形成以批发市场为龙头,以专业市场为骨干,以集贸市场为补充的商品流通格局。投资5000万元新建的颍河商贸城,占地面积5.8万平方米,集商贸、饮食、娱乐为一体。可容纳1600个工商户投资经营,形成一个设施齐全,辐射范围较广的市场。

旅游

老城顾家馍引

2009年,沈丘县城关镇因顾家馍面塑工艺被文化部评为“中国民间艺术之乡”。09年“沈丘顾家馍”正式被确定推荐为国家级非物质文化遗产。

沈丘文狮子引

在豫东沙颍河畔的沈丘县槐店回族镇,流传着一种风格迥异的民间舞狮形式,这就是闻名遐迩的沈丘“文狮子”。

槐店回族舞“文狮子”始于元代,是一位被蒙古军征军到中原的波斯人海鼻耳编创并流传至今的。

南宋绍定4年,蒙古国组织大军攻打金国,并强征一批波斯人及中亚人加入蒙军,海鼻耳就是这次被蒙古人征军到中原的。平金后,海鼻耳就留在距鲷阳城以北30公里的项城(今沈丘县槐店回族镇)传教,当地人多皈依回教(伊斯兰教)成为回民。海鼻耳为感化元朝统治阶级减少暴政,多施仁政,结合当地居民在春节、元宵节期间舞龙灯的习俗,创编了一套“文狮子”舞。狮喻元朝统治者,表达了人民对当权者的一种希冀,同时,也表达了中原人民对连年战乱的厌倦,以及对和平安宁生活的渴望。

如今“文狮子”已成为槐店回族群众喜闻乐见的一种民间艺术,每逢节日庆典都要巡街演出,有“颍岸人如海,舞狮击鼓忙。楼前波涌月,华灯耀沈城”的壮观场面。槐店回族镇的东关、马楼、海楼等村街坊还成立了“回民公义文狮会社”。社中有舞狮手、耍火球手、领绣球手、鼓手、锣钹镲手等。会社每3年都要公推一位德高望重的社首负责组织和协调演出活动,并对“文狮子”艺术进行挖掘整理,在继承传统的基础上进行再创作,如新改编的“三狮闹春”、“狮子望月”等情节,突出了趣味性和欢快气氛。

沈丘回民“文狮子”至今已流传了700多年,有其独特的地域文化和民族风格。从沈丘回民“文狮子”的渊源中,可窥探到中亚文化在中原地区的发展演绎,以及中原传统文化对回族文化的渗入与融合,继而使其成为一朵独具中原回族特色的民间艺术奇葩。

沈丘清三彩

沈丘剔花彩陶—清三彩

沈丘县沈丘清三彩,又称沈丘剔花彩陶,始于隋唐,兴于明清,民国衰落,属于当地汉族民间美术的一种。秉承唐三彩遗风,又吸收了剪纸、木版年画的艺术风格,在制陶技艺中自成流派,同时具有很强的实用性。烧造于沈丘县石槽乡龚寨行政村。还有十几位工匠,保留了这种传统的工艺。

沈丘县沈丘清三彩,又称沈丘剔花彩陶,始于隋唐,兴于明清,民国衰落,属于当地汉族民间美术的一种。秉承唐三彩遗风,又吸收了剪纸、木版年画的艺术风格,在制陶技艺中自成流派,同时具有很强的实用性。烧造于沈丘县石槽乡龚寨行政村。还有十几位工匠,保留了这种传统的工艺。

沈丘大地历史悠久,文化底蕴丰厚,孕育出无数民间艺术之花,在这些争奇斗妍的民间艺术花丛中,有一朵最引人注目的奇葩,它就是起源于沈丘县槐店镇大胡同(今五福街)的原生态民间舞蹈——扑蝶舞。经过几代传承人的不断发掘、整理和编排,随着时代的发展,它被赋予了新的内容,增添了新时代的内涵,演变成“花香舞蝶”,更为广大人民群众所喜爱。扑蝶舞以一对恋爱男女为剧情元素,男女主人公冲破封建社会的层层阻力而最终结合,表达的是一种抗争精神。扑蝶舞将舞蹈、戏曲、走步和表演等项目完美地揉合在一起,形成了其独特的艺术魅力,扑蝶舞最早由湖北的蝶舞引进而来,每年出现在规模盛大的春节、元宵节及重大的民间活动中。扑蝶舞作为一种民间舞蹈艺术形式,在全国只有沈丘县槐店镇遗存,是一种稀缺的原生态舞蹈,多次获得国家和地方文艺大奖。

两仪拳

两仪拳名称起源于《周易》。《系辞》曰:“是故易有太极,是生两仪”。据传宇宙混沌过后,天地如卵,清轻上浮为天,黄重下沉为地,两仪是指阴阳结合,五行生克,宇宙变化,天地暨分,随生万物。

华夏的先民们在历史的长河中,逐渐学习天地自然。历代弟子们集武术、中医、经络、针灸、气功之精华,创立了以武术技击、气功养生、中医诊疗为一体的两仪拳。

两仪拳属内家拳术,崇尚高尚武德,历代宗师授徒非常谨慎,从不轻意外传,所以此拳在世间流传很少,精通此拳的更是为数更少。

沈丘方言

沈丘方言不仅跟普通话在音调方面有区别,喉咙发音部位也不一样,而且有的词语读音也略有差别;更重要的是用河南话、就是在学说普通话初期很长一段时间一句别说河南话、沈丘话,甚至别想,尽量融入普通话的文化氛围,当然,这并不是说放弃家乡文化;即便如此,那种潜移默化、已经深深扎根在心里的文化也会不住影响自己,这种潜意识与意识的矛盾,各位根据自身情况慢慢调和。当你在一个地区说惯了普通话,融合进去了,就会感觉突然冒出一句家乡话(包括自己)与刚开始来这个地区的时候自己说家乡话的感受大有不同。这种不同,以及这种感受会在你对方言以及文化的不断认识中不断变化。

1、管乎(hù)--- (就是管用,可以用的意思)

2、卸哇啥 ---(拼音拼成xie wa,意思是指大声嚷嚷什么)

3、夜儿个 ---(意思是指昨天)

4、呆发---(感觉舒服的意思)

5、妹有/木有 --(没有的意思)

6、你这人咋嫩乍啊 ---(就是你这个人特别老土,不洋气的意思)

7、啥家什(shi)(啥家伙) ---(意思是指什么东西啊,有点不屑一顾的口气)

8、天歇了,歇了,来个窃---(歇拼成xie是指天黑了。"窃"拼成qie是指客人。意思是天黑了黑了来了一个客人)

9、" 燕面乎儿" (别乌子)--蝙蝠 (临泉话念作“夜鳖虎子”)

10、"今儿个儿" --今天

11、"爬扎"-- 蝉的幼虫

12、"将将过去"-- 刚刚过去

13、"爬扎皮儿" --蝉衣、蝉蜕

14、"落黑儿" “黑”读作"xier "--就是天刚黑的时候

15、"长虫"/“蛐蟮”--蛇/蚯蚓

16、"扁嘴子"-- 鸭子

17、"麻嘎子" --喜鹊 临泉读作“麻喳子”

18、"五月当午" --农历五月初五(端午节)

19、"十来一儿" --农历十月初一

20、"黑老"-- 晚上了

21、"花大姐"-- 椿皮蜡蝉,也有一说是七星瓢虫

22、"大茄个" --"茄"拼音读作,"qier" 意思是大前天

23、"成天天"-- 一天一天,含贬义

24、"成年年" -- 一年一年 ,含贬义

25、"年头儿里" --去年年底前的一段时间

26、"麦罢" --麦收后

27、"肉"-- 行动迟缓

28、"滴点儿"-- 开始下零星小雨

29、"喷" --吹牛

30、"真铁"(tié)--真有本事. 铁(tié)在今阜阳到河南方言中,是一个非常独特的词,普通话里没有,不必说,汉语拼音方案里也没有这个音。tié在方言中的含义非常广泛:厉害、过劲、了不起、超人等等,都可以用tié来表示、表达。

31、喝匪--喝水

下面将着重表述方言中语音的变化规律,以下所述词语语音,乡下用之居多,老人用之居多,许多都以慢慢被埋没,当然不仅包括语音,许多方言词语也慢慢地用的少了,继而慢慢的淡忘了,然后就慢慢的消失了。

sh演化为f:如“水”读作“匪”,“刷”读“fa”,“说”读“fo”,“梳”读“fo”,“书”读“fu”等等;

c演化为q:如:“醋”读作“qu”,“错”读作“quo”,“葱”读作“qong”等等;

s演化为x:如“酸”读作“xuan”,“送”读“song”,“孙”读作“xun”,本人记得有个比较幽默的词“孙猴儿”,呵呵。

还有其他一些演变规律,当然这些规律也只是适用于一部分词的读音演化,并不代表全部,如“上”虽前面sh牵头,但读音并不变,“仓库”虽c牵头,但读音不变。但沈丘方言中声母与韵母的关系问题,这里不作考察;

还有一些变音,在此罗列数个,用以回味:“脚”读“juo”“弄”读neng;“用”读rong,“龙”读liong,本来没有这个读音,但方言就这样读,呵呵一切从实际出发了就。

如此,等等;

还有一些有意思的细节,比如作后缀的“啦”读“赖”,“吗”以“麦”“毛”代,在说普通话时这些语气词、疑问词、偶尔也包括代词,毫无疑问是很有“杀伤力”的,因为数这些词用的多,所以数这些词最难招架,不一定什么时候脑子一卡壳就脱口而出,也罢,也罢,这才是对家乡感情深嘛!!呵呵哈。伸个懒腰,哎,打恁些老毛,么功劳哎有苦劳类,咋逗么人。

当地特产

槐店回族镇:槐山羊板皮、小磨香油、牛肉干、清真糕点、马五牛肉、王兰烧鸡、马四果品。

纸店镇:维利达面粉、纸店锅盔、淮山药、纸东豆腐、赵腰庄鸡心白菜、香葱。

赵德营镇:硬面馍(袁世凯时代贡品)、小磨香油。

付井镇:金丝猴糖果,九里莫言黑黑小麦面粉、挂面、黑芝麻香油、吴营豆腐。

留福镇韩庙村:纯手工红薯粉皮,历史悠久。

刘庄店镇李楼村:麦芽糖,有数百年历史。

新安集镇三大夫营村:祖传接骨膏药。

老城镇:“兆丰”酒为乾隆御笔,“兆丰”酒,“顾家馍”均为清代贡品。

刘庄店镇:槐山羊板皮。

卞路口乡:“龙井贡酒”。

莲池乡:肉盒子,为沈丘一绝,在整个沈丘都小有名气!

李老庄乡:月饼、果品。

周营乡:老韩烩面。

河南炸馓子、炸麻叶、炸麻花、炸丸子都是河南小吃一绝!

著名人物

古寺景点

中国伊斯兰教古寺。原名“至元寺”、“老寺”。坐落在河南省沈丘县槐店镇东关。据《沈丘县志》载:该寺始建于元世祖至元十年(1273),由元初西征时来华的波斯人阿力所建。明嘉靖三年(1524)重修,后因西北回民迁居该县而加以扩建。明崇祯年间遭兵燹。清顺治以后,山西洪洞籍马辉及子孙又陆续重建,于清康熙四十二年(1703)完工。该寺坐西面东,呈长方形。占地面积9072平方米,建筑面积为3000平方米。属中国殿宇式古典建筑。主要建筑分正门、过殿、礼拜殿、望月楼,排列于一条中轴线上;女殿、讲经堂、阿訇住房、沐浴室对称分布两侧。寺北院有园林1处。南北讲经堂各悬“德步桑林”、“功补造化”匾,为清光绪二年(1876)伊玛目杜宽所题。主体建筑礼拜殿由卷棚、殿厅、套房、耳房、望月楼浑然构成,建筑面积达900平方米。殿厅内有12根红漆顶柱,下铺地毯,可容纳1000多人礼拜。大殿中央悬挂阿、汉两种文字匮两块。中文匾书“道遵独一”,为清廷侍卫马廷襄所赠,阿文匾书有库法体“泰斯米叶”。殿前左右明柱上刻有清康熙年间著名书法家李润科亲书对联1幅。上联:“狱海火烈要是欲火占捻”;下联:“考赛(即《古兰经》所指天堂中河流名)水甜究从德水发源”。礼拜殿正门上悬匾“事有真宰”。由大殿北口旋梯可登望月楼,楼高3层,顶层为宣礼阁,楼顶翘角飞檐,雄伟壮观。据寺存古碑记载,该寺为豫东始建第一座,其建筑格局独树一帜,吻兽装饰和雕刻图案精美。

1966年在“文化大革命”中,该寺部份建筑被毁,寺内所藏珍贵手抄本伊斯兰经典、13通石碑亦遭毁坏。1980年主体建筑得到修复。

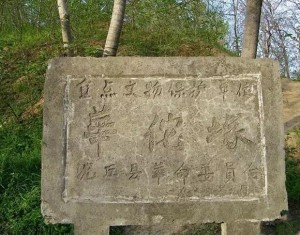

华佗冢

华佗冢槐店镇的西南角,沙颍河南岸,有一个像小山包一样的大土堆,当地人称华骨冢,又叫华佗冢。相传东汉末年名医华佗就安葬在这里。1979年1月,当时的沈丘县革命委员会把该冢定为重点文物保护单位。2003年,沈丘县人民政府把冢前的道路更名为华佗路。冢南一华里处有个村庄叫华佗寺,因村内有座华佗寺庙而得名。

华佗冢槐店镇的西南角,沙颍河南岸,有一个像小山包一样的大土堆,当地人称华骨冢,又叫华佗冢。相传东汉末年名医华佗就安葬在这里。1979年1月,当时的沈丘县革命委员会把该冢定为重点文物保护单位。2003年,沈丘县人民政府把冢前的道路更名为华佗路。冢南一华里处有个村庄叫华佗寺,因村内有座华佗寺庙而得名。

东汉帝(公元147—公元167年)年间,项县(即项城县)一带瘟疫流行。正巧华佗带领樊阿、吴普几个徒弟,游乡行医经过这里。他们来到东小楼村、西小楼村时,正是这两个村的瘟疫流行得最厉害的时候。华佗和几个徒弟商量,一定要急救这两个村的病人。东小楼是个穷村,大部分患病人家无钱买药。华佗和他的徒弟们就用土方,挨家挨户给病人熬药治病。华佗真是“妙手回春、药到病除”,很快东小楼的瘟疫就被他们治下去了。与时同时,西小楼有几户有钱人家,开始不相信华佗他们的土方能治病,请来了巫婆、神汉焚纸烧香送瘟神。十几天过去了,西小楼的瘟疫不但没有送走,反而愈演愈烈。西小楼的人眼见东小楼的病人,服了华佗的药治好了病,再也不相信巫婆、神汉那一套了,也把华佗请到他们村上。经过几天几夜抢救,西小楼的瘟疫也被华佗他们师徒给治下去了。人们都称华佗是“神医”,临走时,送了一程又一程,依依不舍。

华佗到了吴国,治好了吴将朱治的金疮,又转到蜀国为关羽刮骨疗毒,于是神医华佗的名声很快传遍大江南北。后来传到丞相曹操那里,曹操差人把华佗请到许都为其医治“头痛”,并想把他长期留在自己的身边。华佗是从民间成长起来的医生,一生以解除穷苦百姓的病痛为己任,他怎能长期留在曹丞相身边呢?他假说家里来了信,妻子有病需要他赶回去治疗,曹丞相只好应允了。谁知华佗一去,再也不回许都了,仍然走村串户行医,为穷苦人治病。曹操打听到华佗的消息后,非常生气,就派人把他抓了回来,命华佗继续给他根治头风。华佗诊断后说:“丞相的头风已入内很深了,需要劈开头颅,取出风液,方可根除。”曹操一听,疑心顿生,认为华佗有害他之心,就把华佗长期囚禁监中,折磨至死。

华佗的徒弟们得知消息后,便从四面八方聚集到许都,买通狱吏,收殓了师父的遗体,共同商量归藏师父于何地。樊阿说:“若将师父归藏谯郡故里,官府必然追查,众位倾刻就要大祸临头,不如归藏我家——彭城”。吴普说:“如将师父归藏你家,若被官府查出,你全家性命也是难保阿?”樊阿说:“师父生前待我如子,就是受株连我也心甘情愿”。最后决定把华佗灵柩运往樊阿老家彭城。

一行人跟着华佗的灵车,日夜兼程向彭城进发。一天,灵车行到项县(当时项县治所在槐店,即今沈丘槐店镇)。正遇上霪雨天气,大雨滂沱,数日不止,灵车无法继续前行,只得暂停。消息传到东小楼、西小楼,过去曾被华佗救过命的人,听说华佗的灵车停在这里,就一传十,十传百,很快成群结队的人来向樊阿要求,把华佗安藏在这里。樊阿、吴普等徒弟开始不从,后来想想,天气不知什么时候放晴,气温又高,路程尚远,又不能放停不藏,于是就答应了。大家动手把一代神医华佗埋藏在沙颍河南岸的一块高地上。下葬那里,十里八村的男男女女,都披麻带孝给神医华佗送葬,哭声传播十里开外。封土时,有的用筐抬,有的用衣包,有的用盆端,三天三夜就堆起一座大坟冢。人们称它为“华佗冢”。后人在坟冢南为华佗建庙,名叫佗庙。不知何时,华佗庙演变成华佗寺。后来庙宇所在村庄也以华佗寺命名了。

小顶寺

位于槐店镇西杨营沙颍河北岸。小顶寺供奉人祖爷、女娲娘娘。解放前殿宇林立,香火旺盛,每年春天,二月二至三月三庙会,方圆数县的善男信女前来拜神求福。解放后,庙宇被拆毁,九十年代后陆续复建。

自明弘治十年(公元1497年)到建国后的1950年10月老城镇一直是沈丘县治所所在地,城南紧靠东西流向的泉河,当时河宽水深,各种货物可上通漯河,下达临泉、颍州(现阜阳市),经颍上至正阳入淮河,当时是一条繁盛的“黄金水道”。但城南无桥,南北两岸大量人员来往,货物运送,全靠船渡,因水大、人多、货物超载或遇急风恶浪,每年都有事故发生。

1973年、1981年沈丘县人民政府两次拨款4.1万元,维修九孔桥。因九孔桥是周口至临泉的主要交通干道,经常有几十吨的大货车在桥上行驶,常年承受着交通重载,所以到1998年南桥头西侧倒塌了十几米,致使车辆无法行走。1999年,沈丘县人大代表、老城东升布鞋厂厂长郭传兴个人出资5万元,南关行政村支部书记张连营负责施工补修,把桥加长4米,全桥长达99米,19天后竣工。现桥体基本完好,车辆行人称便。

黄庙古桥是横跨沈丘、项城两县交界泥河上的一座古桥,建于清朝末年,距今已204年。古桥系砖、石结构,古朴典雅,历经二百多年无破损。桥身两侧栏杆上分别雕有6座石猴塑像,做工精细,栩栩如生,属于清代石雕精品。

20世纪80年代,由于利益驱使,不示分子曾偷盗桥上石猴,后在政府及文物部门的大力保护下,使古桥又恢复了原样。且兴建中的三城(项城、沈丘、安徽省临泉)省道大桥紧靠古桥,待新大桥竣工后,车来人往就可从新桥上行走,古桥没有了负荷,作为古建筑会得到更好的保护。黄庙古桥是省级重点文物保护单位。

荣誉

周兴嗣

周兴嗣周兴嗣(公元469—521年),字思纂,南朝陈郡项(今河南省沈丘县槐店镇西赵古台村)人。沈丘自秦至隋一直称项县。南朝时,项县治所在今槐店镇西郊赵古台。当时槐店称槐坊店,赵古台称赵台,“古”字为后人所加。

周兴嗣周兴嗣(公元469—521年),字思纂,南朝陈郡项(今河南省沈丘县槐店镇西赵古台村)人。沈丘自秦至隋一直称项县。南朝时,项县治所在今槐店镇西郊赵古台。当时槐店称槐坊店,赵古台称赵台,“古”字为后人所加。

周兴嗣出身世家,是西汉太子太傅周堪的后代。他的曾祖父周凝曾任晋西府参军、宜都太守等职。周兴嗣祖居赵台,西晋“永嘉之乱”后,迁移到江南姑熟(今安徽当涂市)。笔者认为,应该是南朝宋时公元五世纪80年代初,周兴嗣十多岁时。也就是说,周兴嗣生在赵台,并在赵台度过了少年时期。周兴嗣虽然在十多岁时离开了赵台,但他对家乡赵台还是很有感情的。在他流传下来的诗中,曾提到赵台。例如《答吴均诗》开头两句:“明灯照暗室,边韶对赵台。”边,边境,边塞。韶,舜乐名,这里是指诗歌。周兴嗣从十三岁开始离开家乡赵台,只身到齐的京师建康(今南京)游学十余载。在此期间,他博览群书,通晓古今,常与江南名士唱和,以其文采飞扬,“才学迈进”而名重一时。

隆昌年

隆昌年(494年),周兴嗣受齐侍中吴兴太守推荐任桂阳郡丞。502年,萧衍代齐建梁,聘用周兴嗣任“安成王国”侍郎,后升为员外散骑侍郎。梁天监九年(510年),任新安郡丞。任满后,重任员外散骑侍郎,协助编撰国史。十二年(512年),升任给事中,继续为皇帝撰写文稿。当年,梁武帝为教育子辈,令殷铁石在王羲之书写的碑文中,拓下不重复的一千个字,供皇子们学书用。但由于字字孤立,互不联属,不好记忆,他就召周兴嗣嘱道:“聊有才思,为我韵之。”周兴嗣苦思冥想了一个夜晚,就编好进呈武帝。这便是传至今日的《千字文》。全文以儒学理论为纲、穿插诸多常识,用四字韵语写出,很适于儿童诵读,后来就成了中国教育史上最早、最成功的启蒙教材。宋明以后直至清末,《千字文》与《三字经》、《百家姓》一起,构成了我国人民最基础的“三、百、千”启蒙读物。旧有打油诗云:“学童三五并排坐,天地玄黄喊一年”,此之谓也!不仅汉族用作儿童启蒙教材,一些兄弟民族也使用,甚至传到了日本。

同时,《千字文》在中国文化史上也有独特地位,是历代各流派书法家进行书法创作的重要载体。隋唐以后,凡著名书法家均有不同书体的《千字文》作品传世。

窦画村名书成,沈丘县槐店镇人,清道光年间拔贡,人称“窦拔贡”。善诗文,喜收藏,好交游。有诗集传世。当时名士有"项城三杰”,即窦画村、王丹君、高老勉;民谚曰:“老勉不如丹君,丹君不如画村”,名震其时、甚有影响。

窦画村去世后,学生立碑以为纪念,并由此扩建为窦氏祠堂(解放后因城建拆除)。

项城袁家

项城袁家与沈丘窦家世交。袁保恒赠与名士窦画村对联,上联:园中草木春无数,下联:笔下波澜老欲平。落款:画村老伯大人属正,筱坞侄袁保恒。

袁保恒(1827——1878),字小午,号筱坞。项城(今河南省项城县)人。道光三十年(公元1850)进士。改庶吉士,授翰林院编修,官至刑部侍郎。卒谥文成。筱坞少随父甲三治军,谙练武事,曾先后佐李鸿章,左宗棠军幕二十余年。诗不多作,往往于俊伟之中见悱恻之情。为袁世凯叔父。

李鸣钟

李鸣钟(1887--1949)字晓东,出生于河南省沈丘县。是西北军著名将领,为冯玉祥将军的“五虎上将”之一、前期两大主要助手之一,是民国史上的重要人物。李鸣钟与冯玉祥在第一混成协时就相识,虽未参加武学研究会,但也是热心反清分子,与冯、张、韩复榘一道参加滦州起义并因此被解职。1913年,冯玉祥任左路备补军团长,李鸣钟在他部下任连长,深受器重。冯玉祥升旅长后,为了培养干部,成立了一个模范连,任命李鸣钟为模范排长,石友三、冯治安、吉鸿昌等都是模范连士兵。随着冯玉祥的步步高升,李鸣钟也水涨船高,从16混成旅一团三营长、三团长、一团长、21旅旅长、第八混成旅旅长直至升为国民一军6师长,和张之江一样成为冯的左膀右臂。北京政变后,李鸣钟升为绥远都统兼国民军西路总指挥,授陆军上将衔。在任期间,修路种树,创办五族学院、包头二中、职业学校、女子师范、全区图书馆、古物陈列室、通俗讲演所、平民学校等;建平民医院、老幼救济院、妓女济良所。1926年任京师警察总监。1926年6月冯玉祥特派全权代表赴广东与蒋介石谭延闿接洽,筹备北伐。1927年参加北伐战争,8月被任命为国民政府军委会委员、常务委员。1928年任郑州市长,第二集团军总指挥。中原大战后,西北军解体,李鸣钟被南京军委任命为鄂豫皖边区绥靖督办公署督办。1931年吉鸿昌下野,李鸣钟又兼任22路军总指挥和30师师长,是年底辞职。后任军事参议院参议。1933年李鸣钟受聘为29军高等军事顾问。1937年卢沟桥事变发生时李鸣钟任冀察政务委员会高等顾问随军抗战。1938年9月,被孙连仲聘为第二集团军高等顾问,1939年1月任第一战区高等顾问,9月任河南省政府委员兼赈济委员会主任。1945年年底任黄河花园口堵口工程委员会副主任。1948年任监察院监察委员。1949年6月29日因病逝世。1986年3月13日,经中共中央统战部专件批复后将李鸣钟定为爱国民主人士。

方中铎

方中铎(1912-1986)年,沈丘莲池人,幼年读私塾,12岁时随在冯玉祥部任职的父亲到陕西,在西北军军官子弟学校读书,其间读了不少革命书籍。后入伍,在国x党29军任文书。1936年加入中国共丅产党,利用父亲的关系秘密从事兵运工作,向党组织提供情报。

国共两党建成统一战线后,1937年调入山西八路军办事处,任学兵队中队长,受彭雪枫领导,在工作中与彭雪枫建立了深厚友谊。1938年初,方中铎从山西临汾带32名学兵大队学员,随彭雪枫到河南省委所在地确山县的竹沟,在那里成丅立了河南省军事教导大队,方中铎任大队长。5月,因其系豫东人,军事部长彭雪枫命他到豫东各县了解情况,为建立敌后根据地收集情报。方中铎机智勇敢,与各方面人物接触,摸清了各方面情况,完成了上级交给的各项任务,5月底回竹沟向省委汇报。彭雪枫、张震根据方中铎的汇报,决定组织先遣大队,由肖望东率领到豫东发展武装,准备在敌后建根据地,并于7月出发。1938年9月30日,河南省委成丅立东进游击支队,彭雪枫任司令员兼政委,张震任参谋长,方中铎任民丅运科长。10月,游击支队到西华,与吴芝圃、肖望东、胡晓初领导的西华抗丅日武装在杜岗会师。而后,方中铎随彭雪枫率军东进,到鹿邑县建立抗丅日根据地。在路过淮阳途中,方中铎参加指挥了击败日军的豆楼战斗。

1939年春,方中铎赴郑州面见国x党第三集团军司令孙桐萱,到洛阳面见第一战区司令长官卫立煌,以新四军军部代表身份,要求国x党上层军政人员以民族利益为重,对两党军队一视同仁,共赴国难。经力争,卫立煌批准拨给经费和子弹。1939年3月,成丅立中丅共豫皖边区工作委员会,隶属于中原局,不久改为省委,6月,省委撤销。当时,张爱萍任书记,吴芝圃任副书记,孔石泉任组织部长,刘作孚任副部长,方中铎任宣传部长。

杜岗会师后,方中铎任新四军第6支队团政委,抗大四分校教育长,新四军第4师保卫部部长,华东野战军师政治部主任、政委,第十兵团军政治部主任等职。参加了孟良固、淮海、渡江、上丅海等战役。建国后,历任华东军区空军政治部主任、上丅海警备区副政委、江苏生产建设兵团副政委等职。1961年晋升为少将军衔。

方中铎为民族独立和全国的解放做出了很大的贡献,曾荣获共和国二级独立自由勋章,一级解放勋章。1986年2月病逝于上海。

词条图册

曾被评为全国粮食生产先进县、全国绿化模范县、全国科技进步先进县、全国法治县创建活动先进单位、中国食品工业强县、国家高水平体育后备人才基地、全国关心支持国防建设先进单位、全省对外开放先进县、全省先进产业集聚区、全省文明县城、全省双拥模范县、全省信访工作优秀县、全省促进全民创业先进县。[14]

2018年6月5日,沈丘县被全国普法办公室表彰为第四批“全国法治县(市、区)创建活动先进单位”。[15]

2018年8月17日,国务院扶贫办贫困县脱贫摘帽新闻发布会公布了2017年第一批达到脱贫摘帽条件的40个贫困县,沈丘县在列。[16]

2019年12月31日,入选全国农村创新创业典型县。[17]

2021年5月27日,国家体育总局办公厅公布首批全国县域足球典型,沈丘县在列。[18]

2021年7月15日,入选水利部第四批节水型社会建设达标县(区)名单。[19]

2021年11月,入选中国科协公布的2021-2025年度第二批全国科普示范县(市、区)创建单位名单。[20]

求购

求购