- 动脉硬化性闭塞症

动脉硬化性闭塞症

名称

疾病名称:动脉硬化性闭塞症

所属部位: 全身

就诊科室: 心胸外科 外科

症状体征:心悸|心律失常|高血压|眩晕|晕厥|昏迷|肌肉萎缩|糖尿|猝死

疾病概述

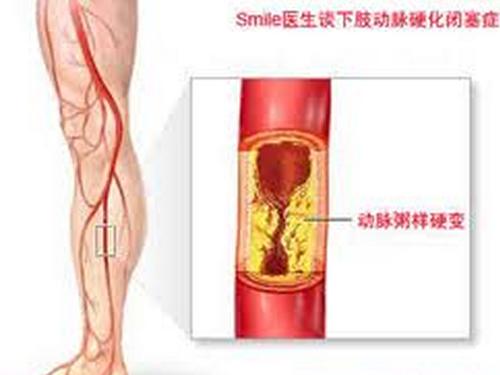

动脉硬化性闭塞症是全身性动脉粥样硬化在肢体局部表现是全身性动脉内膜及其中层呈退行性、增生性改变,使血管壁变硬缩小、失去弹性,从而继发血栓形成致使远端血流量进行性减少或中断。可发生于全身各主要动脉,多见于腹主动脉下端和下肢的大中动脉。发生在肾动脉以下的腹主动脉与两髂总动脉者称为Leriche综合征。多发生于50岁以上人群,男女之比约为6:1-9:1,发病率约0.74%。

疾病病因

本病的确实病因尚未明确,可能与多种因素有关,大致可归纳为两方面:

(1)外来因素:主要有吸烟,寒冷与潮湿的生活环境,慢性损伤和感染。

(2)内在因素:自身免疫功能紊乱,性激素和前列腺素失调以及遗传因素。上述众因素中,主动或被动吸烟是参与本病发生和发展的重要环节。病人中大多数有吸烟史,烟碱能使血管收缩,烟草浸出液可致实验动物的动脉发生炎性病变,戒烟可使病情缓解,再度吸烟病情常复发。 在病人的血清中有抗核抗体存在,罹患动脉中发现免疫球蛋白及C3复合物,因而免疫功能紊乱在本病的发病原因中的重要性,已引起更多的关注。

病理生理

本病的病理进展过程有如下特征:

(1)通常起始于动脉,然后可累及静脉,一般由远端向近端进展。

(2)病变呈节段性分布,两段之间血管比较正常。

(3)活动期为血管全层非化脓性炎症,有内皮细胞和成纤维细胞增生;淋巴细胞浸润,中性粒细胞浸润较少,偶见巨细胞;管腔被血栓堵塞。

(4)后期,炎症消退,血栓机化,有新生毛细血管形成。动脉周围有广泛纤维组织形成.常包埋静脉和神经。

(5)虽然有侧支循环逐渐建立,但不足以代偿,因而神经、肌和骨骼等均可出现缺血性改变。静脉受累时的病理变化与动脉大体相同。

症状体征

本病起病隐匿,进展缓慢,常呈周期性发作,经过较长时间后症状逐渐明显和加重。主要临床表现:

(1)患肢怕冷,皮肤温度降低。

(2)皮肤色泽苍白,或发绀。

(3)感觉异常。

(4)患肢疼痛,早期起因于血管壁炎症及邻近的末梢神经受到刺激,以后因动脉阻塞造成缺血性疼痛,即间歇性跛行或静息痛。

动脉硬化性闭塞症(5)长期慢性缺血导致组织营养障碍改变。

动脉硬化性闭塞症(5)长期慢性缺血导致组织营养障碍改变。

(6)患肢的远侧动脉搏动减弱或消失。

(7)患肢在发病前或发病过程中出现反复发生的游走性浅静脉炎。

(8)患肢末端严重缺血.产生干性坏疽,脱落后形成经久不愈的溃疡。

临床上按肢体缺血程度,可分为三期:

第一期

局部缺血期:患肢麻木、发凉、怕冷,轻度间歇性跛行,短暂休息后可缓解。 检查发现患肢皮肤温度稍低,色泽较苍白,足背或胫后动脉搏动减弱,可反复出现游走性浅静脉炎。引起缺血的原因,功能性因素(痉挛)大于器质性(闭塞)。

第二期

营养障碍期:上述症状日益加重,间歇性跛行距离愈来愈缩短,直至出现持续性静息痛,夜间更剧烈。患肢皮肤温度显著降低,明显苍白,或出现紫斑。皮肤干燥、无汗、趾(指)甲增厚变形,小腿肌萎缩,足背动脉和(或)胫后动脉搏动消失。此期动脉病变已以器质性变化为主,肢体依靠侧支循环而保持存活。作腰交感神经阻滞试验,仍可出现皮肤温度升高,但不能到达正常水平。

第三期

坏死期:症状继续加重,患肢趾(指)端发黑、干瘪、坏疽、溃疡形成。疼痛剧烈且呈持续性,迫使病人日夜屈膝抚足而坐,或借助下垂肢体以减轻疼痛,肢体伴有明显肿胀。病人因疼痛而不能入睡,消瘦、贫血。如果继发感染后,干性坏疽变成湿性坏疽,出现高热、烦躁等全身毒血症症状。第三期中,动脉完全闭塞,侧支循环所提供的血液不足以代偿必需的血供,坏死肢端不能存活。 [1]

诊断

临床诊断一般并不困难。诊断要点包括:

(1)大多数病人为青壮年男性,多数有吸烟嗜好;

(2)患肢有不同程度的缺血性症状;

(3)有游走性浅静脉炎病史;

(4)患肢足背动脉或胫后动脉搏动减弱或消失;

(5)除吸烟外,一般无高血压、高脂血症、糖尿病等易致动脉硬化的因素。

检查化验

下列检查有助于确定诊断.观察闭塞的部位、性质和程度。

1.一般检查

(1)记录跛行距离和跛行时间。

(2)皮肤温度测定。双侧肢体对应部位皮肤温度相差2℃以上,提示皮温降低侧有动脉血流减少。

(3)肢体抬高试验(Buerger试验)。试验阳性者,提示患肢有严重供血不足。

(4)解张试验。作蛛网膜下腔或硬膜外腔阻滞麻醉,然后在下肢同一位置,对比阻滞前后的温度变化。阻滞麻醉后皮肤温度升高愈明显.动脉痉挛因素所占比重愈高。如果没有明显改变,说明病变动脉已处于严重狭窄或已完全闭塞。

2.特殊检查

(1)肢体血流图:电阻抗和光电血流仪显示峰值降低,降支下降速度减慢。前者提示血流量减少,后者说明流出道阻力增加,其改变与病变严重程度成正比。

(2)超声多普勒检查:应用多普勒听诊器,根据动脉音的强弱,判断动脉血流的强弱。超声多普勒血流仪可以记录动脉血流波形,波形幅度降低或呈直线状,表示动脉血流减少,或动脉已闭塞。同时还能作节段动脉压测定,了解病变部位和缺血严重程度。 踝肱指数,即踝压(踝部胫前或胫后动脉收缩压)与同侧肱动脉压之比,正常值>1.0.如>0.5、<1,应视为缺血性疾病;<0.5,表示严重缺血。超声多普勒显像仪可显示动脉的形态、直径和流速等。

(3)动脉造影:可以明确患肢动脉阻塞的部位,程度,范围及侧支循环建立情况。患肢中小动脉多节段狭窄或闭塞是血栓闭塞性脉管炎的典型X线征象。最常累及小腿的3支主干动脉(胫前、胫后及脖动脉),或其中1—2支,后期可以波及腘动脉和股动脉。动脉滋养血管显影,形如细弹簧状,沿闭塞动脉延伸,是重要的侧支动脉,也是本病的特殊征象。[2]

鉴别诊断

在本病诊断时,还须特别注意以下几个问题,以便和几个疾病鉴别开来:

①间歇性跛行须与非血管性下肢疼痛造成的跛行(如神经源性跛行)区分开来。

②对于突发下肢发凉、麻木、静息痛等急性下肢缺血患者,跛行病史是动脉血栓形成和动脉栓塞鉴别的主要依据。

③年龄和发病部位是本病与大动脉炎和血栓闭塞性脉管炎的鉴别要点,大动脉炎好发于年轻女性,主要侵犯主动脉及其主要分支;血栓闭塞性脉管炎多见于吸烟的青壮年男性,主要累及肢体的中、小动脉及静脉。常并发血栓性静脉炎,病程进展慢,无动脉壁钙化,无糖尿病、高血压、高血脂等。

④雷诺病(征):好发于青年女性,常因寒冷或情绪变化激发手指皮肤色泽的典型改变,多为双侧对称性。少数患者可发生于下肢或四肢。非发作期,患指(趾)颜色正常。

并发症

一、缺血性神经炎

动脉硬化性闭塞症严重血管闭塞者,可因滋养末梢神经的血管病变导致缺血性神经炎。患者常有足部夜间疼痛,称休息性疼痛。将下肢下垂时,疼痛可减轻。患肢皮肤尤其趾部皮温低、感觉异常、刺痛或针刺感、苍白、发绀,皮肤萎缩,干燥发亮,足和趾背等处毛发脱落,甲生长受阻,甲板增厚,足跟和趾部萎缩,骨质疏松等。

动脉硬化性闭塞症严重血管闭塞者,可因滋养末梢神经的血管病变导致缺血性神经炎。患者常有足部夜间疼痛,称休息性疼痛。将下肢下垂时,疼痛可减轻。患肢皮肤尤其趾部皮温低、感觉异常、刺痛或针刺感、苍白、发绀,皮肤萎缩,干燥发亮,足和趾背等处毛发脱落,甲生长受阻,甲板增厚,足跟和趾部萎缩,骨质疏松等。

二、干性坏疽和溃疡

严重缺血时,趾、足和小腿可发生干性坏疽和溃疡。皮肤栓塞亦可发生于中等度缺血者。开始为暗黑色脓疱样损害,渐形成溃疡,或坏死化脓,上覆焦痂,有剧痛(除糖尿病合并神经病变外) ,溃疡上有灰色污秽腐肉和黑色基底,边缘有紫色晕,逐渐扩展。溃疡可较浅,亦可深达筋膜。动脉粥样硬化栓子形成栓塞,偶可引起小而多发性溃疡,有反复阵发性趾部疼痛和发绀,并出现淤斑、网状青斑,动脉搏动可存在。糖尿病患者溃疡易发生关节、腱鞘、筋膜间隙感染,以及急性发展的蜂窝织炎和败血症,可危及生命。

治疗方案

处理原则应该着重于防止病变进展,改善和增进下肢血液循环。

1.一般疗法

严禁吸烟、防止受冷、受潮和外伤。但不应使用热疗,以免组织需氧量增加而加重症状。疼痛严重者,可用止痛剂及镇静剂,慎用易成瘾的药物,如哌替啶等。患肢应进行锻炼,以利促使侧支循环建立。如Buerger运动法:先平卧抬高患肢45°以上,维持1~2分钟,再在床边下垂2—3分钟.然后放置水平位2分钟.并作足部旋转、伸屈活动,反复活动20分钟.每天数次。

2.药物治疗

(1)中医中药:根据辨证论治的原则进行治疗:

①阴寒型,多属I期,宜温经散寒,活血通络,以阳和汤加减。

②血瘀型.多属II期。宜活血化瘀.以活血通脉饮,血府逐瘀汤治疗。

③湿热型或热毒型,多属Ⅲ期.以清热利湿治之,常用四妙勇安汤加减。

④气血两亏型,多属久病不愈,体质已虚者。以补气养血辅以活血化瘀.常用顾步汤加减。

(2)扩张血管及抑制血小板聚集的药物,常用的药物有:

①前列腺素E1(PGE1),具有血管舒张和抑制血小板聚集作用,对缓解缺血性疼痛,改善患肢血供有一定效果。用法是100—200ug加入5%葡萄糖溶液500ml中静脉滴注,每日1次,2周为一疗程。

②受体阻滞剂和β受体兴奋剂.如妥拉苏林等。

③硫酸镁溶液,有较好的扩血管作用.方法是用新配制的2.5%硫酸镁溶液100 ml。静脉滴注,每日1次,以15次为一疗程,间隔2周后可再进行第二疗程:

④低分子右旋糖酐,能降低血粘度。对抗血小板聚集,因而在防止血栓繁衍和改善微循环中,能起—定作用。

(3)抗生素:并发溃疡感染者,应选用广谱抗生素.或根据细菌培养及药物敏感试验.选用有效抗生素。

3.高压氧疗法

在高压氧仓内,通过血氧量的提高,增加肢体的血氧弥散.改善组织的缺氧状况。方法是每日1次,每次3~4小时,10次为一疗程;间隔5一7日后,再进行第二疗程.一般可进行2—3个疗程。

4.手术疗法

目的是增加肢体血供和重建动脉血流通道,改善缺血引起的后果。

(1)腰交感神经切除术:适用于腘动脉远侧动脉狭窄或闭塞,处于第一、二期的病人。先施行腰交感神经阻滞试验、如阻滞后皮肢温度升高超过l-2℃者,提示痉挛因素超过闭塞因素,可考虑施行交感神经节切除术—切除范围应包括同侧2、3、4腰交感神经节和神经链.可解除血管痉挛和促进侧支循环形成。近期效果尚称满意,但远期疗效并不理想。

(2)动脉重建术:手术方法有两种:

①旁路转流术,适用于主干动脉闭塞,但在闭塞动脉的近侧和远侧仍有通畅的动脉通道者;例如仅腘动脉阻塞,可作股、胫动脉旁路转流术。

②血栓内膜剥脱术,适用于短段的动脉阻塞 利用内膜剥离器,或直视下切开动脉壁,将增厚的内膜连同血栓一并切除,然后缝合动脉壁切口。

对于动脉广泛性闭塞,即腘动脉远侧三支动脉均已闭塞时.可试用以下手术:

①大网膜移植术:手术原则是整片取下大网膜后裁剪延长,将胃网膜右动、静脉分别与股动脉和大隐静脉作吻合,经皮下隧道拉至小腿与深筋膜固定,借建立侧支循环为缺血组织提供血运。

②分期动、静脉转流术:原理是首先在患肢建立人为的动-静脉瘘,意图利用静脉途径逆向灌注,来为严重缺血肢体提供动脉血;4—6个月后,再次手术结扎瘘近侧静脉。

目前虽有文献报告称已取得不同程度成功,但经静脉逆向灌注的血流能否达到组织营养交换等基础问题,有待进一步阐明;而且静脉高压及回心血流量增加可能造成严重后果。因此,应慎重考虑后方可试用本法。

疾病预防

主动或被动吸烟是参与本病发生和发展的重要环节,因此戒烟是预防本病的有效措施。

用药安全

1.适应证 动脉硬化是全身性疾病,如无症状或症状轻微,动脉轻度狭窄,则可暂不手术。出现间歇性跛行并经动脉造影证实有下肢动脉严重狭窄(管径小于正常管径的50%)时则需手术治疗。当伴有严重静息痛或足趾溃疡及坏疽时,更需手术治疗,但手术效果较差。

2.禁忌证 近期有重要器官严重病变者,如心绞痛、脑血管意外、肝肾功能衰竭等,不宜施行手术治疗。过去有心肌梗塞病史者,不应笼统地列为手术禁忌,应根据其近期心脏功能及全身情况而定,一般可选用较简单且危险性较小的手术方式。主要采用人造血管或自体大隐静脉作旁路移植术,在闭塞动脉的近远端作桥式端-侧吻合,以重建动脉血流。近年国外和国内均已开展经皮管腔内血管成形术(简称PTA)治疗动脉硬化闭塞症,特别是髂动脉短段狭窄,尤为见效。

3.动脉输出管道有狭窄或闭塞,常规的动脉旁路移植术常导致失败,故一般不宜采用手术治疗。下肢动脉硬化闭塞症是严重危害老年健康的疾病,晚期患者出现静息痛、肢体坏疽,继而截肢,造成残疾,且十分痛苦,故治疗要及时、适当。

-

不孕症中西医结合治疗

2025-09-30 03:42:56 查看详情 -

杜兴氏肌肉营养不良症

2025-09-30 03:42:56 查看详情 -

局灶节段性肾小球硬化

2025-09-30 03:42:56 查看详情 -

新一代梅赛德斯 进入电气化性能时代

2025-09-30 03:42:56 查看详情

求购

求购