- 桐乡

桐乡

建制沿革

周朝:市境周时名御儿,属越国。

春秋:为吴越接壤争战之地。越王勾践三年(公元前494年),吴王夫差败越于夫椒(夫椒山,在太湖中),自御儿至今钱塘江以西皆属吴。

战国:初年,吴越战事又起。越王勾践二十四年(吴王夫差二十三年,鲁哀公二十二年,公元前473年)冬,越王勾践灭吴,市境复归越。越自勾践以下,传六世而为楚所灭,楚国“尽取故吴地至浙江(钱塘江)”,此地遂入楚境。

秦朝:统一中国,郡县天下。秦王嬴政二十五年(前222),置会稽郡,下设由拳(嘉兴)、乌程(湖州)等县,今市境属由拳县。

西汉:御儿又称语儿。

高祖五年(前202),境属楚国。

六年(前201),境属荆国。

十二年(前195),改荆国为吴国,今市境属吴国。

前元四年(前153)以后,恢复会稽郡,境属会稽郡。

元封五年(前106),全国置十三州刺史部,境属扬州会稽郡。

东汉:永建四年(129),割钱塘江以东为会稽郡,钱塘江以西为吴郡。境属吴郡。

三国:吴黄龙三年(231),由拳县“野稻自生,改为禾兴”。[6]

吴赤乌五年(242),避太子和讳,改禾兴县为嘉兴县,属吴郡。境隶属嘉兴。

南北朝:此后历晋、宋、齐、梁不变。

陈永定(557—559)初立海宁郡,今市境部分地域隶属海宁。

隋朝:并嘉兴县入吴县,今市境属吴县,隶属苏州。

唐朝:武德七年(624)复置嘉兴县,隶属苏州。今市境属苏州嘉兴县。翌年,又废嘉兴入吴县。境隶属吴县。

贞观八年(634),复置嘉兴县,属苏州,今市境其时仍名御儿,为嘉兴县西南境。

乾符六年(879),升御儿乡为义和镇。

五代:后梁开平初,吴越王钱镠废镇称义和市,属杭州。今市境随嘉兴隶杭州。

后晋天福三年(938),吴越王钱元瓘析嘉兴县西南境的崇德、南津、语儿、千乘、积善、石门、募化七乡置崇德县,设县治于义和市(今崇福镇),属杭州。

天福五年(940),钱元瓘于嘉兴县置秀州,为吴越国所辖十三州之一,崇德与嘉兴、海盐、华亭同为秀州属县。

桐乡市(3)北宋:熙宁十年(1077),再割嘉兴县之梧桐、永新、清风、保宁、千金五乡入崇德县。

桐乡市(3)北宋:熙宁十年(1077),再割嘉兴县之梧桐、永新、清风、保宁、千金五乡入崇德县。

政和七年(1117),赐秀州名为嘉禾郡。崇德县隶嘉禾郡。

南宋:庆元元年(1195),升秀州为府,称嘉兴府。

嘉定元年(1208),又升嘉兴府为嘉兴军节度。崇德县仍隶属嘉兴。

元朝:元十四年(1277),改嘉兴军节度为嘉兴路,置嘉兴路总管府,后属于江浙行省,下辖崇德等三县一府(华亭府)。

元贞元年(1295),升崇德县为崇德州,隶属嘉兴路。

明朝:洪武二年(1369),复改嘉兴路为嘉兴府、崇德州为崇德县。

洪武十四年(1381),嘉兴改隶浙江布政司。从此,崇德随嘉兴隶于浙江。

宣德五年(1430),巡抚、大理寺卿胡概奏析崇德东境募化、千金、保宁、清风、永新、梧桐六乡置桐乡县,设县治于梧桐乡凤鸣市(今梧桐街道)。

清朝:崇德、桐乡两县同隶属嘉兴府。

康熙元年(1662),因崇德之名与清太宗皇太极年号同,故避讳称石门县,同时改石门镇为玉溪镇。

民国

元年(1912),废嘉兴府,石门、桐乡两县属钱塘道。

3年,石门复称崇德。

民国16年废道制,两县直属浙江省政府。

27年划属浙江省第二行政督察区。

桐乡市地图28年至民国36年属浙江省第十行政督察区。

桐乡市地图28年至民国36年属浙江省第十行政督察区。

37年后属浙江省第一行政督察区。

中华人民共和国:

1949年5月,桐乡、崇德先后解放。中华人民共和国成立后,崇德、桐乡两县同隶属嘉兴专区。

1958年11月,崇德县并入桐乡县。

1970年,改嘉兴专区为嘉兴地区,桐乡县隶属嘉兴地区。

1983年,撤销嘉兴地区,分设嘉兴市、湖州市,桐乡县隶属嘉兴市。

1993年,桐乡撤县设市,隶属嘉兴市。

行政区划

区划概况

截至2021年,桐乡市下辖3个街道、8个镇。[9]

区划详情

3个街道:梧桐街道、凤鸣街道、高桥街道。

8个镇:乌镇镇、濮院镇、屠甸镇、石门镇、河山镇、洲泉镇、大麻镇、崇福镇。[9]

自然环境

位置境域

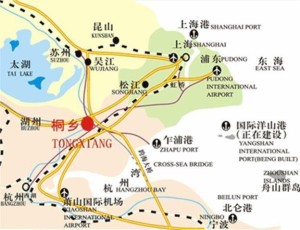

桐乡市位于浙江省北部杭嘉湖平原,地理坐标北纬30°28′~30°47′、东经120°17′~120°39′。东连嘉兴市秀洲区,南邻海宁市,北毗德清县、杭州市余杭区,西北接湖州市南浔区,北界江苏省苏州市吴江区。全市总面积727平方公里。[2]

地形

桐乡市境为长江三角洲平原的一部分,境内地势低平,无一山丘,大致东南高、西北低,略向太湖倾斜,平均海拔5.3米。

土壤

桐乡桐乡境内土壤为江、海、湖沼沉积物,分属水稻土和潮土两类,土地肥沃,适宜种植水稻和经济类作物。全市有耕地3.85万公顷,占全市土地总面积的52.8%。其中:水田3.12万公顷,旱地7293公顷,分别占耕地面积的81%、19%。桑园0.87万公顷,占全市总面积的12%。

桐乡桐乡境内土壤为江、海、湖沼沉积物,分属水稻土和潮土两类,土地肥沃,适宜种植水稻和经济类作物。全市有耕地3.85万公顷,占全市土地总面积的52.8%。其中:水田3.12万公顷,旱地7293公顷,分别占耕地面积的81%、19%。桑园0.87万公顷,占全市总面积的12%。

水文

桐乡境内河流属长江流域太湖运河水系。市境河流南接海宁长安上塘河水系,北经澜溪塘与江苏省接壤,京杭大运河流经市境段长41.77千米。全市有骨干河道46条大部分河道与运河垂直相交,呈网状分布,与运河桐乡段相连的河道主要有金牛塘、白马塘、康泾塘、长安塘、含山塘、灵安塘、羔羊塘、西圣埭塘、长山河等,河道总长2401千米,水域面积合计46.3平方千米,占全市总面积的6.73%,河网密度为3.3千米/平方千米。属典型的江南水网平原。

气候

桐乡属典型的亚热带季风气候。温暖湿润,四季分明,雨水丰沛,日照充足。具有春湿、夏热、秋燥、冬冷的气候特点。

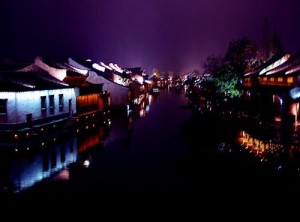

桐乡夜景

桐乡夜景

年平均气温16.5℃。1月最冷,月平均气温4.1℃,极端最低气温—11.0℃,出现在1991年12月30日。7月最热,月平均气温28.5℃,极端最高气温41.1℃,出现在2013年8月9日。日平均气温稳定通过10℃的平均回暖初日在3月17日,结束日在11月26日,初冰日出现于11月29日。年无霜期243.6天,年雷暴日32.1天,年大雾日30.8天,年降雪日9.6天。主要灾害性天气有暴雨、干旱、台风、连阴雨、寒潮、雷电及大风等。总体没有破坏性很强的自然灾害。

自然资源

生物资源

桐乡境内生物资源种类繁多。截至2013年,主要植物资源有485种,其中藻类12种、苔藓植物10种、蕨类植物8种、裸子植物20种、被子植物458种。主要动物资源有无脊椎动物198种,脊椎动物217种。

土地资源

截至2013年,桐乡市有耕地3.88万公顷,占全市土地总面积的53.3%。其中:水田2.86万公顷,旱地1.02万公顷,分别占耕地面积的73.7%、26.3%。桑园0.83万公顷,占全市总面积的11.7%。

人口

2021年年末全市户籍人口为71.16万人,比上年增加3915人,其中男性34.77万人,女性36.39万人。户籍人口中城镇人口41.31万人,乡村人口29.84万人,占比分别为58.1%和41.9%。全年出生人口4505人,出生率为6.35‰,死亡人口4990人,死亡率为7.03‰,人口自然增长率为-0.68‰。年末,全市暂住人口58.44万人。符合政策生育率达98.19%,一孩生育率为55.84%,二孩生育率为42.68%,三孩生育率0.91%。[3]

根据第七次人口普查数据,截至2020年11月1日零时,桐乡常住人口为1029754人。[10]

政治

| 职务 | 姓名 |

|---|---|

| 市委书记 | 于会游 |

| 市委副书记 | 王坚、朱国清 |

| 职务 | 姓名 |

|---|---|

| 市长 |

王坚 |

| 副市长 | 穆运安、徐刚、袁杰、施如玉、何珊瑚、郁新喜 |

| 职务 | 姓名 |

|---|---|

| 主任 | 潘川弟 |

| 副主任 | 潘敏芳(女)、张建林、徐剑东、姚毅军、陈建钢、戴建 |

| 职务 | 姓名 |

|---|---|

| 主席 | 陈林根 |

| 副主席 | 蔡立新、陈炳荣、曾正君、苏伟明、商国明 |

参考信息来源:桐乡市人民政府[11]、桐乡人大网[12]、中国嘉兴[13]、桐乡新闻网[14]

经济

| 职务 | 姓名 |

|---|---|

| 市委书记 | 于会游 |

| 市委副书记 | 王坚、朱国清 |

综述

| 职务 | 姓名 |

|---|---|

| 市长 |

王坚 |

| 副市长 | 穆运安、徐刚、袁杰、施如玉、何珊瑚、郁新喜 |

第一产业

| 职务 | 姓名 |

|---|---|

| 主任 | 潘川弟 |

| 副主任 | 潘敏芳(女)、张建林、徐剑东、姚毅军、陈建钢、戴建 |

第二产业

| 职务 | 姓名 |

|---|---|

| 主席 | 陈林根 |

| 副主席 | 蔡立新、陈炳荣、曾正君、苏伟明、商国明 |

第三产业

文化

2021年桐乡市实现地区生产总值(GDP)1141.69亿元,比上年增长8.5%,两年平均增长4.7%。分产业看,第一产业增加值25.95亿元,增长2.9%,两年平均增长1.6%;第二产业增加值564.33亿元,增长11.1%,两年平均增长5.1%,其中工业增加值496.02亿元,增长11.8%,两年平均增长6.6%;第三产业增加值551.41亿元,增长6.4%,两年平均增长4.5%。三次产业结构为2.3:49.4:48.3。按户籍人口计算人均生产总值160887元,按平均汇率计算折合约为24938美元。[3]

交通

2021年全市农林牧渔业总产值44.07亿元,按可比价计算比上年增长4.1%,高于嘉兴市平均1.5个百分点。其中,种植业23.42亿元,比上年增长3.7%;林业0.62亿元,比上年增长3.5%;牧业9.46亿元,比上年增长2.2%;渔业5.67亿元,比上年增长8.7%;农林牧渔服务业4.89亿元,比上年增长5.0%。全年生猪饲养量11.9万头,湖羊饲养量36.1万头,家禽饲养量588.9万羽。全年粮食播种面积30.64万亩,油菜籽播种面积2.39万亩,蔬菜播种面积30.45万亩。2021年,桐乡入选全国农产品质量安全县创建单位,连续三年获评全国县域农业农村信息化发展水平先进县;被授予全省新时代美丽乡村示范县、全省生猪增产保供成绩突出集体、全省农业农村系统农业和渔业执法工作先进集体、浙江省农户小额普惠贷款推广工作组织工作奖等荣誉称号。

2021年,农业龙头企业中的省级农业科技企业达到16家,无公害基地23.83万亩,新增国家认证绿色食品5只,农业高品质绿色科技示范主体32个,其中省、市各级农业绿色发展先行区17个。全面启动稻田退水“零直排”工程,完成建设面积7000亩,秸秆综合利用率达97.19%,废旧农膜回收处理率达93.6%。启动国家农产品质量安全县创建,推进农产品质量安全“129”行动,农产品抽检合格率达到99%,建成农产品质量安全示范点9个、新增绿色食品7个,累计建成农业标准化示范基地49个。累计建成美丽田园3个、美丽农场2个、美丽牧场19个。农业污水资源化利用获人民日版专版报道。[3]

公路

2021年全年实现工业增加值496.02亿元,同比增长11.8%。其中,规模以上工业增加值396.10亿元,同比增长14.5%。全年实现规模以上工业总产值2208.51亿元,同比增长33.2%。其中,大中型工业企业总产值1187.43亿元,同比增长41.7%;实现规模以上工业销售产值2174.17亿元,同比增长32.3%,产销率为98.4%。

2021年全年实现规模以上工业营业收入2383.86亿元,同比增长31.0%,实现利税197.55亿元,同比增长48.1%,其中利润总额155.73亿元,同比增长62.6%。利润总额超亿元的行业共有17个,主导行业中化学纤维业、非金属矿物制品业、纺织业、化学原料和化学制品制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业分别实现利润38.91亿元、68.30亿元、12.89亿元、12.27亿元和9.70亿元,同比分别增长142.1%、61.5%、53.8%、13.0%和70.5%。

2021年全市规上工业企业中营业收入超亿元的企业共有342家,较上年增加62家。其中,5亿元及以上企业68家,较上年增加15家;10亿元及以上企业30家,较上年增加7家。

2021年全年实现规模以上工业新产品产值1205.33亿元,新产品产值率为54.6%,较上年提升7.5个百分点。规模以上工业中装备制造业和高新技术产业、战略性新兴产业、数字经济核心制造业和高端装备制造业分别实现增加值85.26亿元、267.73亿元、157.72亿元、40.48亿元和42.22亿元,同比分别增长23.6%、14.9%、26.6%、22.0%和25.7%,增速均高于规上工业增速,转型步伐进一步提速。

2021年全年实现建筑业增加值68.44亿元。年末全市共有三级以上资质等级建筑企业55家,比上年减少2家。资质等级建筑企业共完成产值364.16亿元,其中在外省完成产值83.05亿元;竣工产值262.38亿元;鉴定合同额572.11亿元,其中本年新鉴合同额364.58亿元;全年房屋建筑施工面积2782万平方米,其中新开工面积1312万平方米。[3]

铁路

固定资产投资和房地产业

2021年全年完成固定资产投资433.81亿元,同比增长10.6%。分行业看,完成工业投资161.06亿元,同比增长22.5%;服务业投资272.58亿元,同比增长4.5%。

2021年全年完成工业技改投资109.03亿元,同比增长8.6%,占工业投资的比重为67.7%。高新技术产业投资、交通运输投资分别同比增长70.5%和21.6%;民间投资、生态环保城市更新和水利设施投资分别同比下降2.1%和1.6%。

2021年全年共完成房地产开发投资165.51亿元,同比下降2.8%;施工房屋面积967.18万平方米,同比增长2.1%;竣工房屋面积72.87万平方米,同比下降20.7%。商品房销售面积143.89万平方米,同比下降16.6%,商品房销售额236.94亿元,同比下降10.1%,其中:住宅销售面积134.00万平方米,同比下降15.4%,住宅销售额228.45亿元,同比下降10.5%。年末,全市待售面积29.88万平方米,同比下降13.9%。

国内贸易和消费价格

2021年全年共实现社会消费品零售总额456.93亿元,比上年增长8.9%。从经营单位所在地看,城乡消费品均实现较快增长。全市城镇消费品零售额381.12亿元,同比增长8.8%;乡村消费品零售额75.81亿元,同比增长9.3%。从行业看,批发零售业实现零售额404.79亿元,同比增长8.3%;住宿餐饮业实现零售额37.73亿元,同比增长15.6%,异地零售额14.40亿元,同比增长11.0%。从限额以上单位商品类别看,粮油、食品、饮料、烟酒类商品零售同比增长24.1%,服装、鞋帽、针纺织品类商品零售同比增长33.0%,石油及制品类、汽车类分别增长37.3%和3.6%。

2021年年末拥有各类商品交易市场51个,其中生产资料市场6个,消费品市场45个。市场成交额超亿元的市场有26个,其中5亿元以上市场19个。全年市场成交额1216.41亿元,其中濮院羊毛衫市场成交额1074.69亿元,网上交易额534.68亿元。

2021年全年全市居民消费价格同比上涨1.4%。从八大类情况看,交通通信价格上涨4.1%,教育文化娱乐价格上涨1.6%,食品烟酒价格上涨1.0%,生活用品及服务价格上涨1.0%,医疗保健价格上涨1.0%,居住价格上涨0.9%,衣着价格上涨0.3%;其他用品及服务价格下降3.4%。

对外经济

2021年全年全市外贸进出口总额首次突破500亿元,累计实现进出口总值509.69亿元,比上年增长31.7%,其中出口总值341.38亿元,比上年增长22.1%;进口总值168.31亿元,比上年增长56.9%,增幅列嘉兴第一。全年,全球共有187个国家和地区与桐乡市建立贸易往来,对美日欧传统市场出口分别增长8.5%、20.1%和13.2%,对东盟、金砖等新兴市场出口分别增长69.6%和30.3%。桐乡市653家企业与“一带一路”国家有贸易往来,全年累计实现进出口199.2亿元,同比增长53.2%,其中累计出口145.9亿元,同比增长33.5%,累计进口53.3亿元,同比增长156.8%。

2021年全年实际利用外资(商务部口径)3.82亿美元,比上年增长18.7%。从资金质量上看,全年总投资超亿美元项目6个,世界500强项目2个,高技术产业实到外资占比58.9%,比上年提高9.1个百分点。

2021年全年新设境外投资企业18家,增资项目3个,累计中方投资额8.40亿美元。其中,对“一带一路”国家和地区投资项目11个,中方投资额7.81亿美元,占全市总额的92.98%。境外工程承包营业额1.84亿美元,境外企业带动出口4.21亿美元,同比增长1.6%。

财政、金融和保险

2021年全年完成财政总收入178.14亿元,比上年增长16.2%,一般公共预算收入109.31亿元,比上年增长16.3%,增速列嘉兴第一,其中税收收入96.69亿元,比上年增长5.7%。全年一般公共预算支出115.54亿元,比上年增长11.2%。

2021年年末,全市金融机构本外币各项存款余额2051.44亿元,同比增长14.0%,比年初净增252.29亿元。各项本外币贷款余额2133.12亿元,同比增长25.9%,比年初净增438.78亿元。在各项本外币贷款余额中,短期贷款922.17亿元,中长期贷款1161.44亿元,同比分别增长14.7%和33.8%。年末全市金融机构不良贷款率为0.24%,比嘉兴全市低0.13个百分点。

2021年全年保险业保费收入27.54亿元,其中财产保险保费收入11.07亿元,人寿保险保费收入16.47亿元。全年理赔支出7.89亿元,其中财产保险理赔支出7.45亿元,人寿保险理赔支出0.44亿元。[3]

水路

桐乡文化底蕴深厚,马家浜文化、良渚文化、运河文化、古镇文化等交相辉映,石门罗家角遗址距今已有7000多年,新地里良渚文化遗址是目前已知的全国良渚文化时期最大部族墓葬群;桐乡文化名人辈出,赵汝愚、张履祥、吕留良、茅盾、丰子恺、金仲华、钱君陶、徐肖冰等文化名人在这里诞生。[15]

桐乡文化底蕴深厚,马家浜文化、良渚文化、运河文化、古镇文化等交相辉映,石门罗家角遗址距今已有7000多年,新地里良渚文化遗址是目前已知的全国良渚文化时期最大部族墓葬群;桐乡文化名人辈出,赵汝愚、张履祥、吕留良、茅盾、丰子恺、金仲华、钱君陶、徐肖冰等文化名人在这里诞生。[15]

桐乡话,是一种吴语方言,属于吴语太湖片苏沪嘉小片。

社会

邮电通信

全市境内等级公路里程1901.74公里,其中一级及以上公路241.90公里,等级公路密度达每百平方261.59公里。全年货物周转量54.19亿吨公里,比上年增长6.2%,其中公路货物周转量20.54亿吨公里,比上年增长18.1%,水路货物周转量33.65亿吨公里,比上年增长0.02%;旅客周转量2.57亿人公里。重点工程方面:苏台高速项目,启动征迁工作,并试桩作业,骑塘枢纽先行段已完工;浙北集装箱通道项目九里松桥改建项目开工建设;京杭运河二通道即将交工验收;民甸公路濮院至高桥段完成工可报告;320国道改建工程,完成总投资16.8亿元,完成路基工程40%,桥梁工程30%。新建改建公交站点35个,完成智能化公交候车亭建设22座,新增扩建公共自行车站点18个,增设公交便民新通道6条,优化调整公交线路15条。[3]

临杭大道于2019年6月建成通车;杭平申线航道改造工程得到全速推进,累计完成投资4.33亿元;京杭运河“四改三”工程累计完成投资1.5亿元;320国道改建工程顺利开建。

教育事业

沪杭铁路客运专线桐乡段全长18.86千米,设高铁桐乡站,属上海铁路局嘉兴市车务段管辖。上海铁路局优化调整沪杭高铁列车运行图,新时刻表2013年12月21日零点起执行,高铁桐乡站增至46个班次,其中上行(上海、北京方向)24列,下行(杭州、厦门方向)22列。

科技事业

2012年末,桐乡市有航道271.54千米,其中四级航道66.32千米,通航500吨级船舶;五级航道17.32千米,通航300吨级船舶;六级航道101.89千米,通航50吨至300吨级船舶。全市有在册营运船舶915艘,其中乌镇景区119艘,客位930座。载货参考吨位17.63万吨。2012年完成水路货运量1745万吨,货物周转量23.99亿吨公里;港口吞吐量1812.9万吨,比2011年增加160.9万吨。征收港航事业费380.6万元,通行费607万元。

文化旅游

体育事业

2021年年末,固定电话年末用户数11.15万,移动电话年末用户数134.14万,3G及以上移动电话用户133.12万;按户籍人口计算,固定电话普及率15.67户/百人,移动电话普及率188.51户/百人;互联网宽带接入用户44.27万户。年末全市共有邮政服务网点24个,实现邮政业务总量17570万元(不包括包裹快递指标),累计发行报纸912万份、杂志66万份。[3]

人民生活

2021年年末共有普通中学31所,在校学生3.11万人,专任教师2730人;小学27所,在校学生5.52万人,专任教师2984人;中等职业学校3所,在校学生0.92万人,专任教师610人。教育资源供给有效扩充,全年实现教育基本建设总投入7.32亿元,完成基建项目8个。2021年,桐乡市学生学业水平、艺体竞赛、科技创新、技能竞赛等成绩稳居嘉兴前列,高考成绩再续新辉煌,其中纯文化一段上线2568人,一段率76.8%,超全省平均16.8个百分点;特殊类型招生控制线上线人数853人,遥居嘉兴各县市首位,上线率25.5%,超全省平均5.5个百分点,“学在桐乡”得到广泛认可。全市义务教育阶段在读新居民子女达2.58万人,其中在公办学校就读比例达到80.5%。高质量做好校内托管服务,目前已实现周一至周五托管服务常态化、义务教育阶段学校全覆盖、有课后服务需求的学生全覆盖,全市公办小学学生参与率为91.30%,公办初中学生参与率为95.43%;全力做好校外培训机构“三转”(转型、转登、转岗)工作,全力构建“双减”工作风险防控体系,124家营利性学科类培训机构已全部进入关停注销和转登记程序,实现压减率100%。[3]

| 高等院校 | 浙江传媒学院桐乡校区、浙江省广播电视大学、桐乡市教师进修学校、嘉兴教育学院桐乡校区 |

| 普通高中 | 浙江省桐乡市高级中学、浙江省桐乡市第一中学、浙江省桐乡市凤鸣高级中学、浙江省桐乡市茅盾中学、浙江省桐乡市第二中学 |

| 职业高中 | 桐乡卫生学校、桐乡市职业教育中心学校、桐乡市高级技工学校 |

社会保障

| 高等院校 | 浙江传媒学院桐乡校区、浙江省广播电视大学、桐乡市教师进修学校、嘉兴教育学院桐乡校区 |

| 普通高中 | 浙江省桐乡市高级中学、浙江省桐乡市第一中学、浙江省桐乡市凤鸣高级中学、浙江省桐乡市茅盾中学、浙江省桐乡市第二中学 |

| 职业高中 | 桐乡卫生学校、桐乡市职业教育中心学校、桐乡市高级技工学校 |

医疗卫生

2021年新认定国家高新技术企业105家、省科技型企业194家,总量分别达500家、1061家;截至2021年末,省级企业研究院增至43家,省级高新技术企业研发中心达到107家;省级项目取得突破,入围省级“尖兵”“领雁”等重大项目共11项,新认定省级企业研发机构总数21家,均居嘉兴首位。专利申请与授权取得新进展,全年专利申请受理量3105项,其中发明专利受理量910项,专利申请授权量6200项,其中发明专利授权量806项。

2021年全年共有972家规上工业企业开展研发活动,开展率为83.6%,比上一年提高17.0个百分点;规上工业企业的研发经费合计66.60亿元,占营业收入比重达到2.87%;设置研发机构的规上工业企业829家,设置率为71.8%,比上一年提高21.4个百分点。全年全社会R&D经费合计36.24亿元,与GDP之比达到3.17%。

2021年全年累计拥有中国驰名商标9件,省级知名商号13家。全年新增商标注册12568件,其中国际商标注册95件,注册商标总量达到73664件。[3]

生态建设

2020年7月,入选浙江省级文化和旅游消费试点城市名单。

2021年全市共有公共图书馆12个,藏书量达227.0万册,全年书刊文献外借157万册(含分馆)。创新文化馆总分馆服务体系,创建文化馆企业分馆19家。新建(改建)桐乡市图书馆、濮院分馆等健心客厅5家,加快实施伯鸿乡村书屋(礼堂书屋)和农家书屋的资源整合,新建伯鸿乡村书屋18家。全市有博物馆及名人场馆7个,藏品3.35万件,举办各类展览1243个,接待观众179.6万人次。《今日桐乡》全年共出刊244期,总发行量244.2万份。有线电视数字化建设稳步推进,有线电视覆盖用户29.11万户,农村有线广播电视实际用户12.27万户,数字电视实际用户22.92万户,其中付费数字电视实际用户16.64万户;广播电视网络互联网实际用户7.04万户。全市共举办各类广场文化活动176场;文化下乡演出1195场。年末,全市非物质文化遗产名录146个,其中省级以上24个。启动第五届“伯鸿书香奖”评选活动,举办“伯鸿讲堂(桐乡)”全民公益文化讲座5期、“桐乡记忆”乡土文化公益讲座9期,云直播点击量超30万人次。“伯鸿讲堂(桐乡)”在省第三届优秀图书馆服务品牌评选中获最佳影响奖。开展阅读进机关、进社区、进校园、进礼堂、进企业、进家庭“阅读六进”活动367场,参与读者7000余人次。

2021年全年累计建设旅游重大项目22个,完成投资35.8亿元。在全省90个文旅项目投资综合评价指数中列第十。年末,共有旅行社45家,星级宾馆7家,其中四星级以上5家,星级宾馆客房总数1806间。[3]

安全生产

2021年,市全民健身中心投入使用,邻里中心1号店体育功能区对外开放。实施基层体育场地设施建设提升工程,构建“10分钟”体育健身圈,完成建设“运动家”智慧体育社区39个、省百姓健身房18个、体育公园1个、社区多功能运动场3个、笼式足球场1个、村级全民健身广场4个、小型多样专业的体育场馆9个。成功举办2021年桐乡健美健身公开赛、国家体育锻炼标准达标测试赛、小康体育村运动会、农村文化礼堂运动会、“运动家”智慧体育社区挑战赛、老年人体育活动、青少年体育竞赛等赛事16项。举办体医融合、“运动家”智慧体育社区、社会体育指导员培训班3次,培训人员362人。[3]

城乡建设

2021年全年全市城镇居民人均可支配收入68153元,同比增长9.3%,人均消费支出37584元,同比增长16.6%;农村居民人均可支配收入43709元,同比增长8.3%,人均消费支出26676元,同比增长16.6%。年末,城镇居民人均自有现住房面积45.59平方米,比上年增加3.35平方米,农村居民人均自有现住房面积95.96平方米。城乡居民本外币储蓄存款余额988.89亿元,比年初增加91.30亿元,增长10.2%,城乡居民人民币储蓄存款余额985.65亿元,比年初增加91.23亿元,增长10.2%。[3]

旅游

2021年年末,全市城镇登记失业率为1.82%。全年新增城镇就业岗位42814人,帮助城镇失业人员再就业9651人,就业困难人员实现再就业2799人。扶持农村电商创业人数50人,农村电商创业带动就业人数65人。职业能力建设富有成效,全年城镇失业人员再就业培训495人,高技能人才培训4460人,创业骨干培训57人,组织职业技能鉴定9656人。全市共有各类专业技术人员11776人,其中具有中、高级职称人员8602人。全年引进各类人才20077人,其中高层次人才1063人,引进创业创新领军人才81人。

2021年,全市城乡居民收入比1.56:1,连续8年保持嘉兴五县最优比,一体化均衡发展效果显著。全年全市民生支出97.32亿元,占一般公共预算支出的84.2%,较上年提高4.5个百分点;科学技术支出、医疗卫生经费支出、文体经费支出、社保就业支出占财政性经常支出的比重分别为4.5%、8.5%、2.0%、13.6%,均较上年有所提升。

2021年年内新增基本养老保险参保人数1.88万人,城乡居民社会养老保险参保人数达13.52万人,城镇职工基本养老保险参保人数达47.27万人;新增基本医疗保险参保人数1.04万人,累计达到40.76万人;新增失业保险参保人数1.83万人,累计达到25.03万人;新增工伤保险参保人员4.88万人,累计达到34.37万人;累计育保险参保人数25.92万人。

2021年全年享受定期抚恤补助待遇优抚对象3761人,其中重点优抚对象666人,发放抚恤补助资金2652万元;年末被列入最低生活保障人数3792人,全年累计发放低保资金2914万元;实施医疗救助106922人次,发放救助金1152.64万元。年末全市拥有提供住宿的社会工作机构数25个,床位7569张,收养3325人,城市社区综合服务设施覆盖率保持了100%。农村五保和城镇“三无”集中供养率均达到100%;全年共接受社会捐款7105.62万元。[3]

著名人物

2021年全市共有医疗卫生机构351个,其中医院、卫生院28个;医疗卫生机构实有床位4526张,医院、卫生院卫生技术人员6929人,其中执业助理医师以上人员2980人,注册护士2767人。全市已建成社区卫生服务站、村卫生室156个。医疗卫生保持较高水平,5岁以下儿童死亡率0.77‰,较上年下降2.95个千分点,婴儿死亡率为0.52‰,较上年下降1.45个千分点。全市城乡居民基本医疗保险人均筹资额为1735元/人,共有39.78万人参加城乡居民基本医疗保险,参保率达99.5%,全年报销次数346.46万人次,报销医药费62909万元,受益面达84.6%,城乡居民基本医疗保险住院补偿率为77.9%。[3]

荣誉

2021年,城市污水日处理能力35万吨,污水集中处理率为97.4%;全年垃圾无害化处理量14.4万吨;道路清扫面积已覆盖783.34万平方米,其中机械化道路清扫面积为667万平方米。

2021年,地表水综合污染指数2.93,境内无劣V类水质。空气质量达标(API<100)天数为340天,市区空气质量优良天数占总监测天数的比例为93.2%。市区声环境质量符合国家质量标准,区域环境噪声54.9分贝,交通噪声65.8分贝。持续推进公厕建设改造与管理服务提升,建成省级星级公厕26座、示范性公厕3座、嘉兴市级乡村驿站1个。[3]

词条图册

2021年全年全市发生各类生产安全事故(不含火灾事故)17起,较上年减少4起,死亡12人,较上年减少40%,直接经济损失47.8万元。其中,发生道路交通事故(特指生产经营性车辆交通事故)16起,造成12人死亡,直接经济损失7.8万元。全市发生生产经营性火灾事故111起,其中亡人事故1起,直接经济损失575.83万元。亿元GDP生产安全事故死亡人数为0.01人。[3]

-

浙江省桐乡市凤鸣高级中学

2025-09-22 15:03:50 查看详情

求购

求购