- 黎明号小行星探测器

黎明号小行星探测器

基本简介

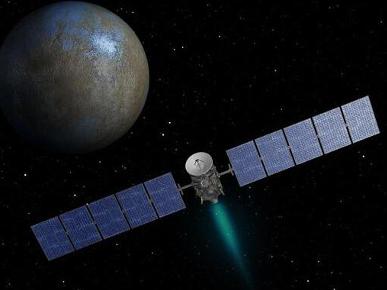

黎明号小行星探测器“黎明”号计划是第一个探测这个重要区域的人类探测器,也是世界上第一个先后环绕两个天体的无人探测器。美国加利福尼亚大学洛杉矶分校的科学家克里斯多弗·拉塞尔是“黎明”号计划的领导者。科学家认为,探测灶神星和谷神星有助于了解太阳系的起源,因此项目取名为“黎明”。整个“黎明”号计划耗资3.57亿美元,其中并不包括德尔塔2型火箭的造价。

黎明号小行星探测器“黎明”号计划是第一个探测这个重要区域的人类探测器,也是世界上第一个先后环绕两个天体的无人探测器。美国加利福尼亚大学洛杉矶分校的科学家克里斯多弗·拉塞尔是“黎明”号计划的领导者。科学家认为,探测灶神星和谷神星有助于了解太阳系的起源,因此项目取名为“黎明”。整个“黎明”号计划耗资3.57亿美元,其中并不包括德尔塔2型火箭的造价。

研制过程

“黎明”号于2001年正式立项,期间由于“经费超支以及技术问题”,美国宇航局下令取消了这项探测计划,“腾出资金进行重返月球乃至登上火星等载人探测项目”。但一些专家不忍“黎明”号就此夭折,经多方游说后宇航局在不到一个月时间内又同意恢复。

任务介绍

黎明号小行星探测器“黎明”号于2011年首先探测小行星灶神星,进行6个月的观测后离开,再于2015年赶到谷神星继续观测,整个太空旅行的距离长达48亿公里。灶神星和谷神星是火星和木星之间小行星带里个头最大的成员,科学家希望通过观测研究这两个天体,能够揭开太阳系诞生的线索。

黎明号小行星探测器“黎明”号于2011年首先探测小行星灶神星,进行6个月的观测后离开,再于2015年赶到谷神星继续观测,整个太空旅行的距离长达48亿公里。灶神星和谷神星是火星和木星之间小行星带里个头最大的成员,科学家希望通过观测研究这两个天体,能够揭开太阳系诞生的线索。

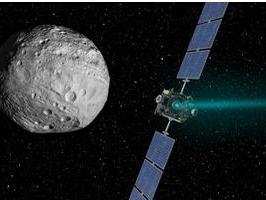

科学家认为,小行星是处于萌芽期但未得到机会成长起来的“行星婴儿”。谷神星、灶神星、智神星和婚神星被称为小行星带的“四大金刚”。

之所以选择灶神星和谷神星进行探测,不仅仅是因为它们个头较大,而且还因为它们与小行星带里的其他天体存在显著差别。灶神星和谷神星都形成于大约45亿年前,据估计,它们都形成于太阳系早期,并且由于木星的强大引力作用而演化迟缓。研究人员希望比对观测这两个天体的演化过程。

2017年10月,美国国家航空航天局(NASA)官网报道,“黎明”号的第二次拓展任务,仍然“锁定”火星和木星之间的小行星带中的最大物体——矮行星谷神星。在此期间,探测器将降到比以往任何时候都要低的轨道,直至燃料用尽。[1]

参数数据

科学仪器

“黎明”号配有三种科学仪器——摄像机、红外线光谱仪、伽马射线与中子探测器,它将从不同高度对两个天体进行探测,研究太阳系早期环境及形成过。

推动动力

黎明号小行星探测器“黎明”号使用离子发动机,离子发动机使用光电转换装置将太阳能变为电能,再通过结构设计使电能 产生电磁场;工作介质在高温下被电离,电子从原子或分子中跑出,丢掉电子的原子或分子带正电,逸出的电子带负电,它们在总体上是呈中性的,这就形成了等离子体;呈中性的等离子体具有导电性,与磁场能相互作用,由电磁感应可以获得产生加速度的力。

黎明号小行星探测器“黎明”号使用离子发动机,离子发动机使用光电转换装置将太阳能变为电能,再通过结构设计使电能 产生电磁场;工作介质在高温下被电离,电子从原子或分子中跑出,丢掉电子的原子或分子带正电,逸出的电子带负电,它们在总体上是呈中性的,这就形成了等离子体;呈中性的等离子体具有导电性,与磁场能相互作用,由电磁感应可以获得产生加速度的力。

概括起来说,就是利用太阳能引发的电磁场对载流等离子体产生罗伦兹力的原理,使处于中性的等离子状态的工作介质加速以产生推力。 这种太阳能电火箭比通常使用的化学火箭效率要高10倍,所需推进剂即工作介质较少,可使航天器有更多的空间装载有效载荷。

探测行动

发射升空

黎明号小行星探测器美国东部时间2007年9月27日早7时34分00秒072毫秒(北京时间20时34分00秒072毫秒),美国航空航天局(NASA)的“黎明”号探测器从佛罗里达州肯尼迪航天中心由一枚德尔塔2型火箭运载顺利升空,开始了它长达8年近50亿公里的星际探索之旅。

黎明号小行星探测器美国东部时间2007年9月27日早7时34分00秒072毫秒(北京时间20时34分00秒072毫秒),美国航空航天局(NASA)的“黎明”号探测器从佛罗里达州肯尼迪航天中心由一枚德尔塔2型火箭运载顺利升空,开始了它长达8年近50亿公里的星际探索之旅。

灶神星

黎明号小行星探测器

黎明号小行星探测器

2011年5月3日,黎明号在距离灶神星1.21百万公里时拍摄了第一张照片,当中灶神星只有约5像素宽。黎明号进入接近灶神星的探测阶段,并于6月12日开始减速,准备在34天后进入环灶神星轨道。

2011年6月1日,黎明号距离灶神星48.3万公里时,为了导航需要拍摄了20张连续照片,分辨率已接近哈伯空间天文台拍摄的灶神星照片。

2011年7月16日,美国宇航局证实黎明号进入环灶神星轨道,成为首个环绕小行星带小行星的探测器。

2011年9月27日,黎明号进入距离灶神星680公里的公转轨道,环绕一周的时间为12.3小时。12月8日进入另一个公转轨道,距离灶神星只有210公里,环绕一周的时间为4.3小时。

美国东部时间2012年9月5日凌晨2时26分,“黎明”号已在离开灶神星轨道,向谷神星飞去。

谷神星

2015年1月,“黎明”号太空船传回了一张到目前(2015年1月)为止最清晰的矮行星谷神星的图像。[2]

2015年3月4日,美国航空航天局宣布,黎明号小行星探测器已接近矮行星谷神星的插入轨道。于3月6日,进入绕“谷神星”运行的轨道。

燃料耗尽

2018年11月,“黎明”号小行星探测器近日与地面控制人员失去联系。项目科学家表示,“黎明”号已因燃料耗尽而“寿终正寝”,其对太阳系小行星带的两个主要天体——灶神星和谷神星探测的结果使人类受益。

-

宇宙之海的涟漪:引力波探测

2025-09-28 04:25:10 查看详情

求购

求购