- 变性蛋白

变性蛋白

基本结构

蛋白质是由多种氨基酸通过肽键构成的高分子化合物,在蛋白质分子中各氨基酸通过肽键及二硫键结合成具有一定顺序的肽链称为一级结构;蛋白质的同一多肽链中的氨基和酰基之间可以形成氢键或肽链间形成氢键,使得这一多肽链具有一定的构形,包括α-螺旋、β-折叠、β-转角和自由转曲,这些称为蛋白质的二级结构;二级结构通过连接形成三级结构;多条肽链聚集成为具有一定空间构型称为四级结构,其中一条肽链叫一个亚基。

变性原因

变性作用是蛋白质受物理或化学因素的影响,改变其分子内部结构和性质的作用。一般认为蛋白质的二级结构和三级结构有了改变或遭到破坏,都是变性的结果。能使蛋白质变性的化学方法有加强酸、强碱、重金属盐、尿素、乙醇、丙酮等;能使蛋白质变性的物理方法有加热(高温)、紫外线及X射线照射、超声波、剧烈振荡或搅拌等。

变性标志

蛋白质生物功能(生物学活性)的丧失。

变性后果

生物活性丧失

蛋白质活性 蛋白质的生物活性是指蛋白质所具有的酶、激素、毒素、抗原与抗体、血红蛋白的载氧能力等生物学功能。生物活性丧失是蛋白质变性的主要特征。有时蛋白质的空间结构只有轻微变化即可引起生物活性的丧失。

蛋白质活性 蛋白质的生物活性是指蛋白质所具有的酶、激素、毒素、抗原与抗体、血红蛋白的载氧能力等生物学功能。生物活性丧失是蛋白质变性的主要特征。有时蛋白质的空间结构只有轻微变化即可引起生物活性的丧失。

某些理化性质的改变

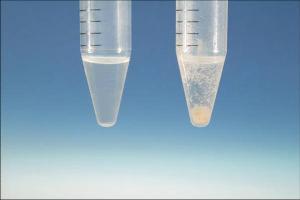

蛋白质变性后理化性质发生改变,如溶解度降低而产生沉淀,因为有些原来在分子内部的疏水基团由于结构松散而暴露出来,分子的不对称性增加,因此粘度增加,扩散系数降低。

生物化学性质的改变

蛋白质变性后,分子结构松散,不能形成结晶,易被蛋白酶水解。蛋白质的变性作用主要是由于蛋白质分子内部的结构被破坏。天然蛋白质的空间结构是通过氢键等次级键维持的,而变性后次级键被破坏,蛋白质分子就从原来有序的卷曲的紧密结构变为无序的松散的伸展状结构(但一级结构并未改变)。所以,原来处于分子内部的疏水基团大量暴露在分子表面,而亲水基团在表面的分布则相对减少,至使蛋白质颗粒不能与水相溶而失去水膜,很容易引起分子间相互碰撞而聚集沉淀。

变性因素

物理因素

蛋白质变性 物理因素可以是加热、加压、脱水、搅拌、振荡、紫外线照射、超声波的作用等。

蛋白质变性 物理因素可以是加热、加压、脱水、搅拌、振荡、紫外线照射、超声波的作用等。

尿素、乙醇、丙酮等,它们可以提供自己的羟基或羰基上的氢或氧去形成氢键,从而破坏了蛋白质中原有的氢键,使蛋白质变性。但氢键不是化学键,因此在变化过程中没有化学键的断裂和生成,所以是一个物理变化。

加热、紫外线照射、剧烈振荡等物理方法使蛋白质变性,主要是破坏蛋白质分子中的氢键,在变化过程中也没有化学键的断裂和生成,没有新物质生成,因此是物理变化。否则,鸡蛋煮熟后就不是蛋白质了。而我们知道,熟鸡蛋依然有营养价值,其中的蛋白质反而更易为人体消化系统所分解吸收。

化学因素

化学因素有强酸、强碱、尿素、重金属盐、十二烷基磺酸钠(SDS)等。

重金属盐使蛋白质变性,是因为重金属阳离子可以和蛋白质中游离的羧基形成不溶性的盐,在变性过程中有化学键的断裂和生成,因此是一个化学变化。

强酸、强碱使蛋白质变性,是因为强酸、强碱可以使蛋白质中的氢键断裂。也可以和游离的氨基或羧基形成盐,在变化过程中也有化学键的断裂和生成,因此,可以看作是一个化学变化。

在临床医学上,变性因素常被应用于消毒及灭菌。医学中常用消毒剂是酒精,但其浓度有一定要求。这是因为,过高浓度的酒精会在细菌表面形成一层保护膜,阻止其进入细菌体内,难以将细菌彻底杀死。若酒精浓度过低,虽可进入细菌,但不能将其体内的蛋白质凝固,同样也不能将细菌彻底杀死。所以医学上一般用70%~75%的酒精消毒。在另一方面,注意防止蛋白质变性能有效地保存蛋白质制剂。蛋白质的变性很复杂,要判断变性是物理变化还是化学变 化,要视具体情况而定。如果有化学键的断裂和生成就是化学变化;如果没有化学键的断裂和生成就是物理变化。

恢复性能

蛋白质在受到光照、热、有机溶剂以及一些变性剂的作用时,次级键受到破坏,导致天然构象的破坏,使蛋白质的生物活性丧失。如果变性条件剧烈持久,蛋白质的变性是不可逆的。如果变性条件不剧烈,这种变性作用是可逆的,说明蛋白质分子内部结构的变化不大。这时,如果除去变性因素,在适当条件下变性蛋白质可恢复其天然构象和生物活性,这种现象称为蛋白质复性(renaturation)。例如胃蛋白酶加热至80~90℃时,失去溶解性,也无消化蛋白质的能力,如将温度再降低到37℃,则又可恢复溶解性和消化蛋白质的能力。

蛋白沉淀

蛋白质沉淀

蛋白质沉淀 我们有时常常会看到变性的蛋白质在溶液中沉淀,蛋白质的变性的确与沉淀有密不可分的关系,但并不是所有变性的蛋白质都会在溶液中沉淀。具体地说,变性蛋白质一般易于沉淀,但也可不变性而使蛋白质沉淀,在一定条件下,变性的蛋白质也可不发生沉淀,变性蛋白质只在等电点附近才沉淀,沉淀的变性蛋白质也不一定凝固。例如,蛋白质被强酸、强碱变性后由于蛋白质颗粒带着大量电荷,故仍溶于强酸或强减之中。但若将强碱和强酸溶液的pH调节到等电点,则变性蛋白质凝集成絮状沉淀物,若将此絮状物加热,则分子间相互盘缠而变成较为坚固的凝块。

蛋白质沉淀 我们有时常常会看到变性的蛋白质在溶液中沉淀,蛋白质的变性的确与沉淀有密不可分的关系,但并不是所有变性的蛋白质都会在溶液中沉淀。具体地说,变性蛋白质一般易于沉淀,但也可不变性而使蛋白质沉淀,在一定条件下,变性的蛋白质也可不发生沉淀,变性蛋白质只在等电点附近才沉淀,沉淀的变性蛋白质也不一定凝固。例如,蛋白质被强酸、强碱变性后由于蛋白质颗粒带着大量电荷,故仍溶于强酸或强减之中。但若将强碱和强酸溶液的pH调节到等电点,则变性蛋白质凝集成絮状沉淀物,若将此絮状物加热,则分子间相互盘缠而变成较为坚固的凝块。

沉淀原理

蛋白质所形成的亲水胶体颗粒具有两种稳定因素,即颗粒表面的水化层和电荷。若无外加条件,不致互相凝集。然而除掉这两个稳定因素(如调节溶液pH至等电点和加入脱水剂)蛋白质便容易凝集析出。如将蛋白质溶液pH调节到等电点,蛋白质分子呈等电状态,虽然分子间同性电荷相互排斥作用消失了。但是还有水化膜起保护作用,一般不致于发生凝聚作用,如果这时再加入某种脱水剂,除去蛋白质分子的水化膜,则蛋白质分子就会互相凝聚而析出沉淀;反之,若先使蛋白质脱水,然后再调节pH到等电点,也同样可使蛋白质沉淀析出。[1]

常用方法

1、重金属盐沉淀蛋白质

蛋白质可以与重金属离子如汞、铅、铜、银等结合成盐沉淀,沉淀的条件以pH稍大于等电点为宜。因为此时蛋白质分子有较多的负离子易与重金属离子结合成盐。重金属沉淀的蛋白质常是变性的,但若在低温条件下,并控制重金属离子浓度,也可用于分离制备不变性的蛋白质。

临床上利用蛋白质能与重金属盐结合的这种性质,抢救误服重金属盐中毒的病人,给病人口服大量蛋白质,然后用催吐剂将结合的重金属盐呕吐出来解毒。

2、有机溶剂沉淀蛋白质

可与水混合的有机溶剂,如酒精、甲醇、丙酮等,对水的亲和力很大,能破坏蛋白质颗粒的水化膜,在等电点时使蛋白质沉淀。在常温下,有机溶剂沉淀蛋白质往往引起变性。例如酒精消毒灭菌就是如此,但若在低温条件下,则变性进行较缓慢,可用于分离制备各种血浆蛋白质。

3、加热凝固

将接近于等电点附近的蛋白质溶液加热,可使蛋白质发生凝固(coagulation)而沉淀。加热首先是加热使蛋白质变性,有规则的肽链结构被打开呈松散状不规则的结构,分子的不对称性增加,疏水基团暴露,进而凝聚成凝胶状的蛋白块。如煮熟的鸡蛋,蛋黄和蛋清都凝固。

应用价值

蛋白质纯化 1、鸡蛋、肉类等经加温后蛋白质变性,熟后更易消化。

蛋白质纯化 1、鸡蛋、肉类等经加温后蛋白质变性,熟后更易消化。

2、细菌、病毒加热,加酸、加重金属(汞)因蛋白质变性而灭活(灭菌、消毒)。

3、动物、昆虫标本固定保存、防腐。

4、很多毒素是蛋白质,加甲醛固定,减毒、封闭毒性碱基团作类毒素抗原,制作抗毒素。

5、用于蛋白纯化中杂蛋白的沉淀。

求购

求购