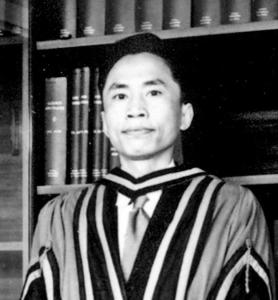

- 戴传曾

戴传曾

人物生平

求学生涯

1. 中学和大学时期(1932~1942)

中学时代,他积极参加“五卅”、“九一八”等纪念活动,立下了“救国不忘读书,读书为了救国”的志向。他所在的学校叫“效实中学”,是当时浙江省最好的学校,老师水平高,对同学要求严。中学毕业时,上海已经沦陷。1938年他以优异成绩考上了昆明的西南联合大学。

他是西南联大的第一届学生。由于学校刚迁到昆明,条件很差,但名师云集。他们中有吴有训、赵忠尧、霍秉权、饶毓泰、叶企孙等老一辈物理学家。一年级在数学系,二年级转到物理系学习。当时物理系人不多,一个年级只有十几名学生,但班上有天资突出的同学(如杨振宁)带动,整个学习水平提高了。

四年大学生活很艰苦,但又很难忘。学生们40多人住在一间茅草房里,晚上没有电灯,只能点油灯。饭厅、图书馆都在大草棚中。1939年日机频繁轰炸,大家不得不往山里跑。白天有轰炸,只好晚上上课。虽然很疲乏,但还是坚持集中精力学习。当时由于交通断绝,无法与家里联系,经济已无来源,只能靠领战区贷金和奖学金,有时还得到中学代课和做家庭教师养活自己。1942年,在吴大猷的指导下,完成了关于用分析力学解决天体中行星运动问题的毕业论文。

2. 从西南联大到清华大学工作(1942~1947)

毕业后他留在西南联大物理系任助教,当助教的同时,跟着听些研究生课程。当时吴大猷讲量子力学,王竹溪讲统计力学,赵忠尧、张文裕、霍秉权三位讲原子核物理。

1946年,遇有考中英“庚子赔款”官费留学的机会。当时在全国八大城市招考,约有400人报考物理专业。考上一二名的可去英国,三四名的去美国,五六名的去法国。结果戴传曾高居榜首,被录取到英国留学。他坐卡车离开昆明,趁还没发榜的时候,回老家宁波看望亲朋好友。在家乡他接到霍秉权先生的邀请,于是决定先北上到清华大学任教。途经天津时,正好发榜,获取第一名的好消息使他心情非常激动。抗战期间,清华大学校舍成了日本伤病员的医院,原先的教学设施破坏殆尽。他在那里紧张劳动了6个月,做了两件事:第一件事是恢复物理实验室;第二件是编写了一本实验教材,还组织了出版,解决了当时教学的急需。

3. 英国留学期间

1951年获英国利物浦大学哲学博士学位1947年8月,经广州去英国利物浦大学留学。他有幸师从诺贝尔奖获得者查德威克(JamesChadwick,中子发现者)教授。查德威克在利物浦以一台8MeV的回旋加速器建了一个基地,开展核物理研究。戴传曾在他的帮助下一边学习,一边做研究工作。戴传曾与英国同学R.Middleton[后来是宾州大学(University of Pennsylvania)串列加速器实验室主任]合作做氘核轰击其他原子核引起的中子角分布实验研究。因能量比较高,出来的中子可以达几个MeV,角分布测量比较困难。实验由戴传曾负责设计和安排。他们采用了黄昆在利物浦理论组提出的削裂反应理论的计算方案,算出了很多原子核能级的宇称和自旋。这工作在当时是研究削裂反应的首批成果。

1951年获英国利物浦大学哲学博士学位1947年8月,经广州去英国利物浦大学留学。他有幸师从诺贝尔奖获得者查德威克(JamesChadwick,中子发现者)教授。查德威克在利物浦以一台8MeV的回旋加速器建了一个基地,开展核物理研究。戴传曾在他的帮助下一边学习,一边做研究工作。戴传曾与英国同学R.Middleton[后来是宾州大学(University of Pennsylvania)串列加速器实验室主任]合作做氘核轰击其他原子核引起的中子角分布实验研究。因能量比较高,出来的中子可以达几个MeV,角分布测量比较困难。实验由戴传曾负责设计和安排。他们采用了黄昆在利物浦理论组提出的削裂反应理论的计算方案,算出了很多原子核能级的宇称和自旋。这工作在当时是研究削裂反应的首批成果。

他还研究了核乳胶的收缩因子及射程修正。1951年完成了利用核乳胶进行的一些核反应的研究(C.T.Tai.1951. Someinvestigation of nuclear reactions using photographic emulsion, with a study ofsome of its properties in nuclear reseach. For the Degree of Doctor inPhilosophy in the University of Liverpool.)的博士论文,获哲学博士学位。

1942年毕业于西南联合大学物理系,后历任西南联大、昆明中山大学、清华大学教职。

1951年获英国利物浦大学哲学博士学位。

中国原子能科学研究院研究员、名誉院长。主要从事实验核物理、反应堆物理、反应堆工程和核电安全方面的分析研究并获重要成就。是第六届全国政协委员。曾在巩固进行氘-质子、氘-中子核反应角分布实验研究,是国际上首批从(d,n)反应中测得自旋宇称的学者之一。

50年代指导并参加研制中子衍射谱仪等多种仪器并用其开展了有关研究。

60年代以来,在大型电磁分离器等多种仪器研制和核潜艇动力堆等多项重点项目研究中作了大量组织领导和业务指导工作;领导研制成微型反应堆并开发了单晶硅中子嬗变掺杂技术;为建立中国核电安全研究体系作出突出贡献。1980年当选为中国科学院院士(学部委员)。

回国后研制成功卤素管、中子计数管、中子电离室等多种核探测器。在中子物理研究中,建立了国内第一台中子晶体谱仪,获得了国内首批中子截面数据。其中卤素计数管填补了国内核探测技术领域的空白,并于1956年获中科院自然科学三等奖。

研制成功中子衍射谱仪,达到当时国际先进水平。并开展了单色中子利用及中子衍射研究,验证并获得核能应用的截面数据。参加领导屏蔽物理研究,为核反应堆设计提供了依据。主持并指导了生产堆、动力堆、高通量堆等工程的研究和部分设计。组织并指导民用微型反应堆的研制和单晶硅中子掺杂研究。

毅然归国

那时,国内抗美援朝的消息传到英国,几个中国同学很受鼓舞,都决心学成回国。尽管英国的一些研究机构要挽留戴传曾,但他还是决定尽快回国。当年年底,经香港到达广州,在那里参观了工业展览会,再北上,经上海到北京。使他非常感动的是,在寒冷的冬天,近代物理所钱三强所长亲自到火车站来迎接他。从此,揭开了戴传曾从事原子能科研工作的序幕。

4. 近代物理所、原子能所期间(1952~1965)

戴传曾来到了近代物理所,接过钱三强所长亲自主持的核探测器组,开始了艰苦创业,研制中国第一代核探测仪器。

1952年底,戴传曾任核探测器组组长。当时,他领导的组内大多是刚毕业的年轻人,在工作上除分别具体指导外,他还在组内建立了每周汇报工作和讨论的制度,充分发扬学术民主,使得学术气氛非常活跃。在他的带领下,青年们成长很快。

那时正值抗美援朝,王淦昌带队去朝鲜战场视察,带回来一项特殊任务:提出研制一套手携式辐射探测仪,以探测、鉴定美军是否使用原子弹。这个任务交给了戴传曾。当时实验室条件极差,一切都要白手起家,但他欣然接受了这项紧急任务。他和李德平合作,因陋就简,自己骑着自行车到天桥旧货摊购买可利用的零部件,带领大家吹玻璃管,设计电子线路、焊接电路,通过很短时间加班加点的艰苦努力,研制成了一个用卤素盖格计数管做的可携带式的辐射探测器和一个以强流管做的探测器。卤素盖格计数管的生产工艺还推广到华东电子管厂批量生产。

为了发展中国的中子探测技术,首先要解决中子源的问题。当时国内还没有加速器也没有反应堆,怎么办?他们就自制中子源。戴传曾打听到协和医院有一个废弃的500毫克镭源,设备已毁坏,抗战后一直封存着。戴传曾得到放射化学家杨承宗的大力支持,清理修复了镭源装置,提取了氡气。戴传曾把自己从英国带回来的铍粉与氡气一道封入玻璃管中,做成了氡-铍中子源。从此氡-铍中子源就成为在反应堆和加速器建成前开展中子研究工作的唯一中子源。有了中子源,在戴传曾的带领下,开始了三氟化硼中子计数管的攻关。他们从头做起,对三氟化硼计数管的放电机制和工作条件进行深入研究后,很快过了技术关,制成了性能优良的中子计数管,并建立了生产工艺,推广到上海电子管厂生产。

上述几种计数管的研制成功和投入批量生产,为中国地质勘探、教学工作、武装防化兵、中子物理实验、核武器研制和核试验提供了必不可少的测量手段。为中国其后自主研发核武器及核反应堆奠定了基础。

在戴传曾的指导下,还开展了碘化钠晶体和有机闪烁探测器、含氢正比计数管、空气等效电离室、硼膜及裂变电离室、栅网电离室、用于绝对测量的4πβ-γ符合技术、中子源绝对测量等研究。

为开展中子物理研究和在反应堆上开展慢中子谱学和固体物理研究,从1956年开始,在戴传曾的带领下,利用当时从部队弄来的高射炮底盘设计出了一个中子晶体谱仪,为了使其轻快些、精度高一些,他们与长春光机所合作,仅仅用了9个月时间制成了中国第一台高精度中子晶体谱仪。这台谱仪于1960年改建成中子衍射仪投入使用。这是中国第一台中子衍射谱仪,也是当时社会主义阵营内精密度最高的一台衍射谱仪。由前苏联为中国援建的第一座实验性重水反应堆是1958年7月建成的。为抢在反应堆启动前能有一台中子谱仪在水平孔道上工作,探测中子,开展慢中子谱学研究,戴传曾提出自己设计制造一台简易谱仪。他首先找来一个原中央研究院的旧的X衍射仪刻度盘,从它读出度、分、秒,围绕这个刻度盘设计。在他的带领和具体指导下,仅仅用4个多月时间就设计制作了一台独具一格的中子晶体谱仪。他们还做了一个高精度、很精致的准直器塞入反应堆,测出了镉、铟等核素的中子全截面,测得的数据与当时国际上公布的数据一致。

上述两台谱仪均达到了当时的国际先进水平。在它们上面先后开展了堆中子能谱、中子全截面和裂变截面及中子衍射的实验研究。这两台谱仪连续可靠地使用了20多年,为中国在反应堆上开展中子物理研究和固体物理研究发挥了重要作用。

1959年以后,中苏关系恶化,苏联专家相继撤走,给我们留下了很多半截子工作。像稳定同位素分离器就是一个例子,苏联没有把关键的离子源和接收器拿来,只给了我们大型的电磁铁和真空盒,连真空泵都没给。戴传曾临时受命,担任了刚组建的稳定同位素分离研究室主任,筹建电磁分离器。他带领大家凭文献里的离子源和接收器的图纸逐个琢磨,如用什么材料,要耐多少高温,钨丝要多粗,钨块是什么样的等等,进行了扎扎实实的研制工作。后来研究室的同志在此基础上花了一年多时间,终于把离子源搞出来了。接收器也一样搞出来了。在1965年生产出了中国第一批稳定同位素。

当时,苏联反应堆设计专家也全部撤走了。在此关键时刻,二机部领导决定任命戴传曾为建造天然铀石墨生产堆的科学顾问。这使作为核物理学家的戴传曾有机会转向反应堆工程这个崭新的领域施展自己的才华。

戴传曾担任生产堆的科学顾问后,参与了工艺设计,与负责工程的有关同志一起认真消化前苏联的初步设计资料,一起验证数据,一起选定工艺参数。经过两三年的工作,设计工作取得了很大进展。但是他们发现对很多数据没有把握,选择准确的工艺参数很困难,需要开展大量科研工作。于是二机部决定成立反应堆工程研究所,即北京194所。

核电安全

5. 194所工作期间(1965~1978)

北京194所成立后,戴传曾被任命为副所长,他明确分工抓科研和学术领导工作。戴传曾抓的第一件事是选定生产堆元件包壳材料。经过大量试验,选定了303-1铝合金作为包壳材料。在这同时,还解决包壳的制造工艺问题。他还亲自做了石墨的性能测试,证明了中国自己生产的石墨是合格的。另外,他还抓了破损元件检测、元件在49-2游泳池堆上的考验、几个大系统的力学性能计算,以及利用次临界装置测量临界性能等大量科研工作,为生产堆的设计提供了大量、可靠的实验数据。为配合氚靶的设计和制备,戴传曾还领导了氚靶件在堆内辐照及辐照后的提取工作,解决了氚靶定型问题。

之后他所负责的科研工作重点逐渐转向核动力堆。在为中国第一艘核潜艇动力堆做的重点科研项目中,最突出的是燃料组件考验。开始把30根组件放在101重水堆的高温高压辐照考验回路中进行辐照考验。可惜由于工艺不过关,有一个堵焊点早期失效,发现堆水中出现了裂变产物,所以没有达到最终考验要求的燃耗值,不得不取出来,终断了继续考验。后来把查出的问题反馈到元件厂家,在燃料组件的生产工艺上作了改进。接着又成功地进行了10根棒束的堆内考验,并进行了解体,作了外观检查和破坏性检查。同时还做了核潜艇堆压力容器材料654-Ⅲ钢的辐照试验,发现它的脆性转换点比较低,得出了不会在高温条件下引起脆化的结论。另外,在物理方面做了模拟零功率试验,在热工方面做了流道流量测定试验,还做了一些控制方面的工作,为中国第一艘核潜艇的研制做出了重要贡献。

1968年后,北京194所提出了一个大发展计划:一是开展核电站的研究;二是进行快堆的初步研究;三是研究空间堆。核电站研究工作主要围绕燃料元件进行。经戴传曾亲自组织实施,建成了国内第一个大型辐照后材料检验热室(303热室)。在快堆研究方面,戴传曾作为技术负责人建立起了钠工艺研究工号和快堆零功率装置。在空间堆研究工作中,利用堆内热离子发电技术发出的电流,唱出了“东方红”乐曲。与此同时,参照国外经验,他提出在中国建造TRIG型脉冲堆,并领导了概念设计工作,为中国核动力院80年代建成脉冲堆打下了基础。

303热室建设中,开始时主持该工程的领导和同志们只考虑了近期工程任务的急需,提出了只包括机械性能检验和外观检查的4间热室方案。主管业务的戴传曾则认为既然花那么多钱建一座新的热室,就应该有个规划,不仅要能满足近期工程急需,还应当考虑长远的需要,尤其是今后中国辐照后的燃料元件检验的需要。他亲自调研参考国外同类热室资料,提出了包括热室、半热室、后区等严格分区的、能适应辐照过的材料和燃料元件检验、比较配套又符合防护要求的10间热室方案。参加当时工作的同志说:“这是我们连想都不敢想的,好是好,就是怕部领导不批准。”戴传曾告诉他们,科学工作者应该坚持实事求是,按科学规律办事,尽自己的责任,把需要向领导反映清楚,去争取领导的支持。他亲自说服了当时的军管会领导,又与军管会领导一道又说服了部领导,终于得到了部领导的支持,实现了建立10间热室的方案。正是由于303热室的建设作了长远考虑,热室建成后,不仅完成了辐照材料检验等急需任务,还完成了生产堆、核潜艇堆元件辐照考验后的检验工作,完成了秦山核电厂3×3考验小组件辐照后的检验工作。1995年开始,又为秦山核电厂反应堆压力壳钢随堆考验的监督管样品开始进行逐根检验。稍经改造,热室还能进行秦山核电厂乏燃料单根元件的检验工作。由于303热室进行了严格区分,几十年来,热室工作场地没有发生过严重污染。303热室至今仍是中国进行辐照后的材料和燃料元件无损检验、破坏性检验及力学试验的一个重要的综合试验基地。

后来,重点搞49-3高通量堆。当初建49-2游泳池式反应堆时,有人提出了一个比较形象的说法,就是“骑驴找马”。49-2堆是一匹驴,骑上去后要找一匹马,马就是高通量堆。49-2堆建成后,有人提出要搞一个可变换的,即根据需要,有时作水堆,有时变为铍堆这样一个高通量堆。戴传曾对此方案提出了质疑。他认为,反应堆是很复杂的,剂量很大,不能像下跳棋一样随便挪来挪去的,除非搞成双区堆。后来经过进一步论证,双区堆方案被人接受。在49-3高通量堆的设计过程中,戴传曾组织并参与了重大技术方案的制订、工作过程的检查,以及安全措施的审定等工作。高通量堆的用途、规模、堆型以及堆物理方案都是在他具体指导下确定的。他还组织了燃料元件考验、材料试验、控制棒试验、水力模拟等大量科研工作,为设计提供了一系列可靠的依据。

6.回到原子能所(院)之后(1978~1990)

1978年,北京194所内迁四川。于是戴传曾受原子能所所长王淦昌邀请,回原子能所担任副所长。1979年,随着改革开放,王淦昌所长率领中国核能代表团赴美访问。访问期间,作为代表团成员的戴传曾在密苏里大学(Universityof Missouri)看到了在他们5MW的研究堆上对单晶硅进行中子嬗变掺杂磷的技术,每年可辐照掺杂好几吨单晶硅,用在大功率整流管上。戴传曾很快意识到这是一项很实用的核应用技术。过去单晶硅掺杂都采用扩散的方法,将磷原子掺杂到硅单晶中,但掺杂不均,很难达到预期的目标电阻率,制作的半导体器件成品率很低。利用反应堆释放出来的中子嬗变掺杂,中子可以打入单晶硅深层,使掺杂的磷原子分布非常均匀,而且可以根据需要的目标电阻率控制掺入适当量的磷。他回国后,立即进行了认真的可行性分析,正式提出开展这一崭新课题的研究。他亲自物色工作人员,组织制定研究方案,指导改造49-2游泳池式反应堆,扩大堆芯,增加了辐照孔道数,又用铍块代替周围石墨块,改善中子照射量。他还亲自组织攻关,解决了如何控制辐照量和辐照温度,以及如何退火等一系列工艺技术问题。几个月后,就诞生了中国第一批中子嬗变掺磷的单晶硅,并很快应用到可控硅和大功率整流管的生产中,不仅大大提高了器件的成品率,更重要的是为原子能所军转民走出了重要的一步。此项成果荣获了核工业部级科技进步奖二等奖。

1979年,戴传曾去加拿大访问,看到多伦多大学(Universityof Toronto)开发的一种叫Slow-poke的反应堆,它堆体积小、功率低,具有一定的中子注量率。它消耗燃料少,装一炉料可使用10年,非常经济。加上它具有固有安全性,很适合建在城市中,可作为方便的中子活化分析工具。它也可以作为一种很好的教学培训堆,还可以用来生产短寿命同位素。出国前堆物理室曾有人提议搞这种堆,他出国实地考察后,觉得很值得干。回国后,他找了核工业部的张忱部长,极力倡议在中国建造这种既经济安全、操作方便、又有广泛应用前途的微型中子源反应堆。戴传曾在一段时间内,以极大精力扑在领导该堆的设计研制工作上。他指导了物理方案论证,亲自组织和审定了初步设计和施工设计方案,终于在1984年3月完全靠中国自己的力量建成了原型微堆。此项成果荣获1987年国家科技进步奖一等奖。现在微型中子源反应堆已得到商业推广,不但在国内的上海、山东、深圳建造了3座,而且已推广到国外,分别帮助巴基斯坦、伊朗、加纳、叙利亚和尼日利亚各建造了一座。微型中子源反应堆成了中国核工业总公司的一项重要的出口创汇项目。

1972年2月的一天,戴传曾曾应邀参加了周恩来总理主持的发展核电问题座谈会,席间,总理问:“英国今天的核能发展情况如何?”戴传曾回答:“约占全国能源的8%”。总理听了强调说:“中国是社会主义国家,应当比英国发展得快一些,二机部要抓核能,不能只成为爆炸部”。总理在座谈会上充分听取了大家的发言后,就中国发展核电提出了“安全、适用、经济、自力更生”的方针。

戴传曾铭记周总理的嘱托,在进行了一番认真调研后,从1976年开始,在多种场合通过各种渠道倡导在中国发展核电。1981年他在全国政协委员的汇报中分析了中国的核科技力量,提出了应尽早尽快在中国发展核电的意见。他从中国能源结构和国民经济发展需求的分析出发,在《光明日报》上发表了题为“发展核电”的文章,呼吁和宣传在中国尽早发展核电。此后,在全国政协会议上,又曾多次提出提案,受到了党中央和国务院的重视,大大促进了核电在中国的起步和发展。

戴传曾从国外发展核电的经验深深体会到,要发展核电,必须把安全放在首位。所以他在中国核电事业起步之日起,就亲自领导原子能院在国内首先开展临界热流密度、膜态沸腾和再淹没等与核电安全密切相关的实验研究。1979年,他去美国考察的第三天刚好碰到美国三里岛核电厂发生事故。这件事轰动了世界,使不少人对核电安全产生了怀疑。这件事使戴传曾更加意识到核电安全研究的重要性。他回国后,立即把工作重点转移到核电安全分析研究上来。他先写信给瑞典朋友,征求对开展核电安全研究的意见。这位朋友十分热情,表示很支持,并马上给他寄来了厚厚的国际原子能机构(IAEA)拟定的安全法规(NUSS)草本。戴传曾立即建议部里组织人员进行翻译,把NUSS系统作为中国核安全法规的基本参考系统。1980年底他到美国核管会(NRC)考察,主动提出要求对方提供核电安全分析程序,通过他的努力最终从美国有关部门得到了RELAP5、FRAP-T、CONTEMPT等大型程序。接着又到橡树岭,得到了对方提供的一些有关的安全分析程序。在他的建议下,中国参加了阿贡软件中心(RadiationSafety Information Computational Center in Argonne National Laboratory),从那里每年可以便宜地得到分析软件。在他的努力下,与美国核管会建立了良好的关系。在这基础上,他与有关方面联系,选送技术骨干去NRC、IAEA及核电发达国家进修学习,并邀请NRC等派专家来华讲学。这些工作为在中国开展核电安全研究,包括建立中国的核安全法规,开展核安全审评和核安全管理奠定了重要的基础。他还为国家核安全局的筹建做了大量工作。在秦山核电厂建造时,国家组建了国家核安全局,他立即为其提供了人才和资料等方面的支持,他本人被邀请担任了顾问。同时他还亲自培养了多名硕士和博士研究生,从事核电事故分析研究,进一步开展核电安全实验研究,开展概率安全分析、燃料元件设计程序和严重事故分析等前沿课题的研究。他指导学生研究了秦山核电厂在事故工况下的性能,对核电厂设计和今后的运行提出了建设性建议,还对事故的预防和处置提出了重要建议。他参与了国家核安全局组织的秦山核电厂追溯性安全分析报告的审评。为适应核电发展的需要,他还领导成立了中国的核电软件中心。

戴传曾在1985年,参加在印度召开的关于快堆的专题会议,他在会上作了关于中国核能发展的报告(C.Z.Dai.1985. The Development of Nuclear Energy in China. Proc. Of Int. Symp. on FastReactors. Kalpakkam, India.)。

1985年后,戴传曾先后被邀请担任了两届国际原子能机构国际核安全咨询顾问组(INSAG)成员。前苏联发生了切尔诺贝利核电站事故后,他参与了事故分析,并与其他成员一起对其进行了源项研究。在担任顾问组成员期间,还参与了核电安全基本准则的制订工作。

1990年10月,戴传曾率团去法国进行科学考察,参观了压水堆核电站和快堆核电站。那次,没有配备随团翻译。因此,领队、专家和翻译便三位一体集中在他身上。由于劳累过度和气候不适,他病倒了,回国就住进了医院。但他没有惊动原子能院任何人,甚至没有意识到自己病情的严重,以为住一段时间就能出院。因为,他想到他这次回国以后还有许许多多的事要等着他去办。

1990年11月11日,原子能院堆工所所长陈叔平去医院看望他。尽管病魔无情地吞噬着他剩余不多的精力,但他还是强打精神,叮嘱陈所长要大胆启用青年人,做好“科研”与“工程”的结合工作,把中国实验快堆搞上去。他还让女儿从抽屉里拿出核电安全分析的有关材料,请陈所长转交给有关科研人员。当他得知快堆研究中心即将在原子能院举行奠基典礼时,虽然病痛难忍,还是露出了欣慰的笑容。

1990年11月18日,戴传曾终因心肾衰竭,带着他对核电事业和核科学事业的执著追求和深深眷恋,与世长辞,终年69岁。

研究方向

戴传曾主要从事实验核物理、反应堆物理、反应堆工程和核电安全方面的分析研究。

是国际上首批从(d,n)反应中测得自旋宇称的学者之一。50年代指导并参加研制成中子衍射谱仪等多种仪器并用其开展了有关研究。

60年代以来,在大型电磁分离器等多种仪器研制和核潜艇动力堆等多项重点项目研究中作了大量组织领导和业务指导工作;领导研制成微型反应堆并开发了单晶硅中子嬗变参杂技术;在建立中国核电安全研究体系作出重要贡献,为新中国核电领域中奇迹般地创造了五个第一:第一台“东风一号”中子晶体谱仪、第一台中子衍射谱仪、第一座快中子零功率堆、第一批中子嬗变掺磷的单晶硅、第一座微型中子源反应堆,戴传曾的一生全部奉献给新中国核能、反应堆、核电事业的研究与制造,是建立核能事业的功臣。

主要成就

科研成果

20世纪50年代,戴传曾指导并参加研制成中子衍射谱仪等多种仪器并用其开展了有关研究。20世纪60年代以来,在大型电磁分离器等多种仪器研制和核潜艇动力堆等多项重点项目研究中做了大量组织领导和业务指导工作,领导研制成微型反应堆并开发了单晶硅中子嬗变掺杂技术。[2]

戴传曾在中国核电领域奇迹般地创造了五个“第一”:第一台“东风一号”中子晶体谱仪、第一台中子衍射谱仪、第一座快中子零功率堆、第一批中子嬗变掺磷的单晶硅、第一座微型中子源反应堆。[3]

由戴传曾带头研究的卤素盖格计数管的生产工艺,填补了中国核探测技术空白。同时还研制成了强流管,并研制成手提式检测仪表,为中国防化兵及时提供了装备。[3]

戴传曾参加了中国第一个大型材料热室的工艺、施工设计,使项目内容和规模接近20世纪70年代初的国际水平,为中国材料辐照实验研究开创了条件。[3]

学术论著

1、李吉根, 俞尔俊, 戴传曾. 秦山核电厂SGTR事故及其处置研究[D]. 1996.

2、戴传曾. 压水堆核电站的安全问题[J]. 核科学与工程, 1984(02):5+9-16.

3、李吉根, 俞尔俊, 戴传曾. 秦山核电厂SBLOCA分析研究[J]. 核科学与工程, 1990(04):5+15-23.

人才培养

戴传曾培养的学生有李德平,唐孝威等。[4][5]

在戴传曾努力下中国与美国核管会建立了良好的合作关系,派业务骨干到中国国外培训,多次派研究人员参加国际交流,为在中国开展核电安全分析研究奠定了基础。[3]

荣誉表彰

1987年,微型中子源反应堆获得国家科技进步奖一等奖。[2]

1980年,当选为中国科学院学部委员(院士)。[1]

1957年,戴传曾获得中国科学院科学奖金三等奖。[3]

1956年,核探测技术获得中国科学院自然科学奖三等奖。[6]

利用中子嬗变掺磷的单晶硅获得核工业部科技进步奖二等奖。

社会任职

| 时间 | 职务 |

|---|---|

1985年 |

国际核安全咨询顾问组(INSAG)首任成员 |

1985年 |

国际原子能机构 |

中国原子能科学研究院名誉院长 |

|

国家核安全专家委员会副主任 |

|

中国核动力学会常务副理事长 |

|

核环境专家委员会副主任 |

|

中国核学会常务理事 |

|

中国计量学会名誉理事 |

|

核动力学会常务副理事长 |

|

《核科学与工程》副主编 |

|

《核动力工程》副主编 |

|

第六届全国政协委员 |

|

第七届全国政协委员 |

|

国务院学位委员会兼原子能评议组组长 |

个人生活

| 时间 | 职务 |

|---|---|

1985年 |

国际核安全咨询顾问组(INSAG)首任成员 |

1985年 |

国际原子能机构 |

中国原子能科学研究院名誉院长 |

|

国家核安全专家委员会副主任 |

|

中国核动力学会常务副理事长 |

|

核环境专家委员会副主任 |

|

中国核学会常务理事 |

|

中国计量学会名誉理事 |

|

核动力学会常务副理事长 |

|

《核科学与工程》副主编 |

|

《核动力工程》副主编 |

|

第六届全国政协委员 |

|

第七届全国政协委员 |

|

国务院学位委员会兼原子能评议组组长 |

人物评价

戴传曾的祖父是戴季石,他是光绪年间的举人,住宅称为访庐。戴传曾是家里的第八个孩子。戴氏家族是宁波有名的“书香门第”之一,祖辈都是教育工作者,戴传曾的父亲戴轩臣先生是宁波有名的中学教师,教授数、理、化。[6][3]

求购

求购