- 湘方言

湘方言

定义

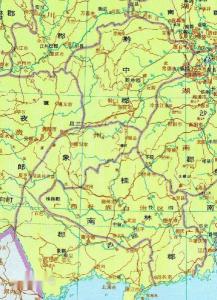

中国方言分布图湘语,古全浊音声母字今读塞音塞擦音时,有的地方仍读浊音,有的地方不论平仄都读为不送气清音。湘语内部因是否具有一定量的浊音而分为老湘语和新湘语。

中国方言分布图湘语,古全浊音声母字今读塞音塞擦音时,有的地方仍读浊音,有的地方不论平仄都读为不送气清音。湘语内部因是否具有一定量的浊音而分为老湘语和新湘语。

新湘语:主要流行于长沙和湘北,受官话方言和赣方言的影响比较大。新湘语中全浊声母多数清化,并多读不送气清音,多数点有独立入声调,但入声无塞音韵尾,新湘语中在有相当数量的明清白话词汇。

老湘语:分布在衡阳、湘乡一带,受外部方言影响较小。老湘语与现代官话以及周边其他方言差别巨大。老湘语中全浊声母在舒声字保留较好,多数无入声调,古入声字已归并到舒声调类,一些方言点存在麻韵二等高化现象(《楚辞音》残卷记载“下”字楚人音户、“马”字读“亡古反”)。

历史

先秦楚言

春秋楚先秦时期流行于楚地的楚方言即楚言(古楚语),是湘语可追溯最古老的源头。古楚语的具体面貌今已不可考证,但它是湖南及湘水流域的汉人最早使用的语言。“楚言”一词最早见于《左传》,说明楚地方言至少在春秋晚期就已经形成,是华夏语的一支,并与当时的中原雅音夏言有别。楚国兴起于汉水源头并长期活跃于江汉平原,并定都于郢(今湖北省西部)。在战国时期,古楚语随着楚国的兴盛,通过征服三苗、荆蛮并大量移民而进入湖南。虽然楚国与中原同出华夏族,但至少在春秋战国时期,楚语与中原华夏语有相差大的差异,同时楚语与当时的齐语、越语也存在区别。礼记:陈或作陵,楚人声……楚人呼陈及陵声相似,故云楚人声。

春秋楚先秦时期流行于楚地的楚方言即楚言(古楚语),是湘语可追溯最古老的源头。古楚语的具体面貌今已不可考证,但它是湖南及湘水流域的汉人最早使用的语言。“楚言”一词最早见于《左传》,说明楚地方言至少在春秋晚期就已经形成,是华夏语的一支,并与当时的中原雅音夏言有别。楚国兴起于汉水源头并长期活跃于江汉平原,并定都于郢(今湖北省西部)。在战国时期,古楚语随着楚国的兴盛,通过征服三苗、荆蛮并大量移民而进入湖南。虽然楚国与中原同出华夏族,但至少在春秋战国时期,楚语与中原华夏语有相差大的差异,同时楚语与当时的齐语、越语也存在区别。礼记:陈或作陵,楚人声……楚人呼陈及陵声相似,故云楚人声。

董同和先生在《与高本汉先生商榷“自由押韵”说兼论上古楚方音特色》中,根据《老子》用韵与《诗经》歧异而与楚辞契合的地方归纳出四条上古楚方言的特点,其一就是真耕通押(in/iŋ),另还有东阳通押(oŋ/aŋ),之幽通押(jɯ/ɯw),鱼侯通押(a/o)。董先生说“真耕通叶的用例,从《老子》到屈宋的作品,再到西汉初楚词作家的作品内逐渐增加的”。此外词汇上很多特色之处《左传·宣公四年》在解释楚国令尹子文名字时说:“楚人谓乳谷,谓虎於菟,故命之曰斗谷於菟。“这说明古楚语不仅在语音上与中原汉语有较大的差别,词汇上也有许多独特的地方。如《楚辞》中的语辞“兮”、“些”则可视为古楚语在语法上的特征。孟子在《孟子·滕文公上》中讥讽楚人许行说话如鸟语,暗示中原语和楚地语言有巨大的差别。多数专家都认为古楚语包括湖北、湖南和长江中游南岸一带,在一定意义上可以说是今天湘语的前身。

汉代南楚语

长沙郡

长沙郡 黔中郡秦统一中国之后,实行郡治,分设长沙郡和黔中郡,而长沙郡的范围也深刻的影响了今天现代湘语的版图,对于湘语的传播,发展和维护其内部的一致性,无疑地起到了相当重要的作用。而古楚语与少数民族杂糅产生的南楚语则是古湘语最早的源头。南楚语最早在西汉杨雄的《輶轩使者语释别国方言》(简称《方言》)出现,并多与“江、湘”等并举。“南楚江湘”看作上古时期的—个方言群或土语群,是“楚语”的嫡系或支系,同时也是吴语的近亲。《史记·货殖列传》云:“衡山,九江,江南豫章,长沙,是南楚也。”南楚大概包括今天的湖南、江西大部以及湖北、广东、广西的部分地区。南楚语的词汇一部分吸收成为汉民族共同语,而一部分则保留在湘方言中,比如:“湘沅交界呼儿为崽”,此用法依然在湘方言口语中。南楚语可以说是古楚语在秦汉时期湖南境内与湖南的土著民所操的语言糅合形成的语言,应该说在“南楚语”的阶段,湘语的发展已经基本成型,如果说要从现代湘语的角度出发来命名一个“古湘语”的话,我们可以把“南楚语”称作“古湘语”。在两汉时期,湖南依然少数民族繁杂,势力非常强大。

黔中郡秦统一中国之后,实行郡治,分设长沙郡和黔中郡,而长沙郡的范围也深刻的影响了今天现代湘语的版图,对于湘语的传播,发展和维护其内部的一致性,无疑地起到了相当重要的作用。而古楚语与少数民族杂糅产生的南楚语则是古湘语最早的源头。南楚语最早在西汉杨雄的《輶轩使者语释别国方言》(简称《方言》)出现,并多与“江、湘”等并举。“南楚江湘”看作上古时期的—个方言群或土语群,是“楚语”的嫡系或支系,同时也是吴语的近亲。《史记·货殖列传》云:“衡山,九江,江南豫章,长沙,是南楚也。”南楚大概包括今天的湖南、江西大部以及湖北、广东、广西的部分地区。南楚语的词汇一部分吸收成为汉民族共同语,而一部分则保留在湘方言中,比如:“湘沅交界呼儿为崽”,此用法依然在湘方言口语中。南楚语可以说是古楚语在秦汉时期湖南境内与湖南的土著民所操的语言糅合形成的语言,应该说在“南楚语”的阶段,湘语的发展已经基本成型,如果说要从现代湘语的角度出发来命名一个“古湘语”的话,我们可以把“南楚语”称作“古湘语”。在两汉时期,湖南依然少数民族繁杂,势力非常强大。

汉族在以今长沙为中心的湘江中下游地区。所以古湘语和少数民族语言长期共存,并不断通过小规模移民向非汉语地区扩散。秦汉时代整个湖南地区的广阔腹地仍然是古苗族、瑶族民族的居住地或未经开发垦殖的原地,其间可能还零星散布着一些汉族移民点。长沙在王莽建立新朝时期改名为填蛮郡,说明甚至在当时的长沙,苗、瑶少数民族势力也非常强大。历代北方的战乱,湖南地区接受了一次又一次的移民,因而人口激增,从元始二年至永和五年138年间,长沙郡人口从23万增至105万,零陵郡从14万增至100万。正是这一波又一波的移民运动,使得古湘语扩散开来。

中古湘语

楚语在唐代有一定的独立性,自身特色比较明显。唐人往往将吴、楚并提,“旃裘吴地尽,髫荐楚言多”、“本吴风俗剽,兼楚语音伧”,亦以“蛮”、“讹”等字眼形容楚地言语,“吏体庄生傲,方言楚俗讹”、“潮满江津猿鸟啼,荆夫楚语飞蛮桨”。可见,在唐人看来,唐时楚语与北方通语间差异较为显著,大致可以算作独立的方言区。同时又由于唐代有大批中原移民涌入湖南,冲击湖南的语言面貌。而五代之前,湖南人也多是来自北方的中原移民。移民带来了相当数量的古汉语词汇,在一些湘方言点保留,如老湘语娄双小片的“行/行路”表示现代汉语的“走”,而“走”则是快跑,其它如辰溆片表示玩耍的“嬉[xai]”、长益片表示拔草的“薅[xau]”等。

五代楚虽然接受了大量的移民,但同时也显示出自身的特色。根据敦煌出土的隋初版本《楚辞音》残本来看,中古汉语的麻韵字[a]楚人读为近似于鱼模韵[uo/io]是最明显的特色,而江淮则无此特征,即“下[ɣa]:楚人音户[ɣuo]”,“马[ma]:亡古反[muo]。这同时也是现代湘语的一个重要特点。其他一些现代湘语的特征也在唐宋时代出现,如唐晚期到宋代湖南诗人及词人用韵反映出中古三套阳声韵尾(伞n/三m/桑ng)混同,如“山n岚m鉴m关n帆m断n”押韵。而阳声韵相混也多于诸多例证如,江西词人孙奕《示儿编》中记载:荆南士人“南[nam]读为难[nan],荆[kieŋ]读为斤[kien]”,这一特征与现代的湘方言极为相似。其次入声韵尾[-k]、[-t]的弱化与消失,此点在《楚辞音》中亦有少数例证,此点可能与湘语绝大多数点无塞尾入声有一定的相关。其次湘语的“浊上归去”正处于初始阶段,但并未普遍出现,而部分浊上读上声依然保留在东安土话中。尤侯部唇音字基本不入鱼模,这一点在现代湘语众多方言点中有保留,如长沙方言的“浮[pau]、阜[xou]、亩[mou]、否[xou]”等字的韵母皆不为[u],但在老湘语双峰话中保留得最为完整,展示湘语尤韵三等唇音字不入鱼模的例子:

五代楚虽然接受了大量的移民,但同时也显示出自身的特色。根据敦煌出土的隋初版本《楚辞音》残本来看,中古汉语的麻韵字[a]楚人读为近似于鱼模韵[uo/io]是最明显的特色,而江淮则无此特征,即“下[ɣa]:楚人音户[ɣuo]”,“马[ma]:亡古反[muo]。这同时也是现代湘语的一个重要特点。其他一些现代湘语的特征也在唐宋时代出现,如唐晚期到宋代湖南诗人及词人用韵反映出中古三套阳声韵尾(伞n/三m/桑ng)混同,如“山n岚m鉴m关n帆m断n”押韵。而阳声韵相混也多于诸多例证如,江西词人孙奕《示儿编》中记载:荆南士人“南[nam]读为难[nan],荆[kieŋ]读为斤[kien]”,这一特征与现代的湘方言极为相似。其次入声韵尾[-k]、[-t]的弱化与消失,此点在《楚辞音》中亦有少数例证,此点可能与湘语绝大多数点无塞尾入声有一定的相关。其次湘语的“浊上归去”正处于初始阶段,但并未普遍出现,而部分浊上读上声依然保留在东安土话中。尤侯部唇音字基本不入鱼模,这一点在现代湘语众多方言点中有保留,如长沙方言的“浮[pau]、阜[xou]、亩[mou]、否[xou]”等字的韵母皆不为[u],但在老湘语双峰话中保留得最为完整,展示湘语尤韵三等唇音字不入鱼模的例子:

| 尤韵三等字 | 长沙城区 | 湘潭城区 | 益阳城区 | 湘乡城关 | 双峰梓门桥 | 双峰荷叶 | 邵阳城关 | 邵阳城步 | 东安花桥 | 江永桃川 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 浮biu | pau | pau | bau | bau | bʏ | bau | bau | bau | bei/bəu | pau |

近古湘语

| 尤韵三等字 | 长沙城区 | 湘潭城区 | 益阳城区 | 湘乡城关 | 双峰梓门桥 | 双峰荷叶 | 邵阳城关 | 邵阳城步 | 东安花桥 | 江永桃川 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 浮biu | pau | pau | bau | bau | bʏ | bau | bau | bau | bei/bəu | pau |

近代湘语

近古湖南方言的格局影响了现代湘语的局面,移民深刻的影响现代湖南方言的布局,比如接受北方移民最多的是湘北地区,其次是湘西地区,与今天的湘北和湘西地区成为官话区不无关系。元代湖北、湖南受战乱的影响,人口大减,地广人稀,而江西则相对稳定。因而元末明初大量江西移民进入湖南,此时湖南人多从江西东来,如湘东一带的醴陵在宋代还是讲楚语的,而在明代就已经成为赣语区域。江西移民主要集中在湖南东部,以及今天的邵阳和新化部分地区。江西移民深刻影响了湖南的方言格局,现代湖南靠近江西的东部交界地带平江、浏阳、醴陵、攸县等都被划归为了赣语区,此外,衡阳地区的常宁、耒阳的赣语区也是移民带入的。明清时期,湖湘移民开始向四川移民,并在四川形成一些方言岛,四川人称之为老湖广话。明初亦有大量的江西人进入湖南,当时移民主要进入的是今天的岳阳、长沙、株洲、湘潭、衡阳等地。这些地方是湖南经济最发达的地区,但长沙湘潭等地虽然也是人口重建式移民区(移民人数达到80%以上),没有形成赣方言的聚集区。周赛红认为可能由于本地人经济比较强势,于是与本地人原来使用的方言糅合成了新湘语。但移民语的影响渗透在语音,语法以及语汇中,湘语特别是新湘语与赣语的关系密切。亦有专家认为长沙等地的新湘语是由老湘语侵蚀赣语形成,存在争议。

近古湖南方言的格局影响了现代湘语的局面,移民深刻的影响现代湖南方言的布局,比如接受北方移民最多的是湘北地区,其次是湘西地区,与今天的湘北和湘西地区成为官话区不无关系。元代湖北、湖南受战乱的影响,人口大减,地广人稀,而江西则相对稳定。因而元末明初大量江西移民进入湖南,此时湖南人多从江西东来,如湘东一带的醴陵在宋代还是讲楚语的,而在明代就已经成为赣语区域。江西移民主要集中在湖南东部,以及今天的邵阳和新化部分地区。江西移民深刻影响了湖南的方言格局,现代湖南靠近江西的东部交界地带平江、浏阳、醴陵、攸县等都被划归为了赣语区,此外,衡阳地区的常宁、耒阳的赣语区也是移民带入的。明清时期,湖湘移民开始向四川移民,并在四川形成一些方言岛,四川人称之为老湖广话。明初亦有大量的江西人进入湖南,当时移民主要进入的是今天的岳阳、长沙、株洲、湘潭、衡阳等地。这些地方是湖南经济最发达的地区,但长沙湘潭等地虽然也是人口重建式移民区(移民人数达到80%以上),没有形成赣方言的聚集区。周赛红认为可能由于本地人经济比较强势,于是与本地人原来使用的方言糅合成了新湘语。但移民语的影响渗透在语音,语法以及语汇中,湘语特别是新湘语与赣语的关系密切。亦有专家认为长沙等地的新湘语是由老湘语侵蚀赣语形成,存在争议。

近古湘语的一些重要的特征已经显现,如浊入送气(清代的宁乡县志:呼白[bak]为派[pʰai]),入声尾彻底消失(清乾隆长沙县志:吉曰季,郁曰又,佐曰作),庄组不读翘舌音(如杉为山),ai读ei(泸溪县志:呼豆为玳,呼楼曰来,呼头曰台)。另外受到明清官话的影响,湘语特别是新湘语中在有相当数量的明清白话词汇,如“学舌”、“后生”、“落钱(克扣)”、“落脚货(边脚料)”、“吃(吃)”、“望头(盼头)等。

新湘语与老湘语

明清时期的湘语的范围已经基本形成,并通过自然地理环境与历代行政区划扩散。例如广西全州、兴安、灌安、资源由于自秦汉以前曾经有相当长的时期属于湖南管辖,而影响较大的全州直到明代才脱离以长沙为中心的管辖范围,因此全州等地的方言依然保留着古老湘语的特征。此外,湘语也随着明清时代移民进入四川,清前期大批的湘人为了避开兵灾与水灾进入川西山区,正因此,湘人聚居在远离城市和边远山区,湘语特色保留到今天。在陕西汉中也由于明清移民有湘语点分布。以“床”字为例展示现代各地湘语的特征。

| 代表方言点 | 长沙城区 | 湘潭城区 | 益阳城区 | 安化梅城 | 娄底城区 | 湘乡城关 | 泸溪浦市 | 广西灌阳 | 四川乐至靖州腔 | 陕西汉阴 | 贵州晴隆长流话 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 床 | ʨyan | ʦɔn | lɔŋ | zaŋ | ʣɔŋ | ʣaŋ | ʣuaŋ | ʣaŋ | ʦuaŋ | ʦaŋ | ʣõ |

湘语(5)整体讲起,湘方言极大影响了官话方言中的西南官话的形成过程,同时长益片湘语侸围绕省城长沙的形成过程中也受到了官话的较大影响,所以西南官话与湘语有一定的相似。民国初年,湘语同赣语、江淮官话和西南官话并称华南官话。实际上长益片同西南官话还是有很多明显区别,比如前者较完整地保留了入声调,后者分布的大部分区域下没有入声;前者的古浊音字现在虽然清化,但仍是不送气清音,后者同北京话一样的平声清化送气,仄声不送气。两者有一定的互通程度只能说明西南官话是“南方化”的官话。事实上,新湘语语民较易听懂西南官话,而西南官话语民没那么容易得听懂新湘语。

湘语(5)整体讲起,湘方言极大影响了官话方言中的西南官话的形成过程,同时长益片湘语侸围绕省城长沙的形成过程中也受到了官话的较大影响,所以西南官话与湘语有一定的相似。民国初年,湘语同赣语、江淮官话和西南官话并称华南官话。实际上长益片同西南官话还是有很多明显区别,比如前者较完整地保留了入声调,后者分布的大部分区域下没有入声;前者的古浊音字现在虽然清化,但仍是不送气清音,后者同北京话一样的平声清化送气,仄声不送气。两者有一定的互通程度只能说明西南官话是“南方化”的官话。事实上,新湘语语民较易听懂西南官话,而西南官话语民没那么容易得听懂新湘语。

湖南东南部多山,群山包围的一些县城,当地的方言基本保持得一种初融合的状态,而且这些散居到山区的人往往是中原地区移民跟当地原住民的后裔,因为数次南迁带来的官话在此得以保留,是为湘南官话的成因之一。

语片划分

| 代表方言点 | 长沙城区 | 湘潭城区 | 益阳城区 | 安化梅城 | 娄底城区 | 湘乡城关 | 泸溪浦市 | 广西灌阳 | 四川乐至靖州腔 | 陕西汉阴 | 贵州晴隆长流话 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 床 | ʨyan | ʦɔn | lɔŋ | zaŋ | ʣɔŋ | ʣaŋ | ʣuaŋ | ʣaŋ | ʦuaŋ | ʦaŋ | ʣõ |

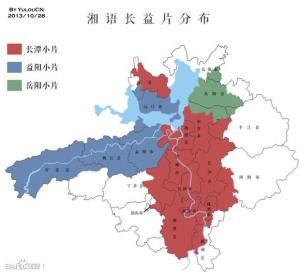

长益片

新湘语湘语又可以分为新湘语和老湘语。新湘语主要流行于长沙和湘北,受官话方言和赣方言的影响比较大。老湘语分布在衡阳、湘乡一带,受外部方言影响较小。新老湘语之间互通程度较低。总体来看,官话方言中的西南官话由于在形成过程中受到了湘方言的极大影响,而新湘语在形成过程中也受到了官话较大的影响,所以西南官话与新湘语有一定相似性。因此有人也主张把新湘语划入官话。但相当多的人持反对意见,认为新湘语与西南官话有许多明显的区别,比如前者较完整地保留了入声调(后者分布的大部分区域都无入声),前者古浊音字今虽清音化,但仍是不送气音。两者有一定的互通程度只是说明西南方言是“南方化”的官话。事实上,说新湘语的人往往较容易听懂西南官话,而说西南官话的人听懂新湘语还存在着相当明显的困难。但是由于湖南东南部多山所以在群山包围着一些县城,当地的方言基本保持在一种初融和状态,而且这些散居在山区的人是来自中原地区,因为数次的南迁带来了北方方言的部分特点,在这得以保留。老湘语缺乏入声,浊音声母在舒声字中保存较好。

新湘语湘语又可以分为新湘语和老湘语。新湘语主要流行于长沙和湘北,受官话方言和赣方言的影响比较大。老湘语分布在衡阳、湘乡一带,受外部方言影响较小。新老湘语之间互通程度较低。总体来看,官话方言中的西南官话由于在形成过程中受到了湘方言的极大影响,而新湘语在形成过程中也受到了官话较大的影响,所以西南官话与新湘语有一定相似性。因此有人也主张把新湘语划入官话。但相当多的人持反对意见,认为新湘语与西南官话有许多明显的区别,比如前者较完整地保留了入声调(后者分布的大部分区域都无入声),前者古浊音字今虽清音化,但仍是不送气音。两者有一定的互通程度只是说明西南方言是“南方化”的官话。事实上,说新湘语的人往往较容易听懂西南官话,而说西南官话的人听懂新湘语还存在着相当明显的困难。但是由于湖南东南部多山所以在群山包围着一些县城,当地的方言基本保持在一种初融和状态,而且这些散居在山区的人是来自中原地区,因为数次的南迁带来了北方方言的部分特点,在这得以保留。老湘语缺乏入声,浊音声母在舒声字中保存较好。

而湖南的常德、怀化、郴州、湘西州等城市的方言基本已经成为西南官话湖广片,跟湘语有一定的联系,但已经不属湘语。 原先,湘语按是否保留浊声母分类,湘语横直送分得做老湘语和新湘语两类,即长衡片和娄邵片。湘语以长沙(新)及湘乡(老)为代表点,使用者约占汉语整人口的5%。安康的中池乡为湖南话的方言岛,而且原籍语音较复杂,由湖南的多个县迁移而来。但因多方言聚居和时代的变迁,湖南话语音也有变迁和融合现象。

衡州片

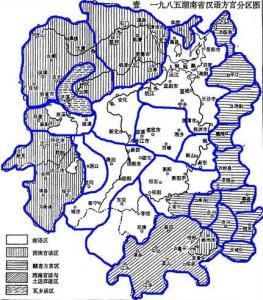

湖南方言分布图湘语分区比较复杂,特别是对于过渡方言的处理。学术界主要有如下划分方式:

湖南方言分布图湘语分区比较复杂,特别是对于过渡方言的处理。学术界主要有如下划分方式:

杨时逢先生1974年在《湖南方言调查报告》中将湘语分布5个区域,由第一类典型的湘语到第五类类似于西南官话的方言层层过渡,但由于分区图零散支离破碎,难于令人满意。

日本学者辻伸久1979年在《湖南诸方言の分类と分布--全浊声母の変化に基く初歩的试み》中根据清浊声母保留与否,将湖南方言分成新湘型、老湘型、江西型、北方型四片,一般将后两者看做分别看做赣客方言和官话。

游汝杰和周振鹤1983年在《湖南省方言区划及其历史背景》根据52个语音学上的特征项目,选取长沙、绥宁、常德和平江作为代表方言点,利用数学方法将湖南方言划分成湘语北区、湘语南区、赣客语片、西南官话片以及湘语和西南官话混合区等五个区。但由于其选取的特征项目和代表方言点不合理,结果也不尽理想。。

湖南方言分布图1987年出版的《中国语言地图集》根据全浊声母的演变将湘语分为长益片、娄邵片、吉溆片三片,这是21世纪之前最具代表性的湘语划分之一。

湖南方言分布图1987年出版的《中国语言地图集》根据全浊声母的演变将湘语分为长益片、娄邵片、吉溆片三片,这是21世纪之前最具代表性的湘语划分之一。

2005年,鲍厚星教授与陈晖教授在《湘语的分区(稿)》对于湘语的范围和分区进行了调整,将湘语分为长益片、娄邵片、辰溆片、衡州片、永州片等五片。和先前方案相比,本方案将衡州片从长益片中析出,吉溆片改名为辰溆片,并将永州大部具有全浊不送气和元音高化等湘语特征读的湘南土话和原属于娄邵片的祁阳、祁东及桂北湘语归为永州片。2012年出版的新《中国语言地图集》继承了此种划分方法。

周赛红在《湘方言音韵比较研究》通过比较湘语各方言点音韵特征将湘语划分为长益片、娄双片(又可称为湘中片)、邵祁片和辰溆片。本方案将1987年分区的长益片和娄邵片拆分重组:湘中地区的方言成立娄双片,原娄邵片的邵阳、桂北和原长益片的衡阳成立邵祁片。

根据最新的中国方言地图集,湘语分为五个方言片。[2]

| 名称 | 特征 | 分布地区 |

|---|---|---|

| 长益片 | 全浊声母多数清化,并多读不送气清音,多数点有独立入声调 | 又被称为“新派湘语”或“北片湘语”,主要分布在湘江、资江的中下游地区。使用人口约1781万,是当今湘语内部使用人数最多的片区。 |

| 娄邵片 | 全浊声母在舒声字保留较好,多数无入声调,古入声字已归并到舒声调类,一些方言点存在元音高化 | “老派湘语”或“南片湘语”,主要分布在湘中丘陵及原宝庆府、靖州府一带。使用人口约1152万,是当今湘语内部使用人数第二多的片区。有研究将其拆分为娄涟片和祁邵片两片。 |

| 辰溆片 | 古全浊声母舒声字今逢塞音、塞擦音时平声读不送气浊音,仄声(上、去)基本读不送气清音;全浊入声字多数清化。 | 本片主要分布于沅江中游,核心区包括辰溪、溆浦和泸溪三县的大部分地区,湘西州南部和怀化市北部县市方言也时常被划入此片。使用人口约为347万。 |

| 衡州片 | 古全浊声母多数清化不送气,许多地方有微母读非的现象,具有向赣语过渡的特征。 | 在早期文献中被归入长益片,本片主要分布于原衡州府的北半部,使用人口约430万。 |

| 永全片 | 古全浊声母保留较完整,阳声韵白读韵尾失落。该片包括部分具有湘语特征的湘南土话。 | 在早期文献中分别被归入湘南土话和娄邵片(祁东、祁阳)。此片主要分布于湖南永州大部、两祁地区以及广西北端湘、资两江的源头地带。使用人口约647万。[3] |

娄邵片

| 名称 | 特征 | 分布地区 |

|---|---|---|

| 长益片 | 全浊声母多数清化,并多读不送气清音,多数点有独立入声调 | 又被称为“新派湘语”或“北片湘语”,主要分布在湘江、资江的中下游地区。使用人口约1781万,是当今湘语内部使用人数最多的片区。 |

| 娄邵片 | 全浊声母在舒声字保留较好,多数无入声调,古入声字已归并到舒声调类,一些方言点存在元音高化 | “老派湘语”或“南片湘语”,主要分布在湘中丘陵及原宝庆府、靖州府一带。使用人口约1152万,是当今湘语内部使用人数第二多的片区。有研究将其拆分为娄涟片和祁邵片两片。 |

| 辰溆片 | 古全浊声母舒声字今逢塞音、塞擦音时平声读不送气浊音,仄声(上、去)基本读不送气清音;全浊入声字多数清化。 | 本片主要分布于沅江中游,核心区包括辰溪、溆浦和泸溪三县的大部分地区,湘西州南部和怀化市北部县市方言也时常被划入此片。使用人口约为347万。 |

| 衡州片 | 古全浊声母多数清化不送气,许多地方有微母读非的现象,具有向赣语过渡的特征。 | 在早期文献中被归入长益片,本片主要分布于原衡州府的北半部,使用人口约430万。 |

| 永全片 | 古全浊声母保留较完整,阳声韵白读韵尾失落。该片包括部分具有湘语特征的湘南土话。 | 在早期文献中分别被归入湘南土话和娄邵片(祁东、祁阳)。此片主要分布于湖南永州大部、两祁地区以及广西北端湘、资两江的源头地带。使用人口约647万。[3] |

永全片

长沙-益阳片,是使用人口最多的一只方言片。

长沙-益阳片,是使用人口最多的一只方言片。

| 语小片 | 使用地区 |

|---|---|

| 长株潭小片 | 长沙、长沙县、望城、宁乡、湘阴、汨罗、南县、株洲、株洲县、湘潭、湘潭县、韶山 |

| 益沅小片 | 益阳、沅江、桃江、安化、汉寿 |

| 岳阳小片 | 岳阳县、岳阳市、临湘 |

辰溆片

| 语小片 | 使用地区 |

|---|---|

| 长株潭小片 | 长沙、长沙县、望城、宁乡、湘阴、汨罗、南县、株洲、株洲县、湘潭、湘潭县、韶山 |

| 益沅小片 | 益阳、沅江、桃江、安化、汉寿 |

| 岳阳小片 | 岳阳县、岳阳市、临湘 |

省外湘语

湘语分片图衡阳-衡东片,位于衡阳一带。

湘语分片图衡阳-衡东片,位于衡阳一带。

| 语小片 | 使用地区 |

|---|---|

| 衡阳小片 | 衡阳、衡阳县、衡南 |

| 衡山小片 | 衡山、衡东、南岳 |

声母

| 语小片 | 使用地区 |

|---|---|

| 衡阳小片 | 衡阳、衡阳县、衡南 |

| 衡山小片 | 衡山、衡东、南岳 |

声母数

娄底-邵阳片,称为“老湘语”,是湘语中间特色最为纯正、最不接近官话的一只方言片。研究上也有主张拆开这只片做两块:娄涟片和祁邵片。前者是娄底-涟源片,后者是祁阳-邵阳片。

| 语小片 | 使用地区 |

|---|---|

| 湘双小片 | 湘乡、双峰、韶山、娄底 |

| 涟梅小片 | 涟源、安化 |

| 新化小片 | 新化、冷水江 |

| 武邵小片 | 邵阳、武冈、邵东、邵阳县、新邵、隆回、新宁、城步 |

| 绥会小片 | 绥宁县、会同、靖州、通道 |

全浊声母

| 语小片 | 使用地区 |

|---|---|

| 湘双小片 | 湘乡、双峰、韶山、娄底 |

| 涟梅小片 | 涟源、安化 |

| 新化小片 | 新化、冷水江 |

| 武邵小片 | 邵阳、武冈、邵东、邵阳县、新邵、隆回、新宁、城步 |

| 绥会小片 | 绥宁县、会同、靖州、通道 |

知章读端

永州-全州片。全州位于广西桂林,是省外湘语的代表。

| 语小片 | 适用地区 |

|---|---|

| 东祁小片 | 东安、祁阳、祁东 |

| 道江小片 | 江永、道州、江华、新田 |

| 零全小片 | 全州、兴安、灌阳、资源、零陵、双牌 |

日母

| 语小片 | 适用地区 |

|---|---|

| 东祁小片 | 东安、祁阳、祁东 |

| 道江小片 | 江永、道州、江华、新田 |

| 零全小片 | 全州、兴安、灌阳、资源、零陵、双牌 |

见组晓组

辰溪-溆浦片。位于湘西。靠近西南官话地区。[2]

| 使用地区 | 辰溪、溆浦、泸溪、沅陵、吉首、古丈、花垣、芷江 |

韵母

| 使用地区 | 辰溪、溆浦、泸溪、沅陵、吉首、古丈、花垣、芷江 |

声调

在四川、广西、陕西、贵州、陕西、安徽等地有湘语方言岛分布。[3]

●四川湘语

四川境内有湖南移民带来的湘方言岛存在,它们分布在46个县。在这些地方仍然保留着湘方言,主要集中在四川盆地中部地区,包括德阳市。同时这些方言岛散布在沱江,涪江,长江和嘉陵江沿岸。另外加上湘民后裔分布的地方,新都,邛崃等18个县市,一共63个县市。在四川的湘方言根据声韵的特点也分为新老湘语。四川的“新湘语”如达县的“长沙话”和乐至的“靖州腔”,古全浊声母逢塞音和塞擦音不论平仄,今一般读不送气清音。而老湘语如中江,金堂的“老湘语”以及营山的“安化腔”。此外还有西南官话化的湘方言,自身特点大量丢失,如新派的“永州腔”。

| 例字 | 同(定母) | 曹(从母) | 平(并母) | 弟(定母) | 坐(从母) | 步(并母) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 中古声母 | d | dz | b | d | dz | b |

| 长沙方言 | t | ts | p | t | ts | p |

| 达县新胜话 | t | ts | p | t | ts | p |

| 双峰荷塘话 | d | dz | b | d | dz | b |

| 成都话 | tʰ | tsʰ | pʰ | t | ts | p |

●广西湘语

广西境内的湘语主要分布在兴安、全州、灌阳、资源和龙胜五县,主要属于湘语永全片,其他市县也有湘方言岛分布。资源和龙胜有所谓“新化话”和“溆浦话”,分别来源于湘语娄邵片和辰溆片。这一地区还有土话分布。

●贵州湘语

贵州境内的湘方言分相隔很远的东西两部分:

东主要分布在黔东南州天柱东部清水江沿岸白市、河东等乡镇,和湖南境内锹里地区的酸汤话连成一片。“酸汤话”主要分布在湘黔边界的锹里地区,处于湘语与西南官话的包围之中,有着湘语的底层。从音韵层次上看有相当明显的湘语特征,其古全浊声母字清化多数不送气清音,但全浊仄声特别是古浊入声读送气清音。麻韵三字保留等ia的读音,如:姐,蛇,舍 等字。知章组部分读舌上音[t/th]如朝,竹,充,古日母字读零声母或者泥母。另外用“嘎,嘎哩”完成都与湘语主流相类似。

西主要分布在西部的晴隆、普安,呈方言岛分布,大概有6万人使用,使用者被新汉族移民称为喇叭苗。喇叭苗人的家谱记载他们祖上是明洪武十三年(1381年)来自湖广宝庆府城步县(今湖南邵阳市城步县)。喇叭苗话属于娄邵片武邵小片。

| 例字 | 同(定母) | 裁(从母) | 盘(并母) | 弟(定母) | 坐(从母) | 败(并母) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 中古声母 | d | dz | b | d | dz | b |

| 喇叭话 | d | dz | b | d | dz | b |

| 双峰荷塘话 | d | dz | b | d | dz | b |

| 酸汤话 | t | ts | p | t | ts | p |

| 长沙方言 | t | ts | p | t | ts | p |

| 贵阳话 | tʰ | tsʰ | pʰ | t | ts | p |

●陕西湘语

由于清初从善化府(今长沙)等地的移民,在陕西安康部分中、高山地区形成了大小不一的湘方言岛,其中五处约3万余人至今还保留着新湘语的基本特征。

汉阴田禾由于地理位置闭塞,是保留得最好的湘方言岛之一,根据调查其音韵特征整体接近今天的长益片长株潭小片的新湘语。其古全浊声母白读多数今多读不送清气清音,去声分阴阳,入声派阴去,麻韵三等字有ia的白读,如夜/ia/,爹/tia/,蛇/ʂa/等白读;梗入声保留白读如吃/tɕhia/,滴/tia/等,章组三等字合口读舌面,如猪/tɕy/,说/ɕye/,开口读翘舌音如蛇/ʂa/,疑影洪音合流,庄组与知二读平舌等,这些特征都与今天的长益片有共性。同时这些地方也受到了官话特别是西南官话的影响,比如古全浊声母不送气的特征在文读层消失,声调调值也完全相同对周边的西南官话。陕西湘语可以说是在不断演化和推进中。

●安徽湘语

太平天国战争后,清政府为了恢复战后农业生产鼓励移民开垦,将河南、湖北及安徽江北的大量移民迁进皖南。移民带来的各种方言被称为皖南客籍话,湘语就是其中一种。皖南的湘语主要分布在广德的北乡和清溪乡、宁国的南极乡和银丰乡、 南陵的峨岭乡和三里乡及青阳的酉华乡和丁桥乡等地。他们大多来自湖南的长沙、岳阳、益阳、湘潭、湘乡、醴陵等县,相当一部分人是湘军的后代。如今,老年人还说湘语,青年人受江淮官话影响很大,基本上说江淮话。

●台湾湘语

台湾的湘语主要分布在各地眷村,使用者多为1949年前后来台的湖南人及其后代。1990年台湾有湖南籍人口182310人,相当一部分人说湘语。著名的台湾湘语人有马英九、宋楚瑜、邰智源、归亚蕾等。而外省人第二代开始已逐渐改说国语,包括湘语在内的台湾外省方言已经接近灭绝。

文白异读

| 例字 | 同(定母) | 曹(从母) | 平(并母) | 弟(定母) | 坐(从母) | 步(并母) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 中古声母 | d | dz | b | d | dz | b |

| 长沙方言 | t | ts | p | t | ts | p |

| 达县新胜话 | t | ts | p | t | ts | p |

| 双峰荷塘话 | d | dz | b | d | dz | b |

| 成都话 | tʰ | tsʰ | pʰ | t | ts | p |

词汇

| 例字 | 同(定母) | 裁(从母) | 盘(并母) | 弟(定母) | 坐(从母) | 败(并母) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 中古声母 | d | dz | b | d | dz | b |

| 喇叭话 | d | dz | b | d | dz | b |

| 双峰荷塘话 | d | dz | b | d | dz | b |

| 酸汤话 | t | ts | p | t | ts | p |

| 长沙方言 | t | ts | p | t | ts | p |

| 贵阳话 | tʰ | tsʰ | pʰ | t | ts | p |

一致性

湘语声母的主要特点有:

(1) 古浊音系统在相当一部分地区保留得比较完整;古全浊声母舒声字今逢塞音、塞擦音时,无论清浊,一般都念不送气音;

(2)f/hu相混;(花/发fo)

(3) 一部分n/l相混;(你ni/li/n)

(4)新派无卷舌音;

(5)老派区分尖团音,新派不分尖团。

差异性

湘语声母一般从20-35个声母不等。长益片和衡州片有20-25左右的声母,长沙方言中声母有23个(新派只有20个声母),益阳老派方言20个声母,新湘语湘阴方言中声母有23个。娄邵片,永全片以及辰溆片由于全浊声母的关系,多数声母比新湘语略多,在30个左右,老湘语双峰(永丰)有28个声母,33个韵母;老湘语邵阳蔡桥声母有33个(不记零声母Ø)。

| 中古声母 | 长沙城区 | 湘潭城区 | 益阳城区 | 娄底城区 | 湘乡城关 | 双峰花门 | 祁阳白水 | 东安花桥 | 邵东城关 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 全浊声母 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||

| 声母数 | 23 | 22 | 23 | 24 | 29 | 29 | 35 | 29 | 29 |

语法

| 中古声母 | 长沙城区 | 湘潭城区 | 益阳城区 | 娄底城区 | 湘乡城关 | 双峰花门 | 祁阳白水 | 东安花桥 | 邵东城关 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 全浊声母 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||

| 声母数 | 23 | 22 | 23 | 24 | 29 | 29 | 35 | 29 | 29 |

语言关系

老湘语多数方言点声母系统的保留了中古汉语的全浊声母,在目前不存在争议的湘方言点中,仍保留浊音的有以下这些点:湘乡市、双峰县、衡山县(后山)、韶山市、安化县(东坪)、冷水江市、新化市、邵阳市、邵阳县、邵东县、新邵县、武冈市、隆回县(南部)、洞口县(黄桥等)、新宁县、城步苗族自治县、祁阳、祁东、辰溪、泸溪、溆浦等地。 中古全浊声母在现代部分湘语保留得比较完整,也是湘语语音上的一大特点也之一。

同吴语类似,湘语的全浊声母的浊度在各个地区并不一样,北部地区的都明显弱于南部地区。尤其是湘语的东部和北部,全浊声母已完全清化。这种现象正是历史上北方官话长期影响的结果。湖南省自古以来一直接受北方和江西两大地区的大量移民有关。赵元任认为长沙方言虽然阳调低沉,听感像似乎有浊音,但实际上是不送气的软清音,相对于老湘而言只能算是假浊音。当然新湘语无全浊声母并非绝对概念,湘潭老派方言以及宁乡流沙河都有弱浊音存在。

此外老湘语全浊声母也在逐渐清化的过程中,比如娄邵片的娄底、双峰、湘乡至少在20世纪30年代全浊入声已经开始清化,甚至完成。邵阳、邵东、隆回、安化(东坪)的全浊入声字保留浊音的几乎不到1/10。保留得最完整的是永全片的祁东和祁阳,85%的全浊入声字读浊音。事实上即使是全浊舒声字,娄邵片一些方言也开始清化,比如娄底城区一些地方全浊声母都已经变成送气清音,韶山的部分擦音已经清化。所以湘方言的全浊声母正在不平衡的清化过程中。

湘方言全浊声母保留概况:

| 方言片 | 代表方言点 | 方言中存在的浊声母 | 浊声母的来源 |

|---|---|---|---|

| 长益片 | 长沙 | z | 日母文读z,其它全部清化。 |

| 沅江 | z | 日母文读z,中古“从邪崇澄船禅”六母浊擦音部分读z。其它全部清化。 | |

| 沅江南大膳镇 | z,b,d,ʣ,ʥ,g | z保留得较多,但b,d,ʣ,ʥ,g清化明显 | |

| 岳阳荣家湾 | bʱ,dʱ,ʣʱ,ʥʱ,gʱ | 中古次清和全浊声母读送气浊音 | |

| 娄邵片 | 韶山 | b,d,g,dz,dʐ,ʥ,γ | 中古全浊声母在舒声韵逢浊塞音,浊塞擦音,读浊音,但部分浊擦音清化。入声韵全部清化 |

| 双峰 | b,d,g,dz,dʐ,ʥ,ʑ,γ | 中古全浊声母在舒声韵中浊音基本上保留,入声韵中清化 | |

| 邵阳(长乐) | b,d,g,dz,dʐ,ʥ,v,z,ʑ,ɦ | 中古全浊声母在舒声韵中浊音基本上保留,入声韵中清化。 | |

| 永全片 | 祁东 | b,d,g,ʤ,v,z,γ | 中古全浊声母在舒声韵和入声韵中,无论塞音,塞擦音,擦音都保留浊音。 |

| 全州 | b,d,g,dz,ʥ,z,ʑ | 古全浊声平在塞音,塞擦音中基本保留浊音,擦音部分保留,部分清化。 | |

| 辰溆片 | 溆浦 | b,v,d,dz,z,dʐ,ʐ,ʥ,g | 中全浊声母逢塞音,塞擦音在平声中保留浊音,在仄声中清化;浊擦音全部清化。 |

| 泸溪 | b,v,d,dz,dʐ,ʐ,ʥ,ʑ,g | 中全浊声母逢塞音,塞擦音在平声中保留浊音,在仄声中清化;浊擦音全部清化。 | |

| 辰溪 | b,v,d,dz,z,dʐ,ʐ,ʥ,g | 中全浊声母逢塞音,塞擦音在平声中保留浊音,在仄声中清化;浊擦音全部清化。 |

湘语的全浊清化过程并不是平衡的,相对于长益片的彻底清化,娄邵片全浊入声字已经全部清化,但全浊舒声字保留比较完整。而辰溆片则仅仅只在平声中保留部分浊声母。永全片的浊声母比如祁东,无论是在全浊舒声或是入声中都保留的比较完整。但全州在擦音中也开始清化。新老派湘语舒声字和入声字中全浊声母的保留状况: 湘语全浊声母清化是从全浊入声开始的,大原则是平不送气而仄声特别是全浊入声的清化送气是湘语底层的特征。湘语中的双峰、湘乡泉塘、娄底、新化、安化东坪、安化梅城、宁乡老粮仓、会同、韶山、衡山前山、后山、泸溪等地古全浊入声字送气达到60%以上。而且老湘语多于新湘语,口语音比读书音多,不发达地区,乡村,城郊比大城市多,说明城市受北方官话影响之后而特征消失的快。新湘语,特别是大城市的新湘语,由于受到官话的影响,这一特征在慢慢剥落。所以新湘语:“平仄都不送”的特点,但实际上应为“平声不送气,仄声部分送气,特别是浊入声送气”,只是被平送仄不送的官话影响之后,演变成平仄都不送。此外益阳沅江一带,古“从邪澄崇船禅”母舒声字除止摄开口三等支脂之韵读外,其他大部分都读边音,这是益沅小片的特征之一。古全浊声母清化后无论舒入都读送气清音,这种情况主要出现在湘中的娄底市以及与娄底市毗邻的湘乡市、双峰县的少部分乡村。衡州片衡山话比较特殊,和北方官话一样,全浊清化之后是平送仄不送。

| 中古声调 | 长沙城区 | 湘潭城区 | 益阳赫山 | 娄底城区 | 湘乡城关 | 衡阳城区 | 祁阳白水 | 东安花桥 | 泸溪浦市 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 项目 | 长益片 | 娄邵片 | 衡州片 | 永全片 | 辰溆片 | ||||

| 全浊平声 | − | − | − | + | + | - | + | + | + |

| 全浊上声 | - | - | - | + | + | - | + | + | - |

| 全浊去声 | - | - | - | + | + | - | + | + | - |

| 全浊入声 | - | - | - | - | - | - | + | + | - |

浊入送气

古全浊入声字清化后大多数读送气音,在湘方言中分布广泛,不仅广泛存于在娄邵片及辰溆片,而且衡州片及长益片的部分地点也存在这种现像。就口语常用字而言,湘方言绝大多数地方古全浊入清化后送气占优势,但是衡阳,长沙市区,长沙县,邵阳却例处,而三地又正好是受官话影响较大的城市。长益片和娄邵片湘语全浊入声送气音的比例,城市少乡镇多,新湘语少老湘语多。说明这种过程是一种语言底层的读音,新湘语受到了官话的侵蚀而慢慢失去了自身的特点。

全浊特殊读法

部分全浊声母,包括舌齿音浊声母,如从邪澄床崇禅母今读边音(l)或叫流音化,是长益片益阳方言最具特色的地方之一。古全浊声母读边音的区域以益阳话、桃江话、沅江话、安化梅城话为主要区域。分布于益阳市城区(赫山区和资阳区)、桃江县、沅江县、安化县以及常德市汉寿县的军山铺、百禄桥等地,如“钱连不分,寿路不分,陈龙不分,蛇茶不分”。此外桃江县马迹塘以及安化县羊角塘比较特殊,古定母字也读l,比如地li,桃lau等。属于长益片长株潭小片的南县话全浊声母读边音的情况比益阳其他地区的方言的此类情况少,更接近于长沙话。目前由于受到中国官方语言普通话以及湖南省强势方言长沙话的影响,益阳方言受到一些影响,部分新词不再读边音,或者一些边音字变为两种读法共存。在桃江,汉寿,安化交汇点的三堂街话更加特殊,中古全浊声母多读为零声母。这与浊音清化的规律不符,也与湘方言其他地方读音相异。这是声母受主元音或介音的影响,或同化或异化的结果。

| 例字 | 才(从母) | 赵(澄母) | 柴(崇母) | 蛇(船母) | 寻(邪母) | 常(禅母) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 中古声母 | ʣ | ȡ | ʤ | ʥ | z | ʑ |

| 长沙 | ʦa13 | ʦau45 | ʦa13 | sə13 | ʨin13 | ʨyẽ13 |

| 益阳 | lai24 | lau21 | lai24 | la24 | lin24 | lɔ̃24 |

方言代表

| 方言片 | 代表方言点 | 方言中存在的浊声母 | 浊声母的来源 |

|---|---|---|---|

| 长益片 | 长沙 | z | 日母文读z,其它全部清化。 |

| 沅江 | z | 日母文读z,中古“从邪崇澄船禅”六母浊擦音部分读z。其它全部清化。 | |

| 沅江南大膳镇 | z,b,d,ʣ,ʥ,g | z保留得较多,但b,d,ʣ,ʥ,g清化明显 | |

| 岳阳荣家湾 | bʱ,dʱ,ʣʱ,ʥʱ,gʱ | 中古次清和全浊声母读送气浊音 | |

| 娄邵片 | 韶山 | b,d,g,dz,dʐ,ʥ,γ | 中古全浊声母在舒声韵逢浊塞音,浊塞擦音,读浊音,但部分浊擦音清化。入声韵全部清化 |

| 双峰 | b,d,g,dz,dʐ,ʥ,ʑ,γ | 中古全浊声母在舒声韵中浊音基本上保留,入声韵中清化 | |

| 邵阳(长乐) | b,d,g,dz,dʐ,ʥ,v,z,ʑ,ɦ | 中古全浊声母在舒声韵中浊音基本上保留,入声韵中清化。 | |

| 永全片 | 祁东 | b,d,g,ʤ,v,z,γ | 中古全浊声母在舒声韵和入声韵中,无论塞音,塞擦音,擦音都保留浊音。 |

| 全州 | b,d,g,dz,ʥ,z,ʑ | 古全浊声平在塞音,塞擦音中基本保留浊音,擦音部分保留,部分清化。 | |

| 辰溆片 | 溆浦 | b,v,d,dz,z,dʐ,ʐ,ʥ,g | 中全浊声母逢塞音,塞擦音在平声中保留浊音,在仄声中清化;浊擦音全部清化。 |

| 泸溪 | b,v,d,dz,dʐ,ʐ,ʥ,ʑ,g | 中全浊声母逢塞音,塞擦音在平声中保留浊音,在仄声中清化;浊擦音全部清化。 | |

| 辰溪 | b,v,d,dz,z,dʐ,ʐ,ʥ,g | 中全浊声母逢塞音,塞擦音在平声中保留浊音,在仄声中清化;浊擦音全部清化。 |

词条图册

| 中古声调 | 长沙城区 | 湘潭城区 | 益阳赫山 | 娄底城区 | 湘乡城关 | 衡阳城区 | 祁阳白水 | 东安花桥 | 泸溪浦市 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 项目 | 长益片 | 娄邵片 | 衡州片 | 永全片 | 辰溆片 | ||||

| 全浊平声 | − | − | − | + | + | - | + | + | + |

| 全浊上声 | - | - | - | + | + | - | + | + | - |

| 全浊去声 | - | - | - | + | + | - | + | + | - |

| 全浊入声 | - | - | - | - | - | - | + | + | - |

求购

求购