- 娄底

娄底

建制沿革

历史沿革

娄底境域春秋战国时期属楚国。秦置湘南县,辖今双峰、涟源部分地域,属长沙郡。西汉属长沙国。汉高祖五年(公元前202年)置连道,辖今双峰县测水以西至涟源市蓝田等地。西汉建平四年(公元前3年),析湘南县置湘乡县,连双峰、涟源大部分和娄底等县市,属长沙郡。三国时分属衡阳郡、昭陵郡。吴宝鼎元年(266年),析昭陵郡置高平县,今新化县西部属之。西晋、东晋、南朝(宋、齐、梁、陈)分属邵陵郡。隋属长沙郡。唐、五代、宋朝分属潭州、邵州。宋熙宁五年(1072年),建置新化县。元代,分属天临路、宝庆路。明分属长沙府、宝庆府。清同明属。

新化县成为娄底境内最早的建制县,在宋代隶属邵阳郡,元代属宝庆路,明清属宝庆府。娄底境内的其他县市,双峰一带,秦时属长沙郡的湘南县,汉代以后长期属湘乡县地。涟源一带,秦至东晋时大部分地域分属湘南、连道、湘乡、昭陵等县,北宋以后,其全部地域便长期分属湘乡、邵阳、安化、新化四县。娄星区一带从汉代开始,就一直为湘乡辖地。冷水江一带在宋以前属“梅山蛮”地,宋以后长期属新化县地。

区划历史

民国元年(1912年),属长宝道,民国三年,改为湘江道。民国十一年(1922年),取消道制直属湖南省。民国二十九年(1940年),分属湖南省第五、第六行政督察区。

1949年,新中国成立初期,境域隶属益阳专区和邵阳专区。

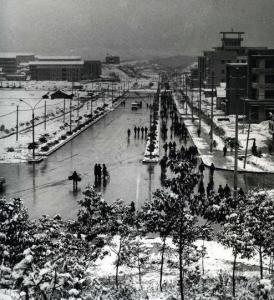

老娄底(5)1950年06月,设立锡矿山矿区(县级),直属邵阳专区;

老娄底(5)1950年06月,设立锡矿山矿区(县级),直属邵阳专区;

1951年08月,筹建涟源县、双峰县。

1952年02月,经国务院批准,湘乡、安化、邵阳、新化4县部分行政区域置双峰县、蓝田县(7月更名涟源县)。

1952年8月,撤销锡矿山矿区,划归新化县管辖。

1952年11月,两县划属邵阳专区。

1960年02月,设立娄底市和冷水江市,隶属邵阳专区。

1962年10月,撤销冷水江市和娄底市,分别并入新化县和涟源县。

1969年10月,国务院批准恢复冷水江市。

1977年09月,经国务院批准,将邵阳地区析置涟源、邵阳两个地区。涟源地区辖新化、新邵、邵东、双峰、涟源5县和冷水江市,地区机关驻涟源县娄底镇。

1977年11月,成立涟源地区革命委员会,

1979年03月,改称涟源地区行政公署。

1980年07月,国务院批准恢复娄底市,将涟源县的娄底镇和杉山公社的东风、民福大队及西阳公社的方石、水洋大队、百亩公社的思塘大队划入该市行政区域。

1982年12月,涟源地区更名为娄底地区。

1983年02月8日,国务院批复撤销娄底地区的娄底市,改设为湘潭市娄底区(县级),双峰、涟源县划归湘潭市管辖;撤销冷水江市,改设为邵阳市冷水江区(县级),邵东、新邵、新化县回归邵阳市管辖。但并未实施,娄底地区名撤实存。

1983年7月13日,国务院批准恢复娄底地区及其行政公署,娄底市、冷水江市、双峰县、涟源县、新化县归娄底地区管辖,原所辖邵东、新邵两县划归邵阳市管辖。

1987年06月,国务院批准涟源撤县建市,所辖行政区域不变。

1987年11月1日,正式成立涟源市。

1999年01月,经国务院批准,娄底撤地设市,原县级娄底市改名为娄星区。所辖娄星区、涟源市、冷水江市、双峰县、新化县行政区划不变。

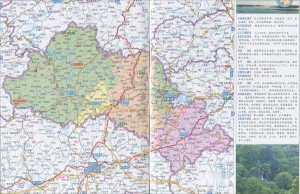

行政区划

截至2021年,娄底市共下辖1区、2市、2县。[8]

1区:娄星区。

2市:冷水江市、涟源市。

2县:双峰县、新化县。[8]

| 地区 | 面积(平方千米) | 乡 | 镇 | 街道办 | 邮政编码 | 行政代码 | 政府驻地 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 市辖区 | 8117.6 | 24 | 56 | 12 | 417000 | 431300 | 湘中大道 |

| 娄星区 | 430 | 4 | 3 | 5 | 417000 | 431302 | 长青西街 |

| 冷水江市 | 439 | 6 | 6 | 4 | 417500 | 431381 | 冷水江街道 |

| 涟源市 | 1895 | 4 | 15 | 1 | 417100 | 431382 | 蓝田镇 |

| 双峰县 | 1715 | 3 | 13 | --- | 417600 | 431321 | 永丰镇 |

| 新化县 | 3642 | 7 | 19 | --- | 417700 | 431322 | 梅苑开发区 |

自然环境

| 地区 | 面积(平方千米) | 乡 | 镇 | 街道办 | 邮政编码 | 行政代码 | 政府驻地 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 市辖区 | 8117.6 | 24 | 56 | 12 | 417000 | 431300 | 湘中大道 |

| 娄星区 | 430 | 4 | 3 | 5 | 417000 | 431302 | 长青西街 |

| 冷水江市 | 439 | 6 | 6 | 4 | 417500 | 431381 | 冷水江街道 |

| 涟源市 | 1895 | 4 | 15 | 1 | 417100 | 431382 | 蓝田镇 |

| 双峰县 | 1715 | 3 | 13 | --- | 417600 | 431321 | 永丰镇 |

| 新化县 | 3642 | 7 | 19 | --- | 417700 | 431322 | 梅苑开发区 |

位置境遇

娄底

娄底

地形地貌

娄底市位于湖南的地理几何中心,地跨东经110°45′40″~112°31′07″,北纬27°12′31″~28°14′27″,北接益阳市,南接邵阳市,西临怀化市,东临湘潭市。全市东西宽160公里, 南北长102公里,总面积8117平方公里。[9]

气候条件

地貌格局

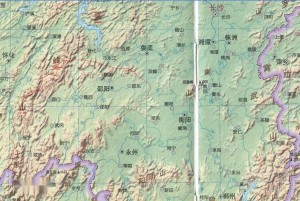

境内地势西高东低,呈阶梯状倾斜。[10]在大地貌格局中,新化县、冷水江市、涟源市的西南部属湘西山地区,涟源市的中、东部和娄星区、双峰县属湘中丘陵区。属于云贵高原向江浙丘陵递降的过渡带。[11]南起双峰县的猪婆山,到涟源市的龙山(1513米),再到冷水江市的狮子岭(591米)、癞子岭(994米)、锡矿山(825米),北至涟源市的参机山、红军寨(893米),将区境分割成东西二大地域。西部山势雄厚,峰岭驰骋,大多为侵蚀、构造、溶蚀地貌,地势险峻,海拔较高;东部地势逐步降低,地形起伏平缓,丘冈延绵、平地宽敞,海拔较低。唯双峰县东部大多为溶蚀堆积的丘冈平地貌。因下古生代印支期和中生代燕山期地壳运动,花岗岩侵入体局部隆起,形成一线九峰山脉(属衡山山系)。[12]

境内地势西高东低,呈阶梯状倾斜。[10]在大地貌格局中,新化县、冷水江市、涟源市的西南部属湘西山地区,涟源市的中、东部和娄星区、双峰县属湘中丘陵区。属于云贵高原向江浙丘陵递降的过渡带。[11]南起双峰县的猪婆山,到涟源市的龙山(1513米),再到冷水江市的狮子岭(591米)、癞子岭(994米)、锡矿山(825米),北至涟源市的参机山、红军寨(893米),将区境分割成东西二大地域。西部山势雄厚,峰岭驰骋,大多为侵蚀、构造、溶蚀地貌,地势险峻,海拔较高;东部地势逐步降低,地形起伏平缓,丘冈延绵、平地宽敞,海拔较低。唯双峰县东部大多为溶蚀堆积的丘冈平地貌。因下古生代印支期和中生代燕山期地壳运动,花岗岩侵入体局部隆起,形成一线九峰山脉(属衡山山系)。[12]

地貌轮廓

娄底地图西部有新化、禾青盆地。其东部盆缘是金竹山、锡矿山至鹰嘴岩一线中低山地貌;西部及北部盆缘是由雪峰山所围成的孤形屏障,海拔高度平均在1000米以上,高于1500米的山峰有九龙池等10座;西南部盆缘由雪峰山余脉天龙山,板子山等组成,平均海拔800~1000米,资江在盆地内由南向北蜿蜒流过。中部北有伏口、四古至红军寨的中低山灰岩地貌,南有龙山至猪婆山的中山地貌与之对峙,桥头河、娄底、杨家滩盆地,雷峰低山夹在其中,形成涟源、娄底向东敞开的E字形地貌。东部双峰盆地,盆东以九峰山脉为缘,南有花门丘陵群体,北有洪山殿丘陵带,西有山斗灰岩低山,宽敞的龙田、吴湾、杏子平原冈地展布其中。[12]

娄底地图西部有新化、禾青盆地。其东部盆缘是金竹山、锡矿山至鹰嘴岩一线中低山地貌;西部及北部盆缘是由雪峰山所围成的孤形屏障,海拔高度平均在1000米以上,高于1500米的山峰有九龙池等10座;西南部盆缘由雪峰山余脉天龙山,板子山等组成,平均海拔800~1000米,资江在盆地内由南向北蜿蜒流过。中部北有伏口、四古至红军寨的中低山灰岩地貌,南有龙山至猪婆山的中山地貌与之对峙,桥头河、娄底、杨家滩盆地,雷峰低山夹在其中,形成涟源、娄底向东敞开的E字形地貌。东部双峰盆地,盆东以九峰山脉为缘,南有花门丘陵群体,北有洪山殿丘陵带,西有山斗灰岩低山,宽敞的龙田、吴湾、杏子平原冈地展布其中。[12]

地貌形态

北有九龙池——大熊山——癞子岭——红军寨横亘的雄厚山体,组成以山地为主的山地地貌。南部有天龙山——大乘山——龙山——五脑岭——猪婆山——江大山并列的山体,同样以山地地貌为主,与北部山体对峙。西部由雪峰山脉封闭。中部地势低凹,堆积平原广布,溶蚀残丘成串,剥蚀冈地如波,以平丘冈地貌为主。从新化县的琅塘起,南下横阳、炉观、洋溪、燎原,至冷水江市的潘桥、禾青,穿透金竹山鼻梁东折至涟源市的荷叶、杨家滩、桥头河,再到娄底市的涟滨、西阳、万宝,再转向双峰县的洪山、龙田、吴湾、杏子,则呈“S”型带状盆地分布,是湘中盆地的重要部分。[12]

北有九龙池——大熊山——癞子岭——红军寨横亘的雄厚山体,组成以山地为主的山地地貌。南部有天龙山——大乘山——龙山——五脑岭——猪婆山——江大山并列的山体,同样以山地地貌为主,与北部山体对峙。西部由雪峰山脉封闭。中部地势低凹,堆积平原广布,溶蚀残丘成串,剥蚀冈地如波,以平丘冈地貌为主。从新化县的琅塘起,南下横阳、炉观、洋溪、燎原,至冷水江市的潘桥、禾青,穿透金竹山鼻梁东折至涟源市的荷叶、杨家滩、桥头河,再到娄底市的涟滨、西阳、万宝,再转向双峰县的洪山、龙田、吴湾、杏子,则呈“S”型带状盆地分布,是湘中盆地的重要部分。[12]

山脉

娄底境内山脉纵横,群峰起伏,矗立大小山峰数百座。西部雪峰山脉从新化西部风车巷蜿蜒入境,斜亘西北,主要支脉有天龙山、桐凤山、奉家山、古台山、凤凰山、大熊山和冷水江境内的祖师岭等;东南部有坐落在双峰县的九峰山,是南岳七十二峰之一,为双峰、衡阳两县的天然分界线;西北部是雪峰山余脉,向涟源伸入,西起白竹山,东至洪家大山,透迤起伏,峰峦重叠,最高峰寨子山为涟源与宁乡的天然界山;中部龙山山脉横亘,主要山峰有龙山、石坪山、杨材山、仙女寨等,延续40余公里。[12]

娄底境内山脉纵横,群峰起伏,矗立大小山峰数百座。西部雪峰山脉从新化西部风车巷蜿蜒入境,斜亘西北,主要支脉有天龙山、桐凤山、奉家山、古台山、凤凰山、大熊山和冷水江境内的祖师岭等;东南部有坐落在双峰县的九峰山,是南岳七十二峰之一,为双峰、衡阳两县的天然分界线;西北部是雪峰山余脉,向涟源伸入,西起白竹山,东至洪家大山,透迤起伏,峰峦重叠,最高峰寨子山为涟源与宁乡的天然界山;中部龙山山脉横亘,主要山峰有龙山、石坪山、杨材山、仙女寨等,延续40余公里。[12]

水文特征

娄底市地处中亚热带季风湿润气候区,既具季风性,又兼具大陆性。其基本特征为气候温暖,四季分明;夏季酷热,冬季寒冷,秋季凉爽;春末夏初多雨,盛夏秋初多旱;积温较多,生长期长;气候类型多样,立体变化明显。[12]年平均气温16.5~17.5℃,年极端最高气温40.1℃,年极端最低气温-12.1℃。多年平均降水量1300~1400毫米,一日间最大降水量147.3毫米,降水多集中在4~7月。年日照时数1410.4~1621.9小时,年日照率34~37%。年蒸发量1365.6~1521.6毫米,年平均相对湿度78~80%,年平均风速1.5~2.0米/秒,多年最大风速为20.3米/秒。由于光、热、水基本同季,对农业生产较为有利。新化是唐宋贡品蒙洱茶的主产区,盛产玉竹,柑橘,金银花等。[12]

娄底市地处中亚热带季风湿润气候区,既具季风性,又兼具大陆性。其基本特征为气候温暖,四季分明;夏季酷热,冬季寒冷,秋季凉爽;春末夏初多雨,盛夏秋初多旱;积温较多,生长期长;气候类型多样,立体变化明显。[12]年平均气温16.5~17.5℃,年极端最高气温40.1℃,年极端最低气温-12.1℃。多年平均降水量1300~1400毫米,一日间最大降水量147.3毫米,降水多集中在4~7月。年日照时数1410.4~1621.9小时,年日照率34~37%。年蒸发量1365.6~1521.6毫米,年平均相对湿度78~80%,年平均风速1.5~2.0米/秒,多年最大风速为20.3米/秒。由于光、热、水基本同季,对农业生产较为有利。新化是唐宋贡品蒙洱茶的主产区,盛产玉竹,柑橘,金银花等。[12]

自然资源

娄底风景(2)娄底境内溪水奔流,河网密布,水系完整,水量充沛。娄底市主要河流有:东部涟水,为湘江中游一大支流,源于新邵观音山,自西向东,流经涟源市、娄星区、双峰县,经湘乡至湘潭县河口入湘江,境内全长85.85公里,沿途纳孙水、湄江、测水等1-4级支流89条,控制流域面积3906平方公里。西部资水,由南向北,流经冷水江、新化。经安化柘溪,过益阳注入洞庭湖,贯穿境内西半部,区内流程112公里,有1-4级支流100条,控制流域面积3985平方公里。[12]

娄底风景(2)娄底境内溪水奔流,河网密布,水系完整,水量充沛。娄底市主要河流有:东部涟水,为湘江中游一大支流,源于新邵观音山,自西向东,流经涟源市、娄星区、双峰县,经湘乡至湘潭县河口入湘江,境内全长85.85公里,沿途纳孙水、湄江、测水等1-4级支流89条,控制流域面积3906平方公里。西部资水,由南向北,流经冷水江、新化。经安化柘溪,过益阳注入洞庭湖,贯穿境内西半部,区内流程112公里,有1-4级支流100条,控制流域面积3985平方公里。[12]

植物资源

动物资源

娄底市农作物和果树资源常见的有78科,168属2500多个品种。水稻常规品种370多个,杂交水稻21个组合以及大小麦、高梁、玉米、粟、糁子、红薯、马铃薯、豆类等30多种作物,有340多个品种,油料作物有油菜、花生、芝麻、蓖麻、向日葵、油沙豆等8科,70多个品种。经济作物有茶叶、西瓜、百合、烤烟、黄花等30多个科,360多个品种、蔬菜有瓜类、豆角、辣椒、茄子、白菜、萝卜、葱、蒜等58科,480多个品种;饲料作物有水浮莲、水花生、聚合草、葳菜、苏丹草等20多个品种;绿肥有兰花苕子、红花草子、回青、红萍等30多个品种;药材有丹皮、白芍、生地、尾参等150多个品种;树有柑桔、桐柚、桃、李、梨、葡萄、枣、柿、板栗、杨梅、枇杷、猕猴桃等30多科,200多个品种。地方传统名牌特产有新化的苡米、板栗、烤烟、天麻、魔芋等。

娄底境内林地主要由两大山脉组成,西北部为雪峰山及其余脉,东南部为衡山山脉。根据地域差异、森林分布及林业发展方向,将娄底市林地划分为四个林业区:西北部中山商品用材林区,北部中低山坑木林经济林区,中部丘岗盆经济防护风景林区,南部东部中低山楠竹用材、水土保持林区。到2000年底,娄底市林业用地355910.4公顷,其中有林地324641.0公顷。按林种用途划分:用材林198847.7公顷,经济林33552.8公顷,楠竹林41872.7公顷,防护林48011.44公顷,特种用途林2030.80公顷。按树种,杉木林84671.8公顷,马尾松林122446.9公顷,天然阔叶林35924.5公顷,柏木林6172.3公顷。娄底市木材蓄积量1184.7万立方米;娄底市楠竹面积41872.7公顷,蓄积9143.9万根;娄底市森业覆盖率42.79%。娄底市有省级森林公园三个:新化大熊山森林公园,涟源龙山森林公园,双峰九丰山森林公园。娄底市树龄上百年、胸径在100厘米以上的珍稀大树共有36种、192株。

矿产资源

娄底境内适宜动物的栖息、生存和繁殖。属华南区系典型种类的动物有穿山甲、豪猪、花面狸、苦恶鸟(白胸秧鸡)、画眉、八哥、饰纹姬蛙、稻瘦蚊、红薯小象甲、桔吹绵价等,而属北方区系的代表性种类有狐、刺猬、蝮蛇、灰喜鹊、苜括盲蝽、潜叶蝇等。林栖鸟兽已少见,具有狩猎意义的仅有斑鸠、环颈雉、家雀、黄鼬、野兔、狐、罐和小鹿等中、小型动物。生活在水域、农田中的昆虫、鼠类和两栖类、爬行类等动物,种多量大。境内农户与少数城镇居民素有饲养家畜家禽的习惯。家畜中数量最大的是猪,双峰县是全国瘦肉型生猪基地。牛(含水牛、黄牛)以役用为主。但性状逐渐退化,亟待提纯复壮。马、骡、驴虽有饲养,但数量不多,主要用来拖拉板车。90年代曾在农村出现过养兔热(长毛兔、肉兔、獭兔等)。农村养狗、猫曾很普遍,后因预防狂犬病,狗数量有所减少。家禽中以养鸡为主,多由农户散养。80年代办有机械化养鸡场和规模较大的集中鸡场。鹅极少。养鸭除少数农户散养外,多为牧养。曾先后引进过樱桃鸭、康贝尔鸭等国外优良品种,但均未推广。近年来,在城镇郊区有些农户和居民以饲养鹌鹑、肉鸽(含信鸽)、乌骨鸡等为业,有的还引进了牛蛙、火鸡、珍珠鸡、美国七彩野鸡等新类。原是野生的乌龟、团鱼、黄鳝、泥鳅,也改为人工养殖,以满足消费。

淡水资源

娄底市境内已发现47个矿种,其中探明储量的有25种,占湖南省探明储量矿种的30%,是湖南矿种较齐全的地区之一。已探明储量的矿产地58处,其中大中型矿床36个,以煤炭、建材、有色金属为主。保有储量占中国、全世界第一位的有锑,占湖南省第一位的有煤、白云石、石灰岩和大理石,占湖南省第二位的有石墨等,占第三位的有石膏和黄铁矿,其它如金、铅、锌、锰、钨等矿种的探明储量也在湖南省占有重要地位。钒、硅石等矿种,虽然尚未探明储量,但潜在远景较大,有望成为未来的优势矿种。煤炭:娄底市内煤矿资源丰富,品种齐全,有无烟煤、贫煤、瘦煤、肥煤、焦煤等,且品质好,发热量一般都在4000─5000大卡。

土地资源

娄底各河流水质较好,氢离子浓度指数在正常范围内,离子总量不高,中等矿化度,适合于工农业生产和人们生活之用。全区年平均降水1406毫米,降水总量113.95亿立方米,且西部山区多于东部丘陵平地,直接形成的地表水资源38.87亿立方米。外来水资源丰富,共有133.42亿立方米,主要在西部,控制利用少;东部入境水虽不多,但利用较好。地下水年平均为21.6亿立方米,年径流量平均达21.35亿立方米,主要公布在北、东、南部地区、水能理论蕴藏量32.5万千瓦,其中可开发利用的14.26万千瓦。具备人工养殖的水面18万亩。[12]

娄底地处亚热带湿润季风气候带,雨量充沛。按人口、耕地计算,人均1323立方米,亩均2630立方米。地下水平水年储量21.64亿立方米,枯水年9.36亿立方米,丰水年32.13亿立方米。区内有资水、湘江两大水系。隔水系支流较多,水源较丰富。全区长5公里,流域面积大于10平方公里的河流有195条,总长3311.43公里。河川多年平均总量193.93亿立方米。可利用水能资源14.25万千瓦。

煤炭资源

娄底境内土地总面积1217.53万亩,占全省土地总面积的3.8%,人均面积3.32亩,比全省人均5.57亩少2.25亩。土地利用构成为:耕地223万亩,占土地总面积的18.5%;园地25.92万亩,占2.2%;有林地329.13万亩,占27.1%;牧草地(含宜林地)193.44万亩,占15.9%;城乡居民及工矿用地62.48万亩,占5.2%;交通用地12.05万亩,占1.1%;水域85万亩,占7.l%,合计利用土地939.97万亩,占77.2%。未利用地277.56万亩,占22.9%。据全区待开发土地资源调查,共有待开发的土地资源116.3万亩,其中荒坡隙地110.88万亩,农村废弃地7364亩,工矿废弃地2933亩,河洲滩地1.19万亩,荒水面3.2万亩。按照自然条件可开发成耕地的有7.4万亩,可开发成园地的11.36万亩,可开发为林地的73.19万亩,可开发为牧草地的2.09万亩,可开发为养殖水面的3.07万亩。

人口

娄底煤炭探明储量11亿吨,以烟煤和无烟煤为主,局部见有石煤。主要分布在冷水江市、涟源市、娄星区以及双峰西北部和新化东部。铁:市内共有铁矿点58处,其中中型矿床2处,分沉积型、风化型和热液型3种类型。探明储量4307.6万吨,保有储量2946.5万吨,主要分布于涟源田湖,新化洪水坪、圳上,双峰钟岭、测水,冷水江锡矿山、潘桥等地。石灰石:分布极广,几乎随处可见。不仅储量大,而且质量好、品种齐,为全国少有。锑:境内共有锑矿点25处,其中大型矿床2处,中型矿床2处,均集中在冷水江锡矿山。

娄底境内锰矿、铁锰矿、钒矿、石膏矿等金属和非金属矿的储量也很丰富。特别引人注目的是2001年5月, 中南石油局勘探开采的“冷水江一井”绽开了湖南第一束石油天然气火苗,标志着冷水江市的石油天然气试开采已获圆满成功,结束湖南无油气历史。娄底矿产配套较好,空间公布较明显,有利于统一规划和综合开发利用,为娄底成为湖南省的能源原材料开发区奠定了基础。

政治

人口

2021年,年末全市户籍总人口448.49万人;常住人口379.68万人,其中城镇人口181.33万人,乡村人口198.35万人,常住人口城镇化率为47.76%,比上年提高0.81个百分点。全年出生人口3.16万人,出生率为8.28‰,死亡人口2.37万人,死亡率为6.23‰,自然增长率为2.05‰。[5]

民族

娄底是一个以汉族为主体的多民族共同生活的大家庭。第五次全国人口普查登记有汉族、苗族、土家族、侗族、蒙古族、回族、藏族、维吾尔族、彝族、壮族、布依族、朝鲜族、满族、瑶族、白族、哈尼族、黎族、傈僳族、佤族、高山族、纳西族、土族、布朗族共23个民族。少数民族最多的是苗族。

党委领导

政府领导

| 职务 |

姓名 |

|---|---|

| 市委书记 | 邹文辉[13] |

| 市委副书记 | 曾超群、尹华凯 |

人大领导

| 职务 |

姓名 |

|---|---|

| 市委书记 | 邹文辉[13] |

| 市委副书记 | 曾超群、尹华凯 |

政协领导

| 职务 |

姓名 |

|---|---|

| 市长 | 曾超群 |

| 副市长 | 蒋天海、刘继清、黄江民、伍鹄、禹敏、向乾勇[14]、谢学龙[15] |

| 秘书长 | 杨维[16] |

经济

| 职务 |

姓名 |

|---|---|

| 市长 | 曾超群 |

| 副市长 | 蒋天海、刘继清、黄江民、伍鹄、禹敏、向乾勇[14]、谢学龙[15] |

| 秘书长 | 杨维[16] |

第一产业

| 职务 | 姓名 |

|---|---|

| 主任 | 戴德清 |

| 副主任 | 李有才、朱鸿宾、欧文安、罗孝贵、李文洪、朱桂良、吴德华[17] |

| 秘书长 | 罗琳[7] |

第二产业

| 职务 | 姓名 |

|---|---|

| 主任 | 戴德清 |

| 副主任 | 李有才、朱鸿宾、欧文安、罗孝贵、李文洪、朱桂良、吴德华[17] |

| 秘书长 | 罗琳[7] |

第三产业

| 职务 | 姓名 |

|---|---|

| 主席 | 梁立坚 |

| 副主席 | 李德仁、李利文、郭细军、彭石清、禹云华、袁华荣、傅小松、陈伟志、陈惠明[18] |

| 秘书长 | 魏志军[18] |

参考资料来源 [19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29]

文化

| 职务 | 姓名 |

|---|---|

| 主席 | 梁立坚 |

| 副主席 | 李德仁、李利文、郭细军、彭石清、禹云华、袁华荣、傅小松、陈伟志、陈惠明[18] |

| 秘书长 | 魏志军[18] |

戏剧

综述

2021年,全市实现地区生产总值1825.76亿元,同比增长7.7%,两年平均增长5.8%。其中:第一产业增加值204.1亿元,同比增长9.2%,两年平均增长6.8%;第二产业增加值723.65亿元,同比增长6%,两年平均增长5.5%;第三产业增加值898.02亿元,同比增长8.7%,两年平均增长5.8%。

2021年,全市三次产业结构由上年的11.9:38.8:49.3调整为11.2:39.6:49.2,第二产业占比提高0.8个百分点,三次产业对全市经济增长贡献率分别为14.2%、30.2%和55.6%,分别拉动全市GDP增长1.1个、2.3个和4.3个百分点。按常住人口计算,全市人均地区生产总值。

2021年,全市公共财政预算收入161.34亿元,同比增长11.6%,其中地方财政收入90.77亿元,同比增长12.6%。全市公共财政预算支出338.44亿元,同比增长2.7%,其中,教育、科技、文化、交通、医疗卫生、节能环保、社会保障与就业、城乡社区事务、农林水、住房保障等民生支出245.49亿元,占全市财政支出的比重达72.5%。

2021年,全年居民消费价格比上年上涨0.3%,其中食品烟酒类下降1.6%,衣着类上涨0.7%,居住类上涨0.8%,生活用品及服务类下降0.3%,交通和通信类上涨4.6%,教育文化和娱乐类上涨1.1%,医疗保健类上涨0.3%,其它用品和服务类下降6.6%。

2021年,全市实现制造业增加值501.42亿元,同比增长8.0%,制造业增加值占GDP的比重为27.5%,高于上年0.9个百分点。规模以上工业中,装备制造业和高技术制造业增加值分别同比增长39.5%和19.7%;战略性新兴产业总产值占工业总产值比重为32.6%,高于上年3.5个百分点;全市省级以上园区规模工业增加值同比增长12.4%,高于全市规模工业增速4.6个百分点,园区规模工业增加值占比提升到75.2%;投资结构持续优化,民间投资增长,比上年提高,占全部投资的比重为个百分点;产业投资同比增长4.9%,占全部投资的比重为65.9%,高于上年0.5个百分点。[5]

人文

2021年,全市实现农林牧渔业增加值211.38亿元,同比增长9.1%。农林牧渔业总产值342.29亿元,增长10.3%。其中,农业产值165.05亿元,同比增长3%;林业产值8.5亿元,同比增长9.7%;牧业产值139.72亿元,同比增长19.9%;渔业产值16.61亿元,同比增长3.6%,农林牧渔专业及辅助性活动产值12.4亿元,增长6.8%。

2021年,全年粮食种植面积245.9千公顷,同比增长0.9%,粮食总产量158.43万吨,增产1.6%;蔬菜种植面积43.11千公顷,增长2.9%,蔬菜及食用菌产量166.92万吨,增产2.4%;油料种植面积42.32千公顷,增长4.7%,油料产量7.45万吨,增产3%;猪牛羊肉产量32.06万吨,增长25.9%,其中猪肉产量28.81万吨,增长29.6%;禽蛋产量4.11万吨,增长24.9%;生猪出栏401.86万头,增长31.5%,年末生猪存栏284.99万头,增长9.8%;水产品产量9.16万吨,增长1.1%。

2021年,全市2584家农产品加工企业实现销售收入521.87亿元,同比增长8%(口径调整,数据与上年不可比);全市1964个休闲农业经营主体实现经营收入32.68亿元,增长3.1%。全市农民专业合作社7752个,增长7.0%,农民专业合作社成员15.49万户,增长10%;家庭农场3559个,增长47.9%;“二品一标”农产品认证个数220个,其中绿色食品216个,有机农产品2个,农产品地理标志2个;年末农业机械总动力373万千瓦,全年化肥施用量(折纯)8.25万吨。[5]

饮食

工业

娄底(4)

娄底(4)

2021年,全市实现全部工业增加值579.34亿元,同比增长7.2%。全市在库规模以上工业企业1040个,规模以上工业增加值同比增长7.8%。分经济类型看,国有企业增长14.4%;集体企业下降53.2%,股份制企业增长6.9%,外商及港澳台投资企业增长21.7%。分门类看,采矿业下降24.3%,制造业增长9.3%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长12.2%。分行业看,通用设备制造业增长1.6%,汽车制造业增长22.3%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长23.3%,电力、热力的生产和供应业增长11.2%。

2021年,全市重点监测的10种主要工业产品中(规模工业企业),原煤产量290.2万吨,同比下降30.9%;生铁1140.9万吨,增长4.5%;粗钢1335.7万吨,与上年同期持平;钢材1700.1万吨,增长13.7%;氮肥(折纯)5.22万吨,下降0.7%;发电量146.2亿千瓦时,增长9.7%;焦炭377.6万吨,增长1.9%;纯碱18.96万吨,下降0.3%;锑品5.66万吨,下降10.9%;水泥975万吨,下降13.8%。

2021年,全市规模以上工业企业实现营业收入同比增长23.3%,利润总额同比增长1%,营业收入利润率为5.2%。全市规模以上工业企业资产负债率为41%,每一百元营业收入中营业成本为87.6元。规模工业企业亏损面为5.3%,比上年下降0.6个百分点。

建筑业

2021年,全市建筑业增加值144.4亿元,同比增长1.5%;全市具有建筑资质等级的总承包和专业承包建筑业企业161家,比上年增加11个,完成建筑业总产值511.54亿元,增长12.3%。房屋建筑施工面积1504.06万平方米,增长9.8%;房屋建筑竣工面积855.02万平方米,下降3%。[5]

交通

服务业

2021年,全市实现服务业增加值898.02亿元,同比增长8.7%,占GDP的比重为49.2%;对经济增长的贡献率达55.6%。其中批发和零售业增加值176.62亿元,增长10.3%;交通运输、仓储和邮政业增加值94.9亿元,增长7.5%;住宿和餐饮业增加值34.65亿元,增长12.6%;金融业增加值75.13亿元,增长4.2%;房地产业增加值97.06亿元,增长3.3%;信息传输、软件和信息技术服务业增加值24.93亿元,增长13.8%;租赁和商务服务业增加值34.93亿元,增长10.1%。全市规模以上服务业企业营业收入157.75亿元,增长15.1%。其中以信息技术、商务服务、文体娱乐等为代表的新兴服务业营业收入分别增长6.6%、27.3%和18.7%。

固定资产投资

2021年,全市固定资产投资同比增长4.2%。分类型看,国有投资下降19%,非国有投资增长14.3%,其中民间投资增长8.7%。分产业看,第一产业投资增长21%,第二产业投资增长8.6%,第三产业投资下降1.2%,三次产业投资构成为:从投资方向看,全市工业投资增长8.5%,工业技改投资增长7.2%,基础设施投资下降2.9%,高技术产业投资下降5.7%,生态环境投资增长22.1%,民生工程投资增长15.5%。

2021年,全市房地产开发投资150.24亿元,同比增长12.4%。其中住宅投资121.86亿元,增长17.1%。商品房销售面积342.8万平方米,下降3.0%,其中住宅销售面积316万平方米,增长4.3%;商品房销售额181.07亿元,下降5.5%;商品房待售面积47.25万平方米,下降33.5%。

贸易外经

2021年,全市完成社会消费品零售总额778.2亿元,同比增长14.6%。按经营地分,城镇消费品零售额654.75亿元,增长14.7%,乡村消费品零售额123.44亿元,增长14.5%。按消费类型分,商品零售额711.42亿元,增长13.5%,餐饮消费额66.78亿元,增长28.2%。按限额类别分,限额以上单位零售额251.55亿元,增长17.8%;限额以下零售额526.65亿元,增长13.2%。限额以上单位商品零售额中,粮油、食品、饮料、烟酒类49.27亿元,增长39.7%;服装鞋帽针纺织品类11.74亿元,增长59.5%;化妆品类3.03亿元,增长449%;金银珠宝类1.19亿元,增长22.5%;日用品类10.85亿元,增长61.4%;家用电器和音像器材类14.3亿元,增长0.8%;五金电料类6.92亿元,下降6.5%;石油及制品类60.86亿元,增长21%;汽车类47.39亿元,增长1.8%。

2021年,全市实现进出口总额191.77亿元,同比增长28%,其中,出口额38.79亿元,下降5.3%,进口额152.98亿元,增长40.4%。全市实际利用外资3001万美元,同比增长102.8%,实际到位内资586.13亿元,增长29.1%。

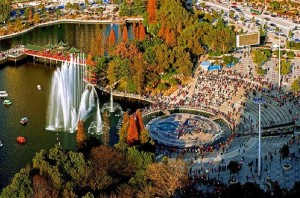

旅游

2021年,全年旅游总人数3293.5万人次,其中国内游客3293万人次,入境游客0.45万人次;实现旅游总收入339.9亿元,其中国内旅游收入339.4亿元,旅游外汇收入79.92万美元。

金融

2021年,年末全市金融机构本外币各项存款余额2368.97亿元,比年初增加165.32亿元,其中住户存款余额1831.39亿元,比年初增加187.42亿元,非金融企业存款余额227.89亿元,比年初减少23.04亿元;年末金融机构本外币各项贷款余额1517.97亿元,比年初增加182.1亿元,其中住户贷款658.05亿元,比年初增加108.61亿元,非金融企业及机关团体贷款859.91亿元,比年初增加73.49亿元。

2021年,全市7家证券公司营业部股票基金交易量2802.15亿元,同比增长10.8%;1家期货公司营业部期货交易量1813.55亿元,下降8.1%。全市原保险保费收入62.81亿元,增长7.1%,其中财产保险收入14.85亿元,下降2.3%,寿险收入30.88亿元,增长10.2%,健康险收入15.41亿元,增长11.6%,意外伤害险收入1.66亿元,增长2.0%;各项赔款与给付支出21.67亿元,增长5.2%,其中财产保险赔付10.2亿元,增长11.8%,寿险赔付4.69亿元,下降8.4%,健康险赔付6.41亿元,增长8.7%,意外伤害险赔付0.37亿元,下降20.3%。[5]

综述

铁路

在湘中农村,活跃着大大小小的民间剧团60余家,桥头河镇被文化部命名为花鼓戏之乡,有12个花鼓戏剧团常年在周围农村演出;双峰洪山殿胡仲文木偶戏剧团一年在附近县市区演出400场以上。

公路

富厚堂全景图(5)娄底有国家文物保护单位曾国藩故居风光带、4A级风景名胜景区紫鹊界8万亩秦人梯田、龙山、湄江自然风光、历史文化名镇杨市镇、名村三甲古村落,有望进入国家级文物保护单位的三甲共产主义示范村(玉屏的红旗居民点)、毛泽东游学伏口遗址和开国上将李聚奎故居,还有蔡和森、罗盛教、成仿吾、陈天华、湘中八女杰等历史名人。[30]

富厚堂全景图(5)娄底有国家文物保护单位曾国藩故居风光带、4A级风景名胜景区紫鹊界8万亩秦人梯田、龙山、湄江自然风光、历史文化名镇杨市镇、名村三甲古村落,有望进入国家级文物保护单位的三甲共产主义示范村(玉屏的红旗居民点)、毛泽东游学伏口遗址和开国上将李聚奎故居,还有蔡和森、罗盛教、成仿吾、陈天华、湘中八女杰等历史名人。[30]

社会

娄底的特产有涟源精制面粉、永丰灯笼椒、涟源黑山羊、麻辣香干、落口溶乔饼、新化蒙洱茶、双峰碧玉绿茶等。

永丰辣酱

产于双峰县永丰镇,已有三百多年的历史,据说以蔡和森的祖辈经营的蔡广祥店最有名。

产于双峰县永丰镇,已有三百多年的历史,据说以蔡和森的祖辈经营的蔡广祥店最有名。

涟源精制面粉

涟源盛产面粉,三十年代就颇有名气。民国初期,蓝田镇相断发展80余家畜力制粉磨坊,施行季节性面粉生产。

新化杯子糕

貌似元宝,大小与婴儿拳头差不多,颜色透亮,质地细腻白嫩,口感香软,略有粘连。

教育事业

科学技术

交通的便利为娄底经济的发展提供了基本条件。娄底位于湖南省中部,是广州军区重要的能源、原材料供应基地。上(海)瑞(丽)高速公路——潭邵段全线贯通,将娄底推进了以省城长沙为中心的1小时经济圈,而总投资达2亿元的洛湛铁路的建成更使娄底提升为继株洲、怀化之后的湖南又一交通枢纽。以及娄涟高等级公路、太澳高速、宁太高等级公路的建成使娄底的交通四通八达、一马平川,带动了娄底的旅游业和交通运输业的发展。为娄底的经济建设奠定了坚实的硬件基础。

交通的便利为娄底经济的发展提供了基本条件。娄底位于湖南省中部,是广州军区重要的能源、原材料供应基地。上(海)瑞(丽)高速公路——潭邵段全线贯通,将娄底推进了以省城长沙为中心的1小时经济圈,而总投资达2亿元的洛湛铁路的建成更使娄底提升为继株洲、怀化之后的湖南又一交通枢纽。以及娄涟高等级公路、太澳高速、宁太高等级公路的建成使娄底的交通四通八达、一马平川,带动了娄底的旅游业和交通运输业的发展。为娄底的经济建设奠定了坚实的硬件基础。

2021年,全市公路(不含高速公路)线路里程14747公里。全市民用汽车保有量50.48万辆,增长9.5%,其中私人汽车保有量47.92万辆,增长9.5%。[5]

文化事业

连接洛阳和湛江的洛湛铁路、衔接株洲和贵阳市的湘黔铁路在娄星区内呈十字形交叉,使娄底成为南方的重要交通点,连东西、通南北,不可或缺。沪昆客运专线和安张娄衡铁路将使娄底成为国内少有的米字型铁路枢纽。

连接洛阳和湛江的洛湛铁路、衔接株洲和贵阳市的湘黔铁路在娄星区内呈十字形交叉,使娄底成为南方的重要交通点,连东西、通南北,不可或缺。沪昆客运专线和安张娄衡铁路将使娄底成为国内少有的米字型铁路枢纽。

2014年12月16日,沪昆高铁长沙至新晃段开通运营,娄底南站正式运营,标志着本市进入高铁时代。

医疗卫生

娄底市各有两条国道和省道过境,这是娄星公路交通运输上的主要交通干道。此外,娄底还有上海到瑞丽的上瑞高速公路、娄新高速、娄怀高速、娄湘公路、娄涟高等级公路以及正在修建益娄高速、娄衡高速、长韶娄高速公路和连接太原和澳门的太澳公路都在娄底境内经过,是娄底市得力的辅助公路。[12]

娄底市各有两条国道和省道过境,这是娄星公路交通运输上的主要交通干道。此外,娄底还有上海到瑞丽的上瑞高速公路、娄新高速、娄怀高速、娄湘公路、娄涟高等级公路以及正在修建益娄高速、娄衡高速、长韶娄高速公路和连接太原和澳门的太澳公路都在娄底境内经过,是娄底市得力的辅助公路。[12]

体育事业

社会保障

2021年,全市普通高校4所,比上年新增1所;普通高等教育招生1.43万人,在校生4.31万人,毕业生1.1万人;各类中等职业教育招生2.09万人,在校生5.42万人,毕业生1.36万人;40所普通高中招生3.21万人,在校生9.15万人,毕业生2.65万人;260所初中学校招生5.77万人,在校生16.76万人,毕业生5.47万人;728所普通小学招生5.41万人,在校生36.12万人,毕业生5.67万人;特殊教育招生387人,在校生2996人,毕业生337人;幼儿园在园幼儿12.93万人;各类民办学校542所,在校学生13.11万人。发放中职国家助学金4282.3万元,资助中职学生4.27万人次;发放高校国家奖学金、助学金2319.4万元,资助高校学生1.07万人次;发放普通高中国家助学金4271万元。全市小学适龄儿童入学率100%,高中阶段教育毛入学率94.58%。[5]

资源环境

2021年,全市完成高新技术产业总产值1800亿元,同比增长28.9%;高新技术产业增加值400.6亿元,增长23.6%,高新技术产业增加值占GDP的比重提升到21.9%。全市专利授权2897件,增长12.7%,其中发明专利授权215件,增长56.9%。

2021年,年末全市检验检测机构70个,其中国家产品质量监督检验中心1个,法定计量检定机构5个,特种设备生产单位35家,重点工业产品定期抽查合格率95.0%,参与制定国家标准8项,组织制定地方标准9项。[5]

安全生产

2021年,年末全市共有艺术表演团体5个,群众艺术馆、文化馆6个,博物馆、纪念馆4个,公共图书馆7个,国家级非物质文化遗产保护目录5个,省级非物质文化遗产保护目录14个。[5]

人民生活

2021年,年末共有医疗卫生机构4130个,其中医院127个,乡镇卫生院72个,社区卫生服务中心18个,村卫生室3098个,诊所、卫生室、医务室783个,妇幼保健机构6个,疾病预防控制中心6个;卫生技术人员2.59万人,其中执业医师及执业助理医师1.07万人,注册护士1.13万人;医院床位数1.91万张,乡镇卫生院床位数0.57万张。[5]

邮电通信

2021年,全市各类体育场地7644个,其中体育馆723座,运动场475个,游泳池53个,各种训练房321个。开展全民健身项目121项次,经常参加体育锻炼人数189.6万人,新建农民体育健身工程的行政村263个。[5]

旅游

2021年,全市新增城镇就业人员3.56万人,帮助失业人员实现再就业1.80万人,城镇登记失业率为2.58%。年末参加企业职工基本养老保险人数70.62万人,参加机关事业单位基本养老保险人数14.91万人,参加城乡居民基本养老保险人数198.89万人;参加基本医疗保险人数386.82万人,其中城乡居民基本医疗保险347.71万人,城镇职工基本医疗保险39.11万人;参加失业保险职工人数35.04万人,全年领取失业保险金职工人次为2.08万人次。参加工伤保险职工人数39.76万人。参加生育保险职工人数22.62万人。全市共有1.79万人享受城镇居民最低生活保障,发放城镇居民最低生活保障经费9241万元;9.78万人享受农村居民最低生活保障,发放农村居民最低生活保障经费2.93亿元。年末提供住宿民政机构床位数11240张,共收养人员5131人。改造养老服务床位250张,新增护理型服务床位230张。[5]

2020年2月12日,被民政部和财政部共同确定为第五批中央财政支持开展居家和社区养老服务改革试点地区。[31]

概况

2021年,全市已发现的矿种56种,已探明资源储量的矿种28种,其中新能源矿产1种,金属矿产11种,非金属矿产16种。实施地质勘查项目(含续作项目)6个。

2021年,全年能源消费总量比上年增长3.4%,单位GDP能耗同比下降4.0%。

2021年,全年完成造林面积0.59万公顷,年末林地面积41.23万公顷。实际监测的地表水断面中,满足Ⅲ类标准及以上的断面比例100%;全年中心城区环境空气质量优良天数达到334天,优良率为91.5%;中心城区污水处理率达98.7%,城市生活垃圾无害化处理率100%。中心城区建成区面积54平方公里,城市人均公园绿地面积9.64平方米。[5]

景点

2021年,全年共发生各类生产安全事故72起,死亡80人,亿元GDP事故死亡人数为0.0438人。[5]

著名人物

2021年,全年全市居民人均可支配收入24010元,比上年增长9.2%。城镇居民人均可支配收入34702元,增长7.9%,其中,工资性收入20027元,经营净收入3181元,财产净收入2093元,转移净收入9401元。农村居民人均可支配收入15628元,增长10.5%,其中,工资性收入6917元,经营净收入3514元,财产净收入151元,转移净收入5045元。城乡居民收入比由上年的2.27:1缩小为2.22:1。

2021年,全年全市居民人均消费支出18328元,比上年增长9.4%。城镇居民人均消费支出23066元,增长6.2%;农村居民人均消费支出14614元,增长13.1%。全市城镇居民恩格尔系数为29.9%,农村居民恩格尔系数为31.4%。

2021年,全市城镇居民人均现住房建筑面积为46平方米,农村居民人均现住房建筑面积为84.1平方米。[5]

荣誉

2021年,全市完成邮政业务总量(2020年不变价)12.38亿元,增长31.3%。邮政函件业务22.26万件,包裹业务0.25万件,规模以上快递企业业务量7900.1万件,快递业务收入5.17亿元。电信业务总量(2020年不变价)34.33亿元,增长32.6%,固定电话用户总数20.29万户,其中移动电话用户379.82万户,固定互联网宽带接入用户123.47万户,同比增长9.9%。[5]

词条图册

-

娄底汽车 娄底哪个汽车站大点

2025-11-03 21:33:15 查看详情 -

娄底汽车 湖南省娄底市机动车驾驶人考试中心怎么坐车。

2025-11-03 21:33:15 查看详情

求购

求购