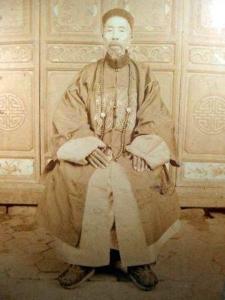

- 郑敦允

郑敦允

个人简介

姓名:郑敦允

字芝泉

性别:男

出生年月:不详

卒年:不详

国籍:中国

时代:清朝

籍贯:湖南长沙

民族:汉族

身份:嘉庆、道光年间官员

个人经历

清史稿

清史稿

郑敦允于嘉庆十九年(1814年)中进士,选庶吉士,散馆授刑部主事,迁员外郎。道光八年(1828年),出任湖北襄阳知府,上任后,处理诉讼,打击盗匪,颇有政绩。

当时汉江侵蚀樊城,毁坏民居,敦允筹划修筑石堤四百余丈,历经二年而建成。次年,汉水大涨,樊城得以保全。

而襄阳城地势较高,每遇旱情,饮水灌溉颇为艰难,敦允颁行筒车式,令民众仿制。

之后,敦允调署武昌,水灾又袭樊城,大堤损毁,敦允坚持请求回任守修。襄阳百姓步行三百里,迎接其返回。

敦允到达后,准备在堤上增筑小堤以防护堤根,并赈济灾民,组织河工。敦允本人日夜巡视,工程未完而染病,不久即卒,入祀当地名宦祠。

《清史稿》将其列入《循吏传》。

有曾孙郑沅,为光绪二十年进士。

郑氏姓源

郑氏姓源

郑氏姓源

出自姬姓。依照《姓纂》上的说法,「周厉王少子友,受封于郑(在今陕西省华县西北),是为桓公。

生武公,与晋文侯夹辅平王东迁于洛阳,因徙溱、洧之间(今河南省境),谓之新郑,传十三世至幽公,为韩所灭,子孙再播迁陈宋之间(地跨河南、安徽、江苏三省),以国为氏」。公元前806年,周宣王封周厉王少子于郑,建立了西周的最后一个诸侯国。

公元前375年被韩国消灭,其子孙搬迁到今天的河南淮阳和商丘之间,以原来国名为姓,这是郑姓得姓之原由。

据有关史书记载,在秦末到晋代期间,郑姓渐渐分布到今天的浙江,陕西,山东,湖南,湖北,四川,江苏,安徽,河北,山西等一些地方。

唐代初期,河南一部分郑氏移居到福建省,唐代末期,河南固始又有部分郑氏进入福建,明清时著名的民族英雄郑成功的祖先便是那次到福建的。

郑氏移居台湾,最早是因为郑成功;搬迁到海外,最早是从清代开始。

其血缘的始祖可追溯到后稷。

后稷是传说中的农业神,其母有邰氏是炎帝的后裔。根据《史记?五帝本记》纪戴,炎黄两帝的血缘汇合成了郑姓。

而后稷下传47代是姬友,姬友生活在周宣王时,是郑国的始祖,就是郑桓公。

郑敦允和郑敦谨

郑敦允,字芝泉,湖南长沙人。嘉庆十九年进士,选庶吉士,散馆授刑部主事,迁员外郎。道光八年,出为湖北襄阳知府。襄阳俗朴,讼事多出教唆。敦允长於听断,积牍为空。访所属衙蠹莠民最为民患苦者十馀人,论如律。地号盗薮,请帑筹充缉捕费,多设方略,获盗百馀。巨盗梅杈者,勇悍多徒党,捕者人少莫能近,众至则逸。侦知所在,夜往擒之,其徒追者数百人。令曰:“欲夺犯者,杀而以尸与之。”众不敢逼。诉者麕集,曰:“久不敢言,言辄火其居。”敦允曰:“苦吾民矣!”遂置之法。枣阳地瘠民贫,客商以重利称贷,田产折入客籍者多。敦允许贷户自陈,子浮於母则除之,积困顿苏。

汉水齧樊城,坏民居,议甃石堤四百馀丈,二年而成。明年,汉水大涨,樊城赖以全。襄阳岸高水下,遇旱,艰於引溉。颁筒车式,使民仿制,民便之。调署武昌,会大水,樊城石工掣损,敦允固请回任守修。襄人走迎三百里,日夜牵挽而至,议增筑子埝护堤根。灾民就食者数万,为草舍居老疾稚弱,令壮者赴工自食。敦允昕夕巡视,工未竟,致疾,未几卒,祀名宦。

郑敦谨,字小山,湖南长沙人。道光十五年进士,选庶吉士,散馆授刑部主事。再迁郎中,出为山东登州知府,擢河南南汝光道。咸丰元年,泌阳土匪乔建德踞角子山,敦谨与南阳镇总兵图塔布督兵捕获之,被议叙,署布政使。二年,授广东布政使,仍留署任。

粤匪入湖北,命赴信阳,会南阳镇总兵柏山扼要设防。三年,命河南巡抚陆应穀统兵驻南阳,会城及信阳有事,许敦谨专摺驰奏。钦差大臣琦善督师援安徽,檄敦谨总理信阳粮台。及师屯江北,粮台移设徐州,仍令敦谨往任其事。寻调授河南布政使,留筦粮台如故。四年,光州、陈州捻匪起,巡抚英桂出驻汝阳,诏敦谨赴本任。省城戒严,敦谨督率官绅倡捐经费,兴团练。皖捻犯永城、夏邑,增调兵勇防黄河各渡口,断寇北窜。寻命暂署巡抚。

五年,坐欠解甘肃两年协饷,降调。召还京,以四品京堂候补,授太常寺少卿。八年,督山东学政,累迁大理寺卿。同治元年,署户部侍郎,复出为山西布政使,调署陕西布政使,调授直隶布政使,擢河东河道总督。四年,授湖北巡抚,寻召授户部侍郎。五年,调刑部。

六年,擢左都御史。捻匪渡河入山西境,巡抚赵长龄、按察使陈湜疏防被劾,诏敦谨往按,长龄、湜并坐罢,即命敦谨署山西巡抚。七年,出省治防,移军驻泽州栏车镇,为各路策应。授工部尚书,仍留署巡抚。回匪入河套,近边震动。敦谨移驻宁武督防,别遣兵守榆林、保德下游各隘。增募砲勇,补葺河曲边墙。回匪窥包头镇,沿河堵御,会绥远城将军定安遣队迎剿,总兵张曜自河曲截击,破走之。八年,调兵部尚书,回京。

九年,调刑部。两江总督马新贻被刺,获凶犯张汶祥,江宁将军魁玉、漕运总督张之万会谳,言汶祥为洪秀全馀党,其戕新贻,别无主谋者。命敦谨往会鞫,仍以初谳上,论极刑。十年春,敦谨还京,至清江浦,上疏以病乞罢。光绪十一年,卒,谥恪慎。

曾国藩,初名子城,字涤生,湖南湘乡人。家世农。祖玉屏,始慕向学。父麟书,为县学生,以孝闻。

国藩,道光十八年进士。二十三年,以检讨典试四川,再转侍读,累迁内阁学士、礼部侍郎,署兵部。时太常寺卿唐鉴讲学京师,国藩与倭仁、吴廷栋、何桂珍严事之,治义理之学。兼友梅会亮及邵懿辰、刘传莹诸人,为词章考据,尤留心天下人材。

咸丰初,广西兵事起,诏群臣言得失。奏陈今日急务,着在用人,人才有转移之道,有培养之方,有考察之法。上称其剀切明辨。寻疏荐李棠阶、吴廷栋、王庆云、严正基、江忠源五人。寇氛益炽,复上言:“国用不足,兵伍不精,二者为天下大患。于岁入常额处,诚不可别求搜刮之术,增一分则民受一分之害。至岁出之数,兵饷为巨,绿营兵额六十四万,常虚六七万以资给军用。自乾隆中增兵议起,岁糜帑二百馀万。其时大学士阿桂即忧其难继,嘉、道问两次议裁,不及十之四,仍宜汰五万,复旧额。自古开国之初,兵少而国强,其后兵愈多则力愈弱,饷愈多则国愈贫。应请皇上注意将才,但使 七十一镇中有十馀镇足为心腹,则缓急可恃矣。”又深痛内外臣工谄谀欺饰,无陈善责难之风。因上敬陈圣德预防流弊一疏,切指帝躬,有人所难言者,上优诏答之。历署刑部、吏部侍郎。二年,典试江西,中途丁母忧归。

三年,粤寇破江宁,据为伪都,分党北犯湖南、直隶,天下骚动,而国藩已前奉旨办团练于长沙。初,国藩欲疏请终制,郭嵩焘曰:“公素具澄清之抱,今不乘时自效,如君父何?且墨绖从戎,古制也。”遂不复辞。取明戚继光遗法,募农民朴实壮健者,朝夕训练之。将领率用诸生,统众数不逾五百,号“湘勇”。胜书遐迩,虽卑贱与钧礼。山野材智之士感其诚,莫不往见,人人皆以曾公可与言事。四境土匪发,闻警即以湘勇往。立三等法,不以烦府县狱。旬月中,莠民猾胥,便宜捕斩二百馀人。谤诟四起,自巡抚司道下皆心诽之,至以盛暑练操为虐士。然见所奏辄得褒答受主知,未有以难也。一日标兵与湘勇哄,至阑入国藩行台。国藩亲诉诸巡抚,巡抚漫谢之,不为理,即日移营城外避标兵。或曰:“曷以闻?”国藩叹曰:“大难未已,吾人敢以私愤渎君父乎?”

尝与嵩焘、忠源论东南形势多阻水,欲剿贼非治水师而不可,乃奏请造战舰于衡州。匠卒无晓船制者,短桡长桨,出自精思,以人力胜风水,遂成大小二百四十舰。募水陆万人,水军以褚汝航、杨载福、彭玉麟领之,陆军以塔齐而、罗泽南领之。贼自江西上窜,再陷九江、安庆。忠源战殁庐州,吴文容督师黄州亦败死。汉阳失,武昌戒严,贼复乘势扰湖南。国藩锐欲讨贼,率水陆军东下。舟师初出湖,大风,损数十艘。陆师至岳州,前队溃退,引还长沙。贼陷湘潭,邀击靖港,又败,国藩愤投水,幕下士章寿麟掖起之,得不死。而同时塔齐布大破贼湘潭,国藩营长沙高峰寺,重整军实,人人揶揄之。或请增兵。国藩曰:“吾水陆万人非不多,而遇贼即溃。岳州之败,水师拒战者惟载福一营;湘潭之战,陆师塔齐布、水师载福各两营:以此知岳贵精不贵多。故诸葛败祁山,且谋减兵损食,勤求己过,非虚言也。且古人用兵,先明功罪赏罚。今世乱;贤人君子皆潜伏,吾以义声倡导,同履危亡。诸公之初从我,非以利勋也,故于法亦有难施,其致败由此。”诸将闻之皆服。

陆师既克湘潭,巡抚、提督上功,而国藩请罪。上诘责提督鲍起豹,免其官,以塔齐布代之。受印日,士民聚观,叹诧国藩为知人,而天子能明见万里也。贼自岳州陷常德,旋北走,武昌再失。国藩引兵趋岳州,斩贼枭将曾天养,连战,下城陵矶。会师金口,谋取武昌。泽南沿江东岸攻花园寇屯,塔齐布伏兵洪山,载福舟师深入寇屯,士皆露立,不避铅丸。武昌、汉阳贼望见官军盛,宵遁,遂复二郡。国藩以前靖港败,自请夺官,至是奏上,诏署湖北巡抚,寻加兵部侍郎衔,解署任,命督师东下。

当是时,水师奋厉无前,大破贼田家镇,毙贼数万,至于九江,前锋薄湖口。攻梅家洲贼垒不下,驶入鄱湖。贼筑垒湖口断其后,舟不得出,于是外江、内湖阻绝。外江战船无小艇,贼乘舴艋夜袭营,掷火烧坐船,国藩跳而免,水师遂大乱。上疏请罪,诏旨宽免,谓于大局无伤也。五年,贼再陷武汉,扰荆襄。国藩遣胡林翼等军还援湖北,塔齐布留攻九江,而躬至南昌抚定水师之困内湖者。泽南从征江西,复弋阳,拔广信,破义宁,而塔齐布卒于军。国藩在江西与巡抚陈启迈不相能,泽南奔命往来,上书国藩,言东南大势在武昌,请率所部援鄂,国藩从之。幕客刘蓉谏曰:“公所恃者塔、罗。今塔将军亡,罗又远行,脱有急,谁堪使者?”国藩曰:“吾计之熟矣,东南大局宜如是,俱困于此无为也。”嵩焘祖饯泽南曰:“曾公兵单,奈何?”泽南曰:“天苟不亡本朝,公必不死。”九月,补授兵部侍郎。

六年,贼酋石达开由湖北窜江西,连陷八府一州,九江贼踞自如,湖南北声息不相闻。国藩困南昌,遣将分屯要地,羽檄交驰,不废吟诵。作水陆师得胜歌,教军士战守技艺、结营布阵之法,歌者咸感奋,以杀贼敢死为荣。顾众寡,终不能大挫贼。议者争请调泽南军,上以武汉功垂成,不可弃。泽南督战益急,卒死于军。玉麟闻江西警,芒鞋走千里,穿贼中至南昌助守。林翼已为湖北辽抚,国藩弟国华、国葆用父命乞师林翼,将五千人攻瑞州。湖南巡抚骆秉章亦资国荃兵援吉安,兄弟皆会行间。而国藩前所遣援湖北诸军,久之再克武汉,直下九江,李续宾八千人军城东。续宾者,与弟续宜皆泽南高第子也。载福战船四百泊江两岸,江宁将军者兴阿马队、鲍超步队驻小池口,心数万人。国藩本以忧惧治军,自南昌迎劳,见军容甚盛,益申敬告诫之。而是时江南大营溃,督师向荣退守丹阳,卒。和春为钦差大臣,张国梁总统诸军攻江宁。

七年二月,国藩闻父忧,迳归。给 三月假治丧,坚请终制,允开侍郎缺。林翼既定湖北,进围九江,破湖口,水师绝数年复合。载福连拔望江、东流,扬帆过安庆,克铜陵泥汊,与江南军通。由是湘军水师名天下。林翼以此军创始国藩,杨、彭皆其旧部,请起国藩视师。会九江克复,石达开窜浙江,浸及福建,分股复犯江西,朝旨诏国藩出办浙江军务。

国藩至江西,屯建昌,又诏援闽。国藩以闽贼不足虑,而景德地冲要,遣将援赣北,攻景德。国荃追贼至浮梁,江西列城次第复。时石达开复窜湖南,围宝庆。上虑四川且有变,林翼亦以湖北饷倚川盐,而国藩又久治兵,无疆寄,乃与官文合疏请国藩援蜀。会贼窜广西,上游兵事解,而陈玉成再破庐州,续宾战殁三河,林翼以群盗蔓庐、寿间,终为楚患,乃改议留国藩合谋皖。军分三道,各万人。国藩由宿松、石牌规安庆,多隆阿、鲍超出太湖取桐城,林翼自英山向舒、六。多隆阿等既大破贼小池,复太湖、潜山,遂军桐城。国荃率诸军围安庆,与桐城军相犄角。安庆未及下,而皖南贼陷广德,袭破杭州。

李秀成大会群贼建平,分道援江宁,江南大营复溃,常州、苏州相继失,咸丰十年闰三月也。左宗棠闻而叹曰:“此胜败之转机也!江南诸军,将蹇兵疲久矣。涤而清之,庶几后来可藉手乎?”或问:“谁可当者?”林翼曰:“朝廷以江南事付曾公,天下不足平也。”于是天子慎选帅,就加国藩兵部尚书衔,署理两江总督,旋即真,授钦差大臣。是时江、浙贼氛炽或请撤安庆围先所急。国藩曰:“安庆一军为克金陵张本,不可动也。”遂南渡江,驻祁门。江、浙官绅告急书数十至,援苏、援沪、援皖、援镇江诏书亦叠下。国藩至祁门未数日,贼陷宁国,陷徽州。东南方困兵革,而英吉利复失好,以兵至。僧格林沁败绩天津,文宗狩热河,国藩闻警,请提兵北上,会和议成,乃止。

其冬,大为贼困,一出祁门东陷婺源;一出祁门西陷景德;一入羊栈岭攻大营。军报绝不通,将吏惵然有忧色,固请移营江干就水师。国藩曰:“无故退军,兵家所忌。”卒不从,使人间行檄鲍超、张运兰亟引兵会。身在军中,意气自如,时与宾佐酌酒论文。自官京朝,即日记所言行,后履危困无稍间。国藩驻祁门,本资饷江西,及景德失,议者争言取徽州通浙米。乃自将大军次休宁,值天雨,八营皆溃,草遗嘱寄家,誓死守休宁。适宗棠大破贼乐平,运道通,移驻东流。多隆阿连败贼桐城,鲍超一军游击无定居,林翼复遣将助之。十一年八月,国荃遂克安庆。捷闻,而文宗崩,林翼亦卒。穆宗即位,太后垂帘听政,加国藩太子少保衔,命节制江苏、安徽、江西、浙江四省。国藩惶惧,疏辞,不允,朝有大政,咨而后行。

当是时,伪天王洪秀全僭号踞金陵,伪忠王李秀成等犯苏、沪,伪侍王李世贤等陷浙杭,伪辅王杨辅清等屯宁国,伪康王汪海洋窥江西,伪英王陈玉成屯泸州,捻首苗霈霖出入频、寿,与玉成合,图窜山东、河南,众皆号数十万。国藩与国荃策进取,国荃曰:“急捣金陵,则寇必以全力获巢穴,而后苏、杭可图也。”国藩然之。乃以江宁事付国荃,以浙江事付宗棠,而以江苏事付鸿章。鸿章故出国藩门,以编修为幕僚,改道员,至是令从淮上募勇八千,选良将付之,号“淮军”。同治元年,拜协办大学士,督诸军进讨。于是国荃有捣金陵之师,鸿章有征苏、沪之师,载福有肃清下游之师;大江以北,多隆阿有取泸州之师,续宜有援颍州师;大江以南,鲍超有攻宁国之师,运兰有防剿徽州之师,宗棠有规复全浙之师:十道并出,皆受成于国藩。

初,官军积习深,胜不让,败不救。国藩练湘军,谓必万众一心,乃可办贼,故以忠诚倡天下。其后又谓淮上风气劲,宜别立一军。湘勇利山径,驰骋平原非所长,且用武十年,气亦稍衰矣,故欲练淮士为湘勇之继。至是东南大定,裁湘军,进淮军,而捻匪事起。

贼之都金陵也,坚筑壕垒,饷械足,猝不可拔。疾疫大作,将士死亡山积,几不能军。国藩自以德薄,请简大臣驰赴军,俾分己责,上优诏慰勉之,谓:“天灾流行,岂卿一人之咎?意者朝廷多缺失,我君臣当勉图禳救,为民请命。且环顾中外,才力、气量无逾卿者!时势艰难,无稍懈也。”国藩读诏感泣。时洪秀全被围久,召李秀成苏州,李世贤浙江,悉众来援,号六十万,围雨花台军。国荃拒战六十四日,解去。三年五月,水师克九洑洲,江宁城合围。十月,鸿章克苏州。四年二月,宗棠克杭州。国藩以江宁久不下,请鸿章来会师,未发,国荃攻益急,克之。江宁平,天子褒功,加太子太傅,封一等毅勇侯,赏双眼翎。开国以来,文臣封侯自是始。朝野称贺,而国藩功成不居,粥粥如畏。穆宗每简督抚,辄密询其人,未敢指缺疏荐,以谓疆臣既专征伐,不当更分黜陟之柄,外重内轻之渐,不可不防。

捻匪者,始于山东游民相聚,相后剽掠光、固、颍、亳、淮、徐之间,捻纸燃脂,故谓之“捻”。有众数十万,马数万,蹂躏数千里,分合不常。捻首四人,曰张总愚、任柱、牛洪、赖文光。自洪寇、苗练尝纠捻与官军战,益悉攻斗,胜保、袁甲三不能御。僧格林沁征讨数年,亦未能大创之。国藩闻僧军轻骑追贼,一日夜三百馀里,曰:“此于兵法,必蹶上将军。”未几而王果战殁曹州,上闻大惊,诏国藩速赴山东剿捻,节制直隶、山东、河南三省,而鸿章代为总督,廷旨日促出师。国藩上言:“楚军裁撤殆尽,今调刘松山一军及刘铭传淮勇尚不足。当更募徐州勇,以楚军之规模,开齐、兖之风气;又增募马队及黄河水师,皆非旦夕可就。直隶宜自筹防兵,分守河岸,不宜令河南之兵兼顾河北。僧格林沁尝周历五省,臣不能也。如以徐州为老营,则山东之兖、沂、曹、济,河南之归、陈,江苏之淮、徐、海,安徽之庐、凤、颍、泗,此十三府州责之臣,而以其馀责各督抚。汛地有专属,则军务乃渐有归宿。”又奏:“扼要驻军临淮关、周家口、济宁、徐州,为四镇。一处有急,三处往援。今贼已成流寇,若贼流而我与之俱流,必致疲于奔命。故臣坚持初议,以有定之兵,制无定之寇,重迎剿,不重尾追。”然督师年馀,捻驰突如故。将士皆谓不苦战而苦奔逐,乃起张秋抵清江筑长墙,凭运河御之,未成而捻窜襄、邓间,因移而西,修沙河、贾鲁河,开壕置守。分地甫定,而捻冲河南汛地,复突而东。时议颇咎国藩计迂阔,然亦无他术可制捻也。

山东、河南民习见僧格林沁战,皆怪国藩以督兵大臣安坐徐州,谤议盈路。国藩在军久,益慎用兵。初立驻军四镇之议,次设扼守黄运河之策。既数为言路所劾,亦自以防河无效,朝廷方起用国荃,乃奏清鸿章以江督出驻徐州,与鲁抚会办东路;国荃以鄂抚出驻襄阳,与豫抚会办西路:而自驻周家口策应之。或又劾其骄妄,于是国藩念权位不可久处,益有忧谗畏讥之心矣。匃病假数月,继请开缺,以散员留军效力;又请削封爵:皆不许。

五年冬,还任江南,而鸿章代督军。时牛洪死,张总愚窜陕西,任柱、赖文光窜湖北,自是有东西捻之号。六年,就补大学士,留治所。东捻由河南窜登、莱、青,李鸿章、刘长佑建议合四省兵力堵运河。贼复引而西,越胶、莱、河南入海州。官军阵斩任柱,赖文光走死扬州。以东捻平,加国藩云骑尉世职。西捻入陕后,为松山所败。乘坚冰渡河窜山西,入直隶,犯保定、天津。松山绕出贼前,破之于献县。诸帅勤王师大至,贼越运河窜东昌、武定。鸿章移师德州,河水盛涨,扼河以困之。国藩遣黄翼升领水师助剿,大破贼于茌平。张总愚赴水死,而西捻平。凡防河之策,皆国藩本谋也。是年授武英殿大学士,调直隶总督。

国藩为政务持大体,规全势。其策西事,议先清陇寇而后出关;筹滇、黔,议以蜀、湘二省为根本。皆初立一议,后数年卒如其说。自西人入中国,交涉事日繁。金陵未下,俄、美、英、法皆请以兵助,国藩婉拒之。及廷议购机轮,置船械,则赞其成,复建议选学童习艺欧洲。每定约章,辄诏问可许不可许,国藩以为争彼我之虚仪者可许,其夺吾民之生计者勿许也。既至直隶,以练兵、饬吏、治河三端为要务,次第兴革,设清讼局、礼贤馆,政教大行。

九年四月,天津民击杀法领事丰大业,毁教堂,伤教民数十人。通商大臣崇厚议严惩之,民不服。国藩方病目,诏速赴津,乃务持平保和局,杀十七人,又遣戍府县吏。国藩之初至也,津民谓必反崇厚所为,备兵以抗法。然当是时,海内初定,湘军已散遣,天津咫尺京畿,民、教相哄,此小事不足启兵端,而津民争怨之。平生故旧持高论者,日移书谯让,省馆至毁所署楹帖,而国藩深维中外兵势强弱,和战利害,惟自引咎,不一辩也。丁日昌因上奏曰:“自古局外议论,不谅局中艰苦,一唱百和,亦足以荧上听,挠大计。卒之事势决裂,国家受无穷之累,而局外不与其祸,反得力持清议之名,臣实痛之!”

国藩既负重谤,疾益剧,乃召鸿章治其狱,逾月事定,如初议。会两江缺出,遂调补江南,而以鸿章督直隶。江南人闻其至,焚香以迎。以乱后经籍就熸,设官书局印行,校刊皆精审。礼聘名儒为书院山长,其幕府亦极一时之迁,江南文化遂比隆盛时。

国藩为人威重,美须髯,目三角有棱。每对客,注视移时不语,见者竦然,退则记其优劣,无或爽者。天性好文,治之终身不厌,有家法而不囿于一师。其论学兼综汉、宋,以谓先王治世之道,经纬万端,一贯之以礼。惜秦蕙田五礼通考缺食货,乃辑补盐课、海运、钱法、河堤为六卷;又慨古礼残缺无军礼,军礼要自专篇,如戚敬元所纪者。论者谓国藩所订营制、营规,其于军礼庶几近之。晚年颇以清静化民,俸入悉以养士。老儒宿学,群归依之。尤知人,善任使,所成就荐拔者,不可胜数。一见辄品目其材,悉当。时举先世耕读之训,教诫其家。遇将卒僚吏若子弟然,故虽严惮之,而乐为之用。居江南久,功德最盛。

同治十三年,薨于位,年六十二。百姓巷哭,绘像祀之。事闻,震悼,辍朝三日。赠太傅,谥文正,祀京师昭忠、贤良祠,各省建立专祠。子纪泽袭爵,官至侍郎,自有传;纪鸿赐举人,精算,见畴人传。

论曰:国藩事功本于学问,善以礼运。公诚之心,尤足格众。其治军行政,务求蹈实。凡规划天下事,久无不验,世皆称之,至谓汉之诸葛亮、唐之裴度、明之王守仁,殆无以过,何其盛欤!国藩又尝取古今圣哲三十三人,画像赞记,以为师资,其平生志学大端,具见于此。至功成名立,汲汲以荐举人才为己任,疆臣阃帅,几遍海内。以人事君,皆能不负所知。呜呼!中兴以来,一人而已。

求购

求购