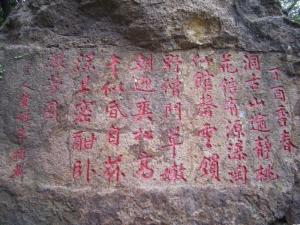

- 汉中张氏摩崖石刻拓印

- 首页

-

- 百科

-

- 发动机系统

-

- 汉中张氏摩崖石刻拓印

汉中张氏摩崖石刻拓印

基本内容

陕西非物质文化遗产,第二批省级保护项目名录

拓印工序7道

一、搭架。

汉中张氏摩崖石刻拓印(3)摩崖刻石拓印因与大自然山体相连,凹凸不平,且临水、临空,必须搭架操作,须长短架杆、架凳、桌子、长短粗细不同的绳子、大小不同的塑料袋子、剪子、尺子、刀子、木板、石头等。

汉中张氏摩崖石刻拓印(3)摩崖刻石拓印因与大自然山体相连,凹凸不平,且临水、临空,必须搭架操作,须长短架杆、架凳、桌子、长短粗细不同的绳子、大小不同的塑料袋子、剪子、尺子、刀子、木板、石头等。

二、选纸。

所使用纸张要薄厚适宜,要有韧性。

三、浸纸。

选按石壁大小,把纸张折叠成若干方块,然后纸放在水盆内,待湿透后取出放在洁净的湿布上包好,上下均匀加压将水挤去,待后取用。

四、洗碑。

洗去碑石上的沙石、污垢和杂物,吹干。

五、贴纸。

汉中张氏摩崖石刻拓印(3)拓印时需将湿纸双手提展,慢慢展开,比划准确,运气宁神,极其准确敏捷地将纸平贴于刻石之上,然后用捺刷将纸刷平,用板刷将纸捺于石碑上。

汉中张氏摩崖石刻拓印(3)拓印时需将湿纸双手提展,慢慢展开,比划准确,运气宁神,极其准确敏捷地将纸平贴于刻石之上,然后用捺刷将纸刷平,用板刷将纸捺于石碑上。

六、刷墨。

刷墨亦得精细,必须均匀,所用墨汁均得过滤,以免墨陈垢凝塞。待纸到了适当时候,拓包上墨,用扑子蘸适量的墨,均匀在扑子上面,向上轻轻扑打,就形成了黑白分明的拓片。

七、揭取。

这道工序全凭难以尽叙的一种日积月累的经验积淀,力似用非用,劲将使未使,眼观整体,手揭一角,用力均匀,款款取下。

以上数道工序,搭配分割,经反复实践,对:选、浸、洗、刷、墨、揭、凉、叠、理等工艺总体考虑,扬长避短,科学合理,省时省工,精益求精,是张氏家族历时百年的拓印技艺。

相关器具及制品等

汉中张氏摩崖石刻拓印(3)拓包、拓板、墨刷、墨盒、捺刷、纸刷、纸色、纸压子、盒子、各种凳子、钢凿子,以及根据不同场地环境需要的各种不同长短架杆、架凳、桌子、长短不同粗细不一的绳子、大小不同的塑料袋子、剪子、尺子、刀子、木板、石头或可行之重物等。

汉中张氏摩崖石刻拓印(3)拓包、拓板、墨刷、墨盒、捺刷、纸刷、纸色、纸压子、盒子、各种凳子、钢凿子,以及根据不同场地环境需要的各种不同长短架杆、架凳、桌子、长短不同粗细不一的绳子、大小不同的塑料袋子、剪子、尺子、刀子、木板、石头或可行之重物等。

拓片可分为单拓、双拓、重拓、反复拓等多种,这里不再详述。

拓好的拓本,还需要用多种相关的工具,加以整理、折叠、压榨直到全部工序做完为止。

历史渊源

张氏家族,系明末动乱,由四川沿古道,迁至陕西汉中褒谷口一带的,祖辈均以农为业,勤作吃苦。

张氏拓印,第一代艺人——张茂功。

十六七岁时,父亲因病去逝,家道衰落,尚未成年的张茂功学业中断,承担了家庭重担。

他勤于耕作,善于谋划,在石门附近开办了采石场,短短十年中家道逐渐殷实。

清同治九年,关中专操拓印的世家陶修人来石门拓印摩崖拓片,食宿在张茂功家,与之交往甚密,遂为挚友。

张茂功识文断字,聪慧机灵。陶修人在拓印过程中传授拓印技艺,张茂功全程掌握,陶与张达成协议,由张家拓印石门摩崖拓片,送往关中。

至此,张氏家族以拓印拓片为主业,从此一发不可收拾。

张茂功因劳神过度,身体越来越差,好在膝下四个儿子相继成人,欲选定二子金城,自习拓印,早去晚归最下苦功,每道工序非精通不可放过,关键时刻再加以指点,说其破绽,很快掌握了拓印技艺。

再传三代张鸿烈、四代张中发。

清末民初的十多年中,是张氏拓印的第一次高峰,山于拓印技艺精湛,名声大振,引得过往商客、文人骚客、书界名流杨守敬、于佑仁等登门观赏求购,每天都有二十多人前来家中订货。

那时,家里的拓印人员就有二十人左右,周围河东店沾亲带故的亲戚都前来拜师学艺,可算是门庭若市、人兴财旺。

在北伐战争和抗日战争时期,张氏世家居无定所,四处漂泊,拓印一度中段。

新中国成立后,是张氏拓印的第二次高峰。

四代传人张中发、五代传人张晓明因得祖上绝技真传,把传统技艺发扬光大,还创出“一拓双页”的绝活,历经百年的反复实践,已研究出了一套科学合理的程序,对吹、刷、墨、揭等工序,扬长避短,认真总结,一丝不苟,精益求精,拓印出的整批拓本,字迹清晰、黑白分明、无墨染、无破损。

可以说,已达到张氏拓印家族前所未有的的艺术高峰,在全国全省的拓印技能行业,也是名列前茅的。

60年代初,国家重视历史文物保护工作,中、省文管会,考古研究所均来汉中考察石门摩崖石刻,张中发参加了汉中市政府组织的石门调查委员会,成为主要成员,和陈心锦先生等一起去实地考察,拓印了所有的碑贴和游记。

1961年,张中发在没有报酬的情况下,陪同省上调查组拓印于千仞峭壁之下,最后拓印了整整一百套石门石刻拓片后,褒斜栈道及其摩崖石刻,被列为全国第一批重点文物保护单位,国务院审定的拓本均出自张氏之手。

1962年,在古石门遂道南口外侧,由四代传人张中发亲自将“首批全国重点文物保护单位”的标志碑竖立于谷口。立碑当日非常隆重,省文管会、省公安厅等有关单位领导参加了立碑仪式。

“文革”时期,张氏拓印世家第四代传人张中发、第五代传人张晓明被揪斗打倒、抄家,有关拓印器具被砸,拓片被付之一炬,拓印技艺再次被中断,至1976年粉碎“四人帮”后,张氏再次重操拓印,并迎来了文化复兴的大好时机。政府关心、支持张氏拓印事业,落实张氏以生产队名义从事拓印,获取工分报酬,使张氏拓印技艺得以保留传承。

1969年,因当地政府修建褒河石门水库,四代传人张中发按照组织决定,拓印了三套完整的石门石刻拓片,一套送国务院、一套送省文物部门、一套收藏于汉台博物馆。石门汉魏十三品凿取搬运到古汉台博物馆,其余部分淹没水中,现尚存部分山体摩崖刻石。

1988年至1996年,是张氏拓印的第三次高峰。原汉中市博物馆馆长郭荣章主持的《石门汉魏十三品摘要》、《石门摩崖刻石研究》,陈显远的《汉中碑石》、《成都大学》、《文搏》、古道石门石刻专号所插拓本图片均出自张氏第四代传人张中发、第五代张晓明、张晓光之手。在第四届石门石刻国际学术会议上,向国内外学术界展现了石刻现存风貌和神韵,提供了珍贵的研究资料。

1996年,北京隆重开幕的《中国图书出版成果展览会》上,由郭荣章先生主编的《石门石刻大会》唯一被国务院列入国家重点项目,将“大全”置于展览会一进门最醒目的位置,接受党和国家领导人及群众的检阅。这本煌煌巨著,都溶涵了张氏家族第四代张中发、第五代张晓明、张晓光父子辛勤劳动的汗水。张氏拓印世家在全国和世界上都有影响,流入日本的拓片都有“张氏拓印家”、“石门张中发手拓”印鉴。当今日本书坛每年都有代表团来汉中瞻仰和学习《石门汉魏十三品》的真迹,就是一个很好例证。

2000年,汉中市民间文艺家协会授予张氏“优秀民间文艺家”称号。

2002年4月4日,《华商报》记者对张氏世家的业绩和工艺贡献作了专题报道,照片数张和文章并茂。《汉中日报》、《汉中电视台》在历年的新闻中,在显著位置,多次以图文照片进行了报道。汉中因历史悠久、文化遗产丰厚、历史文人辈出、艺文积淀深远,2006年被誉为全国十大历史文化魅力城市之一。

基本特征

一、拓印特征

摩崖石刻拓印不同于平板碑石拓印,由于摩崖石刻都是在自然山体高低不一、凹凸不平的原始山体上镌刻,且临水临空所成,给拓印造成了很大的难度、精度,要搭架操作,褒谷口风大且凉,每道工序要精确掌握适度,对浸、洗、贴、刷、揭取、晾叠、整理等都有比较高的技艺要求,不能过早过缓,不能过快过猛,技艺全然掌握之中。

二、工艺特征

针对摩崖石刻的特点,特别要求选纸薄厚均匀,韧性强,平整光滑,墨汁要细腻柔滑、光泽亮丽,还要掌握好浸纸、洗碑、贴纸、刷墨、揭取、晾叠、整理等工艺精度,达到完美。

拓本整幅边角贴面没有撕裂缺损,平面整体光滑,色泽均匀,浑然一体,摩崖拓本文字清晰可辨,石花石纹活灵活现,所拓拓本笔回补底之间无痕迹,装裱长期挂置存放不走墨、不落色,黑白分明,依然如新,再现刻石真实性。

三、工艺价值

张氏摩崖石刻拓本现存中国历史博物馆、陕西省博物馆、汉中市博物馆、石门书法研究院,流传到日本、韩国等,曾被历届名人盛赞。

清末学者杨守敬将一批张氏拓本带到日本传授汉魏书法,给日本书坛刮起了一股古雅雄风,从此将石门石刻这块瑰宝流向海内外,至今被中外学者屡屡提及。

日本书坛每年都有代表团来汉瞻仰和学习《石门汉魏十三品的真迹》。康有为先生看到张氏拓印本后,在他《广艺舟双辑》中,称《石门铭》为“书中仙品”;孙中山先生看到张氏拓本后十分欣赏,繁忙之余多次临摹,对于佑仁说:“《石门铭》书法太好了,今后还是提倡《石门铭》吧!”:于佑仁先生多次来汉中,必去观赏石门摩崖石刻,与张氏二代传人张金城、三代传人张鸿烈均有友情交往。

四、张氏传承的连续性

张氏摩崖石刻技艺是家族性,一脉相承的。从清同治元年至今一百三十多年历史,历经五代,已将传统技艺发扬光大。四代张中发、五代张晓明、张晓光还创出“一拓双页”的绝活。

经百年的反复实践、总结,已研究出一套科学合理的程序,对吹、刷、墨、揭等工序,扬长避短,一丝不苟,精益求精,已达张氏拓本家族前所未有的艺术高峰,在全国全省的拓印技能也是名列前茅的。

五、技艺传承的困惑性

山于褒斜水位逐年上升,石门石刻部分淹没,石门十三品凿取搬迁,使拓印基本“作场”丢失,目前只能应邀外出拓印。

濒危状况

一、赖以施展技艺的石门刻石除十三品凿取搬迁之外的大量摩崖石刻淹没于库底,使这一技艺的施展对象失去,直接影响了技艺的传承。

二、原十三品原件移入室内,进行保护,偶有拓印,数量极少,况且拓印之条件也不似野外,条件的限制与变化,影响技艺传承。

三、现代摄像、照像技术与设备的进步和冲击,影响拓印技术的传承。

四、山于方方面面环境的变化,摩崖石刻拓印无法再成为养家糊口的谋生手段,其技艺无法作为生存手段、绝活传承下去,后辈们只能操持他业谋生,将使这一技艺再无法家族传承下去,其他人也不会来学习此技艺。因此,如不采取保护措施,将会使这一技艺面临灭绝。

再是,一些生产宣纸的厂家未处理好工业排污,被逐渐关停。科技的发展、用纸量的增加,导致纸价高涨,而拓印用纸选择性较高,一般纸张无法使用,又缩小了用纸面。

张氏摩崖石刻拓印因上述因素,现传承人技艺无施展空间,后人处于弃艺谋生、艺绝失传的边缘。现急需采取有力可行的保护措施,使摩崖石刻拓印技艺能够继续传承下去。

保护计划

已采取的保护措施:

1、1950年至1979年,张氏父子给所在生产队拓印,收入归集体,只记工分,保护了传承。

2、1961年,山汉中市人民政府牵头,省考古研究所一行到褒斜石门摩崖石刻同张氏第四代传人张中发现场拓印,技艺交流。

3、1988年至1996年,山原汉中市博物馆馆长郭荣章先生主持编写的《石门汉魏十三品摘要》、《石门石刻大全》、《石门摩崖刻石研究》,陈显远的《汉中碑石》、《成都大学》、《文搏》古道石门石刻专号,《辞海》第四届石门石刻国际学术会议所插拓本、图片全出自张氏拓印之手。使张氏拓印技艺提升到一定的高度。在国内外广泛流传。

4、省著名作家王蓬先生,先后宣传张氏摩崖石刻拓印,著有:《百年沧海》、《三河岁月》等,使拓印技艺得以宣传,外界知晓。

5、为了便于拓印资料的收集、整理、归档和收藏、研究,1996年由汉中博物馆收藏、陈列不同朝代的张氏拓本、器具,展示了张氏摩崖石刻拓印的绝妙手工技艺。

6、2000年,汉中市民间文艺家协会授予张氏第四代张中发、第五代张晓明、张晓光父子“优秀民间文艺家”称号。

7、2005年4月,华夏汉中石文化研究所特聘张中发、张晓明、张晓光父子为“华夏文化促进会汉中石文化研究所”“天下名人名家撰记墨宝碑林拓片大师”称号。

8、2006年汉台区文化馆聘张氏父子张中发、张晓明、张晓光为特邀馆员,以便更好的使拓印技艺发扬、传承、保留。

9、政府关心支持,于2007年下发文件,山文化文物广播电视局、文化馆负责项目申报。解决保护资金、落实保护措施,保证技艺传承,并协助举办培训班,聘任招收学徒。

保护内容

要全面系统准确地保护摩崖石刻拓印内容、艺术形式以及文化表现形式,对各类流派的拓印给予有效的保护。

总体而言,石门摩崖石刻的保护内容分为保护人、保护拓片、保护文化表现形式三方面。其中,保护有重大影响的代表性传承人是第一要务。

同时,要加强对传承人(继承人)的培养,并注重在青少年中形成自觉传习。

另外,要再次对石门摩崖石刻拓印民间手工艺进行普查,通过搜集、记录、分类、编目等方式,建立完整的档案。

用录间、录像、数字化多媒体手段等。对拓印进行真实、全面系统的记录,并对调查资料及相关器具、实物做妥善的保存。要利用广播、电视等媒体对拓印技艺进行广泛宣传。

-

武汉中车长客轨道车辆有限公司

2025-11-03 06:28:30 查看详情 -

武汉中试高测电气有限公司

2025-11-03 06:28:30 查看详情

求购

求购