- 碳氧白矮星

碳氧白矮星

基本信息

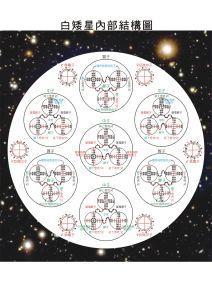

白矮星内部结构模型图

白矮星-内部结构模型图

白矮星-内部结构模型图

在太阳附近的区域内已知的恒星中大约有6%是白矮星。这种异常微弱的白矮星大约在1910年就被亨利·诺瑞斯·罗素、艾德华·查尔斯·皮克林和威廉·佛莱明等人注意到,p.1白矮星的名字是威廉·鲁伊登在1922年取的。[1]

白矮星被认为是低质量恒星演化阶段的最终产物,在我们所属的星系内97%的恒星都属於这一类。,§1.中低质量的恒星在渡过生命期的主序星阶段,结束以氢融合反应之後,将在核心进行氦融合,将氦燃烧成碳和氧的3氦过程,并膨胀成为一颗红巨星。如果红巨星没有足够的质量产生能够让碳燃烧的更高温度,碳和氧就会在核心堆积起来。在散发出外面数层的气体成为行星状星云之後,留下来的只有核心的部份,这个残骸最终将成为白矮星。因此,白矮星通常都由碳和氧组成。但也有可能核心的温度可以达到燃烧碳却仍不足以燃烧氖的高温,这时就能形成核心由氧、氖和镁组成的白矮星。同样的,有些由氦组成的白矮星是由联星的质量损失造成的。[1]

说明

白矮星的内部不再有物质进行核融合反应,因此恒星不再有能量产生,也不再由核融合的热来抵抗重力崩溃;它是由极端高密度的物质产生的电子简并压力来支撑。物理学上,对一颗没有自转的白矮星,电子简并压力能够支撑的最大质量是1.4倍太阳质量,也就是钱德拉塞卡极限。许多碳氧白矮星的质量都接近这个极限的质量,通常经由伴星的质量传递,可能经由所知道的碳引爆过程爆炸成为一颗Ia超新星。

白矮星形成时的温度非常高,但是因为没有能量的来源,因此将会逐渐释放它的热量并解逐渐变冷(温度降低),这意味著它的辐射会从最初的高色温随著时间逐渐减小并且转变成红色。经过漫长的时间,白矮星的温度将冷却到光度不再能被看见,而成为冷的黑矮星。但是,宇宙仍然太年轻(大约137亿岁),即使是最年老的白矮星依然辐射出数千度K的温度,还不可能有黑矮星的存在。[1]

历史

发现

第一颗被发现的白矮星是三合星的波江座40,它的成员是主序星的波江座40A,和再一断距离外组成联星的白矮星波江座40B和主序星的波江座40C。波江座40B和波江座40C这一对联星是威廉·赫歇尔在1783年1月31日发现的,p.73,它在1825年再度被FriedrichGeorgWilhelmStruve观测,1851年被OttoWilhelmvonStruve观测。在1910年,In1910,亨利·诺瑞斯·罗素、艾德华·查尔斯·皮克林和威廉·佛莱明发现他有一颗黯淡不起眼的伴星,而波江座40B的光谱类型是A型或是白色。在1939年,罗素回顾此一发现,p.1:[1]

慷慨的恩人艾德华C皮克林教授。他一如往常的慈祥,自愿检视和讨论我和Hinks在剑桥为观察恒星视差所做的所有恒星光谱—还包括相互比较—。这一段定期的工作证明非常有效fruitful—发现了许多绝对星等很黯淡的M型光谱恒星。在这个主题的交谈中,请教皮克林一些不在我的目录中的暗星,特别是波江座40B。很特别的,他在作充分的说明之前先寄发了摘要到观测所的办公室(我想是来自佛兰德夫人的),说明它的光谱是A型。我对这已经有充分的了解,即使在过去亦然,但立即意识到有极端矛盾(不一致)的事情出现在其中,那就是表面亮度和密度的可能数值。我一定显示了我不仅困惑,而且很沮丧,在这个完美的恒星规律上似乎出了个例外。但是皮克林微笑的对著我,并且说:这只是个例外,他可以引导我们的知识更近一步的增长,於是我们踏入了白矮星的研究领域![1]

对波江座40B的光谱正式的描述是在1914年由沃尔特·亚当斯提出的。

天狼星的伴星,天狼星B,随後也被发现。在19世纪,对有些恒星已经能够精确的测量出它们在位置上的微小变化。贝塞尔使用这些精确的测量确定天狼星(大犬座α)、南河三(小犬座α)的位置都有些变动,在1844年他预言这两颗恒星都有看不见的伴星:

如果我们认为天狼星和南河三是双星,它们变动位置的行为就不会使我们惊讶了;我们应该知道这是必须的认知,并且是由观测所获知的唯一资讯。但光度没有提供质量的性质,有哪麼多看得见的星星,并不能证明没有许多看不见的星星。[1]

贝塞尔粗略的估计出天狼星伴星的轨道周期是半个世纪C.H.F.彼得在1851年也计算出一个周期。直到1862年1月31日,格雷厄姆·克拉克才看见这颗紧挨著天狼星的伴星,然後就证实了这颗预期中存在的伴星,沃尔特·亚当斯在1915年宣布天狼星B的光谱和天狼星相似。

在1917年,范·玛伦发现了一颗孤独的白矮星,被称为范玛伦星。这三颗白矮星,最早发现的,是所谓的经典的白矮星,p.2。终於,有许多的黯淡的白色恒星被发现,它们都有高自行,表示都是紧邻地球的低光度天体,因此都是白矮星。。威廉·鲁伊登在1922年要说明这种天体时,似乎是第一个使用白矮星这个名词的人,稍後这个名词经亚瑟·爱丁顿而通俗化了。尽管有各种的怀疑,第一颗非经典的白矮星大约直到1930年代才被辨认出来。在1939年已经发现了18颗白矮星,p.3,在1940年代,鲁伊登和其他人继续研究白矮星,到1950年发现已经超过一百颗的白矮星,到了1999年,这个数目已经超过2,000颗之後的史隆数位巡天发现的白矮星就超过9,000颗,而绝大多数都是新发现的。[1]

组成和结构

赫罗图光谱型态棕矮星白矮星红矮星次矮星矮星(主序星)次巨星巨星亮巨星超巨星超超巨星绝对-星等(MV)虽然在已知的白矮星中,质量估计最低是0.17,最高是1.33太阳质量,但质量分布明显的在0.6太阳质量处是个高峰,大多数的质量都在0.5至0.7太阳质量之间。被观测过的白矮星半径估计在0.008和0.02太阳半径之间。相较於地球的半径是太阳的0.009,白矮星将相当於太阳的质量封装在只有太阳的百万分之一,与地球相似的体积内,因此白矮星的平均密度大约是太阳密度的百万倍,几乎是106公克(1吨)/立方公分。白矮星是所知天体中密度最大的之一,只有其他的致密天体,像是中子星、黑洞和假设可能存在的夸克星能超越它。[1]

白矮星在被发现之後就被确认是密度极端高的天体。如果一颗在联星系统的恒星,像是天狼星B和波江座40B,是可以从联星的轨道估计出它的质量的。在1910年对天狼星B这样做过,得到的质量是0.94太阳质量(现代的估计是1太阳质量)。由於高温恒星的辐射量大於低温恒星,恒星的表面亮度可以从有效表面温度,也可以从光谱来估计。如果知道恒星的距离,它的整体光度也能估计出来。从这两种图表可以比较出恒星的伴径,由推理排出来的顺序让当时的天文学家非常困惑,因为天狼星B和波江座40B必须有非常高的密度。例如,当ErnstÖpik在1916年估计一些联星的密度时,他就发现波江座40B的密度超过太阳25,000倍以上,使他认为是"不可能的"。如同亚瑟·史坦利·爱丁顿在1927年之後写道,p.50:

通过接收和解释来自星光带给我们的讯息,我们开始认识星星。当我们解释出天狼星伴星的讯息:"我遇到的材料是比你们曾经遇到过的任何材料密度都要高3,000倍,放在火柴盒中将的一小块这种材料,它的质量就会超过1吨。"对这样的讯息有谁能回覆?在1914年,我们的回答几乎都是—"闭嘴,不要说这些无意义的话。"[1]

形成

白矮星是中低质量的恒星的演化路线的终点。在红巨星阶段的末期,恒星的中心会因为温度、压力不足或者核融合达到铁阶段而停止产生能量(产生比铁还重的元素不能产生能量,而需要吸收能量)。恒星外壳的重力会压缩恒星产生一个高密度的天体。

一个典型的稳定独立白矮星具有大约半个太阳质量,比地球略大。这种密度仅次于中子星和夸克星。如果白矮星的质量超过1.4倍太阳质量,那么原子核之间的电荷斥力不足以对抗重力,电子会被压入原子核而形成中子星。

大部分恒星演化过程都包含白矮星阶段。由于很多恒星会通过新星或者超新星爆发将外壳抛出,一些质量略大的恒星也可能最终演化成白矮星。

双星或者多星系统中,由于恒星质量(物质)的交换,恒星的演化过程与单独的恒星不同,例如天狼星的伴星就是一颗年老的大约一个太阳质量的白矮星,但是天狼星是一颗大约2.3个太阳质量的主序星。[1]

历史上的发现

1892年,AlvanGrahamClark发现了天狼星的伴星。根据对恒星数据的分析,这个伴星的质量约一个太阳质量,表面温度大约25000K,但是其光度大约是天狼星的万分之一,所以根据光度和表面积的关系,推断出其大小与地球相当。这样的密度是地球上的物质达不到的。1917年,AdriaanVanMaanen发现了目前已知离太阳最近的白矮星VanMaanen星。

在二十世纪初由MaxPlanck等人发展出量子理论之後,RalphH.Fowler于1926年建立了一个基于费米-狄拉克统计的解释白矮星的密度的理论。

1930年,苏布拉马尼扬·钱德拉塞卡发现了白矮星的质量上限(钱德拉塞卡极限),并因此获得1983年的诺贝尔物理学奖。[1]

-

缩水甘油醚型环氧树脂

2025-11-01 10:45:31 查看详情 -

碳一化工主要产品生产技术

2025-11-01 10:45:31 查看详情

求购

求购