- 二次葬

二次葬

氏族社会

瓮棺葬二次葬是原始社会曾经普遍存在过的一种葬俗,其显著特征是将死者的尸骨进行两次和两次以上的埋葬。由于埋葬的一般都是没有皮肉的骨骼,且多数是易地安葬,所以又有“迁骨葬” 、 “洗骨葬”、“捡骨葬”、“拾骨葬”等名称。

瓮棺葬二次葬是原始社会曾经普遍存在过的一种葬俗,其显著特征是将死者的尸骨进行两次和两次以上的埋葬。由于埋葬的一般都是没有皮肉的骨骼,且多数是易地安葬,所以又有“迁骨葬” 、 “洗骨葬”、“捡骨葬”、“拾骨葬”等名称。

二次葬能在一定程度上反映人们的宗教信仰、风俗习惯乃至社会组织状况,是研究原始社会的一个重要方面。一我国的二次葬时间跨度长,分布范围广。80 年代前期,学术界普遍认为,二次葬成为一种葬俗,最早出现于新石器时代早期晚段,即在北首岭遗址下层时始有二次葬。北首岭下层的年代距今约 6970 ±145 年— 7100 ±140 年。现在看来,至迟在我国新石器时代早期的中段,我国南北方均已经出现二次葬。距今 7000 — 8000 年的河南舞阳贾湖新石器时代早期遗址中,即有单人二次葬、多人二次葬、一次与二次混合的多人合葬等形式。距今8000年左右的湖南省澧县彭头山新石器早期遗址中,所发现的墓葬多数属于二次葬。

二次葬的流行有一定的阶段性和地域性。我国新石器时代二次葬最盛行时间主要在仰韶文化早、中期,集中于半坡类型晚段、史家类型和姜寨二期阶段。到龙山文化时期,二次葬在中原地区基本消失。以后二次葬俗在我国周边少数民族地区一直保留了很久,尤其是西南地区,直到近代尚有残余。考古资料显示,属于古代氏族社会的二次葬,在我国东北地区、西北甘青地区、西南云贵高原、东南沿海省份以及台湾地区均有发现,其中有长江中下游的彭头山文化、马家浜文化、大溪文化、屈家岭文化、石家河文化,黄、淮流域的裴李岗文化、仰韶文化、大汶口文化、马家窑文化、宗日文化、齐家文化,华南的广东曲江石峡文化、广西甑皮岩遗址,黑龙江密山新开流遗址等。而时代较早的发现于长江中游地区和淮河流域,规模较大的二次葬在黄淮流域发现。

竖穴土坑葬

我国古代氏族社会二次葬可分为单人二次葬和多人二次葬两大类。这两类葬式中由于葬坑形制及葬具的不同,又可分为四种类型:

竖穴土坑葬,这是采用最多的一种葬式。死者直接安置在挖掘的方形、长方形或不规则形的土坑内,坑的大小视具体情况而定。单人葬一般较窄小,恰好容下一副骨架。个别单人二次葬者的墓坑较大,且有二层台。在一些单人二次葬尸骨上发现有席子痕迹,说明下葬时用席子包裹。广东石峡遗址二次葬墓底涂抹一层草拌泥,多数墓坑四壁还经过烧烤处理。

石峡遗址碑二人以上的多人合葬土坑墓,分单坑合葬和大坑套小坑合葬两种。单坑合葬墓一般依安葬人数的多少挖一个适当的土坑,将尸骨直接葬入。埋葬人数二三人到几十人不等。个别合葬土坑墓的墓坑,也有经过专门加工的情况。如元君庙M429为二女性合葬墓,墓底用大小不等的红烧土块填满,形成墓主人被红烧土块包裹着的状态。M457三人合葬墓挖有二层台。大坑套小坑合葬墓是在挖掘一个较大的墓坑后,又在坑内挖出一个到数个相对较小的坑,将尸骨安葬其中。姜寨第二期文化墓葬中M84、M208等,即属于这种情况5。比较典型的大坑套小坑要属仰韶文化横阵墓地。这里发现 15 座合葬墓,分别套在三个大集体埋葬坑内。其中 1 号坑长 1014 米,宽218米,内套5个方形小坑。小坑长宽各118 米。每坑内人骨架数目不等,少者 4具,多者 12 具,共 44 具。2 号坑长 11 米,宽214 米,内套 7 个方形小坑,长宽各约018米,有骨架 42 具。3 号坑因遭到破坏,仅余3个小坑埋葬人骨男女老幼都有。

石峡遗址碑二人以上的多人合葬土坑墓,分单坑合葬和大坑套小坑合葬两种。单坑合葬墓一般依安葬人数的多少挖一个适当的土坑,将尸骨直接葬入。埋葬人数二三人到几十人不等。个别合葬土坑墓的墓坑,也有经过专门加工的情况。如元君庙M429为二女性合葬墓,墓底用大小不等的红烧土块填满,形成墓主人被红烧土块包裹着的状态。M457三人合葬墓挖有二层台。大坑套小坑合葬墓是在挖掘一个较大的墓坑后,又在坑内挖出一个到数个相对较小的坑,将尸骨安葬其中。姜寨第二期文化墓葬中M84、M208等,即属于这种情况5。比较典型的大坑套小坑要属仰韶文化横阵墓地。这里发现 15 座合葬墓,分别套在三个大集体埋葬坑内。其中 1 号坑长 1014 米,宽218米,内套5个方形小坑。小坑长宽各118 米。每坑内人骨架数目不等,少者 4具,多者 12 具,共 44 具。2 号坑长 11 米,宽214 米,内套 7 个方形小坑,长宽各约018米,有骨架 42 具。3 号坑因遭到破坏,仅余3个小坑埋葬人骨男女老幼都有。

木棺二次葬

重庆 龙河崖棺这种葬式用木棺、木框、木垫板或以圆树干挖成的独木棺等为葬具,装敛二次葬人骨。木棺葬在我国新石器时代仰韶文化、马家滨文化、大汶口文化等遗址中都曾有过,而木棺二次葬最丰富的古文化遗存主要在西北的甘青地区。这里的马家窑文化和宗日文化,以及后来的齐家文化与寺洼文化等,都普遍存在木棺二次葬。以青海柳湾的马家窑文化二次葬为例,其葬具与一次葬葬具相同,半山类型墓葬普遍采用梯形木棺和吊头木棺。所谓梯形木棺,即用穿榫法加工成的一头大一头小呈梯形的木棺。吊头棺与梯形木棺相似,唯两壁板伸出挡板约 011 米 — 013 米。马厂类型墓的木葬具结构则分为吊头木棺、长方形木棺、独木棺与垫板等四种。独木棺即用圆木一段,将中部凿空成船仓状,形似独木舟。垫板用一块至二三块木板拼接而成,长短因人而定。到齐家文化时期,二次葬主要使用独木棺。晚于齐家文化的卡约文化等二次葬木棺,主要有长方形棺、吊头形棺、井字形棺、梯形棺等。基本上还延续着马家窑文化的木棺形制。实际上,这些木棺多数是没有棺底和棺盖的木框。

重庆 龙河崖棺这种葬式用木棺、木框、木垫板或以圆树干挖成的独木棺等为葬具,装敛二次葬人骨。木棺葬在我国新石器时代仰韶文化、马家滨文化、大汶口文化等遗址中都曾有过,而木棺二次葬最丰富的古文化遗存主要在西北的甘青地区。这里的马家窑文化和宗日文化,以及后来的齐家文化与寺洼文化等,都普遍存在木棺二次葬。以青海柳湾的马家窑文化二次葬为例,其葬具与一次葬葬具相同,半山类型墓葬普遍采用梯形木棺和吊头木棺。所谓梯形木棺,即用穿榫法加工成的一头大一头小呈梯形的木棺。吊头棺与梯形木棺相似,唯两壁板伸出挡板约 011 米 — 013 米。马厂类型墓的木葬具结构则分为吊头木棺、长方形木棺、独木棺与垫板等四种。独木棺即用圆木一段,将中部凿空成船仓状,形似独木舟。垫板用一块至二三块木板拼接而成,长短因人而定。到齐家文化时期,二次葬主要使用独木棺。晚于齐家文化的卡约文化等二次葬木棺,主要有长方形棺、吊头形棺、井字形棺、梯形棺等。基本上还延续着马家窑文化的木棺形制。实际上,这些木棺多数是没有棺底和棺盖的木框。

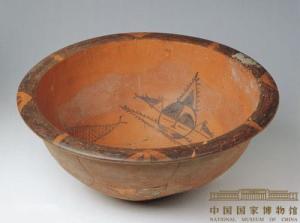

瓮棺二次葬

新石器时代人面鱼纹彩陶盆以陶容器为葬具的二次瓮棺葬,主要见于仰韶文化,死者成人、儿童均有,著名文物“新石器时代人面鱼纹彩陶盆”即为瓮棺的棺盖[5]。有单人一棺的,也有二人合棺的,还有几十、上百的单个瓮棺的合葬墓。瓮棺葬中用做葬具的陶器是多种多样的,除了瓮之外,常见的还有罐、缸、鼎、钵等等。瓮棺往往由两件或两件以上的陶容器扣合而成。一些相扣合的陶器底部,钻有供灵魂出入的小孔。有些地区在二次葬流行初期,所使用的陶器都是实用器,以后发展为专门烧制的冥器。河南汝州洪山庙遗址发掘的M1仰韶文化大型合葬墓,墓坑内放置有136件瓮棺,均按照一定次序摆放,自南向北共13 排。这些二次葬瓮棺,绝大部分都是为死者二次迁葬而专门制作的。这种用陶器装殓人骨进行二次葬的方法直到现在一4 4 研究与探索些地方还使用。广东、广西、湖南、江西、福建、台湾、越南等地都有在人死后多年内十年左右要进行拾骨,就有陶器来作装骨殖的容器,称作“金瓮”和“金盎”。足见瓮棺葬源远流长。

新石器时代人面鱼纹彩陶盆以陶容器为葬具的二次瓮棺葬,主要见于仰韶文化,死者成人、儿童均有,著名文物“新石器时代人面鱼纹彩陶盆”即为瓮棺的棺盖[5]。有单人一棺的,也有二人合棺的,还有几十、上百的单个瓮棺的合葬墓。瓮棺葬中用做葬具的陶器是多种多样的,除了瓮之外,常见的还有罐、缸、鼎、钵等等。瓮棺往往由两件或两件以上的陶容器扣合而成。一些相扣合的陶器底部,钻有供灵魂出入的小孔。有些地区在二次葬流行初期,所使用的陶器都是实用器,以后发展为专门烧制的冥器。河南汝州洪山庙遗址发掘的M1仰韶文化大型合葬墓,墓坑内放置有136件瓮棺,均按照一定次序摆放,自南向北共13 排。这些二次葬瓮棺,绝大部分都是为死者二次迁葬而专门制作的。这种用陶器装殓人骨进行二次葬的方法直到现在一4 4 研究与探索些地方还使用。广东、广西、湖南、江西、福建、台湾、越南等地都有在人死后多年内十年左右要进行拾骨,就有陶器来作装骨殖的容器,称作“金瓮”和“金盎”。足见瓮棺葬源远流长。

石棺二次葬

新疆伊吾县拜其尔古墓群复原这种墓葬的共同特点是用石块或石板构筑成石棺椁或垒砌成较大的石室。因石棺室的大小不同,结构有异,其中安放二次葬骨殖的多少也不等。石质结构的墓葬在全国很多地区已有所发现,主要集中在东北地区、中原地区、西南地区以及新疆等地。童恩正先生认为:“石棺是我国古代边地民族常见的一种葬具,它出现于新石器时代后期,延续至铁器时代;但其鼎盛时期,却在铜器时代。”并指出,“进入铜器时代以后,石棺葬发展成为我国北部和西部边地民族普遍的葬式。” 其分布“从东北开始,沿华北的北部边缘(大致以长城为界)向西,在甘青地区折向西南,经青藏高原东部直达云南西北部的横断山脉地区”,形成一条半月形文化传播带。当然,石棺葬并非全是二次葬,但是以二次葬为主。

新疆伊吾县拜其尔古墓群复原这种墓葬的共同特点是用石块或石板构筑成石棺椁或垒砌成较大的石室。因石棺室的大小不同,结构有异,其中安放二次葬骨殖的多少也不等。石质结构的墓葬在全国很多地区已有所发现,主要集中在东北地区、中原地区、西南地区以及新疆等地。童恩正先生认为:“石棺是我国古代边地民族常见的一种葬具,它出现于新石器时代后期,延续至铁器时代;但其鼎盛时期,却在铜器时代。”并指出,“进入铜器时代以后,石棺葬发展成为我国北部和西部边地民族普遍的葬式。” 其分布“从东北开始,沿华北的北部边缘(大致以长城为界)向西,在甘青地区折向西南,经青藏高原东部直达云南西北部的横断山脉地区”,形成一条半月形文化传播带。当然,石棺葬并非全是二次葬,但是以二次葬为主。

就形制而言,石棺二次葬可大致分为石棺墓和大石墓两种。其中石棺墓的延用时间最长,初见于仰韶文化元君庙墓地M458。该墓为一男性老人的单人二次葬,墓内有二层台,台上堆砌数层砾石,形成石棺。大石墓又称石棚,一般是在地面上用巨石树立或构砌成四壁,顶部覆盖大石,形成方形或长方形石墓穴。这类大石墓主要集中在东北与西南地区,内部结构有所不同,基本上都是多人二次合葬,每墓入葬数人至百余人不等。骨殖零乱,直接堆放于墓底,不分男女老幼。人们推测这些死者是在肌肉腐烂后陆续放入的,有些是火化后的残骨再行安葬。

尸骨处理形式

除了墓葬形制及葬具不同外,安葬尸骨的姿势、处理尸体的方法等也存在着差异。

我国古代的二次葬,仅从考古资料推断,至少有以下三种处理尸体的方法:

1. 先将死者进行一次土葬或放置一处,待尸体腐烂后再作第二次埋葬。黄河流域仰韶文化的二次葬大致都是这种情况。

2. 先将尸体火化,然后二次埋葬。这种情况在“边地半月形文化传播带”较多,像东北的大石墓、西南的石棺葬中都有。西北地区的马家窑文化、宗日文化、卡约文化等,也很普遍。

3.挖出已经埋葬的尸体,对尸骨进行全部或局部的就地扰乱,然后重新埋葬。这可谓简易的或变体的二次葬。这种形式的二次葬在仰韶文化墓葬中时有发现,尸骨大体未动,但肢骨缺少或肋骨被扰乱,部分骨骼错位。在西北甘青地区新石器时代和青铜时代文化墓地中,更是屡见不鲜,有些把一次葬墓挖开扰乱后,还要将棺木尸骨焚烧。

骨骼安放姿势

二次葬骨骼的安葬姿势主要为仰身直肢式和堆骨式。

仰身直肢式多见于单人二次葬。多人仰身直肢式一般都分若干个体成排安葬,也有成排迭层安葬的。同一墓地的仰身直肢式骨架,大都有一定的头向。仰韶文化的仰身直肢二次葬中,实际上包含有自然的和人为的两种情况。前者基本保持了一次葬时的姿势,未在迁葬时受到太大的破坏,后者却是在迁葬时依人体结构重新摆放的,所以往往有骨骼错位的现象。仰身直肢二次葬极易与一次葬混淆,需要仔细辨别。

二次葬 捡骨葬 堆骨堆骨式也被人称为叠骨葬,是二次葬最常见和最典型的安葬形式。一般是将肢体骨集中放置在头骨周围。如渭南史家发现 40座多人二次堆骨葬,葬式有多种,有的墓内将若干个体排成一排或数排,有的将数十个个体分作几层几排排列。排列一般都比较整齐,每一个个体的骨骼大都将头骨放在中间,四肢骨及其他骨骼置于头骨两侧或头骨之下,但也有将一个个体的全部骨骼乱堆在一起的 。成人瓮棺葬、火葬、一些大石墓等都采用这种葬法。多人集体二次葬基本上也是以堆骨葬式为主。姜寨二期下层墓葬,还出现同一墓内下面一层仰身直肢,上面一层堆骨葬的现象。

二次葬 捡骨葬 堆骨堆骨式也被人称为叠骨葬,是二次葬最常见和最典型的安葬形式。一般是将肢体骨集中放置在头骨周围。如渭南史家发现 40座多人二次堆骨葬,葬式有多种,有的墓内将若干个体排成一排或数排,有的将数十个个体分作几层几排排列。排列一般都比较整齐,每一个个体的骨骼大都将头骨放在中间,四肢骨及其他骨骼置于头骨两侧或头骨之下,但也有将一个个体的全部骨骼乱堆在一起的 。成人瓮棺葬、火葬、一些大石墓等都采用这种葬法。多人集体二次葬基本上也是以堆骨葬式为主。姜寨二期下层墓葬,还出现同一墓内下面一层仰身直肢,上面一层堆骨葬的现象。

另外,二次扰乱葬中全部或部分尸骨被破坏的情况,也应属特殊的二次葬。还有个别的俯身二次葬。

史前时期的二次葬 , 从其初期就并存着单人二次葬与二次合葬两种埋葬形式。单人二次葬在葬具、墓坑形制等方面和一次葬无大差别,男女老幼均有,在安葬骨殖时较多地采用堆骨葬姿势。二次合葬的情况比较复杂一些,有两三人的小合葬,也有上百人的大合葬;有同性合葬,也有异性及男女老幼混合葬。不同时期的不同文化,其葬制各不相同。仅新石器时代的二次合葬,王仁湘先生即大致划分了四型,并把二次合葬墓的出现与社会性质的变化联系在一起的。

由少量的二次单人和两三人小型合葬,发展到上百人的大型集体合葬,再转向二次瓮棺葬,这是史前黄河流域二次葬兴衰的简略历程。

研究仰韶文化埋葬制度的学者曾指出:仰韶文化一期的二次葬甚少,似乎表明距离这种葬俗产生的时间并不太远。到二期偏晚阶段逐渐有了较多的二次葬。尤其是进入三期以后,二次葬占了绝对多数。此时单人二次葬已极少见,主要流行多人合葬,一墓之中通常葬有几十名死者。这一时期是中原地区二次葬的鼎盛期。再往后发展,二次葬俗逐渐衰落,因而在仰韶文化四期时,除少量单人二次土坑葬之外,土坑葬中已基本不见二次合葬,再往后到第五期时,则仅剩下一些二次葬的瓮棺葬,这已是二次葬的尾声了。

进入龙山文化时期之后,整个黄河中下游地区二次葬不复存在。而从东北到西北再到西南这一“边区半月形地带”,二次葬习俗却逐渐发展起来,在青铜时代达到鼎盛。甚至到隋唐时期,一些少数民族地区仍然延续普及这一葬俗。

随葬品

氏族社会二次葬与同期一次葬相比,随葬的种类、数量、摆放位置等大同小异,当然也有一些特别之处。不同类型、不同时间和地区的二次葬随葬品略有差别。一般地讲,二次葬随葬品主要是日常生活用具陶器,也随葬生产工具如石器、蚌器之类,还有随葬手镯、项链等装饰品的,基本上是实用品。在二次葬繁荣时期,也有用冥器随葬的。河南淅川下王岗仰韶文化二期的二次葬,大部分随葬陶器都是冥器。

二次瓮棺葬除个别随葬有小件随葬品外,一般没有随葬品。其他二次葬则普遍都有多少不等的随葬品。新石器时代早中期的单人或小型多人土坑二次葬,随葬器物二三件至五六件左右。新石器时代晚期,个别单人二次葬随葬品明显超出一般墓葬。湖北石河遗址群有一石家河文化男性单人二次葬(M7),随葬品106件,分四组放置在骨架周围及二层台上。

多人合葬墓常按坑放置随葬品,每坑都有一套,陕西元君庙、横阵、渭南史家等墓地皆是如此。放置器物的数目不等,多的二十多件,一般三四件以上。下王岗仰韶文化二次合葬墓,随葬品基本上人均一件,如M368 中葬 29 人,随葬陶器 32 件。马家窑文化有种二次葬,其随葬器物多数不完整,仅以陶片随葬。

广东曲江石峡遗址的二次葬,每座墓有两套随葬品,一套是连同人骨从原一次葬墓中迁来的残破陶器,另一套器物是迁葬时新放入的,排列整齐,保存完好。

随葬品的安放位置,一般在骨架的头部或脚部,多人合葬墓也放在骨架之间。石棺、木棺葬多放置棺内,也有放在棺外两侧的。瓮棺葬的小件随葬品,直接装入棺中。二次葬发生、兴盛的原因是什么?对这类问题:长期以来学者们发表了各种不同意见。王仁湘先生认为:“二次合葬是古老氏族内部分化出更小的集体 — — — 家庭和家族的反映。原始共产制发生了裂痕,整个社会逐渐向父系氏族公社过渡,在这样的社会变革中,二次葬正是一个明显的标志,它标志着父系家庭公社的出现。 ” 曹桂岑先生也明确提出:“仰韶文化二次葬的盛行 , 是进入父系社会后在埋葬习俗方面的一个变革”,并列举了六条理由予以说明。相当多的学者对元君庙、 横阵村的典型二次合葬进行了分析,以为它们所反映的是母系氏族社会。李仰松、 吴汝祚等先生认为,横阵村大长方形集体合葬坑,是母系大家庭或小氏族的墓葬,大坑内的小方坑以及元君庙的单个合葬坑内的死者,是母系对偶家庭的成员。同墓坑的死者共有一套生活用具的事实,表明他们生前是属于同一经济单位— — — 母系家族的成员 25。邵望平、李文杰、李绍连等先生则认为,二次合葬墓中,大葬坑是氏族成员的集体葬坑,小葬坑是母系家族中属于妻方的氏族成员以及归葬的男性成员的合葬墓,不包括对偶家庭的丈夫。(李仰松:《瓦族的葬俗对研究我国远古人类葬俗的一些启发》《考古》1961 年第 7 期;吴汝祚:《从墓葬发掘来看仰韶文化的社会性质》《考古》1961年第12期;夏之乾:《对仰韶文化多人合葬墓的一点看法》《考古》1976年第6期。 邵望平:《横阵仰韶文化墓地的性质与葬俗》《考古》1976年第3期;李文杰:《华阴横阵母系氏族墓地剖析》《考古》1978 年第 3 期;李绍连:《仰韶文化社会形态初探》《论仰韶文化》《中原文物》1986年特刊)

相同的二次葬资料,却得出了不同的结论。那么二次葬究竟能在多大程度上反映当时的社会制度呢?它与社会性质、婚姻形态等有多少直接的关系呢?正如汪宁生先生所言:“我们至今还没有一套利用葬俗复原社会组织的有效方法。这除了墓葬材料本身的局限外,还由于原始社会并非简单地分为母系和父系两个阶段或两种类型,情况要复杂的多。 ” “根据现代人类学的研究,在世系嗣继方面,除了父系和母系,还有双系、任意选择世系等形式。在婚姻居住方式方面,除了女方居住,男方居住及分别居住外,还有单独居住、双方居住、舅方居住等方式。这些形式合起来,在人类社会组织中占有很大的比例。 ”

人类学和民族学的资料表明,实行二次葬的氏族有父系也有母系,不论是母系或父系的氏族部落,进行二次合葬时,收集的尸骨也并不全是有血缘关系的本族人。一些父系家族的墓地,也长期保留着与母系制相同的埋葬习惯。比如我国海南岛黎族的“合亩制”地区,早已是父系社会了,但是妻子死后仍要送回娘家的公共墓地埋葬。更何况父系对母系是否存在必然的继承关系,当代人类学家还有不同认识,要说二次葬的盛行是繁荣的母系或母亲已变为父亲的反映,也就不太可靠了。所以,对不同类型、不同文化的二次葬,需要作具体地分析。

氏族社会二次葬能够从一个方面或一定程度上反映当时的社会情况,但是,二次葬自身的产生、发展、繁荣,与社会性质的变化似乎并无必然和直接的联系。处于氏族社会中的人们,实行不同形式的二次葬,除了有社会方面的因素外,主要是受当时宗教观念的支配。由现代民族学资料考察,同样是二次葬,不同地方不同氏族或部落,其动机与目的并非一致。

葬俗动机猜测

结合我国古代氏族社会二次葬的情况 , 当时人们进行二次安葬的目的大约有以下几种:

立碑刻字后的永久性坟墓1. 因为居地的迁徙,出于血缘亲情,不忍心抛弃故人,便将其带到新住地二次埋葬。裴李岗文化和彭头山文化二次葬,应当属于此类,这是较原始的二次葬,我国南方客家人现存的二次葬风俗也表现出了这种动机,从中原南迁的客家民系的祖先崇拜、心路历程以及风水观念在葬俗上最为深层的表达[6]。

立碑刻字后的永久性坟墓1. 因为居地的迁徙,出于血缘亲情,不忍心抛弃故人,便将其带到新住地二次埋葬。裴李岗文化和彭头山文化二次葬,应当属于此类,这是较原始的二次葬,我国南方客家人现存的二次葬风俗也表现出了这种动机,从中原南迁的客家民系的祖先崇拜、心路历程以及风水观念在葬俗上最为深层的表达[6]。

2. 为了达到本氏族或家族的人死后团聚在一起,永远不分离。那些大型二次合葬墓多属此类。因为他们认为“同一氏族的人,都是一个根子生出来的,有共同的祖先,有着骨肉关系,活着在一起,死了也要在一起。因此,每个氏族的成员,死后必须葬到本氏族的公共墓地” 。

3. 为了送死者到他该去的地方 — 祖先安息的地方、阴间等,让死者能够和死去的先人在一起,或等待再生。

4. 出于对死者的恐惧,实行二次葬以防死者对生者的祸害。这种意识在许多民族都曾存在过。为了彻底断绝死者对活人的危害,人们采取各种不同的措施,二次葬即是二次葬其一。送走死者与消除灾祸两种观念又常常并存,因为只有让死者完全离开现实世界,才能免除其对活人的威胁。

5. 古代的中原及百越地区都属于温暖潮湿地带,为了使尸骨保存更为长久,将尸骨放入密闭的容器保存更长时间,以寄托后人哀思。

无论出于何种动机,氏族社会二次葬产生的根本原因,在于人类意识中灵魂不灭的信仰。原始先民们普遍认为,每个人都有自己的灵魂,有些民族甚至认为一个人有几个灵魂。生前灵魂依附于人体而存在,人死后,灵魂却不消亡。亡灵的威力是很大的,它能够对生人,尤其是死者亲属发生作用,或福或祸。由于原始先民对亡灵和尸体的关系认识不一,便出现各种以安置亡灵为目的的葬俗。流行二次葬风俗的氏族社会,人们把血肉之躯看成是世间的,腐朽的尸骨属于亡灵的,只有在尸体失去血肉成为骨骼时,死者才会完全脱离人世,进入鬼魂世界。人们对死者进行再次的安置,主要就是想安抚死者亡灵,确保其进入另一世界,并解除亡灵可能对生者的危害。所以,流行二次葬的社会,不论是二次合葬,还是单人二次葬,安葬的都应该是骨骼或肉体已经腐烂的尸体,这样才符合二次葬制度的原始观念。

现代

二次葬 捡骨二次葬从远古开始,从未在华夏文明里消失,历经七八千年延续至今,被直接继承下来。在我国南方的广东客家地区、广西壮族地区、江西客家地区、湖南、福建闽南地区[3]、台湾、琉球、越南等东南亚等地的农村地区还比较常见,多采用瓮棺葬形式。

二次葬 捡骨二次葬从远古开始,从未在华夏文明里消失,历经七八千年延续至今,被直接继承下来。在我国南方的广东客家地区、广西壮族地区、江西客家地区、湖南、福建闽南地区[3]、台湾、琉球、越南等东南亚等地的农村地区还比较常见,多采用瓮棺葬形式。

现代尚存的二次葬葬俗跟远古相比,并未有多大变化,仍然是人死后,先以棺木敛尸入土埋葬,待三五年(甚至十数年之后)待尸体腐朽后,再捡骨重葬。

二次葬 迁移坟址的过程捡骨前,先准备好盛装骸骨的陶瓮(称金坛、金盎),瓮高约2尺、径1尺,上下两端略小,呈纺棰状,上有盖。捡骨要请人重新择宝地、择吉日,时间多在农历三月间,届时由死者的亲属和好友,再邀请村民中一位有经验的老人一同去捡骨。捡骨时,要在坟地上搭棚遮,不能露天,然后挖土掘棺盖,先把头颅骨拿出来,接着把其它骸骨一一捡出。用白酒、草纸、碎布等物将尸骨擦洗干净,焚香烘干。按人体骨格结构,自下而上将骸骨放置于金坛中,整付骨架形如蹲坐之状。坛内除骸骨外,无其它随葬品,坛盖内用毛笔写上死者姓名和生卒年月等,封盖好就拿到新择的地点圈坟下葬。此次重葬为永久性,以后每年清明、七月半、冥寿等时节按时去铲草上坟。

二次葬 迁移坟址的过程捡骨前,先准备好盛装骸骨的陶瓮(称金坛、金盎),瓮高约2尺、径1尺,上下两端略小,呈纺棰状,上有盖。捡骨要请人重新择宝地、择吉日,时间多在农历三月间,届时由死者的亲属和好友,再邀请村民中一位有经验的老人一同去捡骨。捡骨时,要在坟地上搭棚遮,不能露天,然后挖土掘棺盖,先把头颅骨拿出来,接着把其它骸骨一一捡出。用白酒、草纸、碎布等物将尸骨擦洗干净,焚香烘干。按人体骨格结构,自下而上将骸骨放置于金坛中,整付骨架形如蹲坐之状。坛内除骸骨外,无其它随葬品,坛盖内用毛笔写上死者姓名和生卒年月等,封盖好就拿到新择的地点圈坟下葬。此次重葬为永久性,以后每年清明、七月半、冥寿等时节按时去铲草上坟。

-

奥迪二次空气泵电磁阀在哪(奥迪二次空气泵继电器的作用)

2025-11-02 15:34:28 查看详情 -

第二次世界大战在亚洲及太平洋的起源

2025-11-02 15:34:28 查看详情 -

平面二次包络环面蜗杆传动

2025-11-02 15:34:28 查看详情 -

宝骏630图片 宝骏730二次保养多少钱

2025-11-02 15:34:28 查看详情 -

进口普拉多2700 普拉多2700二次空气泵如何清洗

2025-11-02 15:34:28 查看详情 -

宝马黑名单 宝马x1第二次保养需要换什么

2025-11-02 15:34:28 查看详情

求购

求购