- 寻南溪常山道人隐居

寻南溪常山道人隐居

基本内容

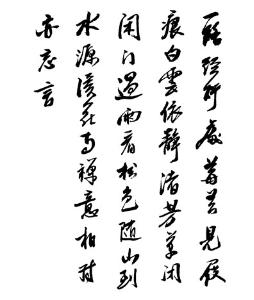

寻南溪常山道人隐居

寻南溪常山道人隐居

刘长卿

一路经行处,莓苔见屐痕。

白云依静渚①,芳草闭闲门。

过雨看松色,随山到水源。

溪花与禅意,相对亦忘言②。

【注释】

①渚:水中的小洲。

②溪花两句:因悟禅意,故也相对忘言。禅:佛教指清寂凝定的心境。

【评析】

诗是写寻隐者不遇,却得到别的情趣,领悟到“禅意”之妙处。结构严密紧凑, 层层扣紧主题。

诗题为“寻”,由此而发,首两句一路“寻”来,颔联写远望和近看,“寻”到了隐士的居处。颈联写隐者不在,看松寻源,别有情趣。最后写“溪花自放”而“悟”禅理之无为,即使寻到了常道士,也只能相对忘言了。

【韵译】:

为请教常道士我一路寻找而来,

苔痕中可清晰辨认出我的足迹。

白云依傍着水中清静的小洲渚,

闲适的柴门却被奇花瑶草遮闭。

山雨过后欣赏山中苍松的翠色,

沿着山势行走来到溪流发源地。

溪中花影和禅意我全都能领悟,

见到常道士默然相对忘了话题。

【诗人简介】

刘长卿:(709?—790?),字文房,郡望河间(今属河北),籍贯宣城(今属安徽)。青少年读书于嵩阳,天宝中进士及第。肃宗至德年间任监察御史,后为长洲尉,因事贬潘州南巴尉。上元东游吴越。代宗大历中以检校祠部员外郎为转运使判官,任淮西鄂岳转运留后,被诬贪赃,贬为睦州司马。德宗朝任随州刺史,叛军李希烈攻随州,弃城出走,复游吴越,终于贞元六年之前。其诗气韵流畅,意境幽深,婉而多讽,以五言擅长,自诩为“五言长城”。

作品赏析

作者 大历(唐代宗李豫年号,公元766-779年)前后年间,是个感伤时代,很多诗歌都着意表现感伤色彩,但更多的是摆脱时代失意、政治苦闷、人世困惑,而追求宁静、冲远、淡泊的心理。刘长卿此诗也反映了当时的“时代心声”。

作者 大历(唐代宗李豫年号,公元766-779年)前后年间,是个感伤时代,很多诗歌都着意表现感伤色彩,但更多的是摆脱时代失意、政治苦闷、人世困惑,而追求宁静、冲远、淡泊的心理。刘长卿此诗也反映了当时的“时代心声”。

诗人兴冲冲步行山中拜访一位道士,不想却吃了个闭门羹,在居所远近寻找,仍未如愿,诗人非但没有产生失望惆怅,反而获得精神惬意和心理的满足。

全诗围绕着题目的“寻”字,逐渐展开。“一路经行处,莓苔见履痕”,开始二句就突出一个“寻”字来,顺着莓苔履痕(一作“屐痕”),一路寻来。语言浅淡质朴,似乎无须赘言:那人迹罕至的清幽山径,正是常道士出入往来之地,这里没有人间喧嚣,满路莓苔。履痕屐齿给来访者带来希望和猜想:幽人不远,晤面在即;否则就是其人出晤,相会须费些周折。

颔联写由顺其路而始入其居境。两句写景平列,用意侧重“闭门”寻人不遇。“白云依静渚”,为远望。

白云絮絮,缭绕小渚。“依”字有意趣。越溪(或是缘溪)而至其巖扉,近看则“春草闭闲门”,蓬门长闭,碧草当门,道士不在寓所。如果说一路莓苔给人幽静的印象,那么这里的白云、芳草、静渚、闲门,则充满静穆淡逸的氛围。渚是“静”的,白云、芳草也是静静的。门“闲”,不遇之人,来访者不期然而然的心境也“闲”。一切都显得恬静自然,和谐默契,不受丝毫纷扰。在自然景物的观照中,悄然融入自在平静的心绪,来访不遇的怅然,似乎被这清幽、宁静的环境,带有内省参照的“禅意”所冲化,渐趋恬然。

独闭的闲门,摇曳的小草,使人浸润在“绿满窗前草不除”的幽静自在境界,滋味咸化于这静默的世界之中。

上四句叙寻而不遇,意绪明白。后四句继写一路景观,浑化无迹须缓缓味出。“过雨看松色,随山到水源”。这看松寻源,所趋何向,是不遇而再寻,还是顺便一游其山,还是返回,诗人没有说出。两句以景带叙,下句叙事成份更多些。“水源”,应该不是指来时“经行处”,所以“随山”不是下山,而是入山,随山转折,缘山道探寻水源。道士不在寓所,因此这寻水源,也就是寻道士,“随”字简洁,山道纡绕,峰回路转,随山探源,缘水经山。其间林壑深秀,水声潺潺,都由这个“随”字导人神游,启迪丰富的“曲径通幽”的想象。上句“过雨看松色”,或指道士居所“门外景”,或指“随山”时的景致。“过雨”暗示忽然遇雨,诗人仅仅用一“过”字表示它的刚刚存在,而着意于雨霁云收之后翠绿生新的松色。“过”字,把阵雨带来的清新宜人的气息、物色,轻松自然地托显出来,同时也隐隐带出漫步山道的时间进程。

“过雨”,涮新了松色,也带来冥想。自生自灭的短暂一“过”,和静静白云一样,已在写“禅意”(金性尧)。

尾联的“禅意”,用得精妙。诗人看见了“溪花”,却浮起“禅意”,从幽溪深涧的陶冶中得到超悟,从摇曳的野花静静的观照中,领略到恬静的清趣,溶化于心灵深处是一种体察宁静,荡涤心胸的内省喜悦,自在恬然的心境与清幽静谧的物象交融为一。况且禅宗本来就有拈花微笑的故事,这都溶入默契不言的妙悟中,而领会出“禅意”,因用“与”,把物象和情感联结起来。禅宗的妙悟和道家的得意忘言,有内在相通之处。佛道都喜占山林,幽径寻真,荡入冥思,于此佛道互融,而进入“相对亦忘言”的精神境界。

芳草松色、白云溪花的美感,“禅意”默想的清享,都清美极了。乘兴而来,兴尽而返的惬意自得的感受,也都含融在诗的“忘言”之中。

延伸刘长卿的五言长城

作者画像 刘长卿曾自称为“五言长城”,依据是权德舆《秦徵君校书与刘随州唱和诗序》载“夫彼汉东守尝自以为 ‘五言长城’”(《文苑英华》卷716)。“汉东守”指刘长卿。后人误传为权德舆称刘长卿为“五言长城”。如辛文房《唐才子传》卷第二“刘长卿”条曰:“权德舆称为 ‘五言长城’。”晁公武《郡斋读书志》、沈德潜《唐诗别裁集》等均沿袭辛文房错误。那么,“五言长城”究竟指什么?一般人从字面理解,“五言长城”当指五言中的长篇,有如“长城”,长而且坚固。也有人认为应该指五言近体,如沈德潜《唐诗别裁集》卷三即持此观点,他的理由是:“中唐诗渐秀渐平,近体句意日新,而古体顿减浑厚之气矣。”沈德潜的意思是说长卿的古体不配“长城”之誉,而近体因为有创新,故堪称“长城”。今人蒋寅先生亦持此说,认为“刘长卿的‘五言长城’实在不像他自以为的那么坚稳,倒是他的五律确实写得工稳妥帖,风韵天然,可以目为‘五言短城’。”蒋先生的理由是刘长卿的五言长篇“不能控制自己的思维意向,使作品的内容呈现出有机的一致性即完整、连贯、清晰的意脉。这是功力不够的表现,原因只能归结于他的年轻。” 与五律相比,刘长卿的五言长篇略嫌粗糙,但在杜甫之后的大历诗人中,仍能独标一格。翁方纲就认为长卿五古“可接武开、宝诸公”(《石洲诗话》)。高棅将刘长卿五古列入盛唐名家,他体则分属羽翼和接武。这种分类虽显矛盾亦欠科学,但这从另一侧面反映长卿五古的价值。确实,长卿对五古的掌握还不够老练圆熟,其作品的内在差异较大,有的慷慨悲壮,如《从军六首》;有的闲旷淡静,如《龙门八咏》;有的情词婉转,如《长门怨》、《月下听砧》、《少年行》等。这表明,长卿五古既有盛唐之风,又渐露中唐之音。在慷慨阔大中掩饰不住隽永、清秀之气,而这正是他作为“承盛启中”名家的一种标志。所以,施补华评长卿“古诗亦近摩诘,然清气中时露工秀,淡字、远字、微字皆不能到。此所以日趋于薄也。”(《岘佣说诗》)张戒对长卿诗歌的特点是认识得很清楚的。他认为长卿的得意处,可称为 “子美之匹亚”,同时,又指出长卿有“古诗似律”的缺点。从传统古诗浑厚古朴的特点而言,长卿五古确实有“趋薄”之弊;但若从诗歌发展演变的历史规律言,则长卿在古诗中创作出有类律诗的韵味和意境,又不失为一种尝试。

作者画像 刘长卿曾自称为“五言长城”,依据是权德舆《秦徵君校书与刘随州唱和诗序》载“夫彼汉东守尝自以为 ‘五言长城’”(《文苑英华》卷716)。“汉东守”指刘长卿。后人误传为权德舆称刘长卿为“五言长城”。如辛文房《唐才子传》卷第二“刘长卿”条曰:“权德舆称为 ‘五言长城’。”晁公武《郡斋读书志》、沈德潜《唐诗别裁集》等均沿袭辛文房错误。那么,“五言长城”究竟指什么?一般人从字面理解,“五言长城”当指五言中的长篇,有如“长城”,长而且坚固。也有人认为应该指五言近体,如沈德潜《唐诗别裁集》卷三即持此观点,他的理由是:“中唐诗渐秀渐平,近体句意日新,而古体顿减浑厚之气矣。”沈德潜的意思是说长卿的古体不配“长城”之誉,而近体因为有创新,故堪称“长城”。今人蒋寅先生亦持此说,认为“刘长卿的‘五言长城’实在不像他自以为的那么坚稳,倒是他的五律确实写得工稳妥帖,风韵天然,可以目为‘五言短城’。”蒋先生的理由是刘长卿的五言长篇“不能控制自己的思维意向,使作品的内容呈现出有机的一致性即完整、连贯、清晰的意脉。这是功力不够的表现,原因只能归结于他的年轻。” 与五律相比,刘长卿的五言长篇略嫌粗糙,但在杜甫之后的大历诗人中,仍能独标一格。翁方纲就认为长卿五古“可接武开、宝诸公”(《石洲诗话》)。高棅将刘长卿五古列入盛唐名家,他体则分属羽翼和接武。这种分类虽显矛盾亦欠科学,但这从另一侧面反映长卿五古的价值。确实,长卿对五古的掌握还不够老练圆熟,其作品的内在差异较大,有的慷慨悲壮,如《从军六首》;有的闲旷淡静,如《龙门八咏》;有的情词婉转,如《长门怨》、《月下听砧》、《少年行》等。这表明,长卿五古既有盛唐之风,又渐露中唐之音。在慷慨阔大中掩饰不住隽永、清秀之气,而这正是他作为“承盛启中”名家的一种标志。所以,施补华评长卿“古诗亦近摩诘,然清气中时露工秀,淡字、远字、微字皆不能到。此所以日趋于薄也。”(《岘佣说诗》)张戒对长卿诗歌的特点是认识得很清楚的。他认为长卿的得意处,可称为 “子美之匹亚”,同时,又指出长卿有“古诗似律”的缺点。从传统古诗浑厚古朴的特点而言,长卿五古确实有“趋薄”之弊;但若从诗歌发展演变的历史规律言,则长卿在古诗中创作出有类律诗的韵味和意境,又不失为一种尝试。

长卿的五言排律今存53首,占总数的10%。五言排律在初盛唐可谓名家辈出、成就斐然。在此背景下,长卿的五排能够独辟蹊径,虽不能与盛唐诸家阔大的气势、奔放的节奏和高亢的声调争胜,但在思想的深邃、语言的流畅等方面则又大胜往昔。如:

天南愁望绝,亭上柳条新。落日独归鸟,孤舟何处人。生涯投越徼,世业陷胡尘。杳杳钟陵暮,悠悠鄱水春。秦台悲白发,楚泽怨青苹。草色迷征路,莺声伤逐臣。独醒空取笑,直道不容身。得罪风霜苦,全生天地仁。青山数行泪,沧海一穷鳞。牢落机心尽,惟怜鸥鸟亲。(《负谪后登干越亭作》)

纪念石像 全诗声情婉转,韵味无穷。乔亿称之为“绝唱”(《大历诗略》),方回、沈德潜等人也大加赞赏。其他诸如《按覆后归睦州赠苗侍御》、《同姜濬题裴式微余干东斋》等诗都有这样的特点。牟愿相对长卿五排给以很高评价,认为:“刘文房五言长律,博厚深醇,不减少陵;求杜得刘,不为失求。”(《小澥草堂杂论诗》)这是颇有见地的。长卿五言排律的这些特点,正是唐诗发展演变的一个痕迹。前人评长卿五言排律一方面“真能接武前贤”(贺裳《载酒园诗话又编》),另一方面又因“气骨”五言排律的这种两面性或说矛盾性,正是他的历史贡献所在,也是其诗歌的价值所在。贺贻孙说:“刘长卿诗,能以苍秀接盛唐之绪,亦不免以新隽开中冕之风。其命意造句,似欲揽少陵、摩诘二家之长而兼有之,而各有不相及不相似处,其所以相似不相及,乃所以独成其文房也。”(《诗筏》)这无疑是中的之论。

纪念石像 全诗声情婉转,韵味无穷。乔亿称之为“绝唱”(《大历诗略》),方回、沈德潜等人也大加赞赏。其他诸如《按覆后归睦州赠苗侍御》、《同姜濬题裴式微余干东斋》等诗都有这样的特点。牟愿相对长卿五排给以很高评价,认为:“刘文房五言长律,博厚深醇,不减少陵;求杜得刘,不为失求。”(《小澥草堂杂论诗》)这是颇有见地的。长卿五言排律的这些特点,正是唐诗发展演变的一个痕迹。前人评长卿五言排律一方面“真能接武前贤”(贺裳《载酒园诗话又编》),另一方面又因“气骨”五言排律的这种两面性或说矛盾性,正是他的历史贡献所在,也是其诗歌的价值所在。贺贻孙说:“刘长卿诗,能以苍秀接盛唐之绪,亦不免以新隽开中冕之风。其命意造句,似欲揽少陵、摩诘二家之长而兼有之,而各有不相及不相似处,其所以相似不相及,乃所以独成其文房也。”(《诗筏》)这无疑是中的之论。

长卿绝句不多,五、七言绝句总共不到60首,其中五绝只有28首。长卿五绝虽然数量不多,但大多流畅谐美,体现了他善于炼饰、成熟圆美的特点。如历来为人们传诵的《逢雪宿芙蓉山主人》:

日暮苍山远,天寒白屋贫。柴门闻犬吠,风雪夜归人。

该诗意境清旷,远景与近景,动态与静态,人与动物、情与景,相互衬托,浑然一体,构成一幅令人难忘的画面。前人对此多有赞叹。比如,唐汝询称其“凄绝千古”(《唐诗解》),施补华认为“较王、孟稍浅,其清妙自不可废”(《岘佣说诗》)。施补华所言正是长卿五绝与盛唐诸家五绝浑厚之风的区别。长卿其他五绝作品如《春草宫怀古》、《送灵澈上人》、《送方外上人》等均有 “清妙”的特点。 刘长卿五言古、近体诗都有成就,在唐诗发展史上占有一席之地,具有承前启后的重要意义。因此,长卿“五言长城”的自谓,实际上也应理解为长卿对自己五言诗价值和艺术成就的倚重。对刘长卿及其诗歌认识十分深刻的卢文弨曾评价刘长卿为子美之后的“巨擘”。他指出长卿“众体皆工,不独五言为长城”(《抱经堂文集》卷七《刘随州文集题辞》)。这里的“众体”当然不仅有五言诗,还有七言诗。“皆工”,则意味长卿五、七言诗各体都可圈可点,在文学史上具有重要的意义和影响。长卿的五言诗成就已如前述, 而七言诗尤其是七律,艺术成就亦不在五言诗之下,拿沈德潜的话说则是“工绝亦秀绝”(《唐诗别裁集》卷十四)。当然,这已经不是本文应该论述的问题了。“不独五言为长城”,则说明在卢文弨的心目中,“五言长城”之说,是无须分古近体之别的,“长城”是对整个五言诗而言的。

-

新款东风雪铁龙天逸C5 上线远程寻车等功能

2025-09-17 00:32:16 查看详情 -

全新雪铁龙C5国内路试谍照曝光 上线远程寻车等功能

2025-09-17 00:32:16 查看详情 -

雪铁龙C3L正式亮相 上线远程寻车等功能

2025-09-17 00:32:16 查看详情 -

东风雪铁龙凡尔赛C5 上线远程寻车等功能

2025-09-17 00:32:16 查看详情 -

雪铁龙全新标识亮相 上线远程寻车等功能

2025-09-17 00:32:16 查看详情

求购

求购