- 泾县

泾县

建制沿革

先秦时代

桃花潭镇查济古村落新石器时期,泾县境内即有先民活动生息。

桃花潭镇查济古村落新石器时期,泾县境内即有先民活动生息。

夏、商、周,为古越族先民。

春秋时期,地初属吴国。此后吴、楚曾争战于此,地常属吴。楚惠王九年(前480年),吴、楚大战,曾属楚国。此后为吴、楚争峙场所。周元王三年(前473年),越灭吴,地属越国。继为越、楚争峙场所。楚宣王十五年(前355年),楚灭越,属楚国。

秦代,秦王政二十四年(前223年),灭楚国。翌年,平江南,置泾县(治城西北2.5千米泾溪西岸),属会稽郡。秦末,分会稽郡西部置鄣郡,泾县属之。不久,复分鄣郡西部置庐江郡,泾县改属之。

汉唐时期

西汉元狩二年(前121年)七月壬子,撤销江南庐江郡,泾县改属丹阳郡。

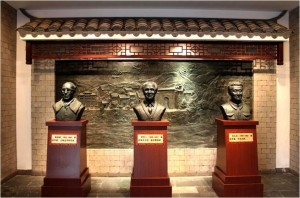

三吴纪念馆东汉永和四年(139年),泾县改属宣城郡。建和元年(147年),撤销宣城郡,泾县仍属丹阳郡。兴平二年(195年),为孙策控制区,仍之。建安十三年(208年),孙权分泾县西南地区置安吴县(治西兰山南渡口,今泾县黄村镇安吴村),属丹阳郡。

三吴纪念馆东汉永和四年(139年),泾县改属宣城郡。建和元年(147年),撤销宣城郡,泾县仍属丹阳郡。兴平二年(195年),为孙策控制区,仍之。建安十三年(208年),孙权分泾县西南地区置安吴县(治西兰山南渡口,今泾县黄村镇安吴村),属丹阳郡。

西晋太康元年(280年),今县境泾县(仍治泾溪西岸)、安吴(仍治今黄村镇安吴村)2个县属宣城郡。

南朝延续晋制。

隋开皇九年(589年),废宣城郡,撤销安吴县,并入泾县(仍治泾溪西岸),属宣州。大业三年(607年)四月,泾县改属宣城郡(仍治宣城)。隋末群雄并起,后为杜伏威部控制区。

唐武德三年(620年)六月,杜伏威降唐,初设南徐州,不久,改为猷州(治今泾县章渡乡大岭集马家村大宁山南),泾县属之。八年,废猷州并入泾县,改属宣州。天宝元年(742年),宣州改称宣城郡。至德二年(757年)十二月,宣城郡复名宣州。泾县先后从属。

宋元明清

泾县宋乾道二年(1166年),升宣州为宁国府(仍治宣城)。嘉定三年(1210年)冬,泾县迁往旧城东1千米留村。

泾县宋乾道二年(1166年),升宣州为宁国府(仍治宣城)。嘉定三年(1210年)冬,泾县迁往旧城东1千米留村。

元至元十三年(1276年),泾县入元,改治敬天坊(今城厢镇),仍属宁国府。至元十四年属宁国路。至正十七年四月,朱元璋取宁国路,改称宁国府。龙凤七年(1361年)四月,宁国府改称宣城府。十二年正月,改称宣州府。吴元年(1367年)四月,宣州府改称宁国府,泾县均属之。

明清泾县属宁国府。

民国时期

皖南事变主战场标记物中华民国元年(1912年)1月,废道、府,泾县(仍治今城厢镇)属安徽省。民国三年(1914年)6月2日,泾县属安徽省芜湖道。民国十七年(1928年)直属安徽省。民国二十一年(1932年)4月2日,泾县属安徽省第九区。10月10日,泾县改属安徽省第九专区。

皖南事变主战场标记物中华民国元年(1912年)1月,废道、府,泾县(仍治今城厢镇)属安徽省。民国三年(1914年)6月2日,泾县属安徽省芜湖道。民国十七年(1928年)直属安徽省。民国二十一年(1932年)4月2日,泾县属安徽省第九区。10月10日,泾县改属安徽省第九专区。

民国二十六年(1937年)12月6日,日军攻陷宣城,第九专区专员公署迁驻泾县城赵家祠堂。民国二十七年(1938年)7月,第九专区驻泾县。

区划沿革

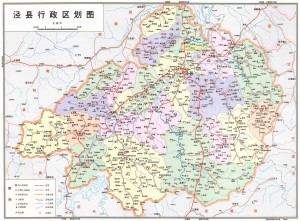

泾县行政区划唐代以前无据可考,仅知唐代曾划18乡,但乡名佚。

泾县行政区划图宋代,全县建11乡,乡辖里,全县划置261里。

泾县行政区划图宋代,全县建11乡,乡辖里,全县划置261里。

元代记载缺失,或因或改,无考其祥。

明代乡仍因其旧。洪武二十四年(1391年)始,乡下设32都,都下辖里,全县合并为117里。永乐十年(1412年),全县并减为76里。

嘉靖七年(1528年),全县又并减为64里。

清代乡、都、隅仍旧,惟改里为图,图下设甲,每图十甲,形成乡辖都,都辖图,图辖甲的行政建制。其时全县划为11乡、32都、65图。

中华民国成立之后,沿用清代乡、都、图制。民国十七年(1928年)废乡。民国十八年(1929年),国民政府颁布《地方自治法规》,全县设6个区,区下设乡。民国二十二年(1933年),改基层政权为保甲制,区仍依其旧,都图制结束。民国二十三年(1934年),全县分设6区、91联保、478保、4664甲。次年,并减为3区,共设35联保、210保、2479甲。民国二十八年(1939年),改联保制为乡、镇保甲制。民国二十九年(1940年),《泾县区乡镇整编后概况表》载:全县划2区、3镇、19乡。

民国二十九年(1940年)5月,泾县政府曾迁城郊(今属百元乡)张家村张氏宗祠。8月6日,第九专区改为第六专区(专员仍驻泾县)。10月9日,日军陷泾县城,第六专区行政公署迁驻榔桥;泾县政府迁驻黄村。当日克泾县城,公署及县政府返城。民国三十三年(1944年)5月,县政府曾迁驻黄村,后回驻县城。

民国三十三年(1944年)废区,划3镇11乡。民国三十四年(1945年)全县划3镇,15乡。民国三十六年(1947年)全县又划为3镇、19乡。

民国三十四年(1945年)11月底,撤销皖南行政公署,第六专区专员公署改驻芜湖(今芜湖市),泾县仍属之。民国三十八年(1949年)4月20日,中国人民解放军渡江战役开始。24日,泾县县政府宣布起义,当日解放泾县。

泾县1949年10月1日建国,泾县属皖南人民行政公署宣城专区。

泾县1949年10月1日建国,泾县属皖南人民行政公署宣城专区。

1949年4月泾县解放。5月,县人民政府宣布废除保、甲制度,改设行政村(街年)。按原民国时期的22个乡、镇行政区划重新成立乡、镇人民政权。全县增加区公所建制(后改称区人民政府年),设5区、3镇、19乡、226行政村。1950年,撤销乡镇,全县设10个区,分辖227个行政村。1951年,区乡调整,改行政乡制,废行政村制。全县共设10个区、103个乡、3个镇。

1956年,又调整为7个区、53个乡镇。1957年,全县再次调整为4个区、39个乡、1个镇。1958年,全县调整为3个区、37个乡、镇;10月,全县调整为10个乡;11月,将全县10个乡更名为人民公社。1961年,重新建立8个区、4个直属社,全县原10个大公社划为30个公社。1969年,撤去区的建制。1984年,全县改设3个区委会,改公社建置为乡(镇)人民政府。全县为35个乡、1个镇。

1971年3月29日,芜湖专区改称芜湖地区,泾县属之。

1980年2月,芜湖地区改名宣城地区。[8]泾县仍属之。

泾县月亮湾1987年撤区(委),改茂林、榔桥、陈村3乡为镇。全县为4镇、32乡。

泾县月亮湾1987年撤区(委),改茂林、榔桥、陈村3乡为镇。全县为4镇、32乡。

1992年3月,乡镇区划调整。百园乡并入城关镇;古坝乡与潘村乡合并,改建晏公镇;丁桥乡改为丁家桥镇;章渡乡改为章渡镇;蔡村乡改为蔡村镇;查济乡并入厚岸乡;田坊乡并入孤峰乡;赤滩乡并入琴溪乡;漕溪乡并入苏红乡。全县调整为8镇、22乡。

2000年6月25日国务院批准:撤销宣城地区和县级宣州市,设立地级宣城市,泾县属之至今未变

2001年11月,泾县参加全省第一批乡镇区划调整试点工作。太园乡并入城关镇,城关镇改称泾川镇;凤村乡、南容乡、桐山乡并入茂林镇;黄田乡、浙溪乡、乌溪乡并入榔桥镇;爱民乡并入蔡村镇;安吴乡和黄村乡合并,改建黄村镇;云岭乡改为云岭镇。全县乡镇由30个调整为11个镇10个乡。

2005年4月,乡镇区划调整。晏公镇并入泾川镇;西阳乡并入榔桥镇;章渡镇、中村乡、北贡乡并入云岭镇;厚岸乡、包合乡并入桃花潭镇;童疃乡、孤峰乡并入昌桥乡;苏红乡并入汀溪乡。原11镇、10乡调整为9镇、2乡。

桃花潭夜景

桃花潭夜景

。

行政区划

区划概况

截至2021年,泾县下辖9个镇、2个乡。[9]

区划详情

9个镇:泾川镇、茂林镇、榔桥镇、桃花潭镇、琴溪镇、蔡村镇、云岭镇、黄村镇、丁家桥镇。

2个乡:汀溪乡、昌桥乡。[9]

| 统计用区划代码 | 名称 |

| 341823100000 | 泾川镇 |

| 341823101000 | 茂林镇 |

| 341823102000 | 榔桥镇 |

| 341823103000 | 桃花潭镇 |

| 341823104000 | 琴溪镇 |

| 341823105000 | 蔡村镇 |

| 341823106000 | 云岭镇 |

| 341823107000 | 黄村镇 |

| 341823108000 | 丁家桥镇 |

| 341823200000 | 汀溪乡 |

| 341823201000 | 昌桥乡[10] |

自然环境

| 统计用区划代码 | 名称 |

| 341823100000 | 泾川镇 |

| 341823101000 | 茂林镇 |

| 341823102000 | 榔桥镇 |

| 341823103000 | 桃花潭镇 |

| 341823104000 | 琴溪镇 |

| 341823105000 | 蔡村镇 |

| 341823106000 | 云岭镇 |

| 341823107000 | 黄村镇 |

| 341823108000 | 丁家桥镇 |

| 341823200000 | 汀溪乡 |

| 341823201000 | 昌桥乡[10] |

位置境域

地质构造

泾县(3)泾县位于安徽省东南部,东邻宣州市、宁国市;南界旌德县、黄山市;西接青阳县;北依南陵县,介于北纬30°21′—30°50′,东经117°57′—118°41′之间,总面积2054.5平方千米。占安徽省总面积的1.47%。县城距省会合肥市公路里程233千米;距宣城市52千米;距黄山市115千米。

泾县(3)泾县位于安徽省东南部,东邻宣州市、宁国市;南界旌德县、黄山市;西接青阳县;北依南陵县,介于北纬30°21′—30°50′,东经117°57′—118°41′之间,总面积2054.5平方千米。占安徽省总面积的1.47%。县城距省会合肥市公路里程233千米;距宣城市52千米;距黄山市115千米。

地形地貌

泾县(3)泾县大地构造位置,处于扬子准地台下扬子台坳内次级单元沿江拱断褶带和皖南陷褶断带的过渡地带,它们之间以江南深断裂为界。

泾县(3)泾县大地构造位置,处于扬子准地台下扬子台坳内次级单元沿江拱断褶带和皖南陷褶断带的过渡地带,它们之间以江南深断裂为界。

泾县境内褶皱构造颇为强烈。以江南深断裂为界,西部为七都(石台县)复背斜的北端,褶皱形态清楚,轴向北东,枢纽向北东倾伏,县内仅见背斜南东翼,由震旦系和下古生界组成,岩层倾角变化于30°—60°之间。江南深断裂以东部分为黄山复向斜的北部,其轴向北东,枢纽向北东倾没,县内仅见复向斜北西翼,主要由上志留系组成,次级褶皱较发育,褶曲类型都为对称或斜歪状,上古生界即位于次级向斜核部,岩层倾角一般均小于30°。上述褶皱构造在县城的北部,都因遭受周王深断裂破坏,被中新生界覆盖。

泾县断裂构造也十分突出,以北东向、东西向和北北东向断层最为显著。北东向有深断裂,经县城西北斜贯泾县境内,向北经宣城延至江苏,向南经石台七都延至江西。东西向有周王深断裂,西起贵池城北,经青阳木镇、泾县田坊、宣城周王延至浙江境内。北北东向有汤口断裂,经榔桥、潘村穿过。上述断裂构造对岩浆活动和地壳演化等都具有明显的控制作用。另外,与褶被构造伴生有纵向和横向两组断裂构造,但发育不普遍。

泾县现代构造运动主要表现以升降运动为基本特征。按《省地震志》新构造运动分区资料,泾县以周王深断裂为界,北部为升降运动交替区,县城及其以南的广大地区为强烈上升区。根据国家地震局1978年出版《中国地震危险区划图》表明,泾县为5.5—5.75级(地震烈度七度)地震危险区。

气候特征

泾县泾县以丘陵低山为主,中山和平原所占面积很少,境内东南部黄儿公山为最高峰,海拔1174.8米,海拔最低20米左右,两者相差1154.8米左右。全县地貌具二起一伏的特征,东南部和西北部二处为隆起的丘陵山地区,其间镶嵌一条带状河谷平原,总的地面高程,由西南向东北逐级递减,具明显阶梯状特点。丘陵山地的走向与区域构造线吻合,大都北东走向。

泾县泾县以丘陵低山为主,中山和平原所占面积很少,境内东南部黄儿公山为最高峰,海拔1174.8米,海拔最低20米左右,两者相差1154.8米左右。全县地貌具二起一伏的特征,东南部和西北部二处为隆起的丘陵山地区,其间镶嵌一条带状河谷平原,总的地面高程,由西南向东北逐级递减,具明显阶梯状特点。丘陵山地的走向与区域构造线吻合,大都北东走向。

平原

①河谷平原分布于青弋江两岸及其支流徽水、合溪、汀溪、漕溪和孤峰河的中、下游地区,一般宽1千米,泾县城和黄村一带平原宽阔可达5千米左右,地貌组合包括河漫滩和河流低阶地。

②河流低阶地分布在琴溪以下,与南陵县毗连处,这里青弋江已出丘陵、山地,进入下游冲积平原,整个平原滩地很窄,以河流低阶地为主。

岗地(台地)

①起伏的堆积低岗地分布于章家渡、茂林、凤村、包合、琴溪和昌桥等乡镇境内,海拔50—60米,比高20米左右,高岗地由岗、土旁、冲组合而成,三者之间比例,多般为4:3:3。

②起伏的侵蚀剥蚀低岗地分布百元、黄村、北贡、云岭、昌桥等乡。由红色砂岩、紫红色砂页岩、花岗闪长岩等组成,海拔60—80米为主,高程由山前向盆底或河流方向递减,相对起伏20—30米。

③起伏的侵蚀剥蚀高岗地分布黄村、章渡和包合等乡的山前地带或盆地的内缘。海拔80—100米为主,往往由山前地带向河谷或盆地倾斜。

丘陵

①侵蚀剥蚀低丘陵分布丁桥、章渡、榔桥、浙溪、童疃、云岭等乡。海拔150米,比高小于100米,有的呈浑园状,有的为带状,为沟谷切割十分破碎,走向多变,随沟谷方向而变。

②喀斯特低丘陵分布泾县城西北2—3千米处,海拔120—130米,丘间分布园形或椭园形小型溶蚀洼地,直径小于100米,洼地深10米左右,海拔80—100米,常有小型溶洞分布,溶淀积景观不多。

③侵蚀剥蚀高丘陵分布黄田、西阳、浙溪、琴溪、陈村等乡镇,海拔200—500米,比高100—200米,脉络清晰,延伸较远,北东走向为主,由地块抬升,再遭流水长期切割而成,丘间发育较宽,谷地丘脊以平顶式为最多,少数为尖狭状。

④喀斯特高丘陵分布泾县城东北琴溪乡,海拔200—400米,比高100—200米,地表以喀斯特高丘与洼地为主,丘坡自下而上,分布半埋藏型石芽和裸露型石芽,基本上呈岩石嵯山它状态。

山地

①侵蚀剥蚀小起伏低山分布蔡村、爱民、汀溪、西阳、黄田、茂林、南容、凤村、北贡、中村等乡境内。海拔400—1000米为主,大都北东走向,山体完整,脉络清晰,盆地由狭窄的滩地和河流阶地组成。

②喀斯特小起伏低山分布潘村、百园、黄村、北贡、包合、南容、铜山、中村、厚岸等乡。海拔400—1000米,比高200—500米,走向北东,形成低山正地貌,谷地和洼地负地貌的组合结构,山地都较陡峻。

③侵蚀剥蚀中山分布黄田、苏红、浙溪等乡。均属黄山山脉向东北延伸分支,海拔1010—1170米左右,呈北东向展布。山间分布小型山间盆地,呈菱形或椭园形,多为居民点所在。

自然灾害

泾县地处中纬度南沿,根据气象指标分类,属于北亚热带、副热带季风湿润性气候。气候温和,雨量充沛,光照资源丰富,春、夏、秋、冬四季分明。冬、夏季长,春、秋季短。有春来迟,秋来早的特点。年平均温度15.7℃,气温年极端最高值为40.8℃。最热月为7月,平均气温28.1℃;极端最低气温-14.8℃,最冷月为1月,平均气温为2.9℃。无霜期一般为239—241天。平均初霜日为11月15日,终霜日为3月19日,霜期127天。

自然资源

泾县地处山区,河流溪壑纵横交错,易旱易涝,水旱灾害频繁交替发生。

泾县是全国地震七度设防区。境内多山,地质构造较为复杂。有三条较大断裂(江南深大断裂、木镇——孙家埠断裂、周王——汤口断裂)贯穿县境。历史上曾发生地震多次。自元、明起续有记载,震级一般5.5级。并存在可能发生中强地震的地质背景。 泾县风光

泾县风光

植物资源

动物资源

泾县境内草本植物约计1000余种,其中药材达600余种,花卉60多种,余为牧用杂草以及水草植物。

矿产资源

清嘉庆《泾县志》载:泾县主要野生动物兽类有:虎、豹、豺、鹿、獐、麂、狸、狐、獾、猴、野猪、兔、松鼠、獭、犭豪、穿山甲、熊、玉面狸等。鸟类有24种,鳞甲类24种,蛇虫类12种。长期以来,随着生态环境的改变,野生动物有的绝迹,有的繁殖极少,如虎豹之类已属罕见,据20世纪80年代初调查,泾县各类野生动物约有115种。

人口

泾县已探明的矿产资源有35种,分布于35个乡镇的229处。

金属矿产

铁矿52处。远景地质储量1700万吨。

锰矿1处。地质储量0.4万吨。

铜矿4处,远景地质储量2985吨。

多金属矿产地5处,主要是Ca(钙)、Pb(铅)、Zn(锌)、Au(金)、Ag(银)等共生。

铅锌矿2处,远景储藏量1750吨。

钼矿6处,远景地质储量6560吨。

锑矿3处,地质储量3万余吨。

金矿、银矿8处,(其中包括合金、银多金属矿3处)经地质部门勘探的3处,其中1处金矿初步储量金500千克,银2100千克。其0线附近1号矿体储量金250千克左右。

非金属矿产

泾县有建筑材料花岗石产地25处,大理石产地11处,石灰岩五大岩层分布带,有概算地质储量的矿点17处,白云岩产地1处,板岩产地1处,以及6条水系的黄沙。

化工、玻璃、陶瓷等材料黄铁矿8处,钾矿5处,方解石矿1处,重晶石矿1处,硅灰石矿1处,瓷石1处,高岭土3处,耐火粘土11处,石英矿6处。并均有一定的地质远景储量。

泾县煤矿地质储藏量约1280万吨。其中有烟煤937.9万吨,占探明储量73.3%。无烟煤342.5万吨,占探明储量的26.7%。主要分布在蔡村、潘村两乡范围内。

政治

2021年年末全县常住人口27.2万人,比上年末减少0.4万人。[2]

经济

| 职务 | 姓名 |

|---|---|

| 县委书记 | 施怀中 |

| 县委副书记 | 许立勋 |

| 职务 | 姓名 |

|---|---|

| 县长 | 许立勋 |

| 副县长 | 马文波、叶亮、张素兰(女)、胡晨、程禹柏、费罗成 、苏志刚、束剑 |

| 职务 | 姓名 |

|---|---|

| 主任 | 詹善清 |

| 副主任 | 李宏武、王德斌、宋军、卫彤 |

| 职务 | 姓名 |

|---|---|

| 主席 | 涂顺 |

| 副主席 | 汪凌君、程德修、汪莉、王晓东、陈柏林 |

以上内容参考来源:中安在线[6]、泾县人民政府[11]、泾县人大常委会[12]、泾县政协网[13]。

综述

| 职务 | 姓名 |

|---|---|

| 县委书记 | 施怀中 |

| 县委副书记 | 许立勋 |

第一产业

| 职务 | 姓名 |

|---|---|

| 县长 | 许立勋 |

| 副县长 | 马文波、叶亮、张素兰(女)、胡晨、程禹柏、费罗成 、苏志刚、束剑 |

第二产业

| 职务 | 姓名 |

|---|---|

| 主任 | 詹善清 |

| 副主任 | 李宏武、王德斌、宋军、卫彤 |

第三产业

| 职务 | 姓名 |

|---|---|

| 主席 | 涂顺 |

| 副主席 | 汪凌君、程德修、汪莉、王晓东、陈柏林 |

文化

综述

2021年全县生产总值[2]147.9亿元,比上年增长9.3%,两年平均增长6.7%。三次产业协同发展,第一产业增加值21.1亿元,增长6.7%;第二产业增加值61.0亿元,增长11.3%,其中工业增加值40.8亿元、增长11.1%;第三产业增加值65.8亿元,增长8.4%[3]。三次产业结构由上年的15.3:38.8:45.9调整为14.3:41.2:44.5。按常住人口计算,人均地区生产总值53965元,比上年增加7126元。[2]

地方方言

2021年全年粮食播种面积29.7万亩,比上年增加300.1亩;粮食产量119785吨,比上年下降1.1%。其中,夏粮5300吨,下降25.2%;秋粮111835吨,增长8.5%。油料产量7620吨,增产5.9%,棉花产量2.9吨,增长8.2%。

2021年年末全县生猪存栏43140头,比上年增长13.6%;全年生猪出栏95667头,增长44.1%。猪牛羊禽肉产量29279.2吨,增长6.8%。禽蛋产量4685吨,下降8.2%。

2021年全年完成人工造林面积1894亩,森林抚育面积27万亩。

2021年,全县省级龙头企业10家,市级龙头企业32家,全国绿色食品原料标准化生产基地2个,无公害农产品有效认证企业39家。专业合作社366家,家庭农场1244家。全县现有无公害农产品、绿色食品、有机食品认证产品数分别为47个、50个和8个。

2021年年末全县农业机械总动力20.8万千瓦,比上年增长2.4%。[2]

地方文化

工业

2021年末全县规模以上工业企业123户,比上年增加4户。全年规模以上工业增加值比上年增长14.1%。分经济类型看,国有及国有控股企业增加值增长85.6%,股份制企业增长13.0%,外商及港澳台商投资企业增长14.1%。分门类看,采矿业增长43.1%,制造业增长12.2%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长6.7%。分行业看,20个工业大类行业中有17个保持增长。其中,非金属矿采选业同比增长37.1%、非金属矿物制品业同比增长4.4%、通用设备制造业同比增长22.5%、电气机械和器材制造业同比增长23.4%。

2021年全年规模以上工业企业利润63519.6万元,比上年增长0.6%。分经济类型看,国有控股企业利润1597.8万元,增长75.8%;集体控股企业利润121.6万元,增长35.1%,外商及港澳台商投资企业亏损687.4万元,下降42.2%;私营企业62108万元,下降1.8%。分门类看,采矿业利润1213万元,下降32.5%;制造业62066.5万元,增长1.6%;电力、热力、燃气及水生产和供应业240.1万元,下降11.6%。全年规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为88.56元,比上年增加0.17元;营业收入利润率为4.68%,下降1.64个百分点。

建筑业

2021年全年建筑业增加值20.2亿元,比上年增长11.8%。年末在库资质以内建筑业企业28家,比上年增加4家。全年房屋建筑施工面积93.6万平方米,同比增长10.1%;房屋竣工面积69.1万平方米,同比增长34.7%。[2] 泾县经济开发区

泾县经济开发区

地方特产

服务业

2021年全年服务业增加值61.0亿元,增长11.3%。其中,批发和零售业增加值13.5亿元,比上年增长12%;交通运输、仓储和邮政业增加值6.7亿元,增长6.7%;住宿和餐饮业增加值2.4亿元,增长14.6%;金融业增加值7.9亿元,增长5.9%;房地产业增加值8.1亿元,增长6.1%;营利性服务业增加值10.6亿元,增长9.1%;非营利性服务业增加值15.7亿元,增长7.0%。全年规模以上服务业企业营业收入增长1.2%,其中以互联网信息技术、商务服务等新兴行业为代表的其他营利性服务业营业收入增长33.2%。

全年旅游接待人次428.3万人,旅游收入40.9亿元。

固定资产投资

2021年全年固定资产投资比上年增长16.7%。其中,工业投资增长61.0%,基础设施投资增长5.3%,民间投资增长17.4%。分产业看,第一产业投资增长139.2%,第二产业投资增长61.0%,第三产业投资增长11.0%。

2021年全年房地产开发投资18.8亿元,比上年增长10.4%。商品房销售面积18.0万平方米,增长12.2%;商品房销售额14.0亿元,增长26.1%;年末商品房待售面积0.2万平方米,增长65.0%。

市场消费

2021年全年社会消费品零售总额82.2亿元,比上年增长18.7%。按经营地统计,城镇消费品零售额57.6亿元,增长16.6%;乡村消费品零售额24.6亿元,增长24.1%。按消费类型统计,商品零售额70.7亿元,增长16.0%;餐饮收入11.5亿元,增长38.5%。市场销售中,限额以上批零单位通过公共网络实现商品零售额3.8亿元,增长32.5%。

2021年,限额以上单位商品零售额中,粮油、食品类比上年增长13.4%,饮料类增长7.7%,烟酒类增长26.5%,体育、娱乐用品类增长30.7%,家用电器和音像器材类增长9.0%,中西药品类增长4.6%,文化办公用品类增长25.0%。

对外经济

2021年全年进出口总额7358万美元,比上年增长88.9%。其中,出口7334万美元,增长89.1%;进口24万美元,增长51.8%。全年实际利用外商直接投资9590万美元,增长10.5%。

财政和金融

2021年全年全县一般公共预算收入16.2亿元,比上年增长6%,其中税收收入8.5亿元,增长14.2%;一般公共预算支出34.4亿元,下降9.3%。其中,一般公共服务支出2.6亿元;教育支出5.8亿元;科技支出0.9亿元;农林水支出6.4亿元;卫生健康支出2.8亿元;社会保障和就业支出6.6亿元。

2021年年末全县金融机构人民币各项存款余额249.6亿元,比上年末增加24.5亿元,同比增长10.9%;人民币各项贷款余额139.2亿元,比上年末增加19.3亿元,同比增长16.1%。[2]

“泾县兰香”汀溪采茶节

“泾县兰香”汀溪采茶节

交通

社会

历史上,泾县既是“男勤于耕,女勤于织”的农桑之区,又以商宦众多,文风昌盛而闻名。明成化、弘治始,泾县“商贾远出他境,赢走四方”。清与民国中,泾人外出经商者遍及18行省,在长江沿岸商埠形成颇具影响的“泾帮”,因此有“无徽不成商,无泾不成镇”之说。其中颇多由商致富,富而重学,学以致仕者。明清间,邑人竟相输捐,创建书院书屋30余所;兴办义学社学数十处;塾馆遍布城乡闾巷。台泉云龙书院曾有名儒许国讲席,一时从游者众;水西书院名盛江南,成为宁国府治属六县学人兴会之所。明清两代,全县中进士106人,居全省第三。学者名流,代不乏人。唐代许棠才列“咸通十哲”;宋代吴份被誉为“江南两脚书橱”;明代查铎著述显名于时;清代包世臣为举世推崇的书法大家;朱珔时称江左经师之冠,学重皖派;赵青藜、赵绍祖、吴广霈、胡承珙等,皆为一代鸿儒。民国时,学者胡朴安被世人尊为国学大师。当代,则有马克思主义者、无产阶级革命家王稼祥,爱国主义与民主主义战士吴茂荪,以及经济学家李紫翔、吴半农,教育家查谦,学者吴则虞等民族精英。

邮电通信

泾县地方语种为泾县话,属吴语宣州片,谱系关系:汉藏语系→汉语族→吴语支→泾县语种。因地处吴语区跟徽语区以及江淮官话交界处,故而虽然东部地区与西部地区所使用的都称为泾县话,但却有较大差异,县民一般称东部地区所使用的泾县话为“东乡话”,属吴语宣州片铜泾小片,主要分布在榔桥镇(含原榔桥镇、浙溪乡、黄田乡、西阳乡、乌溪乡)、原苏红乡部分地区(今属汀溪乡)、蔡村镇部分地区一带,西部地区所使用的称为“西乡话”,主要分布在茂林镇、云岭镇、桃花潭镇、丁家桥镇、黄村镇一带,其中西乡话中融入了较多的徽语词素和语音,东西语言互相交流略有困难。加上历史上本地区的外来徙入移民较众,县内除泾县话外,操江淮官话者有之,操徽语者有之,甚至西南官话者亦有之(主要分布在汀溪乡)。

泾县地方语种为泾县话,属吴语宣州片,谱系关系:汉藏语系→汉语族→吴语支→泾县语种。因地处吴语区跟徽语区以及江淮官话交界处,故而虽然东部地区与西部地区所使用的都称为泾县话,但却有较大差异,县民一般称东部地区所使用的泾县话为“东乡话”,属吴语宣州片铜泾小片,主要分布在榔桥镇(含原榔桥镇、浙溪乡、黄田乡、西阳乡、乌溪乡)、原苏红乡部分地区(今属汀溪乡)、蔡村镇部分地区一带,西部地区所使用的称为“西乡话”,主要分布在茂林镇、云岭镇、桃花潭镇、丁家桥镇、黄村镇一带,其中西乡话中融入了较多的徽语词素和语音,东西语言互相交流略有困难。加上历史上本地区的外来徙入移民较众,县内除泾县话外,操江淮官话者有之,操徽语者有之,甚至西南官话者亦有之(主要分布在汀溪乡)。

科技事业

戏曲

泾县民间戏曲班社始见于清末,盛于民国时期。班社艺人或终身从艺或农忙务农、农闲走乡串镇演出,风餐露宿,生活贫困,社会地位低下,被称为“戏花子”。班社亦时演时停,自生自灭。1982—1983年,县内先后有泾县和平黄梅戏剧团、泾县大众黄梅戏剧团、泾县孤峰黄梅戏剧团、孤峰庐剧团4个民间职业剧团相继成立。至1986年,除和平黄梅戏剧团尚在继续演出外,其余3个剧团先后解体。

曲艺

泾县城乡集镇向有曲艺演出,主要为“评书”(俗称“说大鼓书”)。内容多为历史通俗演义、武侠奇案(包公案、施公案等)小说之类。外来说书艺人居多,本县县城、赤滩等地只有评书艺人三、四人,建国后改从他业。20世纪70年代间有说书艺人来泾演出,除传统书目外,同时亦演说现代文艺作品如《欧阳海之歌》、《林海雪原》等,并在“书头”(开场小段)中讲述短小革命故事。20世纪80年代,由县、乡文化馆、站提供有偿场所组织演出。

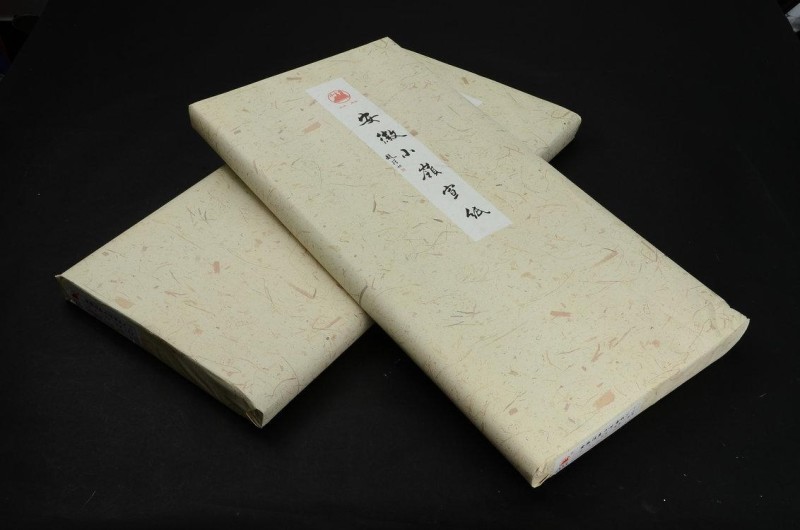

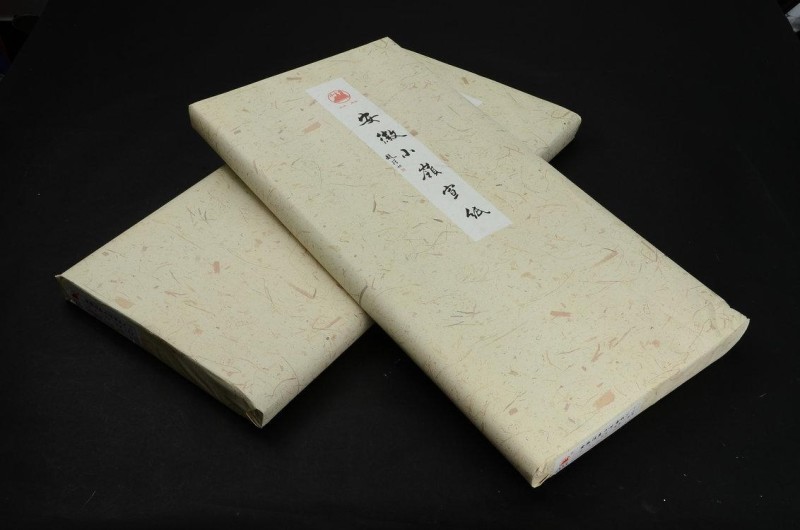

宣纸

宣纸问世于唐朝初期。《新唐书·地理志》有唐玄宗天宝二年(743年)宣州土贡中上贡“纸、笔”的记载。《唐六典·太府寺》有开元前各地杂物贡的记载,其中已有“宣、衢等州之案纸、次纸”的记录。明胡侍《珍珠船》文中亦有“唐永徽中,宣州僧欲写《华严经》,以沉香种树,用以制造宣纸”之说。唐时宣州的属县宣城、泾县、宁国均产纸,以“泾县所制尤工”。纸的集散地多在州治所在地宣城,故名宣纸。

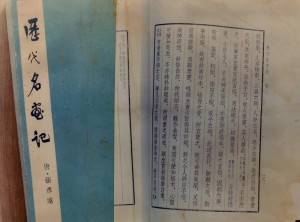

唐·张彦远·历代名话记“宣纸”一词最早见于唐代元和至乾符年间(815年—875年)书画评论家张彦远的《历代名画记》中“论画体工用榻写”一文:“好事家宜置宣纸百幅,用法蜡之,以备摹写”。古代作画习用“用法蜡之”的加工宣,如南唐的“澄心堂纸”即由宣纸(亦有歙纸)加工而成。

唐·张彦远·历代名话记“宣纸”一词最早见于唐代元和至乾符年间(815年—875年)书画评论家张彦远的《历代名画记》中“论画体工用榻写”一文:“好事家宜置宣纸百幅,用法蜡之,以备摹写”。古代作画习用“用法蜡之”的加工宣,如南唐的“澄心堂纸”即由宣纸(亦有歙纸)加工而成。

迨至宋代,宣纸需求量大增,宣州各地产纸供不应求。熙宁七年(1074)六月,朝廷“诏降宣纸式下杭州,岁造五万番”。而泾县宣纸则更为文人所索求。如宋代诗人王令在《再寄满子权》诗中云:“有钱莫买金,多买江东纸,江东纸白如春云”(宋代泾县属江南东路宁国府)。

宋末元初,曹姓人迁泾县小岭,亦以制造宣纸为业。自以小岭曹氏一族逐渐发展成宣纸工业的佼佼者。

明代,泾县宣纸生产进入重要发展阶段,工艺精益求精,品种规格日愈增多。尤以宣德年间制造的宣纸为最优,赞誉宣纸的诗文屡见不鲜。沈德符在《飞凫语略》文中曾直称宣纸为“泾县纸”。文震亨在其所著《长物志》中曾云:“吴中洒金纸、松江潭笺,俱不耐久,泾县连四(即宣纸四尺单)最佳。”

清代,泾县宣纸生产得到长足发展,县东漕溪有汪六吉等造纸大户,生产颇具规模,县西有小岭曹氏宣纸世家,生产日益繁荣,康熙进士储在文宦游泾县作《罗纹纸赋》详尽记述了泾县小岭、漕溪等山区宣纸生产兴旺景象。迨至咸丰、同治年间,清军与太平天国军在泾县一带转辗争战达10年之久,战祸所及,家毁人亡。小岭《曹氏族谱》记载当时盛产宣纸的小岭“屋只存一二,人亡之七八”。纸槽大部分被毁,原料基地荒芜。同治后,宣纸业开始复苏。

清末至民国期间抗日战争爆发前,是泾县宣纸业由恢复而发展而鼎盛时期。抗日战争爆发,大部分国土沦丧,交通阻隔,宣纸销路受阻,生产一落千丈。直至抗战胜利后,宣纸行业继续衰微,至1949年泾县解放前夕几乎全部停业。

民国期间,国内名流学者对宣纸的创制历史和工艺曾有多篇著述问世。国学大师、邑人胡朴安曾著《宣纸说》一文,指出:“泾县古属宣州,产纸甲于全国,世谓之宣纸。近自国内,远至东瀛,无不珍视,以为书画佳品。宣纸每年之输出者价约为百余万元。区区之数,诚不足多,然以一县之制,独重艺林,举世无出其右,或亦足以自豪”。杨大金著《中国实业志》中云:“宣纸产于安徽泾县。泾县晋时属宣州郡,唐时属宣州,皆为贡品,世称宣纸。”第十一章(民国二十七年)《制纸业》中云:“宣纸为皮料是最佳者,产于安徽泾县,泾县之宣纸业在小岭村,制此者多曹氏,世守其秘,不轻授人。故江西省及日本皆有仿制者,然其品质终不及泾县。”

新中国建立后,宣纸业得到复苏并空前发展,由联营而公私合营及至国营。截止到2015年,泾县有宣纸、书画纸企业400余家,于2009年被联合国教科文组织公布进入人类非物质文化遗产代表作名录。

教育事业

|

木梳泾县是中国最大的木梳加工生产基地。有木梳生产企业60余户,拥有十几种木梳品牌,开发出保健木梳、工艺木梳、竹梳等5大系列300多个品种,年产木梳6000万把,年创产值4500万元,从业人员达1900余人。泾县木梳采用上等黄杨木、檀木、桃木、梨木、沉香木、枣木等天然名贵材料,传承了传统的手工制梳工艺。色泽美观自然,梳齿圆滑、光洁,造型别致。 |

|

琴鱼相传晋代时,有一位隐士叫琴高在泾县修仙炼丹,“修炼道成,控鲤上升”。人们为了纪念他,便将山下石台叫“琴高台”;水溪取名“琴溪”;溪中小鱼则称为“琴鱼”。琴鱼干,是一种罕见的小鱼干,为泾县独有的著名特产。这种鱼干一般不作食用,多用来泡水代茶饮,故有“琴鱼茶”之称。琴鱼长不过寸,口生龙须,重唇四腮,鳍乍尾曲,嘴宽体奇,龙首鹭目,味道鲜美。饮用时,将琴鱼干放入杯中,冲入开水,鱼干上下游动,似活鱼跃于杯中;入口清香醇和,喝罢茶汤,再将琴鱼吃在口里细品,鲜、香、咸、甜,别具风味。 |

|

宣纸宋末元初,曹姓人迁徙至泾县西乡小岭一带以制造宣纸为生。此史实见于清乾隆年间重修的《小岭曹氏族谱》序言。自此,泾县小岭曹氏一族,逐渐发展成宣纸工业中的佼佼者。并且曾一度垄断了宣纸的生产经营。元代建立后,南北统一,经济文化有所发展,尤其是以倪元林、王蒙、吴镇、黄子文等山水画派冲破传统宫廷画法的桎梏,提倡山水写意和泼墨豪放的技法,宣纸为此画法提供了广阔发挥和相象的空间,因此宣纸作为画家们发挥的基本工具而被重视起来,大大地刺激了宣纸业的发展,加上宣纸制造工艺的日趋成熟,使宣纸生产有了长足的进步。 |

|

宣笔宣笔以选料严格、精工细作著称,具有装模雅致,毛纯耐用,刚柔得中,尖圆齐健兼全的独特风格。唐、宋时代,宣城兔毫(又称紫毫)笔极受书画名获的仰慕和追求。元代,由于蒙占贵族对工艺美术的严重摧残,宣笔的显赫地位,逐渐为浙江善琏镇产的湖笔所取代。二十世纪初,科举制度废除,引进了自来水笔,宣笔濒于技绝人亡的境地。解放后,成立了泾县宣笔厂,使宣笔重新复苏,品种已扩大到二百多种,年产量达五十万余支。根据选用原料的不同,大致可分紫毫、狼毫、獾毫、羊毫等几大类。 |

|

泾县茶叶泾县产茶历史悠久。据《宁国府志》记载:“宋时泾县有茶树四百万六千六百八十七株”。远在唐代就曾出产过白云茶,涂尖等名贵茶叶。相传乾隆六下江南途经宁国府时,知府献上泾县产的贡尖,乾隆尝后赞不绝口,吩咐随从带上饮用。清朝晚期,泾县尖茶已畅销沿江各大城市,并随出洋华人批量销往东南亚一带,故在当时,尖茶又有“洋尖”之称。明朝末年,居住在泾县黄田涌溪的罗隐和尚,又创制出风格独特的“涌溪火青”,并以其腰圆紧结,味甘香浓的特点闻名,1982年被国家商业部和中国茶学会评为全国十大名茶之一。 |

卫生事业

|

木梳泾县是中国最大的木梳加工生产基地。有木梳生产企业60余户,拥有十几种木梳品牌,开发出保健木梳、工艺木梳、竹梳等5大系列300多个品种,年产木梳6000万把,年创产值4500万元,从业人员达1900余人。泾县木梳采用上等黄杨木、檀木、桃木、梨木、沉香木、枣木等天然名贵材料,传承了传统的手工制梳工艺。色泽美观自然,梳齿圆滑、光洁,造型别致。 |

|

琴鱼相传晋代时,有一位隐士叫琴高在泾县修仙炼丹,“修炼道成,控鲤上升”。人们为了纪念他,便将山下石台叫“琴高台”;水溪取名“琴溪”;溪中小鱼则称为“琴鱼”。琴鱼干,是一种罕见的小鱼干,为泾县独有的著名特产。这种鱼干一般不作食用,多用来泡水代茶饮,故有“琴鱼茶”之称。琴鱼长不过寸,口生龙须,重唇四腮,鳍乍尾曲,嘴宽体奇,龙首鹭目,味道鲜美。饮用时,将琴鱼干放入杯中,冲入开水,鱼干上下游动,似活鱼跃于杯中;入口清香醇和,喝罢茶汤,再将琴鱼吃在口里细品,鲜、香、咸、甜,别具风味。 |

|

宣纸宋末元初,曹姓人迁徙至泾县西乡小岭一带以制造宣纸为生。此史实见于清乾隆年间重修的《小岭曹氏族谱》序言。自此,泾县小岭曹氏一族,逐渐发展成宣纸工业中的佼佼者。并且曾一度垄断了宣纸的生产经营。元代建立后,南北统一,经济文化有所发展,尤其是以倪元林、王蒙、吴镇、黄子文等山水画派冲破传统宫廷画法的桎梏,提倡山水写意和泼墨豪放的技法,宣纸为此画法提供了广阔发挥和相象的空间,因此宣纸作为画家们发挥的基本工具而被重视起来,大大地刺激了宣纸业的发展,加上宣纸制造工艺的日趋成熟,使宣纸生产有了长足的进步。 |

|

宣笔宣笔以选料严格、精工细作著称,具有装模雅致,毛纯耐用,刚柔得中,尖圆齐健兼全的独特风格。唐、宋时代,宣城兔毫(又称紫毫)笔极受书画名获的仰慕和追求。元代,由于蒙占贵族对工艺美术的严重摧残,宣笔的显赫地位,逐渐为浙江善琏镇产的湖笔所取代。二十世纪初,科举制度废除,引进了自来水笔,宣笔濒于技绝人亡的境地。解放后,成立了泾县宣笔厂,使宣笔重新复苏,品种已扩大到二百多种,年产量达五十万余支。根据选用原料的不同,大致可分紫毫、狼毫、獾毫、羊毫等几大类。 |

|

泾县茶叶泾县产茶历史悠久。据《宁国府志》记载:“宋时泾县有茶树四百万六千六百八十七株”。远在唐代就曾出产过白云茶,涂尖等名贵茶叶。相传乾隆六下江南途经宁国府时,知府献上泾县产的贡尖,乾隆尝后赞不绝口,吩咐随从带上饮用。清朝晚期,泾县尖茶已畅销沿江各大城市,并随出洋华人批量销往东南亚一带,故在当时,尖茶又有“洋尖”之称。明朝末年,居住在泾县黄田涌溪的罗隐和尚,又创制出风格独特的“涌溪火青”,并以其腰圆紧结,味甘香浓的特点闻名,1982年被国家商业部和中国茶学会评为全国十大名茶之一。 |

劳动就业

2021年末,全县民用汽车拥有量58477辆。全县公路总里程2137.4公里,按行政等级划分:国道54.5公里,省道278.6公里、县道394.9公里、乡道515.3公里、村道894.1公里。[2]

人民生活

社会保障

2021年,泾县邮政分公司全年累计实现业务收入5716.2万,收入增长率8.8%。其中代理金融3780.8万元;包裹快递完成1317.6万元;函件收入94.6万元;报刊收入138.4万元;集邮收入125万元;电商分销收入259.8万元。[2]

环境保护

2021年共有专利授权482件,其中,发明专利27件,实用新型386,外观设计69件。[2]

安全生产

安徽省泾县中学

安徽省泾县中学

2021年全县共有基础教育学校86所,其中:幼儿园48所、小学19所、初中15所、高中3所,特殊教育学校1所。基础教育拥有在校学生数30770人,其中:学前教育幼儿6739人;义务教育学生20632人(小学在校生13886人,初中在校生6746人);高中在校学生3310人;特殊教育89人。基础教育拥有教职工数2883人,其中:幼儿园教职工823人,其中专任教师444人;小学教职工750人,其中专任教师694人。[2]

旅游

截至2021年年末,全县共有各类卫生机构199个。其中:医院5个,基层医疗机构191个,专业公共卫生机构3个。全县实有床位数1477张。全县卫生人员数2463人,其中卫生技术人员2062人,执业(助理)医师835人。[2]

2019年8月,入选为紧密型县域医共体建设试点县。[14]

旅游概况

2021年全年城镇新增就业7077人,失业人员再就业2675人,困难人员再就业1836人,外出务工人数47579人,年末城镇登记失业率3.2%。[2]

自然景观

2021年全年全县常住居民人均可支配收入26947元,比上年增长9.9%。人均消费支出18137元,比上年增长8.5%。恩格尔系数为34.2%。

2021年,城镇常住居民人均可支配收入37748元,增长10.1%。人均消费支出23235元,增长7.5%。其中,食品烟酒支出增长3.2%,衣着支出增长10.5%,居住支出增长18.3%,生活用品及服务支出增长16.8%,交通和通信支出下降7.1%,教育文化娱乐支出增长23.2%,医疗保健支出增长13.6%。城镇常住居民恩格尔系数为34.5%,比上年下降1.4个百分点。年末城镇常住居民人均住房建筑面积43.1平方米,比上年末增加5.0平方米。

2021年全年农村常住居民人均可支配收入18429元,比上年增长8.4%。人均消费支出14116元,增长9.2%。其中,食品烟酒支出增长7.2%,衣着支出增长23.2%,居住支出增长15.2%,生活用品及服务支出增长23.7%,交通和通信支出下降5.3%,教育文化娱乐支出增长25.9%,医疗保健支出增长5.8%。农村常住居民恩格尔系数为33.7%,比上年下降0.7个百分点。年末农村常住居民人均住房建筑面积51.4平方米,比上年末增加0.7平方米。[2]

人文景观

2021年,泾县城乡居民基本养老保险参保人数达19.6万人,其中16-60周岁完成2021年度缴费11.5万人,领取养老金待遇6.3万人(其中当年新增领取人员1361人)。全县2021年度城乡居民基本养老保险基金收入为33892万元。

2021年末全县养老机构22所,床位2350张,收养各类人员1228人。年末有1472位城镇居民享受最低生活保障,10250位农村居民享受最低生活保障。[2]

红色景点

2021年全年PM2.5平均浓度为27微克/立方米,与上年持平。空气质量优良率为94.5%,比上年提高3.9个百分点。1个国控断面水质达标率100%,优良率100%。县级以上城市饮用水源地水源达标率达100%。[2]

荣誉

2021年,全县共发生生产安全事故8起,死亡8人,与去年同期相比,事故起数和死亡人数上升14.3%。[2]

词条图册

求购

求购