- 皮肤炭疽

皮肤炭疽

病因

炭疽杆菌是革兰阳性的需氧菌。人类通常对炭疽杆菌有很强抵抗力,皮肤损害通常发生在表皮破损部位,细菌孢子侵入后出芽,有荚膜的细菌可以抵抗机体的吞噬作用,并释放毒素,引起局部和系统性损害。

发病机制

炭疽杆菌在体外培养时可见呈长链状如竹节,在机体内呈单个,双球形或短链状,体外培养不能发现内毒素和外毒素的存在,但在人体或动物体内生长繁殖时可产生一种毒性物质,具有抗吞噬作用,毒性物质在皮内时可引起水肿。

临床表现

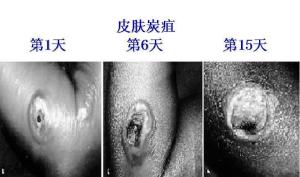

皮肤炭疽潜伏期一般1~3天。由于感染途径不同,分为三种类型,皮肤型,占95%,其他二型为吸入型和胃肠型,少见。皮肤型炭疽的皮损好发于手、面和颈部等暴露部位。特征性表现为迅速坏死的无痛性痈,伴局部化脓性淋巴结炎。皮损初发为无痛性炎性红色丘疹,可有瘙痒或烧灼感,然后形成水疱或脓疱,周围为硬性非凹陷性水肿和浸润,水疱既而化脓,偶有血性,随之破裂坏死,溃疡处结成炭末样黑色干痂,周围绕以水疱和脓疱等卫星灶,病菌可沿淋巴管上行导致淋巴管炎及淋巴结炎,有时皮损的分布类似孢子丝菌病淋巴管型。发生在眼睑颈部等皮肤松弛部位时可仅有弥漫性水肿而无水疱,可迅速形成坏死。伴有轻重不等的全身症状,重症者可有高热、呕吐、全身不适及全身中毒症状。中毒症状严重者可引起败血症和脑膜炎,于数天内死亡。

皮肤炭疽潜伏期一般1~3天。由于感染途径不同,分为三种类型,皮肤型,占95%,其他二型为吸入型和胃肠型,少见。皮肤型炭疽的皮损好发于手、面和颈部等暴露部位。特征性表现为迅速坏死的无痛性痈,伴局部化脓性淋巴结炎。皮损初发为无痛性炎性红色丘疹,可有瘙痒或烧灼感,然后形成水疱或脓疱,周围为硬性非凹陷性水肿和浸润,水疱既而化脓,偶有血性,随之破裂坏死,溃疡处结成炭末样黑色干痂,周围绕以水疱和脓疱等卫星灶,病菌可沿淋巴管上行导致淋巴管炎及淋巴结炎,有时皮损的分布类似孢子丝菌病淋巴管型。发生在眼睑颈部等皮肤松弛部位时可仅有弥漫性水肿而无水疱,可迅速形成坏死。伴有轻重不等的全身症状,重症者可有高热、呕吐、全身不适及全身中毒症状。中毒症状严重者可引起败血症和脑膜炎,于数天内死亡。

检查

局部取材涂片和培养可找到致病菌。

组织病理:水疱内容物检查(涂片及培养)及血培养可发现革兰阳性炭疽杆菌,有中枢神经系统症状者,脑脊液检查也可发现炭疽杆菌。

诊断

根据患者职业、接触史及临床上特征性的无痛性中心黑色的干性坏疽性皮损、周围绕以水疱、显著的水肿、好发于暴露部位可提示本病。局部取材涂片和培养找到致病菌即可确诊。有中枢神经系统症状者,脑脊液检查也可发现炭疽杆菌,即可诊断。

治疗

系统治疗

(1)抗生素 既往首选大剂量青霉素或头孢类抗生素,青霉素静脉滴注或阿莫西林,每8小时1次。其次为氨基糖苷类如庆大霉素、链霉素、阿米卡星。也可选用大环内酯类如红霉素、以及四环素类如多西环素,氯霉素。有报道炭疽杆菌对上述多种抗菌药物耐药,但对喹诺酮类敏感,可口服环丙沙星治疗,每12小时1次,严重的皮肤炭疽可采用与吸入性炭疽相同的药物和剂量,静脉滴注环丙沙星,每12小时1次,为防止同时并发脑膜炎的情况,可考虑初期加用能渗透进入脑脊液的青霉素,静脉注射,每4小时1次。

(2)抗炭疽血清毒血症严重者,在应用抗生素的同时可注射抗炭疽血清,于皮试后首日100~125ml,第二、三天各30~50ml。

局部处理

局部可用敏感的抗生素,如红霉素、喹诺酮类溶液湿敷,严禁挤压。炭疽芽胞对碘、过氧乙酸、环氧乙烷、高锰酸钾及甲醛等消毒剂比较敏感。感染者皮肤破损处,可用3%~5%碘酊,1∶2500碘液10分钟可杀死芽胞。用5%高锰酸钾液局部湿敷15分钟也可杀死芽胞。湿敷后如再涂四环素软膏,效果更为可靠。

预防

加强畜类检疫工作,病畜应作严密消毒处理,对畜产品加工前应经过严密消毒,加强对畜牧业及肉类,皮毛工人的卫生宣传教育及防护设备,对此类工作者可注射炭疽疫苗,初次注射0.5ml,6周或6个月后再注射1次,以后每年注射1次。[1]

-

热性嗜中性白细胞皮肤病

2025-09-29 07:06:25 查看详情 -

线状IgA大疱性皮肤病

2025-09-29 07:06:25 查看详情 -

Visia皮肤检测仪

2025-09-29 07:06:25 查看详情

求购

求购