- 肥大细胞增生症

肥大细胞增生症

症状体征

肥大细胞增生症全身性肥大细胞增多症病人有关节痛,骨痛和过敏样症状。其他还有刺激H 2 组胺受体所致的症状(胃酸和粘液分泌增加)。病人因此常有消化道溃疡和慢性腹泻问题。组织活检可见组胺含量极高,与肥大细胞聚集程度相一致。全身性肥大细胞增多症时,尿内组胺及其代谢产物含量也高,血浆内组胺可升高。有报道血浆内类胰蛋白酶、肝素、前列腺素D2 (PGD2 )浓度升高。

肥大细胞增生症全身性肥大细胞增多症病人有关节痛,骨痛和过敏样症状。其他还有刺激H 2 组胺受体所致的症状(胃酸和粘液分泌增加)。病人因此常有消化道溃疡和慢性腹泻问题。组织活检可见组胺含量极高,与肥大细胞聚集程度相一致。全身性肥大细胞增多症时,尿内组胺及其代谢产物含量也高,血浆内组胺可升高。有报道血浆内类胰蛋白酶、肝素、前列腺素D2 (PGD2 )浓度升高。

本病约1/2患者在生后6个月前发病,1/4发生于青春期前。皮肤损害包括斑疹、丘疹、结节、斑块、水疱或大疱。偶见毛细血管扩张,瘀点或瘀斑。初起时类似荨麻疹,但不消退,皮损持久存在,并逐渐呈鹿皮色或石板色。用力划或摩擦皮肤时常发生风团和风团周围红斑(Darier征)。

损害常稍高起,结节可为坚实性,散发或互相融合,表面呈淡褐色蜡样外观。临床上1/3到1/2的患者的正常皮肤划痕时皮肤绘纹症阳性。服用组胺释放剂如酒精、吗啡或可待因或大面积摩擦后,由于组胺大量释放可发生严重症状,如瘙痒、全身弥漫性潮红,甚至虚脱、头疼、心动过缓、低血压,伴发疲困、食欲减退、腹泻和关节疼。

本病在临床上可分以下几型:

1、孤立性肥大细胞瘤 出生时或生后第1周出现孤立性结节。旱丘疹或高起圆形或卵圆形斑块,直径可达20mm。表面光滑或稍呈疣状(橘皮状)。损害上可见水肿、风团、水疱甚至大疱。有时亦有发生数个肥大细胞瘤者。大多数孤立性肥大细胞瘤在10岁前自然消退。

2、儿童型泛发性肥大细胞增生症 通常见于生后第1周,表现为玫瑰色瘙痒性风团状轻度色素斑疹、丘疹或结节。损害为卵圆形或圆形直径5~15mm小等,可互相融合,颜色淡黄到褐红。疾病早期常见水疱或大疱形成。通常青春期前,皮损在数年内自然消退,但亦有持续到成人期者。本病有可能发生系统性损害,但发生恶性系统性疾病者极罕见。

3、成人型泛发性肥大细胞增生症 具有典型风团的淡褐色丘疹和结节最常见,播散发生于全身,特别是上臂、小腿和躯干部。

4、假性黄色瘤性肥大细胞增生症 出生时出现大量直径1~2cm的淡黄色结节。脾大,摩擦时出现红斑而非风团。组织病理见致密肥大细胞浸润。

5、弥漫性皮肤肥大细胞增生症 整个皮肤弥漫性受累增厚,由于肥大细胞浸润,皮肤呈特殊橘色。皮肤浸润呈生面团样韧度,可见苔藓化。

6、红皮病性肥大细胞增生症 为泛发性红皮病,皮肤呈粒面向外的皮革样外观。整个皮肤表面均可产生风团。

7、持久性发疹性斑状毛细血管扩张(telangietasia macularis eruptiva perstans) 为持久性色素性无症状的斑状发疹,旱淡红色调,毛细血管扩张少见或不明显。此型为良性病,大多数病例只是美容问题,可发生骨损害和消化性溃疡。可无Darier症。

8、系统性肥大细胞增生症 肥大细胞增生不仅发生于皮肤,也可累及淋巴结、胃肠系统、骨骼、心脏、血液、肝和脾。本病经过呈进行性或保持静止。皮损大多为结节型,骨损害通常无症状,X线检查显示放射线透亮区和放射线致密区,骨损害通常呈静止性,罕见发生非进行性肥大细胞白血病。胃肠道可显示特有的黏膜政变,常见腹痛,恶心和呕吐。系统性肥大细胞增生症最常发生于成人,但约有10%患幼年播散性的患者有系统性受累。也可由于继发性高嗜酸性粒细胞综合征而引起器官功能障碍。肥大细胞释放大量组胺引起系统反应,包括潮红。可能由于血浆中肝素增高而出现呕吐,鼻出血,血便和瘀斑。亦可发生贫血,白细胞减少和血小板减少,凝血酶原时间增长,60%患者24h尿组胺增高。当大量肥大细胞浸润多种器官破坏正常功能时可发生恶性肥大细胞病。罕见情况下,皮肤内脏型可致死亡。广泛性系统浸润也可引起死亡。

9、家族性风团性色素沉着 罕见。呈常染色体显性遗传。[1]

并发病症本病常见的并发症是消化道溃疡和慢性腹泻。

诊断

1.肥大细胞瘤

⑴上肢多见,但任何部位均可发疹,童儿型青春期可自愈。

⑵ 皮疹特点:为淡红色或淡棕色斑块,呈卵圆形,表面光滑或桔皮样。皮疹受摩擦后,又可形成风团样改变,甚至发生水疱。

2. 色素性荨麻疹

⑴ 多于出生后3~9个月发病,至青春期而愈。少数成人发病,则难以消退。四肢和躯干多见。

⑵ 皮疹呈圆形或卵圆形的色素性斑丘疹,摩擦后能引起风团。

3. 恶性肥大细胞增生病

⑴ 多见于成人,有明显的瘙痒。预后往往不好。

⑵ 皮疹为象牙色的浸润肥厚或呈苔藓样变,褶皱处如腋窝及腹股沟处呈弹性假黄瘤改变。皮肤划痕征常为阳性。

⑶ 周围血中可发现不成熟的肥大细胞。

检查鉴别

一、检查

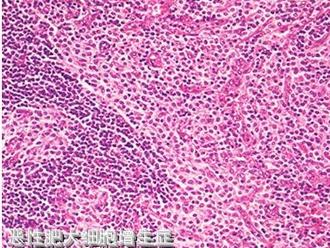

组织活检可见组胺含量极高,与肥大细胞聚集程度相一致。全身性肥大细胞增多症时,尿内组胺及其代谢产物含量也高,血浆内组胺可升高。有报道血浆内类胰蛋白酶,肝素,前列腺素D2 (PGD2 )浓度升高。所有皮肤损害的组织病理学表现为肥大细胞浸润,只是位置和数量不同。肥大细胞的特征为在细胞质内有异染性颗粒。常规染色时看不到此种颗粒,但用Giemsa或甲苯胺蓝染色,则颗粒清晰可见。

肥大细胞增多症骨髓象:1。肥大细胞;2。中性粒细胞。其它为幼红细胞及淋巴细胞。

二、鉴别

在结节型或红皮症型,则类似在Letterer-Siwe病或嗜酸性肉芽肿中所见到的朗格汉斯细胞,同时这三个病容易混淆。但本病无侵犯表皮的倾向,此点与Lettere-Siwe病不同,然而主要还是靠特殊染色及结合临床表现与这些疾病区别,才较可靠此外,在临床上还有很多疾病可能与色素性荨麻疹混淆。色素沉着斑可以误诊为色素痣或雀斑,而黄色瘤及幼年性黄色肉芽肿可以与本病之丘疹与结节型相混。此外尚需与丘疹性荨麻疹鉴别。有时将本病误为药疹。在大疱型者应排除虫咬症之大疱及大疱性荨麻疹。多形红斑也要加以区别。广泛的大疱性损害还要考虑有无白血病的可能,此时活检更为重要。

急性发作时,特别是有反复发作史者,由于释放组胺后可出现肥大细胞综合征,与类癌综合征有相似之处。

疾病治疗

皮肤肥大细胞增多症通常见于儿童或成人。单个的肥大细胞瘤可自然消退。色素性荨麻疹在青春期到来前可完全消退或基本好转。这些状态很少发展为全身性肥大细胞增多症。对瘙痒通常只要用H1 抗组胺药治疗即可(见上文荨麻疹和血管性水肿)。

全身性肥大细胞增多症的症状需用H1 抗组胺药或H2 抗组胺药。由于认为前列腺素尤其是PGD2 参与与肥大细胞有关的症状,故可小心一试阿司匹林疗法;阿司匹林及其同类药物在抑制前列腺素合成的同时,可使白三烯生成增加。如果胃肠道症状未能很好控制,应口服色甘酸钠200mg,每日4次(2~12岁儿童100mg),每日4次(每日不超过40mg/kg)。尚无使组织肥大细胞减少的有效治疗方法。

1、治疗

1.可应用抗组胺剂和抗5-羟色胺剂如赛庚啶可减轻荨麻疹瘙痒和发红。

2.口服甲氧补骨脂素和UVA照射,可使大多数病例皮损消退,但停药后常复发,但亦有报告1/4的病例疗效持续达5年之久。

3.损害内注射曲安奈德(确炎舒松)或局部皮质类固醇激素封包,亦可使皮损消退,但停药后即复发。

4.硝苯地平(硝苯吡啶,心痛定)10mg,3次/d,可使所有症状在24h内缓解。

5.口服色甘酸可控制系统性肥大细胞增多症引起的腹泻;色甘酸对胃肠症状更有效,对皮肤损害其抗组织作用亦较好。

2、预后

本病的预后与病程很大程度上取决于本病发病年龄及其类型,在儿童发生单个损害的肥大细胞增生病者通常在数年内消退,一般10岁左右即自愈。也有持续到成年而不退的,而少数患者还可发生广泛皮疹。幼儿发生的广泛性色素性荨麻疹预后最好,一半以上病例在少年时期皮疹自行消退,后来发病的预后稍差一些,成人则很少自退,但呈良性,仅极少数病例恶变。出现水疱并不影响预后。少数病人不论是婴儿或儿童发病者均可发展为系统性病变,但仅极少数病例发生死亡。

预防护理

一、预防

患部应避免摩擦和机械性刺激。

二、护理

1、良性肥大细胞增多症:可有以下几型: (1)泛发性肥大细胞增多症(色素性荨麻疹):本病经过缓慢,可多次发作。旧的损害消退后,经过一定间歇期后,又可继发新的损害。 (2)持久性发疹性斑状毛细血管扩张(简称TMEP): (3)孤立性肥大细胞增多症(肥大细胞瘤,又称肥大细胞痣):至青春期可自愈。一般不伴发重要系统性损害。病程中不出现恶变。 (4)弥漫性皮肤肥大细胞增多症:病程缓慢,虽可自行消退,但预后不良。 (5)红皮病性肥大细胞增多症: (6)系统性肥大细胞增多症:约有l0%左右的幼年泛发性亦可出现系统性损害。 良性肥大细胞增多症除系统性及伴有内脏损害外,多数预后良好,一般健康不受影响。发生于幼儿者,至青春期常自愈。 2、恶性肥大细胞网织细胞增多症:预后严重,亦可在婴儿期即死亡。

饮食保健

肥大细胞增多症吃什么对身体好?

1、多吃新鲜蔬果或是服用维他命C与B群,或是B群中的 B 6。

2、多吃碱性食物如:葡萄、绿茶、海带、蕃茄、芝麻、黄瓜、胡萝卜、香蕉、绿豆、意仁等。

肥大细胞增多症最好别吃什么食物?

1、尽量避免食用坚硬或油炸的食品。

2、忌食辛辣刺激性食物。

-

不孕症中西医结合治疗

2025-09-24 03:35:50 查看详情 -

杜兴氏肌肉营养不良症

2025-09-24 03:35:50 查看详情 -

热性嗜中性白细胞皮肤病

2025-09-24 03:35:50 查看详情

求购

求购