- 太和县

太和县

建制沿革

太和,古为豫州之域。

春秋时期属宋国,名鹿上,又名邢丘、廪丘,宋国曾与齐国、楚国在此会盟,称为鹿上之盟。

战国时期属魏国,苏秦说魏襄王“南有新郪”,即指太和。后归楚国。

秦统一后,置新阳县,属颍川郡。

西汉置细阳、乐昌、新妻宋,并属汝南郡。高祖二年(前205年),益封汝阴侯夏侯婴细阳千户。高后二年(前182年),封赵王张敖子寿为乐昌侯。宣帝地节四年(前66年),封外戚王武为乐昌侯。 祥和之城(4)

祥和之城(4)

东汉光武建武十一年(35年),封陈彭子陈遵为细阳侯。建武十七年(41年),以军功封郭亮为新妻侯。章帝建初四年(79年),徒封殷后宋公于新妻。

三国时属魏,废宋公国为宋县,景初二年(238年),隶属谯郡。

西晋废细阳。晋武帝泰始二年(266年),将宋县改属汝阴郡。宋、齐属西汝阴郡。

北魏太和间(477年―499年),废宋县。梁置陈留县。

隋改陈留为颍阳县。

唐贞观元年(627年)废颍阳,并入汝阴(今阜阳),境内置百尺镇(今原墙)。

宋开宝六年(973年)于汝阴县百尺镇置万寿县,属颍州。宣和元年(1119年),更名泰和县,移县治于沙河北岸(今旧县镇)。绍兴末陷于金。金亡,复归宋。

元至元二年(1265年),省泰和入颍州。大德八年(1304年),复置县,改“泰”为“太”,县治迁于今地,属颍州,后属汝宁府。

明属南京凤阳府颍州。

清雍正二年(1724年),改属亳州。雍正十三年(1735年),颍州升府,复改属颍州府。

中华民国元年(1912年)废颍州府,直属安徽省。民国三年(1914年),属淮泗道,后改安徽省第七行政督察区。民国三十五年(1946年),解放战争开始,县境北部属鹿毫太县,东北部属阜北县。

1948年全境解放。成立太和县。1949年属皖北行署阜阳专区。[7]1951年属安徽省阜阳专区。1959年1月与界首合为首太县。同年4月恢复太和县。

2018年,太和县充分挖掘农商大军、教育强县、民间资本雄厚的多重优势,通过培育新型主体、优化区域布局、推动政策扶持、强化服务保障、搭建创业平台等多种措施,鼓励外出人员利用自己的经验、技术和资金返乡创业。近5年来,全县新增各类经济实体3.5万户,发放创业担保贷款近2亿元,新增实名就业8.5万人。因此被国家发改委等十部委认定为“返乡农民工创业试点县”。[8]

行政区划

区划沿革

民国初年实行区保制,太和县分区(顺号取积名)、97保。

民国二十七年(1938年),实行区、乡、保、甲制,全县设3个区、34乡(镇)、478堡。

民国三十四年(1945年),调整区划,并34乡(镇)为30乡(镇),计有:细阳镇、赵寺乡、望高乡、关集乡、三塔乡、竹园湖乡、龙李乡、光芦乡、龙台乡、胡集乡、黑虎乡、齐桥乡、大黄乡、高庙乡、旧县乡、陈李乡、砖桥乡、亮集乡、税铺镇、界首镇。

1949年10月新中国成立,改用区、乡、行政村制,设10区、139乡。10区是:城关、茨谷、李兴、税黄、板黄、赵庙、洪山、光武、大新、原墙。

1950年3月增设双浮乡,5月增设关集区,由阜阳划入宫集区及长春区的赵李、王营、草李、长春4乡。

1952年7月撤税黄区,增设税镇、大黄、长春、三塔、清浅、倪邱、旧县等区,至此太和县设19区。

1953年8月,将光武、芦村、大黄、亮集等区、乡划入界首县。

1956年,太和县并为9区、1镇(城关镇)、64乡。1957年3月撤区并乡,将太和县64乡并为45乡。1958年元月,被撤区全部恢复。

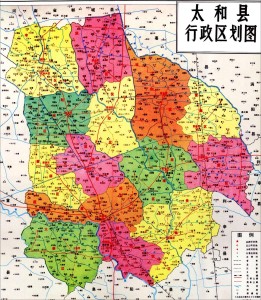

1958年9月,改太和县9区1镇45乡为11个人民公社。1960年12月增设洪山公社。太和县设李兴、原墙、大新、倪邱、双浮、关集、宫集、坟台、赵庙、旧县、城关、洪山12个公社。 太和县行政区划图

太和县行政区划图

1961年8月,缩小农村人民公社规模,将太和县12个公社改为12区,成立71个公社。

1969年3月撤区并社,太和县成立20个公社。至此太和县设33个公社。

1979年8月,撤人民公社恢复区制,太和县设13区(镇)。同年12月增设宫集区、蔡庙区。

1983年5月,改人民公社为乡人民政府,生产大队改为村民委员会。

1985年,太和县为15区(镇)、75乡、5个乡级镇。

1986年5月,增设区辖皮条孙镇。至此,太和县共有15个区(镇),75个乡,5个乡级镇,3个街道。1992年,太和县撤销15个区(镇)及所辖乡(镇),重新设置县辖20个镇和11个乡。1994年,县经济开发区改为安徽太和经济技术开发区。

1998年1月,桑营撤乡设镇。9月,五星撤乡设镇。1999年12月,高庙撤乡设镇。2001年10月,双庙、阮桥分别撤乡设镇。2003年3月,大庙撤乡设镇。2006年9月,开展村级区划调整工作。太和县村级组织由804个(行政村787个,社区17个)调整为311个,其中行政村292个,社区19个。2007年增设社区1个,2008年增加行政村2个。至此,太和县共有村级组织314个。

区划概况

截至2021年,太和县下辖30个镇、1个乡、1个委员会。[9]

区划详情

30个镇:城关镇、旧县镇、税镇镇、皮条孙镇、原墙镇、倪邱镇、李兴镇、大新镇、肖口镇、关集镇、三塔镇、双浮镇、蔡庙镇、三堂镇、苗老集镇、赵庙镇、宫集镇、坟台镇、洪山镇、清浅镇、五星镇、高庙镇、桑营镇、大庙集镇、阮桥镇、双庙镇、胡总镇、郭庙镇、二郎镇、马集镇。

1个乡:赵集乡。

1个委员会:开发区管理委员会。[9]

自然环境

位置境域

太和县(3)太和县位于安徽省西北部,东临涡阳、利辛,南抵阜阳,西接界首,西南与临泉相接,北与亳州市谯城区为邻,西北与河南省郸城接壤。县境介于东经115°25′―115°55′,北纬33°04′―33°35′之间,[10]总面积1822平方千米。东南经凤台、淮南去合肥224千米,西北经淮阳、西华去郑州307千米。东去津浦路至蚌埠209千米,西去平汉路之漯河210千米。太和县境南北长52千米、东西宽60千米。

太和县(3)太和县位于安徽省西北部,东临涡阳、利辛,南抵阜阳,西接界首,西南与临泉相接,北与亳州市谯城区为邻,西北与河南省郸城接壤。县境介于东经115°25′―115°55′,北纬33°04′―33°35′之间,[10]总面积1822平方千米。东南经凤台、淮南去合肥224千米,西北经淮阳、西华去郑州307千米。东去津浦路至蚌埠209千米,西去平汉路之漯河210千米。太和县境南北长52千米、东西宽60千米。

地质构造

太和县境内地层0—40米深度内为全新统,40米以下为更新统。更新统上部,顶部岩性为青黄杂色亚粘土,颜色杂乱,较硬,干后坚实,切面光滑,有铁锰质结核及钙质结核,有裂隙,但发育不全。全新统分上、中、下3段。全新统下段顶板埋深18—24米,厚20米左右。顶部为灰黑色、紫灰色亚粘土,致密,干后坚硬,颗粒细腻,稍有滑感,裂隙不发育,含有较多地腐植质,可能为风化壳,此层是全新统下段的标志层。单层厚度4—8米,部分地区10米以上,向东南较薄,只2米左右。中部变为灰黄色亚砂土或粉砂,厚4米左右,至南部增厚,为6—8米。一般层次多,沉积不稳定,多是薄层相间的粉、亚砂与亚粘土互层。分选较差,在亚砂土内多含有钙质结核,是全新统与更新统的分界标志层。

地形地貌

太和县境处于淮北淤积平原之西北部,黄泛平原是地貌类型的主体,始于汉武帝元光三年(前132年)以来的黄河多次西泛滥淤积而成。境内地势平坦,西北高(海拔36.05米),东南低(海拔30.5米),高差5.55米,自然坡降一万分之一到七千分之一。按地貌成因分类,可分为剥蚀堆积河间平原和最新泛滥带。削蚀堆积河间平原广泛分布在河间地区,由青黄杂色亚粘土构成,顶部有50厘米左右的黑色风化壳,地表平坦,地势由西北向东南缓倾。青黄杂色亚粘土明显地遭受剥蚀,沿裂隙呈棱块状脱落,剥蚀脱落的亚粘土碎块,重新在附近或移至别处堆积起来。

气候特征

太和县地处亚洲大陆东部,气候按中国自然区划分为东部季风暖温带半温润地区,又接近北亚热带气候,实质是两种气候的缓冲区。其特点是季风气候明显,四季分明,光照充足,气候温和,雨量适中,无霜期长。但因处在两种气候的缓冲区,天气往往变化无常,低温、连阴雨、旱、涝、冰雹、霜冻和大风等自然灾害时有出现,给农业生产造成不利影响。气温:年平均14.9℃。1月份最冷,平均0.7℃,7月份最热,平均27.9℃,年温差27.2℃。1959年至1985年极端最高气温40.8℃。极端最低气温为-21.3℃,最高和最低温差62.1℃。太和县1959年至1985年的气象记录最低气温低于-20℃的年份有5年,最高气温超过40℃的年份也有5年。

自然资源

动物资源

太和县(3)禽类:鸡、鹅、鸭、鸽、鹌鹑、鸳鸯、鹊、鸦、鹰、雁、莺、燕、鸠、雀、布谷、子规、八哥、画眉、百灵、野鸭、猫头鹰、啄木鸟、鸡鸣喳。

太和县(3)禽类:鸡、鹅、鸭、鸽、鹌鹑、鸳鸯、鹊、鸦、鹰、雁、莺、燕、鸠、雀、布谷、子规、八哥、画眉、百灵、野鸭、猫头鹰、啄木鸟、鸡鸣喳。

兽类:牛、马、骡、驴、羊、猪、狗、兔、猫、貂、野兔、黄鼠狼、鼠。

鱼类:鲤、鲫、鲢、鳝、鲇、鳅、鳜、暇、蟹、蚌、鳖、龟、蛙、螺。

虫类:蜂、蚕、蝎、蛇、蝉、青蛙、蟾蜍、蚯蚓、土鳖虫、蝴蝶、晴蜓、蜘蛛。

植物资源

谷类:小麦、大麦、荞麦、黄豆、绿豆、蚕豆、小豆、豇豆、扁豆、玉米、高梁、稻、谷子、芝麻、油菜、红芋。

蔬菜:韭菜、葱、洋葱、葱蒜、蒜、芥菜、蔓菁、芫荽、萝卜、胡萝卜、白菜、乌白菜、菠菜、苋菜、山药、金针菜、秦椒、芹菜、花子菜。莴苣、莓豆、豆角、黄瓜、菜瓜、酥瓜、南瓜、冬瓜、丝瓜、搅瓜、葫芦、瓠子、茄子、蕃茄、荆芥、茴香、椿芽(著名特产)。

瓜果类:樱桃(著名特产)、桃、杏、银杏、李、梨、柿、枣、石榴、葡萄、苹果、核桃、藕、菱、芡、甘蔗、花生、西瓜、甜瓜、葵等。

竹木类:竹、松、柏、槐、刺槐、楸、榆、桑、椿、杨、梧桐、泡桐、柳、楝、楮、黄杨、棠棣。

棉麻类:棉、苎麻、红麻、黄麻。

药类:薄荷、地黄、紫苏、香附、车前子、益母、半夏、杏仁、皂角、茴香、花椒、地骨皮、青香子、蓖麻子、金银花、茵陈、薏苡、栝楼、荆芥、菖蒲、蛇床子、地肤子、桃仁、桑白皮、香母榴、木瓜、扁竹、板兰根、白芍、艾、桔梗。

花卉类:牡丹、芍药、海棠、桂、梅、大丽菊、木香、丁香、玫瑰、玉兰、菊、芙蓉、鸡冠、凤仙、碧桃、夹竹桃、迎春、美人蕉、芭蕉、仙人掌、木兰、兰。

野菜类:荠菜、银银菜、富富菜、狗尾菜、豆瓣棵、驴尾蒿、羊蹄棵、野蒜、水菠菜、马齿苋、拉拉秧(幼苗可食)、灯笼棵。

矿产资源

太和县境内有石油、硝、砂、陶土等矿产资源。

人口

人口

2021年,年末户籍人口 178.3 万人,常住人口137.2 万人。[2]

民族

太和县人口以汉族为主,少数民族有满族、彝族、壮族、布依族、朝鲜族、回族、金族等。

政治

| 职务 | 姓名 |

|---|---|

| 县委书记 | 邵兵 |

| 县委副书记 | 陈建华、谢金明 |

| 职务 | 姓名 |

|---|---|

| 县长 | 陈建华 |

| 副县长 | 朱启峰、许灿、宋丽芳、宁宏伟、皇甫少鹏、武峰 |

| 职务 | 姓名 |

|---|---|

| 主任 | 杨代军 |

| 副主任 | 刘翔飞、张好军、唐永利、蒋琼 |

| 职务 | 姓名 |

|---|---|

| 主席 | 鲍黎 |

| 副主席 | 张亚军、李永军、肖志强、张可畏、杨允会 |

以上内容参考来源:太和县人民政府[11][12][13]、安徽网[6]。

经济

| 职务 | 姓名 |

|---|---|

| 县委书记 | 邵兵 |

| 县委副书记 | 陈建华、谢金明 |

综述

| 职务 | 姓名 |

|---|---|

| 县长 | 陈建华 |

| 副县长 | 朱启峰、许灿、宋丽芳、宁宏伟、皇甫少鹏、武峰 |

第一产业

| 职务 | 姓名 |

|---|---|

| 主任 | 杨代军 |

| 副主任 | 刘翔飞、张好军、唐永利、蒋琼 |

第二产业

| 职务 | 姓名 |

|---|---|

| 主席 | 鲍黎 |

| 副主席 | 张亚军、李永军、肖志强、张可畏、杨允会 |

第三产业

文化

2021年,全年完成地区生产总值508.7 亿元,增长7.3%。其中,第一产业增加值 63.4 亿元,增长8.2%;第二产业增加值211.3 亿元,增长 5.1%;第三产业增加值233.9 亿元,增长9%。三次产业结构占比调整为 12.5:41.5:46。人均GDP37073.6元/人(按常住人口计算),比上年人均增加3686 元。

2021年,全年新登记市场主体 1.4 万户。[2]

方言

2021年,全年粮食种植面积 195.8 千公顷,增长0.4%。其中,小麦种植面积 96.2 千公顷,玉米种植面积33.4 千公顷,豆类种植面积 64.7 千公顷,薯类种植面积 1.5 千公顷。经济作物播种面积24.6 千公顷,增长 6.7%。油料种植面积3.1 千公顷,增长9.1%;棉花种植面积 76 公顷,下降 58.5%;糖料种植面积95 公顷,下降 1%;蔬菜及食用菌种植面积 12.9 千公顷,增长6.5%。

2021年,全年粮食产量 99.2 万吨,增产1.5%。其中,小麦产量69.7万吨,增产 1.7%;玉米产量 18.6 万吨,增产0.5%;豆类产量10.4 万吨,增产 1.9%;薯类产量 0.5 万吨,减产5.1%。经济作物产量中,油料产量 7846 吨,增产9.2%;棉花产量52.7吨,减产 58%;糖料产量 6398 吨,减产 1.2%;蔬菜及食用菌产量44.4万吨,增产 6.7%。

2021年,全年完成肉类总产量 11.1 万吨,增长13.6%。其中,猪肉产量 7.8 万吨,增长 18.5%;牛肉产量0.3 万吨,增长2.5%;羊肉产量 0.9 万吨,增长 12.8%;禽肉产量2.1 万吨,增长0.2%。禽蛋产量 2.5 万吨,下降 11.9%。

2021年,全年水产品产量 1.2 万吨,增长1.2%。其中,养殖产量1.0万吨。[2]

文艺

2021年,全年全规模以上工业增加值增长6%。分经济类型看,国有控股企业增加值增长 24.2%;股份制企业增长5.5%,外商及港澳台商投资企业增长 14.3%;其他类型企业下降44.6%。

2021年,全年规模以上工业企业产值同比增长9.3%。28 个行业中,23 个行业保持增长态势。其中,农副食品加工业业产值同比增长 3.3%,纺织业增长 45%,化学原料和化学制品制造业增长10.1%,医药制造业增长 15.7%,有色金属冶炼和压延加工业增长 331.1%,电力、热力生产和供应业增长14.6%。

2021年,四大主导产业创造产值占全县规上工业总产值比重的73.6%。其中,现代医药、绿色新能源、发艺文化和工业滤布产值占规上工业产值比重分别为 33.4%、23.3%、10%和6.9%。

2021年,年末全社会用电量量 23.2 亿千瓦,增长12.1%。其中,工业用电量 8.4 亿千瓦,增长 20.7%。

2021年,全年完成建筑业产值 21.4 亿元,增长5.4%。[2]

戏剧

服务业

2021年,全年完成服务业增加值 233.9 亿元,增长9%。其中,批发和零售业增加值 48 亿元,增长 14.9%;交通运输、仓储和邮政业增加值 35.2 亿元,增长 6.9%;住宿和餐饮业增加值8.7亿元,增长 21.1%;金融业增加值 28 亿元,增长5.7%;房地产业增加值 27.7 亿元,增长 1.2%;营利性服务业增加值41.6 亿元,增长 10%;非营利性服务业增加值 35.6 亿元,增长8.7%。

内外贸易

2021年,全年社会消费品零售总额 407.2 亿元,增长21.1%。限额以上消费品零售额 16.6 亿元,增长26.1%,按经营地统计,城镇限额以上消费品零售额 16.4 亿元,增长25.7%;乡村限额以上消费品零售额 0.2 亿元,增长 83.9%。按消费类型统计,商品零售额 14.8 亿元,增长 25%;餐饮收入额1.8 亿元,增长35.7%。

2021年,全年货物进出口总额 4.2 亿美元,增长41.3%。

固定资产投资

2021年,全年全社会固定资产投资同比增长10.3%。民间资产投资增长 34.1%。基础设施投资下降 42%。

2021年,全年房地产开发投资 125.7 亿元,增长83.7%。年末商品房销售面积 105.9 万平方米,下降 11.5%;商品房销售额61亿元,下降 11.3%。

财政金融

2021年,全年一般公共预算收入 21.7 亿元,增长1.1%,其中税收收入 13.8 亿元,下降 1.6%。一般公共预算支出73.6 亿元,下降1.8%。其中,教育、社会保障和就业及节能环保同比分别增长1.3%、17.9%和 32.8%。

2021年,年末金融机构人民币 735 亿元,比年初增加77.3 亿元,增长 11.7%。其中,住户存款 601 亿元,增长15.2%。金融机构人民币贷款余额 449 亿元,比年初增加52.6 亿元,增长13.4%。[2]

曲艺

杂技

太和县地处华北平原的南部,方言属于汉语北方方言华北次方言,亦称“下江官话”。另据安徽省1958年方言普查材料,将太和方言划为“宿阜方言区”。它接近普通话,在语法、词汇上与普通话基本一致。在语音上与普通话有一定差别,主要表现在语音的调类、调值上,不具备地区性差别,构不成方言区。

交通

太和县境内群众文艺有音乐、舞蹈、雕塑、烙画、印花、刺绣、工艺柳编、剪纸等。

唢呐是居民喜爱的吹奏乐,流传广远。工此艺者多为理发工人,演出时五、六人为一班。乐器有唢呐、笙、笛、铜鼓、梆子、锣。传统节目有诸宫调、官笛、百鸟朝凤等。由于唢呐本身曲调较少,又有较好的表现能力,所以还吹奏当地群众喜爱的梆子戏、坠子戏和一些流行歌曲。唢呐演出的机会为庙会、重大节日及民间嫁娶丧葬。据近年调查,全县现有唢呐班24个,演奏者100多人。

城关镇有以打击乐器组成的“锣鼓棚”,节奏欢快雄壮,常于节日伴随各种民间舞蹈演出。

舞蹈有竹马、跑驴、小车、旱船、花挑、蛤蜊人、狮子、龙灯、大头人、二仙摔跤,高翘、台哥、肘哥、花鼓灯、五里撅、12属相等。县城东关和界牌集的狮子舞比较著名,演员皆擅武功,表演的狮子能连窜5道方桌,能从叠起3张桌子上正翻、倒翻下来。县城西关及李营的竹马,跑驴表演精彩,演出时男骑马女骑驴,穿插交错,五彩纷呈。城南关的抬哥。每抬36人,台上是各种戏剧的人物造型,有《三娘教子》、《断桥》、《回荆州》、《芦花荡》等。

元宵节是民间舞蹈的演出节日,抗日战争以前,还在清明节城隍庙会演出。规模小的称出“半会”,大的称出“全会”。解放后出全会两次,一是1949年3月欢送解放军南下,一是庆祝建国十周年。

剪纸是一种民间传统艺术,工此艺者多为妇女。旧时剪纸作品除常见窗花、鞋花、裙花外,还有金鸡报晓、鱼戏红莲、蝴蝶扑金瓜、刘海戏金蟾、观音送子、岁寒三友等,其工具主要是剪。建国后此项艺术有新的发展,采用绘画与刀刻相结合的手法,使剪纸艺术更加细腻和富有表现力,工此艺者多为男性。宫集区二郎一带,常年从事剪纸活动的有十几人,被誉为太和的剪纸之乡,其代表人物是王家和,他的作品多次在国家级报刊上发表,并远销日本、美国、加拿大、西德等国。

社会

民国时期,太和县境内戏剧团体有:县衙梆子班、税镇星火梆子班、税镇坠子翁班(又名道情)、傅集梆子班、洪山梆子班、尚寨梆子班、三店梆子班、宫集梆子班、良店梆子班(短暂)、李阁梆子班(起止不详)等。

建国后,境内剧团有:太和县人民梆剧团1952年5月成立,演职员48人。

太和县清音剧团成立于1958年,1965年并入县梆剧团。清音是稀有剧种。传为元末明初汝南僧人玄坛法师所创,其曲调委婉缠绵,清雅悠扬,故取名“清音”。清乾嘉时期,清音由阜阳传入太和,至清末民初,清音在太和进入鼎盛时期,仅县城附近就有清音会数班。清音的主曲调是“四句腔”,实际上是以每一个上下句作为一个基本乐段,不断进行变化,循环往复,加上特有的终止式“煞板”,便构成一个完整的唱段。

太和县曲剧团1958年成立,演职员28人,1959年10月,调为阜阳县曲剧团。

科技事业

太和县曲艺有大鼓、坠子、渔鼓、评书、小铙子书、琴书等。1957年成立县曲艺协会,1984年发证艺人有297人。大鼓、坠子常演节目有《包公案》、《刘公案》、《大红袍》等。渔鼓节目比较短小,有《全家福》、《拉荆筢》、《白玉楼讨饭》、《李三娘打水》等。评书多说讲武侠传奇。1964年以后,曲艺人学习了一些新节目,有《沙家浜》、《红灯记》、《新儿女英雄传》、《烈火金刚》等。

教育事业

太和县杂技以洪山杂技团和飞车走壁团比较有名。洪山杂技团成立于50年代,有演员20余人。马2匹,常演节目有马戏、刀山、杂耍等。1979年挂名为太和县杂技团。飞车走壁团组建于1982年,演职员20余人,设备有大型铁制球体,两辆日本产摩托和10辆国产自行车。常演节目有自行车1—7人飞、交叉飞、上下翻飞。摩托车单人飞、双人飞,360度大翻飞,属惊险节目。

李兴一带有传统耍猴,玩猴人携狗带猴,窜街游乡,演出猴爬竿、猴窜圈,有时借以招徕妇女儿童、卖针线、糖果等物。

文化事业

交通

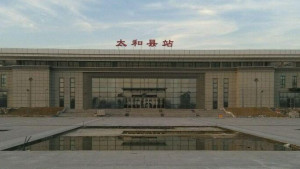

太和县站京九铁路、漯阜铁路,境内建有三堂集站7个车站,其中客货运站一座(三堂集站);105国道、308省道和界蚌高速公路、济广高速公路在太和县内纵横交织,颍河黄金大道经过太和县40多千米,太和县城距阜阳4C级机场和京九铁路阜阳编组站仅37千米,形成了立体交通网络。

太和县站京九铁路、漯阜铁路,境内建有三堂集站7个车站,其中客货运站一座(三堂集站);105国道、308省道和界蚌高速公路、济广高速公路在太和县内纵横交织,颍河黄金大道经过太和县40多千米,太和县城距阜阳4C级机场和京九铁路阜阳编组站仅37千米,形成了立体交通网络。 耿楼闸口

耿楼闸口

陆路

京九铁路商阜段系1984年定线,设计为国家一级铁路。经过太和县境内31.815千米,设计建3个车站,49座桥涵。1984年由铁道部第四工程局承建。漯阜铁路界阜段是1986年元月由铁道部第四勘测设计院勘测设计的二级铁路。太和县境内全长33.32千米,设计税镇、旧县、太和、界牌4个车站,大、小桥涵96座。

水路

太和县境内河道能通航者只有茨河和沙颍河。西淝河在建国后已不通航,谷河已于50年代末断航。茨河,属坡水河,水势平缓。抗日战争时期,沿河商业兴隆的集镇如清浅、倪邱、原墙等,每天停泊船只在400只以上。上可去蚌埠,下可通淮阴。太和县内生产的小麦、黄豆多赖此水道运出,并靠它运进食盐、煤油、布匹和日用杂货。

截至2015年末,太和县铁路营运里程72千米,公路里程2100千米。

截至2016年末,太和县有客运火车站2个。公路里程2323千米。

运输

2021年,全年货物周转量 123.8 亿吨公里,旅客周转量2.5 亿人公里。[2]

体育事业

医疗卫生

2021年,全年授予专利权 1070 件,增长11.2%。其中有效发明专利118 件。每万人口发明专利拥有量3.0 件。全年商标注册2992件,增长 37%。[2]

劳动就业

2021年,中等职业教育学校 2 所,专任教师338 人,在校生2.6万人。普通高中 10 所,专任教师 2055 人,在校生3.2 万人。初等中学61 所,专任教师 3995 人,在校生7.0 万人。普通小学246所,专任教师 5513 人,在校生 13.7 万人。学前教育325 所,专任教师 3163 人,在园幼儿 5.1 万人。[2]

社会保障

2018年末全县有艺术表演团体107个。文化馆1个,公共图书馆1个1。公共图书馆藏书量7.8万册。[14]

人民生活

2021年,年末共有体育场地 2 个。全年举办大型全民健身活动24次,参与人数 40 万余人。先后承办“2021 羽毛球混合团体冠军争霸赛”和“太和县首届4V4 篮球对抗赛”等一系列体育赛事。体育基础设施建设更加完备,建成了1 个国家级全民健身馆、3 个省级全民健身广场,310 个行政村(社区)农民体育健身工程实现 100%全覆盖。竞技体育成果丰硕,省田径锦标赛中,荣获 2 枚金牌、2 枚银牌、1 人破省纪录;市青少年轮滑锦标赛,共获得19 金7 银10 铜,团体总分第 1 名的好成绩。全年批准通过二级运动员194 人。全年体育彩票发行 0.9 亿元。[2]

资源环境

2021年,年末共有医疗卫生机构 166 个(不含村卫生室),其中医院11 个,乡镇卫生院 31 个,社区卫生服务中心(站)2 个,疾控中小学 1 个,妇幼保健院 1 个。年末卫生技术人员7169人,其中,执业医师和执业助理医师 3273 人,注册护士3851 人。医疗卫生机构床位 7594 张。[2]

安全生产

2021年,全年城镇新增劳动就业人员1.6 万人。[2]

邮电通信

2021年,年末参加城镇职工基本养老保险人数8.4 万人,其中,企业职工养老保险参保 5.3 万人,机关事业养老保险参保3.1万人。参加城乡居民基本养老保险人数 94.1 万人。参加基本医疗保险人数 160.2 万人。其中,参加职工基本医疗保险人数153.8万人,参加城乡居民基本医疗保险人数 6.4 万人。参加失业保险人数3.9 万人。参加工伤保险人数 4.8 万人。年末共有0.2 万人享受城市最低生活保障,4.8 万人享受农村最低生活保障。农村五保供养人数 6422 人,同比下降 3.2%。

2021年,年末共有各类提供住宿的民政服务机构39 个,民政服务床位 1.0 万张。[2]

旅游

2021年,全年居民人均可支配收入 24722 元,增长9.8%。按常住地分,城镇居民人均可支配收入 37256 元,增长8.2%;农村居民人均可支配收入 16188 元,增长 11%。[2]

著名人物

2021年,全年森林面积 37120 公顷,当年新增造林面积234.6公顷。[2]

历史名人

2021年,全年各类生产安全事故共 8 起。其中,道路交通事故3起。[2]

现代名人

2021年,全年完成邮政行业业务总量 5.3 亿元,增长26.3%。邮政业全年完成邮政寄递服务 1452.7 万件,快递业务2478.9 万件。邮政行业业务收入 4.0 亿元,增长 15.6%。全年完成电信业务收入2.1 亿元,增长 16.4%。移动电话用户总数110 万户,比上年末新增 24.2 万户。固定互联网宽带接入用户40.2 万户,比上年末增加 8.3 万户。[2]

荣誉记录

沙颍河国家湿地公园 沙颍河国家湿地公园 |

沙颍河国家湿地公园公园主体为耿楼河道湿地,位于太和县城周边,延伸面积达20平方千米,湿地河流、沟渠、沼泽集中连片,相互连通,形成了相对完备的复合湿地系统,发挥着行洪、灌溉、航运、净化水质、调节气候、维护区域生物多样性等重要的生态功能。该湿地公园原有生态环境现保持完整,动植物资源丰富。地理条件优越,湿地周边历史遗迹众多,文化久远,内涵丰富。太和沙颍河湿地公园正式被批准为国家级湿地公园。 |

太和文庙 太和文庙 |

太和文庙太和文庙与公园相邻,文庙正门悬挂“太和元气”四个大字的牌匾,门前的广场就是文庙广场。太和文庙位于安徽省太和县城关镇黉学街35号,占地面积4620平方米,折7亩,为元大德八年(1304年),达鲁花赤李英创建。战乱破损,明洪武五年(1372年)重新修建,面阔5间20米,进深10米,为单檐歇山顶,琉璃瓦面,抬梁式与穿斗式相结合的木构宫殿式建筑,具有南北风格相结合的特征,是木橼架台梁大殿式建筑,房顶琉璃瓦,屋脊有套兽,四角飞檐,迄今已有700多年的历史。 |

词条图册

沙颍河国家湿地公园 沙颍河国家湿地公园 |

沙颍河国家湿地公园公园主体为耿楼河道湿地,位于太和县城周边,延伸面积达20平方千米,湿地河流、沟渠、沼泽集中连片,相互连通,形成了相对完备的复合湿地系统,发挥着行洪、灌溉、航运、净化水质、调节气候、维护区域生物多样性等重要的生态功能。该湿地公园原有生态环境现保持完整,动植物资源丰富。地理条件优越,湿地周边历史遗迹众多,文化久远,内涵丰富。太和沙颍河湿地公园正式被批准为国家级湿地公园。 |

太和文庙 太和文庙 |

太和文庙太和文庙与公园相邻,文庙正门悬挂“太和元气”四个大字的牌匾,门前的广场就是文庙广场。太和文庙位于安徽省太和县城关镇黉学街35号,占地面积4620平方米,折7亩,为元大德八年(1304年),达鲁花赤李英创建。战乱破损,明洪武五年(1372年)重新修建,面阔5间20米,进深10米,为单檐歇山顶,琉璃瓦面,抬梁式与穿斗式相结合的木构宫殿式建筑,具有南北风格相结合的特征,是木橼架台梁大殿式建筑,房顶琉璃瓦,屋脊有套兽,四角飞檐,迄今已有700多年的历史。 |

-

龙岩汽车网 平和县到龙岩市的长途汽车里程是多少公里

2025-09-21 09:05:59 查看详情 -

安徽和县台湾农民创业园

2025-09-21 09:05:59 查看详情

求购

求购