- 清平乐·会昌

清平乐·会昌

作品原文

清平乐·会昌(1)

东方欲晓, 莫道君行早(2)。踏遍青山人未老(3),风景这边(4)独好。 会昌城外高峰(5), 颠连直接东溟(6)。战士指看南粤(7),更加郁郁葱葱[3]。

字词注释

(1)会昌:县名,在江西省东南部,东连福建省,南经 寻乌县通广东省。1929年,毛泽东为开辟赣南根据地,率领红军到过会昌,以后又常途经和居住在这里。这首词是1934年夏天作者在中共粤赣省委所在地会昌进行调查研究和指导工作时所作。

(2)莫道君行早:旧 谚:“莫道君行早,更有早行人。”

(3)踏遍青山人未老:诗人自注:“1934年,形势危急,准备长征,心情又是郁闷的。这一首《清平乐》,如前面那首《 菩萨蛮》一样,表露了同一的心境。”本句的“人”和上句的“君”,都指作者自己。

(4)这边:指中央革命根据地南线。

(5)会昌城外高峰:指会昌城西北的会昌山,又名岚山岭。诗人在60年代曾回忆说:会昌有高山,天不亮我就去爬山。

(6)颠连: 起伏不断。东溟 (míng):指东海。

(7)南粤:古代地名,也叫 南越 (今广东、广西一带)。这里指广东[3]。

作品译文

东方就将 初露曙色,但请不要说你来得早。我遍踏青山仍正当 年华,这儿的风景最好。 会昌县城外面的山峰,一气直接连去东海。战士们 眺望指点广东,那边更为青葱[3]。

创作背景

1928年,内战爆发,以蒋介石为代表的大地主大资产阶级的国民政府,对我军进行“围剿”,从1931年起,王明继李立三之后的“左”倾社会主义路线,给党及革命事业带来了严重的损失,但中央革命根据地的工农红军却在毛泽东的领导下取得了1931年至1933年春的第一、二、三、四次反“围剿”的胜利。1933年夏蒋介石亲自策划了第五次“围剿”。当时,以博古为代表的中央临时政府推行“左”倾政治策略和军事策略,并反对排斥毛泽东的正确领导,他们不顾敌强我弱的实际情况,教条地提倡进行所谓“正规”战争,以“阵地战、消耗战”来对抗国民党军队的进攻,采取了“主动出击”、“御敌于国门之外”的进攻路线。而此时毛泽东在距离北部前线很远的南县视察工作,兼养病住在会昌文武坝,未能参与反“围剿”的主要战役指挥。结果反“围剿”节节失利,愈打愈困难,在此情形下,1934年10月离开中央苏区,开始了著名的长征。

这首词作于1934年7月,毛泽东在会场登山后所作。这一时期毛泽东在党内军内已无发言权,但他并不气馁,调整心态,坚持自己的观点。在他自己说的没有发言权的1931年到1934年的那些日子里,他埋头于做调查研究、读书、向中央提建议,而不是“赋闲”。“踏遍青山人未老”就是他的这种精神的艺术写照。作者自己曾说:“1934年,形势危急,准备长征,心情又是郁闷的。”《会昌》词的基调是昂扬的,语言是雄奇的,反映了毛泽东积极乐观的精神状态和坚韧不拔的意志,但是字里行间也隐约表露了词人的忧虑和愤懑。

作品鉴赏

这首词,如果说上阕主要是抒情,那么下阕则主要是写景。具体说,都是写的红二十二师在南线作战胜利的情景。“会吕城外高峰,颠连直接东溟。”这是南方战线的蓝图,作为历史的回味。”战士指右南粤,更加郁郁葱葱。“这更多的是对未来的展望。毛泽东之词,之所以不走婉约一派,是因为他的词也仍然是用来言志的,且一直都是用来衣述革命之大志,因此在这里虽仅尝一离,亦足以知一幅之味。这里会吕城外的“高峰”,直接东溟的“颠连”山势,战士喜指的“南粤”,所有“郁郁葱葱”之处,都莫不是上阕“青山亦即毛泽东整个游击战略的写照,亦莫不是他开创新局面的“风景”的具体化。在毛泽东胸中,它是整个中国战场,岂止是“南方战线“而已。“战士指有南粤”,具休的我们可以读作这就是毛泽东已打破敌人第五次“围剩”的头困之地。其实作为意象的或体,它比字面上的意义要大得多,它是具有战略性的、路线性的,而决不只是地域性的,下阕的“指看”与上侧的“好”遥相呼应。如果”好”作为一种战略的肯定,那么“战士指看”的欣喜之情,则宏达了下层指战员们的由衷拥护,事实上,在整个中国革命战争中,没有战士的同心同德,要想取得解放全中国这么巨大的胜利是不可能的。

毛泽东写罢这首词之后,很快就两开了会昌。他按到来自瑞金的急信,要他赶回去。就在他登上会昌山那天,中共中央书记处和中举军或已做了重要决定,发布了《始六军团及湘统军区的训令》派遭任盈时、萧克、王震率红六军团向湖南西南方向夹圈西征。这预示着,空前绝后、举世瞩目的长征就要开始了[3]。

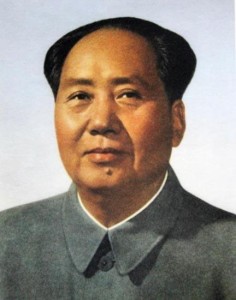

作者简介

毛泽东 (1893~1976)字润之,笔名子任。1893年1  清平乐·会昌2月26日生于湖南湘潭 韶山,1976年9月9日在北京逝世。享年83岁遗体在北京天安门 水晶棺内。中国人民的领袖, 马克思主义者,伟大的无产阶级革命家、 战略家和理论家,中国共产党、思想家、军事家、中国共产党、中国人民解放军和中华人民共和国的主要缔造者和领导人,诗人,书法家。

清平乐·会昌2月26日生于湖南湘潭 韶山,1976年9月9日在北京逝世。享年83岁遗体在北京天安门 水晶棺内。中国人民的领袖, 马克思主义者,伟大的无产阶级革命家、 战略家和理论家,中国共产党、思想家、军事家、中国共产党、中国人民解放军和中华人民共和国的主要缔造者和领导人,诗人,书法家。

主要著作《 毛泽东选集》 (四卷)、《 毛泽东文集》 (八卷)、《 毛泽东诗词》 (共43首)[4]。

求购

求购