- 核聚变反应

核聚变反应

介绍

核聚变反应主要借助氢同位素。核聚变不会产生核裂变所出现的长期和高水平的核辐射,不产生核废料,当然也不产生温室气体,基本不污染环境。

核聚变反应 利用核能的最终目标是要实现受控核聚变。裂变时靠原子核分裂而释出能量。聚变时则由较轻的原子核聚合成较重的较重的原子核而释出能量。最常见的是由氢的同位素氘(读"刀",又叫重氢)和氚(读"川",又叫超重氢)聚合成较重的原子核如氦而释出能量。核聚变较之核裂变有两个重大优点。一是地球上蕴藏的核聚变能远比核裂变能丰富得多。据测算,每升海水中含有0.03克氘,所以地球上仅在海水中就有45万亿吨氘。1升海水中所含的氘,经过核聚变可提供相当于300升汽油燃烧后释放出的能量。地球上蕴藏的核聚变能约为蕴藏的可进行核裂变元素所能释出的全部核裂变能的1000万倍,可以说是取之不竭的能源。至于氚,虽然自然界中不存在,但靠中子同锂作用可以产生,而海水中也含有大量锂。

核聚变反应 利用核能的最终目标是要实现受控核聚变。裂变时靠原子核分裂而释出能量。聚变时则由较轻的原子核聚合成较重的较重的原子核而释出能量。最常见的是由氢的同位素氘(读"刀",又叫重氢)和氚(读"川",又叫超重氢)聚合成较重的原子核如氦而释出能量。核聚变较之核裂变有两个重大优点。一是地球上蕴藏的核聚变能远比核裂变能丰富得多。据测算,每升海水中含有0.03克氘,所以地球上仅在海水中就有45万亿吨氘。1升海水中所含的氘,经过核聚变可提供相当于300升汽油燃烧后释放出的能量。地球上蕴藏的核聚变能约为蕴藏的可进行核裂变元素所能释出的全部核裂变能的1000万倍,可以说是取之不竭的能源。至于氚,虽然自然界中不存在,但靠中子同锂作用可以产生,而海水中也含有大量锂。

第二个优点是既干净又安全。因为它不会产生污染环境的放射性物质,所以是干净的。同时受控核聚变反应可在稀薄的气体中持续地稳定进行,所以是安全的。

目前实现核聚变已有不少方法。最早的著名方法是"托卡马克"型磁场约束法。它是利用通过强大电流所产生的强大磁场,把等离子体约束在很小范围内以实现上述三个条件。虽然在实验室条件下已接近于成功,但要达到工业应用还差得远。按照目前技术水平,要建立托卡马克型核聚变装置,需要几千亿美元。

另一种实现核聚变的方法是惯性约束法。惯性约束核聚变是把几毫克的氘和氚的混合气体或固体,装入直径约几毫米的小球内。从外面均匀射入激光束或粒子束,球面因吸收能量而向外蒸发,受它的反作用,球面内层向内挤压(反作用力是一种惯性力,靠它使气体约束,所以称为惯性约束),就像喷气飞机气体往后喷而推动飞机前飞一样,小球内气体受挤压而压力升高,并伴随着温度的急剧升高。当温度达到所需要的点火温度(大概需要几十亿度)时,小球内气体便发生爆炸,并产生大量热能。这种爆炸过程时间很短,只有几个皮秒(1皮等于1万亿分之一)。如每秒钟发生三四次这样的爆炸并且连续不断地进行下去,所释放出的能量就相当于百万千瓦级的发电站。

原理上虽然就这么简单,但是现有的激光束或粒子束所能达到的功率,离需要的还差几十倍、甚至几百倍,加上其他种种技术上的问题,使惯性约束核聚变仍是可望而不可及的。

尽管实现受控热核聚变仍有漫长艰难的路程需要我们征服,但其美好前景的巨大诱惑力,正吸引着各国科学家在奋力攀登。

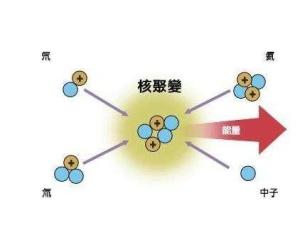

除了重原子核铀235、钚239等的裂变能释放核能外,还有另一种核反应,即轻原子核(氘和氚)结合成较重的原子核(氦)时也能放出巨大能量,这种核反应称为聚变反应。主要借助氢同位素。

反应式为:

H-2+H-3===He-4+n 或 D+T===He+n

核聚变不会产生核裂变所出现的长期和高水平的核辐射,不产生核废料,当然也不产生温室气体,基本不污染环境。利用核能的最终目标是要实现受控核聚变。裂变时靠原子核分裂而释出能量。聚变时则由较轻的原子核聚合成较重的较重的原子核而释出能量。

核聚变反应主要借助氢同位素。核聚变不会产生核裂变所出现的长期和高水平的核辐射,不产生核废料,当然也不产生温室气体,基本不污染环境。

利用核能的最终目标是要实现受控核聚变。裂变时靠原子核分裂而释出能量。聚变时则由较轻的原子核聚合成较重的较重的原子核而释出能量。最常见的是由氢的同位素氘(读"刀",又叫重氢)和氚(读"川",又叫超重氢)聚合成较重的原子核如氦而释出能量。

反应原理

核聚变的原理是:在标准的地面温度下,物质的原子核彼此靠近的程度只能达到原子的电子壳层所允许的程度。因此,原子相互作用中只是电子壳层相互影响。带有同性正电荷的原子核间的斥力阻止它们彼此接近,结果原子核没能发生碰撞而不发生核反应。要使参加聚变反应的原子核必须具有足够的动能,才能克服这一斥力而彼此靠近。提高反应物质的温度,就可增大原子核动能。因此,聚变反应对温度极其敏感,在常温下其反应速度极小,只有在1400万到1亿度的绝对温度条件下,反应速度才能大到足以实现自持聚变反应。所以这种将物质加热至特高温所发生的聚变反应叫作热核反应,由此做成的聚变武器也叫热核武器。要得到如此高温高压,只能由裂变反应提供。

热核材料: 核聚变反应一般只能在轻元素的原子核之间发生,如氢的同位素氘和氚,它们原子核间的静电斥力最小,在相对较低的温度(近千万摄氏度)即可激发明显的聚变反应生成氦,而且反应释放出的能量大,一千克聚变反应装药放出的能量约为核裂变的七倍。但在热核武器中不是使用在常温下呈气态的氘和氚。氘采用常温下是固态化合物的氘化锂,而氚则由核武器进行聚变反应过程中由中子轰击锂的同位素而产生。1942年,美国科学家在研制原子弹过程中,推断原子弹爆炸提供的能量有可能点燃氢核引起聚变,并以此制造威力比原子弹更大的超级弹。1952年1月,美国进行了世界上首次代号“迈克”的氢弹原理试验,爆炸威力超过1000万吨当量,但该装置以液态氘作热核材料连同贮存容器和冷却系统重约65吨,不能作为武器使用,直到固态氘化锂作为热核装料的试验成功,氢弹的实际应用才成为可能。中国于1966年12月28日成功进行了氢弹原理试验,1969年6月17日由飞机空投的300万吨级氢弹试验圆满成功。

编辑本段工作原理

核聚变反应核聚变反应堆的燃料来源十分充足,辐射泄漏处于正常范围之内,与目前的核裂变反应堆相比,其放射性废物更少。下面让我们来了解这种前景广阔的能源。

核聚变反应核聚变反应堆的燃料来源十分充足,辐射泄漏处于正常范围之内,与目前的核裂变反应堆相比,其放射性废物更少。下面让我们来了解这种前景广阔的能源。

与其他能源相比,核聚变反应堆有几项显著的优点,因而一直备受媒体关注。它们的燃料来源十分充足,辐射泄漏处于正常范围之内,与目前的核裂变反应堆相比,其放射性废物更少。

迄今为止,还没有人将这一技术应用到实践中,但建造这种反应堆实际上已为期不远。目前,核聚变反应堆正处于试验阶段,美国以及世界其他地区的多个实验室都开展了这项研究。

美国、俄罗斯、欧洲和日本经过协商,建议在法国卡达拉什建立一座名为国际热核试验堆 (ITER) 的核聚变反应堆,旨在研究通过持续核聚变反应来发电的可行性。在本文中,我们将介绍关于核聚变的知识,并了解 ITER 反应堆的工作方式。

-

核聚变与等离子体物理

2025-11-01 14:44:32 查看详情

求购

求购