- 杏鲍菇

杏鲍菇

形态特征

杏鲍菇(4)子实体单生或群生。菌盖直径2-12cm,幼时呈弓圆形,成熟时中央浅凹、圆形或扇形,后期呈漏斗状;表面有丝状光泽、平滑、干燥;幼时淡灰墨色,成熟后浅棕色(或淡黄白色),中心周围常有放射状黑褐色细条纹;盖缘幼时内卷,成熟后逐渐平坦。菌肉白色,具杏仁味,无乳汁分泌;菌褶向下延生,密集、略宽、乳白色,边缘及两侧平滑,具小菌褶,孢子印白色;菌柄4-12cm×0.5-3cm,偏心生至侧生,也有中生,棍棒状至球茎状,光滑、无毛、近白色,中实、肉白色,肉质细纤维状。无菌环或菌幕。孢子近纺锤形,平滑,9.58(11.29±0.15)-12.50μm×5.00(5.60±0.06)-6.25μm。[1]

杏鲍菇(4)子实体单生或群生。菌盖直径2-12cm,幼时呈弓圆形,成熟时中央浅凹、圆形或扇形,后期呈漏斗状;表面有丝状光泽、平滑、干燥;幼时淡灰墨色,成熟后浅棕色(或淡黄白色),中心周围常有放射状黑褐色细条纹;盖缘幼时内卷,成熟后逐渐平坦。菌肉白色,具杏仁味,无乳汁分泌;菌褶向下延生,密集、略宽、乳白色,边缘及两侧平滑,具小菌褶,孢子印白色;菌柄4-12cm×0.5-3cm,偏心生至侧生,也有中生,棍棒状至球茎状,光滑、无毛、近白色,中实、肉白色,肉质细纤维状。无菌环或菌幕。孢子近纺锤形,平滑,9.58(11.29±0.15)-12.50μm×5.00(5.60±0.06)-6.25μm。[1]

生理特性

温度

温度是决定杏鲍菇菌丝的生长和子实体发育的最重要的因子,也是产量能否稳定的关键。不同温度对菌丝生长快慢有着明显的影响。杏鲍菇菌丝在6-32℃范围内均能在PSA培养基上生长,菌丝生长适温20-28℃,速度较快,粗细均匀,生长较为旺盛。最适温度为24℃左右,生长速度最快,浓白、旺盛。而温度6-16℃和32℃时,菌丝能够生长,但速度极缓慢,长势也较稀疏。4℃以下和36℃以上均停止生长。[1]

湿度

在自然条件下,冬季剌芹、阿魏茎叶枯萎被雪覆盖,翌年春天雪化后(5月份),杏鲍菇就会随着温暖的气候和刚刚化雪后的水分条件,很快地长出子实体。水分和湿度是杏鲍菇菌丝生长和子实体发育不可缺少的因子,而基质的含水量是决定子实体发生的重要条件,只有含水量充足,子实体才能形成。菌丝在含水量45%-80%的木屑培养基上均可生长。含水量在60%-70%时,菌丝生长速度最快,浓白、旺盛;45%-55%时,菌丝生长速度快、浓白,但菌丝未满管时,培养基表面已变干,上部菌丝开始萎缩,对子实体形成不利;75%-80%时菌丝生长速度减慢,稀疏呈花纹状。不同的含水量对菌丝的生长有着显著的影响,配制杏鲍菇培养基时,含水量以65%-70%为宜。子实体发育阶段,要求空间相对湿度在80%-95%之间,但不同阶段对相对湿度的要求有所不同。子实体形成的阶段,空间相对湿度要求在85%-95%较为适宜,出菇速度快,菇蕾数也多;子实体生长阶段,相对湿度要求在80%-90%;采收前,空气相对湿度可掌握在75%-80%左右,子实体含水量低,容易保存,货架寿命长。[1]

在自然条件下,冬季剌芹、阿魏茎叶枯萎被雪覆盖,翌年春天雪化后(5月份),杏鲍菇就会随着温暖的气候和刚刚化雪后的水分条件,很快地长出子实体。水分和湿度是杏鲍菇菌丝生长和子实体发育不可缺少的因子,而基质的含水量是决定子实体发生的重要条件,只有含水量充足,子实体才能形成。菌丝在含水量45%-80%的木屑培养基上均可生长。含水量在60%-70%时,菌丝生长速度最快,浓白、旺盛;45%-55%时,菌丝生长速度快、浓白,但菌丝未满管时,培养基表面已变干,上部菌丝开始萎缩,对子实体形成不利;75%-80%时菌丝生长速度减慢,稀疏呈花纹状。不同的含水量对菌丝的生长有着显著的影响,配制杏鲍菇培养基时,含水量以65%-70%为宜。子实体发育阶段,要求空间相对湿度在80%-95%之间,但不同阶段对相对湿度的要求有所不同。子实体形成的阶段,空间相对湿度要求在85%-95%较为适宜,出菇速度快,菇蕾数也多;子实体生长阶段,相对湿度要求在80%-90%;采收前,空气相对湿度可掌握在75%-80%左右,子实体含水量低,容易保存,货架寿命长。[1]

pH值

据试验结果,杏鲍菇在pH值4.0-8.0的范围内皆可生长,菌丝生长和子实体形成的适合pH值是5-6。在该pH值范围内,菌丝生长快,旺盛,爬壁能力强,且出菇好。制作栽培袋时,一般自然的pH值即适合杏鲍菇菌丝生长和子实体形成的需要,而在水质偏碱的地区必须适当调节pH值至6左右才能适合杏鲍菇菌丝和子实体生长的需要。[1]

光线

杏鲍菇菌丝生长不需要光线,在黑暗条件下生长良好。子实体的分化和生长却要求一定的散射光。在直射光和完全黑暗的环境中均不易形成子实体。适宜的光照强度是500-1000lx。[1]

空气

杏鲍菇菌丝生长和子实体发育都需要新鲜的空气。但是在菌丝生长阶段,瓶、袋中积累的二氧化碳对菌丝生长有促进作用,随着菌丝生长,培养料中的菌丝排出的二氧化碳浓度由正常空气中的含量(0.03%)逐渐上升至22%(22L/m3),能明显地刺激菌丝的生长。子实体形成阶段,代谢旺盛,需要充足的氧气。如果氧气不足,子实体难以分化或推迟原基出现的天数。出菇时二氧化碳浓度应控制在0.05-1L/m3之间。子实体生长发育阶段仍需新鲜的空气,二氧化碳浓度以小于2L/m3为宜;若通气不良,子实体生长极其缓慢,遇上高温高湿天气,还会引起腐烂,发生异味。[1]

杏鲍菇菌丝生长和子实体发育都需要新鲜的空气。但是在菌丝生长阶段,瓶、袋中积累的二氧化碳对菌丝生长有促进作用,随着菌丝生长,培养料中的菌丝排出的二氧化碳浓度由正常空气中的含量(0.03%)逐渐上升至22%(22L/m3),能明显地刺激菌丝的生长。子实体形成阶段,代谢旺盛,需要充足的氧气。如果氧气不足,子实体难以分化或推迟原基出现的天数。出菇时二氧化碳浓度应控制在0.05-1L/m3之间。子实体生长发育阶段仍需新鲜的空气,二氧化碳浓度以小于2L/m3为宜;若通气不良,子实体生长极其缓慢,遇上高温高湿天气,还会引起腐烂,发生异味。[1]

营养

杏鲍菇分解纤维素和木质素的能力较强,栽培时,培养基需要较丰富的碳源和氮源。在笔者试验的8种培养基中,以棉籽壳为主料的培养基产量最高,朵型也最大;其次是棉籽壳加蔗渣或木屑为主料的培养基;蔗渣或木屑为主料的产量最低。若在蔗渣或木屑料的培养基中添加5%-10%玉米粉或棉籽粉,可提高产量,并使子实体的个头增大,菌柄更粗壮。[1]

主要品种

根据子实体形态特征,国内外的杏鲍菇菌株大致可分为五种类型:保龄球形、棍棒形、鼓槌状形、短柄形和菇盖灰黑色形。[4]

生长习性

春末至夏初腐生、兼性寄生于大型伞花科植物如刺芹、阿魏、拉瑟草等的根上和四周土中。有很多生态型,各生态型垂直分布完全不同。[1]

分布范围

主要分布南欧、意大利、西班牙、法国、德国、捷克斯洛伐克、匈牙利、原苏联南方、北非、摩洛哥等,印度、巴基斯坦以及我国的新疆、青海和四川北部也有分布。[1]

繁殖栽培

培养特征

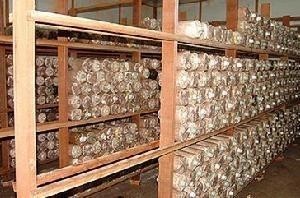

在PSA培养基上菌丝白色,平贴于斜面培养基上,基内菌丝无色,10-15d可布满试管斜面。菌丝生长速度快慢视不同菌株而异,生长速度快的杏鲍菇菌株10d左右可长满斜面,且菌丝强壮,生长旺盛,后期爬壁能力也较强;菌丝生长速度慢的杏鲍菇菌株需12-15d才能长满斜面,初期长势较稀疏,后期逐步旺盛,爬壁能力差。在试管培养基上很少见到纽结块,仅个别菌株在接种块周围有纽结出现。木屑原种需40-45d长满瓶,菌丝白色,生长致密;棉籽壳原种培养基35-40d即可长满瓶,菌丝浓白、粗壮,生长旺盛。棉籽壳、木屑栽培种长满瓶的时间分别为25-30d和30-35d。[1]

栽培技术

栽培瓶制作

栽培配方

配方1:棉籽壳50%、麸皮25%、玉米芯20%、米糠4%、碳酸钙1%;[5]

配方2:木屑30%、麸皮30%、玉米芯25%、豆粕6%、玉米粉7%、轻质碳酸钙1%、过磷酸钙1%。[5]

栽培菌种

选择专业机构育成的国家登记品种,通过生产企业出菇试验后方可大规模应用。[5]

栽培瓶制作过程

杏鲍菇选1100ml容积的聚丙烯瓶,瓶口直径75mm,用自动装瓶机,每瓶装料650-680g,之后将培养料瓶进行打孔形成孔穴,用封盖机封口后进行蒸汽灭菌。当温度达到100℃,保持12h,然后闷4h结束灭菌。栽培瓶经冷却后进行接种,无菌条件下,在每个栽培袋的料面和孔穴内各接入蚕豆大小菌种1块,每瓶原种可接25个栽培袋。接种后菌袋移入发菌室避光培养,30d左右菌丝可长满。[5]

杏鲍菇选1100ml容积的聚丙烯瓶,瓶口直径75mm,用自动装瓶机,每瓶装料650-680g,之后将培养料瓶进行打孔形成孔穴,用封盖机封口后进行蒸汽灭菌。当温度达到100℃,保持12h,然后闷4h结束灭菌。栽培瓶经冷却后进行接种,无菌条件下,在每个栽培袋的料面和孔穴内各接入蚕豆大小菌种1块,每瓶原种可接25个栽培袋。接种后菌袋移入发菌室避光培养,30d左右菌丝可长满。[5]

栽培设施

栽培设备

杏鲍菇工厂化必须地栽培设备系统有温控系统、加湿系统、通风系统、光照系统、控制系统等。根据生产规模和栽培室的大小配备相应功率空调机组、内循环风扇和照明灯组等。例如:40m2的栽培室可配备1台40m2的吊顶式冷风机和1台5HP的制冷机组、2盏40W日光灯或同等功率的灯带、1台45W轴流电风扇。新鲜空气通过缓冲室进入菇房,尽量降低新风与室内的温差,采用正压将废气从排气口经缓冲室隔层排出。[5]

菇房

杏鲍菇栽培的菇房主要有菌丝培养室、催蕾室和出菇室。一般菇房标准为长9m,宽3.5m,高3.5m,菇房的门开向走廊,走廊宽2-4m,墙体采用喷涂发泡聚乙烯作为保温层。床架双向排列,四周和中间留有操作走道,便于空气循环和人工作业。菌丝培养室床架7层,层间距0.35m;催蕾室和出菇室床架5层为宜,层间距0.45m,底层床架距地面0.25m。[5]

发菌管理

水分

杏鲍菇栽培过程中不易喷水,培养料的含水量对杏鲍菇的生长发育影响较大,适宜的培养料含水量有利于提高产量及品质。在菌丝生长阶段培养料的含水量宜控制在60%-65%;但在杏鲍菇子实体生长阶段不宜在子实体上喷水,子实体生长所需的水分主要来源于培养料,所以在培养料生产过程中可将培养料的含水量适当提高到65%-70%之间。[5]

温度

温度是食用菌生长最主要的因子,杏鲍菇也不例外,温度也是决定杏鲍菇高产优质的关键。菌丝生长阶段的温度为22-27℃,最适温度为25℃左右,温度低于18℃菌丝生长缓慢,温度高于30℃,菌丝生长发育不良。

pH值

杏鲍菇菌丝生长阶段的适宜pH范围为4-8,最适pH为6.5-7.5。因此,在杏鲍菇培养料配置时pH调节在7左右。[5]

氧气

杏鲍菇菌丝生长和子实体发育都需要氧气,应保证生长环境空气新鲜,相对来说菌丝体生长阶段氧气需求量较少,二氧化碳浓度较低对杏鲍菇菌丝体生长有刺激作用,随着菌丝体的生长量增加,栽培瓶中的二氧化碳浓度可达到2.2%,对菌丝体的生长影响不大。[5]

出菇管理

水分

杏鲍菇种植出菇期水分管理主要是控制菇房的空气相对湿度。在菌丝培养室空气相对湿度控制在60%左右,在催蕾室空气相对湿度控制在90%-95%为宜,有利于菇蕾的形成,出菇室空气相对湿度可适当调低到85%-90%,有利于提高产量和品质。[5]

杏鲍菇种植出菇期水分管理主要是控制菇房的空气相对湿度。在菌丝培养室空气相对湿度控制在60%左右,在催蕾室空气相对湿度控制在90%-95%为宜,有利于菇蕾的形成,出菇室空气相对湿度可适当调低到85%-90%,有利于提高产量和品质。[5]

温度

杏鲍菇的原基形成适宜温度为10-15℃。杏鲍菇是一种恒温结实性食用菌,催蕾室的温差过大,不利于杏鲍菇原基的分化;子实体生长阶段温度宜控制10-21℃,最适宜温度为10-18℃;所以出菇室的温度宜控制在10-18℃,最适宜温度12-16℃,温度低于8℃,原基生长困难,温度高于20℃以上时,生长不整齐,容易出现畸形菇、死菇和烂菇现象,同时还会发生病虫害。[5]

氧气

杏鲍菇在出现原基时,则需要充足的氧气。因此需要新鲜的空气,二氧化碳浓度应降低到0.01%左右。在出菇阶段,要求新鲜的空气,二氧化碳浓度低于0.02%为宜。[5]

湿度管理

菇蕾出现前期相对湿度控制在90%左右,子实体膨大期间到采收前期控制在85%左右,有利于延长子实体的货架寿命。空气湿度过大,子实体容易发黄,甚至感染细菌而造成菇体腐烂。[5]

光线管理

杏鲍菇生长过程中不需要太强的散射光。光线太强,子实体容易颜色发黄。[5]

采收

杏鲍菇适宜的采收期以杏鲍菇菌盖平展,但孢子尚未弹射为宜。产品供应市场的需求决定了杏鲍菇实际的采收标准。一般国内市场要求柄长5-12cm,柄粗2-4cm,菌盖略小于菌柄粗度。出口菇要求菌盖4-6cm,柄长10cm左右;杏鲍菇的产量主要集中在第一批菇,第一批菇采收后应将菇根及死菇清理干净,并保持菇房清洁卫生,密闭遮光保湿,使菌袋菌丝恢复,继续培养14d左右可采收第二批菇。一般第二批菇由于培养料的营养等原因子实体相对较小,菌柄短,产量较低。[5]

病虫害防治

工厂化杏鲍菇生产中应坚持以预防为主的病虫害防控理念,通过栽培措施的调节,预防病虫害的发生。高温季节,外界病虫害基数较高,应检查防虫网是否破损,菇房门窗增设防虫网等预防措施,降低病虫害发生的几率。[5]

主要价值

销售

杏鲍菇的销售主要以鲜销为主,与其他食用菌相比,货架期较长。鲜菇含水量高达90%,采收后尽快运到14-15℃冷库内预冷4h左右,然后进行包装分级。在4℃条件下可保存10d左右不会变质;在10℃条件下可保存五六天;在15-20℃条件下可保存二三天。[5]

营养成分

杏鲍菇(5)杏鲍菇干品含蛋白质21.44%,脂肪1.88%,还原糖2.17%,总糖36.78%,甘露醇2.27%,游离氨基酸2.36%,总碳水化合物57.35%,水溶性成分66.9%,灰分7.83%,水分11.56%。与香菇、银耳和黑木耳干品相比,杏鲍菇蛋白质含量和灰分含量较高,甘露醇、游离氨基酸含量也丰富,而脂肪含量和总糖含量较低,特别适合老年人食用。杏鲍菇含有17种氨基酸(色氨酸未测),其中7种是人体必需氨基酸,占氨基酸总量的42%以上。子实体和菌丝体的维生素C含量分别为21.4mg/100g和13.9mg/100g。[6]

杏鲍菇(5)杏鲍菇干品含蛋白质21.44%,脂肪1.88%,还原糖2.17%,总糖36.78%,甘露醇2.27%,游离氨基酸2.36%,总碳水化合物57.35%,水溶性成分66.9%,灰分7.83%,水分11.56%。与香菇、银耳和黑木耳干品相比,杏鲍菇蛋白质含量和灰分含量较高,甘露醇、游离氨基酸含量也丰富,而脂肪含量和总糖含量较低,特别适合老年人食用。杏鲍菇含有17种氨基酸(色氨酸未测),其中7种是人体必需氨基酸,占氨基酸总量的42%以上。子实体和菌丝体的维生素C含量分别为21.4mg/100g和13.9mg/100g。[6]

活性物质

杏鲍菇药用价值就是菇体中的多种活性成分,包括活性多糖、抗菌多肽和甾醇类等。担子菌中的葡聚糖是一种非常重要的具有生物活性的多糖。从杏鲍菇和平菇中分离出一种分支β-葡聚糖,Hexiang Wang和T.B.Ng从杏鲍菇子实体中分离出一种抗菌多肽,它的分子量为10kDa。这种多肽被定名为eryngin,它抑制尖孢镰刀菌和花生球腔菌菌丝生长。Se-WonKim和Hyung-GunKim等人发现杏鲍菇提取物对骨代谢有影响。杏鲍菇提取物处理可以提高骨细胞中碱性磷酸酶活性和骨钙蛋白mRNA的表达。[7]

加工利用

杏鲍菇目前,杏鲍菇在中国人餐桌上主要作为蔬菜原料被直接拿来加工食用,近来也有部分企业用杏鲍菇加工成即食产品,尤其是罐装食品中的软罐头系列;此外市场上还有其他的一些初加工方式也占据杏鲍菇产业小额市场,如通过裹粉油炸方式,开发成盐酥、烧烤味、孜然味、麻辣等大众喜爱的即食“下酒菜”。通过干燥工艺加工制得杏鲍菇干;通过盐渍、糖渍等工艺加工制成杏鲍菇脯;将杏鲍菇与其他原料通过打浆等工艺开发出相应功能性饮料。[8]

杏鲍菇目前,杏鲍菇在中国人餐桌上主要作为蔬菜原料被直接拿来加工食用,近来也有部分企业用杏鲍菇加工成即食产品,尤其是罐装食品中的软罐头系列;此外市场上还有其他的一些初加工方式也占据杏鲍菇产业小额市场,如通过裹粉油炸方式,开发成盐酥、烧烤味、孜然味、麻辣等大众喜爱的即食“下酒菜”。通过干燥工艺加工制得杏鲍菇干;通过盐渍、糖渍等工艺加工制成杏鲍菇脯;将杏鲍菇与其他原料通过打浆等工艺开发出相应功能性饮料。[8]

初加工产品

对于采摘后的蘑菇,加工方法取决于对产品的预期用途和预期的储存期。其中,干燥是最常用的方法,其次是冷冻和罐装。此外,食品加工技术的进步也带动了方便食品的发展,尤其是初加工的产品,只需要进行简单的热处理。热烫也是大多数食用菌的一种重要的加工操作方式。上述保存方法是杏鲍菇产品的一大发展趋势。[8]

干制产品

蘑菇是一种高度容易腐烂的原料,所以需要在收获后立即快速处理。干燥是适用于蘑菇贮藏保鲜的重要方法之一。Ska等研究表明,UVB照能提高蘑菇的营养价值,该方法不仅可以对于新鲜蘑菇,而且对于空气干燥和冷冻干燥处理的蘑菇,都可以保存蘑菇子实体中的维生素D2含量。杏鲍菇干燥的方法有很多,如热空气、真空、微波、流化床、微波真空冷冻干燥、冷冻干燥和自然干燥等。Li等通过研究干燥方法对杏鲍菇的美味成分的影响,得知冷冻干燥和热风能够最大限度地保持杏鲍菇的滋味成分,其次是天然气干燥、真空微波干燥。杏鲍菇的干制品在市场厂上已有销售,但是地域差异较大,没有广泛进入市场,经常在高产杏鲍菇的区域,如福建、浙江等地作为特产售卖,其余地方销售较少。因此,杏鲍菇干制品的销售市场空间还很大,还需进一步扩展。[8]

挑选指南

杏鲍菇(4)菇类的可食部分主要是菇盖或菇柄,杏鲍菇等主要吃的是菇柄。杏鲍菇菇盖是灰色,菇柄是洁白或略微带点黄色的。[9]

杏鲍菇(4)菇类的可食部分主要是菇盖或菇柄,杏鲍菇等主要吃的是菇柄。杏鲍菇菇盖是灰色,菇柄是洁白或略微带点黄色的。[9]

先看菇盖,买菇盖厚实,没有完全长开的,如果变色或出现黑斑,就说明不新鲜了。[9]

鉴别蘑菇是否含增白剂,要“一摸一闻二看”:

一摸:摸蘑菇表面,含有增白剂的,表面滑爽、手感好,有湿润感;不含增白剂的菇面发涩,表面沾有泥巴,摸上去比较粗糙、干燥。[10]

一闻:闻蘑菇气味:购买时,要选择气味纯正清香,没有发酸发臭发霉味的蘑菇。[10]

二看:首先看蘑菇颜色,含增白剂的食用菌,表面看起来很湿很亮,有水洗的感觉,如果用验假钞的紫外线灯在暗处一照,有很亮的荧光点,肯定是含增白剂,而不含增白剂的,菇面白色或稍微带黄,损伤处颜色深黄。其次看蘑菇包装,一些超市有售卖用白色塑料盒包装好的蘑菇,但由于白色塑料盒自身含有增白剂成分,会使蘑菇受到污染。[10]

食谱

杏鲍菇西兰花炒黑木耳

材料:

杏鲍菇炒西兰花杏鲍菇1根、西兰花150克、黑木耳150克、胡萝卜80克、姜10克、盐3克、素蠔油10毫升[11]

杏鲍菇炒西兰花杏鲍菇1根、西兰花150克、黑木耳150克、胡萝卜80克、姜10克、盐3克、素蠔油10毫升[11]

步骤:

1、准备材料:杏鲍菇切片,胡萝卜切片,西兰花撕成小朵,黑木耳洗净;[11]

2、烧开水,把杏鲍菇、黑木耳和西兰花焯水;[11]

3、炒锅烧热油,爆香姜,放入杏鲍菇片、胡萝卜、黑木耳和西兰花,翻炒;[11]

4、放盐和素蠔油,炒匀即可上桌。[11]

求购

求购