- 秧歌

秧歌

基本概况

秧歌秧歌在中国已有千年的历史,明清之际达到了鼎盛期。清代吴锡麟《新年杂咏抄》载:“秧歌,南宋灯宵之村田乐也”。“秧歌”的起源,民间有一种说法是古代农民在插秧、拔秧等农事劳动过程中,为了减轻面朝黄土,背朝天的劳作之苦,所以唱歌曲,渐渐就形成了秧歌;民间的另一种传说是“秧歌”起源于抗洪斗争。古代黄河岸边的百姓,为了生存,奋力抗洪,最后,取得胜利,大家高兴地拿起抗洪的工具当道具,唱起来,跳起来,抒发高兴的心情,随着参加人数的增多,有了舞蹈动作和舞蹈组合,逐渐就形成了秧歌。民间第三种说法根据《延安府志》记有“春闹社,俗名秧歌”,阁可见秧歌可能源于社日祭祀土地爷的活动。秧歌是载歌载舞的综合艺术,是一种用锣鼓等伴奏,将舞蹈,歌唱等融为一体的民间艺术。民间主要流传着唱秧歌、扭秧歌、戏曲秧歌、戏剧秧歌四种型式。

秧歌秧歌在中国已有千年的历史,明清之际达到了鼎盛期。清代吴锡麟《新年杂咏抄》载:“秧歌,南宋灯宵之村田乐也”。“秧歌”的起源,民间有一种说法是古代农民在插秧、拔秧等农事劳动过程中,为了减轻面朝黄土,背朝天的劳作之苦,所以唱歌曲,渐渐就形成了秧歌;民间的另一种传说是“秧歌”起源于抗洪斗争。古代黄河岸边的百姓,为了生存,奋力抗洪,最后,取得胜利,大家高兴地拿起抗洪的工具当道具,唱起来,跳起来,抒发高兴的心情,随着参加人数的增多,有了舞蹈动作和舞蹈组合,逐渐就形成了秧歌。民间第三种说法根据《延安府志》记有“春闹社,俗名秧歌”,阁可见秧歌可能源于社日祭祀土地爷的活动。秧歌是载歌载舞的综合艺术,是一种用锣鼓等伴奏,将舞蹈,歌唱等融为一体的民间艺术。民间主要流传着唱秧歌、扭秧歌、戏曲秧歌、戏剧秧歌四种型式。

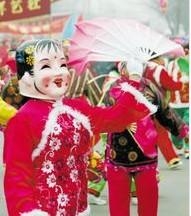

每逢重大节日,例如 新年等,城乡都组织队,拜年问好,互相祝福、娱乐。另外,不同的村邻之间还会扭起秧歌互相访拜,比歌赛舞。秧歌是中国农村流行的一种民间舞蹈。它在色彩的运用上,体现了鲜明的民族风格。扭秧歌时人们所穿的服装色彩对比强烈,有红蓝黄绿。大家在锣鼓的伴奏声中,边歌边舞,以此抒发愉悦的心情,表达对美好生活的憧憬。

新年等,城乡都组织队,拜年问好,互相祝福、娱乐。另外,不同的村邻之间还会扭起秧歌互相访拜,比歌赛舞。秧歌是中国农村流行的一种民间舞蹈。它在色彩的运用上,体现了鲜明的民族风格。扭秧歌时人们所穿的服装色彩对比强烈,有红蓝黄绿。大家在锣鼓的伴奏声中,边歌边舞,以此抒发愉悦的心情,表达对美好生活的憧憬。

2006年5月20日,秧歌经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。2007年6月8日,山西省太谷县秧歌剧团和朔州市大秧歌剧团获得国家文化部颁布的首届文化遗产日奖。

中国广泛流传且具有鲜明民族特色的舞蹈形式。主要在传统的农历正月十五元宵节于广场表演。这个舞蹈与农业劳动密切相关。由劳动的步法,作为舞蹈步法的基础,在艺术上加工,并且使群众的队舞整齐化,形成了完整的秧歌舞,其后逐渐成为祝贺性、娱乐性的新年社火队舞,表演内容多为民间故事,神话传说。秧歌舞在清代就已盛行,清朝学者吴锡麒在其《新年杂咏抄》一书中认为宋朝流行的民间舞蹈《村田乐》是秧歌舞前身。

清黄濬《红山碎叶》称:“红山灯市有秧歌,秧歌之‘秧’或作‘姎’,谓女子之歌。按古书姎字乃渠帅之称,似有未协。” 说秧歌是“女子之歌”的说法,非常值得注意。

民国刘文海《西行见闻记》:“新疆缠民妇女,确实娇艳妩媚,遇者魂销。……有某好事者,曾作央哥词。央哥,即缠民妇女之谓。”又记新疆民谣:“吐鲁番葡萄哈密瓜,库车央哥子(缠回称妇女之谓)一枝花。”

清祁韵士辑《西陲要略》卷四记新疆方言:“呼妇人为鸯哥。” 据此,可以肯定地说:姎哥、央哥、羊高、鸯哥均为一声之转,系维语对女性的称谓。而且,这女性,主要当指少女,至少是少妇。难以想象,中年以上还会被称为“一枝花”。

谢晓钟《新疆游记》记“群召姎哥偎郎”,既有少男少女以歌舞调情,又有简单情节的戏剧表演,与汉族的秧歌极相似。其主要“角色”,均由姎哥(少女)扮演。汉族的“秧歌”之名,或即由此而起。

“姎哥”曾是角色名,东北有“秧歌角色”的说法。此外清雍正、乾隆间有严禁“秧歌脚、堕民婆”游唱的法令,今冀东秧歌在集体舞蹈之后,“由一民歌艺人出场(或秧歌角兼任)演唱秧歌调”。

民国李骏亚《湟中元宵社火》,记录了青海东南部一带元宵社火的演出情况:化装舞队中有高跷姐、拉花姐儿、花梆子、老扬高(又写作“老羊哥”)、伪火神、报子、花鼓子、拉药姐儿、花和尚、哑巴、膀姑等角色。这与一般的秧歌表演基本相同,而领队的“扬高”(羊哥),当即库车的“羊高”、“姎哥”,亦即汉族的“秧歌脚”或“秧歌角”。后来便以领队之名称呼整个舞队。

历史起源

秧歌秧歌的历史,据现有资料可追溯到明初。凤城镇建设村赵炳书家藏《赵氏谱书》记载:"二世祖赵(通)世袭(大嵩卫)指挥镇 舞诰封武略将军。明洪熙一年(1425年),欣逢五世同堂,上赐“七叶行祥”金额,悬匾谷旦,诸位指挥偕缙绅光临赐贺,乐舞生闻韶率其创练之秧歌,舞唱于庭,其乐融融"。这是有关海阳大秧歌最早的文字记载,可见当时已有秧歌活动于今海阳凤城。据上所述,海阳秧歌是源于汉,创于明,兴于大嵩卫城(今凤城)。

秧歌秧歌的历史,据现有资料可追溯到明初。凤城镇建设村赵炳书家藏《赵氏谱书》记载:"二世祖赵(通)世袭(大嵩卫)指挥镇 舞诰封武略将军。明洪熙一年(1425年),欣逢五世同堂,上赐“七叶行祥”金额,悬匾谷旦,诸位指挥偕缙绅光临赐贺,乐舞生闻韶率其创练之秧歌,舞唱于庭,其乐融融"。这是有关海阳大秧歌最早的文字记载,可见当时已有秧歌活动于今海阳凤城。据上所述,海阳秧歌是源于汉,创于明,兴于大嵩卫城(今凤城)。

乾隆三十五年海阳柳树庄人陈英弼编写的秧歌剧《陈老喜劝子跑四川》序中所述:"余随胡公廷章供职邛州,甚爱蜀歌之美,仿做'跑四川'。教秧歌班演唱"。由此可见,早在二百多年前,海阳秧歌的音乐唱腔就已经借鉴蜀歌了。另外,海阳秧歌中"乐大夫"俗有"螳螂门"、"八卦门"之分,即是指他的舞蹈基本动作汲取了不同拳术套路而形成各自的风格。

风格特色

特点

秧歌海阳大秧歌表演内容由三部分组成。出行时排在最前列的是执事部分,其次是乐队,随后是舞队。舞队有各类角色几十人。秧歌队常用阵式有"二龙吐须"、"八卦斗"、"龙摆尾"、"龙盘尾"、"二龙绞柱"、"三鱼争头"、"众星捧月"等。海阳秧歌舞蹈动作的突出特点是跑扭结合,舞者在奔跑中扭动,女性扭腰挽扇、上步抖肩;男性颤步晃头、挥臂换肩。

秧歌海阳大秧歌表演内容由三部分组成。出行时排在最前列的是执事部分,其次是乐队,随后是舞队。舞队有各类角色几十人。秧歌队常用阵式有"二龙吐须"、"八卦斗"、"龙摆尾"、"龙盘尾"、"二龙绞柱"、"三鱼争头"、"众星捧月"等。海阳秧歌舞蹈动作的突出特点是跑扭结合,舞者在奔跑中扭动,女性扭腰挽扇、上步抖肩;男性颤步晃头、挥臂换肩。

六大特点:一是舞队庞大,歌舞单逗。二是结构严谨,礼仪深重。三是舞则纯舞,唱则逗情。四是即兴扭舞,多样统一。五是走阵多变,布阵巧妙。六是鼓乐清纯,快慢适度。

构成

海阳秧歌的队伍主要有"执事、乐队、舞队"三部分组成,出行时排在最前列的是执事部分,由三眼铳、彩旗、香盘(由会首或副会首端捧)、大锣组成。

乐大夫是舞队的指挥,左手抱伞,右手执甩子,关于其身份,民间传说不一,有说是一看场佬,反穿皮袄是为御寒,手抱雨伞有祈求风调雨顺之意;也有说是一过路大夫,手执马甩是为了消病去邪。

花鼓一般由十六至二十四名男青年组成,武生扮相,排在队伍前列,为秧歌队开路和打场,单手击鼓,左手虽持鼓槌但不击鼓,只随节奏相应地做动作。

海阳秧歌的音乐由锣鼓和歌曲两部分组成,以锣鼓伴奏为主。打击乐由大鼓、大锣、大钹、小钹、堂锣等组成。两种主要的锣鼓曲谱慢走阵与快走阵,只是速度不则,而节奏型基本相同,都是三鼓一锣(一板三眼)。歌曲多为民间小调,演唱时,中间进有打击乐插入,其代表曲目为《大夫调》、《跑四川》等,可根据实际情况选用笛子、笙、二胡等乐器伴奏。

基本动作

扭秧歌海阳秧歌在长期的发展中,逐步形成了两种不同的流派风格。即"大架子秧歌"与"小架子秧歌"。"大架子秧歌"代表了海阳秧歌的基本风格特点,主要流传在海阳东部和南部地区,以颜明玉、王发为优秀代表。"小架子秧歌"流传于海阳。

扭秧歌海阳秧歌在长期的发展中,逐步形成了两种不同的流派风格。即"大架子秧歌"与"小架子秧歌"。"大架子秧歌"代表了海阳秧歌的基本风格特点,主要流传在海阳东部和南部地区,以颜明玉、王发为优秀代表。"小架子秧歌"流传于海阳。

西北部地区,除打击乐伴奏外,还配有唢呐、笙、笛等乐器。舞蹈动作不多,以跑阵式为主,俗有"跑秧歌"之说。舞蹈步法主要是"三步一隔",即走三步、踏一步,当秧歌队串街走阵时,主要是以两竖排队相互交叉走"三步一隔"贯串始终。

在表演形式上,分大场子和小场子两种,大场子是群舞,锣鼓铿锵、万马奔腾,宛若大河滔滔。小场子多是双人舞、多人舞。

发展历程

秧歌1958年,文艺工作者对海阳秧歌进行了搜集和整理,把这一民间艺术搬上文艺舞台。于1959年拍成电影,从此海阳秧歌跃居为全省三大秧歌之一。中央、省、地市舞蹈工作者,在学习掌握海阳秧歌丰富的舞蹈语汇和艺术风格的基础上,前后创作出一大批具有这一民间艺术特色的舞蹈。

秧歌1958年,文艺工作者对海阳秧歌进行了搜集和整理,把这一民间艺术搬上文艺舞台。于1959年拍成电影,从此海阳秧歌跃居为全省三大秧歌之一。中央、省、地市舞蹈工作者,在学习掌握海阳秧歌丰富的舞蹈语汇和艺术风格的基础上,前后创作出一大批具有这一民间艺术特色的舞蹈。

总政歌舞团、解放军艺术学院创作的获奖舞蹈作品《在希望的田野上》、《苦菜花》都充分表现出了鲜明的海阳大秧歌的艺术特色。1983年北京舞蹈学院舞蹈系,把海阳大秧歌正式列为中国汉族民间舞蹈必修教材,登上了高等学府的讲坛。

1994年应邀参加了第四届"中国沈阳国际民间(秧歌)舞蹈节",以其浓郁的地方特色,质朴豪放的风格和精湛的技艺,在数十个国内外强队的激烈竞争中脱颖而出,夺得了大赛最高奖--金玫瑰奖。同年12月又荣获了全国"群星奖"银奖。12月份又奉调加了山东省第五届文化艺术节幕式的演出。

2006年5月20日,海阳大秧歌经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

所获荣誉

秧歌(3)1983年,北京舞蹈学院把海阳大秧歌正式列为中国汉族民间舞蹈必修课程。

秧歌(3)1983年,北京舞蹈学院把海阳大秧歌正式列为中国汉族民间舞蹈必修课程。

1994年9月应邀参加了第四届"中国沈阳国际民间(秧歌)舞蹈节",以其浓郁的地方特色,质朴豪放的风格和精湛的技艺,在数十个国内外强队的激烈竞争中脱颖而出,一举夺得了大赛最高奖--金玫瑰奖。

1994年12月又荣获了全国"群星奖"银奖。并奉调加了山东省第五届文化艺术节幕式的演出,受到赵志浩、李春亭等省五大班子领导的新切接见和赞扬。

1995年10月,在'95金华中国优秀民间广场舞蹈展演中,荣获最高奖--优秀表演奖。

1996年12月在山东省首届农民艺术节舞蹈比赛中荣获金奖,96、97年连续二年参加了山东省春节联欢晚会的拍摄演出。

1997年海阳市被国家文化部命名为"中国民间艺术之乡" 。

2006年5月20日,海阳大秧歌经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

2008年8月,受邀参加北京奥运会开幕式之前的暖场演出。

种类区分

东北秧歌

秧歌东北地区的民间舞蹈有秧歌、龙灯、旱船、扑蝴蝶、二人摔跤、打花棍、踩高跷等,多在一起配合演出,统称为“秧歌”。

秧歌东北地区的民间舞蹈有秧歌、龙灯、旱船、扑蝴蝶、二人摔跤、打花棍、踩高跷等,多在一起配合演出,统称为“秧歌”。

东北秧歌有悠久的历史,是北方劳动人民长期创造积累的艺术财富,它起源于插秧耕田的劳动生活,又和古代祭祀农神祈求丰收,祈福禳灾时所唱的颂歌、禳歌有关,并在发展过程中不断吸收农歌、菱歌、民间武术、杂技以及戏曲的技艺与形式。

秧歌队的服装色彩丰富,多以戏剧服装为主。从装束上即可判断人物角色,有《西游记》中的唐僧、孙悟空、猪八戒和沙僧,《白蛇传》中的白娘子、许仙,还有包拯、陈世美、秦香莲等,伴着锣、鼓、镲、唢呐奏出曲调。各种舞蹈中尤以踩高跷、舞龙、舞狮、跑旱船最为著名。

华北秧歌

关于华北秧歌,李炳卫等《民社北平指南》所记北京“鞅哥会”:“全班角色皆彩扮成戏,并踩高跷,超出人群之上。其中角色更分十部:陀头和尚、傻公子、老作子、小二格、柴翁、渔翁、卖膏药、渔婆、俊锣、丑鼓。以上十部,因锣鼓作对,共为十二单个组成。各角色滑稽逗笑,鼓舞合奏,极尽贡献艺术之天职。” .所谓“傻公子”,即东北秧歌中的“沙公子”,或即《沧县志》中的“公子”。

河南秧歌

河南地区的秧歌有“回民秧歌”,“军庄秧歌”,“大营秧歌”等。“回民秧歌”是河南省为数不多的回族民间舞蹈,风格与汉族传统秧歌有区别。回民秧歌分布在周口项城的南顿集。相传唐朝时期国家发生大乱,唐王派大将郭子仪带三千回兵平乱。战乱平息后,郭子仪带兵士驻扎南顿,为了安顿军心民心,号召回族兵士们唱歌跳舞,活跃生活。据秧歌老艺人马仁杰(已去世)所述,回民秧歌在南顿代代流传,到他这一代,仅马姓家族也有七八代了,有记忆的流传时间约为200多年。而“军庄秧歌”源于清乾隆四十八年(公元1784年),是一种集歌、舞、戏于一体的民间艺术。

高平秧歌

高平秧歌渊源于高平市东南乡,流行于高平全境及晋城、陵川等邻近县份。演唱时只有梆子击节、锣鼓伴奏,故又称“千板秧歌”。由坐摊说唱发展为一个独立剧种。演员行当齐全,板式有十字腔(三三四)、夹四腔(三四三)、倒板、垛子、双名倒(三三七)、站板、落板、数板、选板等。代表剧目有《打捧捶》、《打酸枣》。秧歌剧针砭时弊。清同治六年官府明令禁唱。作家赵树理十分喜爱秧歌剧,60年代曾编写秧歌剧本《开渠》。

西北秧歌

西北地区的秧歌表演,有所谓“白髯、花面、红缨帽,白皮短褂反穿,手执伞灯领队”者,相当于东北秧歌中“反穿皮褂”的前导者、华北秧歌中“长袍短褂、皂靴羽缨、持红罗伞者”。所谓“浪子”与“娼妓”,大概相当于华北秧歌中的“公子”和“美女”。

伞头秧歌

在晋西和陕北,流行着一种“伞头秧歌”,秧歌队中有一举足轻重的歌手,左手摇响环,右手执花伞,俗称伞头。是一支秧歌队的统领,其主要职责是指挥全局、编派节目,带领秧歌队排街、走院、掏场子,并代表秧歌队即兴编唱秧歌答谢致意。

陕西秧歌

伞头秧歌陕北地区把灯节活动称作"闹秧歌",各村的秧歌队在一名持伞的"伞头"带领下,和着锣鼓声的节拍起舞,跑"大场"(群舞)、演"小场"(双人、三人舞),并且到各家表演,以此贺新春,祈丰年。领舞的伞头要善于领唱传统的歌词以及因地制宜即兴编唱新词,以适应不同场合的需要。一般是先唱后舞,演唱时,众队员重复他所唱的最后一句。灯节期间,当地还要设置名为"九曲黄河灯"(俗称"转九曲")的灯阵。

伞头秧歌陕北地区把灯节活动称作"闹秧歌",各村的秧歌队在一名持伞的"伞头"带领下,和着锣鼓声的节拍起舞,跑"大场"(群舞)、演"小场"(双人、三人舞),并且到各家表演,以此贺新春,祈丰年。领舞的伞头要善于领唱传统的歌词以及因地制宜即兴编唱新词,以适应不同场合的需要。一般是先唱后舞,演唱时,众队员重复他所唱的最后一句。灯节期间,当地还要设置名为"九曲黄河灯"(俗称"转九曲")的灯阵。

陕西榆林保宁堡乡和米脂县郭辛庄的老秧歌,称“神会秧歌”,“每年春节活动前,秧歌队在神会会长率领下进行敬神谒庙,第二天才开始挨户依门的进院入户拜年,群众称为‘沿门子’,以求消灾免难、吉祥平安。”。

湖北秧歌

湖北房县元宵上演的秧歌灯,云南姚安花灯戏十百为群,民国湖南《嘉禾县图志》:“秧歌,一谓之‘花灯’,饰童男女相对唱跳,金鼓喇叭与身手相凑,类于衡州马灯矣。其风至十五日止,谓之‘耍元宵’。”

胡朴安《中华全国风俗志》所记江苏仪征的“花鼓灯”,是典型的秧歌。广东普宁、潮安流行的英歌,也写作莺歌、秧歌、因歌,保留了北方秧歌的某些表演特征,也保留了秧歌的名称。

其他相关

阳戏

喜庆的秧歌湘西有一种地方小戏称阳戏来自秧歌,阳戏有南路、北路之分,北路阳戏又叫“柳子戏”。无论南、北路阳戏,都移植过木偶戏的剧目。

喜庆的秧歌湘西有一种地方小戏称阳戏来自秧歌,阳戏有南路、北路之分,北路阳戏又叫“柳子戏”。无论南、北路阳戏,都移植过木偶戏的剧目。

贵州天柱一带流行的“天柱阳戏”,演出往往以丑角为主,“起步时要抬脚”,“走边转弯转身抬脚,类似矮步和小碎步。旦角、丑角出场都要开四门,锣鼓伴奏。”在湖南,称人戏为“高台戏”,傀儡戏为“矮台戏”。丑角“起步时要抬脚”,正是福建小梨园戏中“傀儡脚”的动作,纯系模仿傀儡而来。

值得提出的是,贵州、四川等地的傩戏,也称为“阳戏”或“扬戏”。通常对“阳戏”名称的解释是:娱人的“阳戏”与娱神的“阴戏”相对而称,故名。其实,无论阳戏、阴戏,都是傩戏,在演出场所、时间、形式、目的诸方面,都没有什么区别。而且,“阳戏”又可以写作“扬戏”,用阴、阳相对而称是无法解释的。

傩戏称“阳戏”,与傀儡戏称“阳戏”原因相同。湖南傩戏《大盘洞》第四场,有“樱哥”教“桃花”唱莲花闹的场面。这“樱哥”相当于西域秧歌中的姎哥、羊高。

云南、四川都有梓潼戏,“一般由新婚、婚后不育、有女无子或童子久病的人家邀请去演出,意在求子还愿,祈神赐福。” 又名“子童戏”、“阳戏”,其实就是傩戏的一种。二者的关系很清楚,可见“阳戏”祈祷生殖的旨意。在元杂剧中,皇帝往往称其后妃为“子童”或“梓童”。《汉武故事》曾讲到卫子夫入宫,岁余不得见,涕泣请出。武帝则因夜梦“梓树”而幸卫子夫,从而得子,并立子夫为皇后。这或许就是帝称后为“梓童”的开始,也可能就是梓潼戏的来历。而又名“阳戏”者,则是从童子—姎哥—秧歌—阳歌而来。

大型秧歌在黔南布依族、苗族自治州的罗甸县羊肠乡,流行着阳戏。“阳戏班里汉族人多一些,但和该戏有关的习俗,却以布依族为主。在布依族村民的某些家庭里,供奉着‘送子娘娘’、‘童子’的小偶像(约二十多公分高),如果某家长期不生育小孩,就要由亲戚朋友帮助,到供有‘送子娘娘’的家里去‘偷’送子娘娘、童子的小偶像。被偷的主人明明知道这些人来‘偷’童子的,则任其偷走,不闻不问,内心里得到一种愉快的感觉。童子被盗走到无子的家后,主人家即用红绸包好,藏在不易丢失的地方,同时向神灵许了获子的愿望,而当怀孕生育小孩之后,就要请‘阳戏’班来唱戏庆贺”可见“阳戏”中求子内容所占份量及其与傀儡戏的关系。因为,“送子娘娘”与“童子”都是木偶雕像,又都是被当作神来祈祷的。

大型秧歌在黔南布依族、苗族自治州的罗甸县羊肠乡,流行着阳戏。“阳戏班里汉族人多一些,但和该戏有关的习俗,却以布依族为主。在布依族村民的某些家庭里,供奉着‘送子娘娘’、‘童子’的小偶像(约二十多公分高),如果某家长期不生育小孩,就要由亲戚朋友帮助,到供有‘送子娘娘’的家里去‘偷’送子娘娘、童子的小偶像。被偷的主人明明知道这些人来‘偷’童子的,则任其偷走,不闻不问,内心里得到一种愉快的感觉。童子被盗走到无子的家后,主人家即用红绸包好,藏在不易丢失的地方,同时向神灵许了获子的愿望,而当怀孕生育小孩之后,就要请‘阳戏’班来唱戏庆贺”可见“阳戏”中求子内容所占份量及其与傀儡戏的关系。因为,“送子娘娘”与“童子”都是木偶雕像,又都是被当作神来祈祷的。

英歌

英歌是将击鼓舞蹈(武迓鼓)与“戏装”表演(文迓鼓)分作两个部分。前一部分保留了讶鼓的名称 “莺歌”,而将戏剧性的表演称“后棚”。

宋江阵

福建、台湾有一种名为“宋江阵”的娱乐形式,亦即英歌,却索性连“英歌”、“秧歌”之名统统舍弃,换上了在汉族人看来名实相符的新名称。然而,漳州、泉州却把饰童男女巡游称作“迎阁”,仍带有秧歌、讶鼓的印记。

求购

求购