- 襄城县

襄城县

历史沿革

襄城县历史悠久,早在新石器时代,已有先民在此狩猎农耕,襄城春秋时名“氾”,郑地。周襄王姬郑十六年(前636年)居于氾,周景王五年(前540年),襄城属楚,楚灵王在氾之西北隅筑新城,因周襄王曾居此,故名“襄城”。

战国时期,襄城居秦、楚、韩、魏之间,隶属迭更。迨秦统一,设襄城县,并在城颍设颍阳县,属三川郡,

首山西汉初改属颍川郡(治今禹州市)。

首山西汉初改属颍川郡(治今禹州市)。

王莽新政时,改襄城为“相城”。

东汉恢复襄城原名。

三国时属魏。

西晋仍置襄城郡。

东晋咸康二年(336年)废襄城郡,还并颍川。

北魏又置襄城郡。太和十一年(487年),析襄城之首山,高阳山以南至滍水设高阳县,隶属汉广郡。

东魏武定六年(548年),广州治所迁襄城。

北周改襄城郡为汝州。大业三年(607年)废汝州,襄城仍属颍川郡。

唐武德元年(618年)置汝州于襄城,领汝坟、期城县。贞观元年(627年)废汝州及汝坟、期城二县,汝坟原襄境归襄城县,属许州。开元四年(716年)属仙州(治今叶县)。开元十六年(738年)废仙州,还属许州,是年,又改属汝州(治今临汝)。开元二十八年(740年)再属许州。天宝七年(748年)属临汝郡。乾元初改属汝州。大历四年(769年),又以叶、襄置仙州,次年州废,仍隶汝州。

五代时,后梁属许州,后唐、后晋、后汉、后周均属汝州。

北宋仍属汝州,隶河南道。至道三年(997年)属京西路。元丰六年(1083年)属京西北路。

金初属汝州,隶汴京路。泰和七年(1207年),改属许州昌武军,隶南京路。

元至元二十五年(1288年)属许州,隶汴梁路。

明属许州,隶开封府。

清雍正二年(1724年),升许州为直隶州,十二年又升为许州府,乾隆六年(1741年),仍复许州为直隶州,县均属之。1913年,襄城县属河南省豫东道。

1914年,襄城县属河南省开封道。民国十四年(1925年),直属河南省政府。民国二十一年(1932年),属河南省第五行政区(治许昌)。民国三十六年(1947年)12月12日,襄城县解放,次年1月,隶属豫陕鄂边区,旋划归豫西第五行政区。

1949年7月,隶属河南省许昌行政区。

1986年2月,划为平顶山市辖县。

1997年8月,划归许昌市管辖。[3]

行政区划

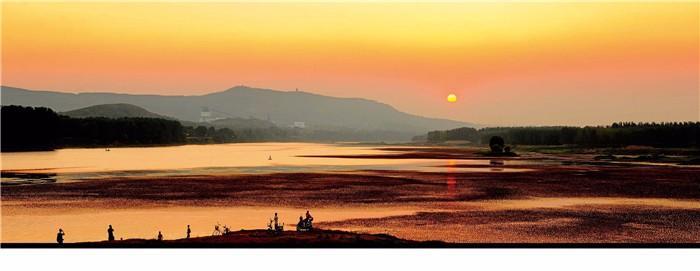

截至2021年,襄城县辖10个镇、6个乡[4]:城关镇、颍桥回族镇、麦岭镇、颍阳镇、王洛镇、紫云镇、库庄镇、十里铺镇、山头店镇、汾陈镇、湛北乡、茨沟乡、丁营乡、姜庄乡、范湖乡、双庙乡。[5][6]县人民政府驻城关镇烟城路。 襄城风光

襄城风光

地理环境

位置境域

襄城县位于河南省中部,地处东经113°22′—113°45′,北纬33°42′—34°02′,东与许昌、临颍、郾城,南与舞阳、叶县、平顶山市郊区,西与郏县,北与禹州市等县市相邻。县境东端姜庄乡河北王村,至西端十里铺乡高庄村,广41千米;南端湛北乡湛湾村,至北端汾陈乡宋堂村,袤31千米。县城居邑境中部略偏西南,北距省会郑州113千米,南离平顶山市区20千米。总面积920平方千米。

地形地貌

襄城县处于伏牛山脉东段,县境西南部为连绵起伏的浅山区,以马棚山为最高,海拔462.7米;北部为丘陵地带,海拔90—128米;中东部为平原,海拔80~90米;东部低洼,海拔64米。县境东西长约41千米,南北宽近31千米。全县地势呈西高东低,由西北王洛乡房村至东南姜庄乡河北王村,坡降为1:1600。诸山系伏牛山余脉,构造为侵蚀低山区。全县有首山、紫云山、令武山、孟良山(原名高阳山)、焦赞山(原名仙翁山)、龟山(原名灵泉山)、尖山、白石山、夜虎山等大小山头9座,面积80.4平方千米。山脉分布在县境西南部的紫云、湛北、山头店3个乡镇。有海拔81—128米的岗丘7个。其中包括八士岗、百宁岗、风阳岗、麦岭岗、胡岗、尧城岗、灵树岗,面积共44.8平方千米,约占全县总面积的20%。

气候

襄城县属暖温带大陆季风气候,四季分明。全县一般冬季受大陆性气团控制,夏季受海洋性气团控制,春秋为二者交替过渡季节。春节时间短,干旱多风,气温回升较快;夏季时间长,温度高,雨水集中,时空分布不匀;秋季时间短,昼夜温差大,降水量逐渐减少;冬季时间长,多风,寒冷少雨雪。年平均日照总时数为2281.9小时,年平均日照率为52%,全年太阳辐射总量为121.49千卡/平方厘米。农作物生长季节的太阳总辐射、光合有效辐射及日照均比较充裕,可满足农作物一年两熟的需要。年平均气温14.7℃,年平均积温5463.8℃。其中:日平均气温7月份最高27.6℃,1月份最低0.8℃。极端最低气温为零下15.3℃,极端最高气温42.3℃。风向随季节变化非常明显,冬季盛行偏北风、夏季多为偏南风,全年以西南风最多。年平均风速2.4米/秒。夏初常出现干热风,以5月24日至29日出现频率最高。

水文

襄城北汝河国家湿地公园襄城县属淮河流域。境内有大小河流16条,遍及全县16个乡(镇),多为西北一东南流向,总长299.5千米。南部为沙汝河水系,东北部属颍河水系。北汝河、颍河两条主干河流,自西部、西北部入境,流经11个乡(镇),总长69.9千米,流域面积309平方千米,承接境外3个地区12个县的经流水;境内支流有14条季节性排涝河道。系西北一东南、南北及西南—东北流向,一分布在全县的16个乡(镇)。

襄城北汝河国家湿地公园襄城县属淮河流域。境内有大小河流16条,遍及全县16个乡(镇),多为西北一东南流向,总长299.5千米。南部为沙汝河水系,东北部属颍河水系。北汝河、颍河两条主干河流,自西部、西北部入境,流经11个乡(镇),总长69.9千米,流域面积309平方千米,承接境外3个地区12个县的经流水;境内支流有14条季节性排涝河道。系西北一东南、南北及西南—东北流向,一分布在全县的16个乡(镇)。

自然资源

水资源

襄城县地表水相当丰富,但时空分布不均,境内各区差异明显,加之地面控制工程少,可利用量不大。地表径流与自然降水相一致,多雨季节强度大而集中,形成径流流失。山岗平原和自流区常年径流量合计为1.42亿立方米,水库仅能控制359万立方米。所产生的径流,多随河道排出境外。过境水量年均达11亿立方米以上.以北汝河流量最大,年达9.47亿立方米,控制工程以及提灌仅能利用0.572亿立方米,占总量的11.8%(按75%保证率计);颍河流量为2.04亿立方米,可利用0.121亿立方米,占总量的12%。

植物资源

襄城县境(包括历史上曾有过的)栽培农作物、林木、花卉和药用植物等,共有467种。县境林业资源丰富,全县林业占地9.6万亩,林木819.2万株,木材蓄积量32.8万立方米,年生长量8.2万立方米,覆盖面积9.6万亩,覆被率7.1%,林种分:用材林、防护林、经济林、特用林、竹林等类,树木品种约85种。境中药资源品种多,蕴藏量大,质量好。据1987年调查,中药植物有4门、80科、285种,总蕴藏量约125177公斤。其中地道、大宗药材30种,新发现的中药材75种,引种药材7种。县境花卉除人药者外,主要有:牡丹、金凤、玉簪、对红等。

动物资源

襄城县境内兽类有野兔、黄鼬(黄鼠狼)、刺猬、狐狸、狗獾、狼、狸猫,鼠、蝙蝠、穿山甲等。鸟类有麻雀、喜鹊、乌鸦、大雁、小燕、斑鸠、山鹰、杜鹃、百灵,啄木鸟、猫头鹰、黄鹂、山鸡、野鸽、鹞、布谷鸟、野鸭、司明喳等。蛇和昆虫类有蝴蝶、蜻蜒、螳螂、蟋蟀、蜘蛛、蜗牛、蚯蚓、蚂蚁、蚱蜢、蝼蛄、蜈蚣、一壁虎、黄蜂、蛴螬、虱子、跳蚤、豆虫、棉蛉、红蜘蛛、地老虎、毛毛虫、蛆、土蚕、蚜、蝇、蚊、蚰蜒、蝉、青布袋、蝈蝈、尺蠖、蛇等。水产类有青蛙、青鱼、草鱼、虾、蟹、螺、团鱼、黄鳝、泥鳅、蛤蜊等。

矿产资源

襄城县境煤炭主要分布在南部和西南部山区,埋深一般为300—1200米,远景储量约为20亿吨左右,保有储量为14.1亿吨,约占平顶山煤田总储量的17.2%。煤炭储量大,质量好,分布集中。县麦岭乡处豫东低凹地带西部,含油层较厚。县礓石资源丰富,总储量约1.17亿立方米,多分布在岗丘地区。礓石是一种生产水泥的主要原料,目前仅是小量地开采利用县红石储量约有37亿立方米。

人口

2021年,年末全县常住人口67.5万人,其中城镇常住人口29.5万人,乡村常住人口38万人;常住人口城镇化率为43.7%。[2]

境内除汉族外,还有回、满、蒙、瑶、壮等18个少数民族。

政治

县长

孙毅:中共襄城县委副书记、襄城县人民政府县长[7]

副县长

田秋琴:襄城县人民政府副县长[8]

韩超:襄城县人民政府党组成员、副县长[9]

孙卫东:襄城县人民政府党组成员、副县长

乔晓光:襄城县人民政府党组成员、副县长[10]

其他领导

赵光明:襄城县农业转型发展领导小组副组长[11]

闫遂凌:襄城县修复生态领导小组副组长、新型城镇化建设领导小组副组长[12]

经济

综述

2021年,全年全县实现地区生产总值(GDP)485.0亿元,同比增长4.7%。其中,第一产业增加值完成42.8亿元,同比增长6.4%;第二产业增加值完成201.1亿元,同比增长2.7%;第三产业增加值完成241.1亿元,同比增长5.9%。三次产业的比重为8.8:41.5:49.7。

2021年,全年全县居民消费价格总指数(简称CPI)同比上涨0.8%。分行业看,呈现“五升三降”格局。其中,衣着类上涨0.5%,居住类上涨0.5%,教育文化和娱乐类上涨5.5%,医疗保健类上涨1.1%,交通和通信类上涨2.4%,食品烟酒类下降1.1%,其他用品和服务类下降2.3%,生活用品及服务类下降1.0%。[2]

第一产业

2021年,全年全县粮食种植面积136.69万亩,比上年增加0.73万亩。其中,夏粮种植面积67.95万亩,比上年增加0.32万亩;秋粮种植面积68.74万亩,比上年增加0.41万亩。油料作物种植面积7.71万亩,比上年增加1.99万亩;棉花种植面积0.06万亩,比上年减少0.3万亩;烟叶种植面积9.24万亩,比上年减少0.21万亩。

2021年,全年全县粮食产量57.30万吨,比上年减少2.6万吨,同比下降4.4%。其中,夏粮产量34.48万吨,比上年增加0.41万吨,同比增长1.2%;秋粮产量22.81万吨,比上年减少3.02万吨,同比下降11.7%。油料作物产量1.81万吨,同比增长37.1%;生猪存栏43.08万头,同比增长2.7%;生猪出栏53.47万头,同比增长33.6%;猪肉产量3.95万吨,同比增长29.9%;禽蛋产量3.26万吨,同比下降8.2%。[2]

第二产业

2021年,全年全部工业增加值完成166.6亿元,同比增长1.2%。规模以上工业增加值同比增长1.5%,其中,高新技术产业增加值同比增长7.1%,战略新兴产业增加值同比下降0.7%。

2021年,在规模以上工业中,分企业类型看:大型工业企业增加值同比下降0.6%,中型工业企业增加值同比增长19.7%,小微型企业增加值同比增长11.0%。重工业增加值同比下降0.4%,轻工业增加值同比增长28.5%。

2021年,在规模以上工业中,分行业看:全年煤炭开采和洗选业增加值同比下降6.1%,炼焦业增加值同比下降48.6%,农副食品加工业增加值同比增长36.6%,化学原料和化学制品制造业增加值同比下降3.0%,电气机械和器材制造业增加值同比增长44.5%,非金属矿物制品业增加值同比增长20.7%,皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业增加值同比增长33.4%,医药制造业增加值同比增长53.7%。

2021年,全年全社会实现建筑业增加值35亿元,同比增长11.9%。全县具有资质等级的建筑企业12家,实现产值20.8亿元,同比增长29.8%。[2]

第三产业

固定资产投资

2021年,全年全县固定资产投资同比增长9.3%。其中,第一产业投资同比增长36.6%,第二产业投资同比增长39.7%,第三产业投资同比下降5.7%。工业投资同比增长36.2%;基础设施投资同比增长35.9%;民间投资同比下降9.8%。房地产开发投资同比下降40.1%。

国内贸易与招商引资

2021年,全年全社会消费品零售总额完成117.6亿元,同比增长9.7%。分城乡看:城镇实现零售额89.4亿元,增长12.1%;乡村实现零售额28.2亿元,增长8.1%。分行业看:批发零售业实现零售额82.3亿元,增长13.1%;住宿餐饮业实现零售额35.3亿元,增长7.2%。

2021年,全年全县实际到位境外资金8580万美元,如期完成市定目标任务。

邮电

2021年,全年全县邮政业务总量完成1.06亿元,同比增长14.6%。全县电信业务收入3.3亿元,年末固定电话用户3.1万户,年末移动电话用户53.9万户,年末互联网络宽带用户19.2万户。

财政与金融

2021年,全年全县一般公共财政预算收入完成22.7亿元,同比增长11.1%。其中,税收收入完成13.5亿元,同比增长6.3%,占一般公共财政预算收入的59.5%。全县一般公共财政预算支出完成52.8亿元,同比增长3.6%。

2021年,年末全县金融机构人民币各项存款余额363.6亿元,同比增长6.0%。其中,住户存款余额314.0亿元,同比增长14.6%。金融机构人民币各项贷款余额258.4亿元,同比增长12.7%。其中,消费贷款47.7亿元,同比增长22.3%。[2]

社会

科学技术

2021年,全县共有国家高新技术企业19家,省级节能减排示范企业3家,省级工程技术研究中心6家,市级企业技术创新中心15家,河南省硅材料高新技术特色产业基地1家,省级科技企业孵化器1家,省级综合性众创空间1家,省级星创天地2家,市级重点实验室4个。

2021年,全年全县共授权专利358件,其中授权发明专利12件。截止2021年末,全县累计拥有有效发明专利105件。[2]

教育事业

2021年,全县教职工人数12351人,其中:幼儿园教职工2714人、小学教职工4953人、中学教职工4362人、中职教职工312人、特殊教育学校教职工10人。全县在校学生157342人,其中:中等职业技术学校4283人、普通高中19094人、初中37080人、小学70787人、幼儿园26053人、特殊教育45人。[2]

学校名称

| 序号 | 高中 | 中专 | |||

| 1 | 河南省襄城高中 | 襄城县实验高级中学 | 襄城县第三高级中学 | 襄城县育人国际学校高中部 | 襄城县职业教育中心 |

文化事业

| 序号 | 高中 | 中专 | |||

| 1 | 河南省襄城高中 | 襄城县实验高级中学 | 襄城县第三高级中学 | 襄城县育人国际学校高中部 | 襄城县职业教育中心 |

医疗卫生

2021年,年末全县拥有县级文化馆1个,县级公共图书馆1个,村级综合文化服务中心448个,文化广场448个;在县级文化馆注册的文化志愿者艺术表演团体32支,文化志愿者700余名;全县有效数字电视用户达到17320户。[2]

民生保障

2021年,全县共有卫生机构735个,其中医院11个,基层医疗卫生机构722个,专业公共卫生机构2个。全县拥有卫生技术人员3771人,实有床位数3879张,乡村医生739人。[2]

环境应急

2021年,全年全县居民人均可支配收入25076元,同比增长8.0%。其中,城镇居民人均可支配收入32947元,同比增长6.5%;农村居民人均可支配收入20238元,同比增长9.1%。全年全县居民人均消费支出19199.8元,同比增长10.9%,其中,城镇居民人均消费支出25480.6元,同比增长9.4%;农村居民人均消费支出15339.2元,同比增长12.0%。

2021年,全年全县城镇新增就业人数13599人,失业人员再就业人数4392人,就业困难人员就业人数1013人,新增农村劳动力转移就业人数4244人,城镇登记失业率控制在5.5%以内。城乡居民医疗参保人数712596人,参保率96.4%。截止年末,全县城镇低保373户454人,累计发放低保资金159.8万元;农村低保8314户13096人,累计发放低保资金3318.2万元。

2021年,全年全县廉租房补贴91户,补贴金额10.02万元。危房改造共132户,投入资金240.1万元。村民住房灾后恢复重建141户,投入资金137.4万元。天然气新增铺设管网54公里,新增城区天然气用户3658户,新增农村天然气用户8960户。[2]

交通运输

2021年,全年全县饮用水源水质达标率100%。可吸入颗粒物(PM10)平均浓度为79微克/立方米,细颗粒物(PM2.5)平均浓度为47微克/立方米,全年空气优良天数为253天。全年新植树木72万株,全县人工造林达439公顷,林木覆盖率达11.6%。全年新增绿地面积23公顷,城区绿化面积达727公顷,城市绿化覆盖率39.88%。

2021年,全年万元工业增加值能耗降低率21.6%。

2021年,全年共发生各类安全生产事故13起,死亡14人。消防火灾事故385起,死亡1人。各类抢险救援132起。社会救助32起。[2]

风景名胜

襄城县南距煤城平顶山20千米,北距古都许昌40千米、郑州国际机场70千米,东距内陆特区漯河45千米。孟平、平禹铁路贯穿境内,311国道和329、238、103三条省道交汇于县城,许平南高速公路穿境而过。

2021年,全年全县交通运输、仓储及邮政业实现增加值26.5亿元,同比增长12.7%。年末,全县农村公路总里程1377.3公里。其中:二级公路187.2公里,四级公路1170.3公里,等外路19.8公里。沥青路面214公里,水泥路面1143.5公里,未铺装路面19.8公里。县道263.9公里,乡道388.3公里,村道725公里。

2021年,全年全县完成货运量1217万吨,货运周转量131321万吨/公里;客运量101.76万人次,客运周转量187.24万人/公里。[2]

获得荣誉

2021年,全年全县各旅游景区(点)接待游客870万人次,旅游综合收入6.09亿元。全县3A级景区3处,分别为襄城县毛主席视察纪念馆、紫云雷洞景区和襄城县仙翁山景区。2A级景区2处,分别为紫云山景区、百宁岗五岳庙景区。全县旅行社4家,其中,独立法人民营旅行社2家。[2]

古城墙

襄城县古城墙是许昌市襄城县古城游览区的重要人文景观,最早建于春秋,成规模于汉代,魏、晋、唐、宋年间,屡加修建;明、清历经修葺,最后形成垛口1944个,长5千米、高7米、宽5米,宏伟壮观的城墙。现存古城墙全长2297米,高6.5米,宽5米。2013年5月,经国务院核定公布为第七批全国重点文物保护单位。[13]

襄城县旅游景点(2)百宁岗五岳庙

襄城县旅游景点(2)百宁岗五岳庙

百宁岗五岳庙为许昌市重点文物保护单位,位于河南省襄城县东南20千米,329省道转县道沟丁路可直达,南距平顶山市区30千米,北离许昌市区45千米,东距漯河市区40千米。

紫云山风景区

紫云山风景区地处河南省襄城县境内,311国道,郑南、许南公路穿境而过,距郑、汴、洛、宛均百余千米,平、许、漯15-60千米,与石人山飞少林寺、乾明寺联为一体。景区由九山十八峰,五湖一条河和众多文物古迹组成,面积40多平方千米。

乾明寺

乾明寺初建于隋开皇十六年(569年),后唐清泰元年(934年)省念禅师扩建,渐成规模。元初曾遭兵焚。明成化年间,主持深别源靠募缘历时14年(1465—1479年)方重建而成。主体建筑有照壁、钟鼓二楼、重门、东西伽兰殿、地藏王殿、中佛殿、弥勒殿、三佛殿、方丈室、戒堂、斋堂、知客房计100余间,占地150余亩。寺院西侧塔林有宋、元、明、清历代砖塔372座,造型各异。首山西端峰巅,有文峰塔,八角十三层,阁楼式砖塔,高十余丈,数十里外便可看到。乾明寺被誉为“中州第一禅林"。2013年5月,经国务院核定公布为第七批全国重点文物保护单位。[13]

毛主席视察襄城纪念馆

毛主席视察纪念馆位于襄城县城区西北十里铺镇小张庄村八七广场,八七广场共占地126亩,其中广场及绿化部分占地117.3亩。广场上矗立着高9米的毛主席铜像,铜像四周矗立着32个碑楼,64通石刻皆采用毛泽东主席的诗词书法作品。毛泽东主席纪念馆位于广场北部,是一处古朴典雅的仿古建筑群。馆区占地面积共8.7亩,建筑面积达2000平方米。主体为柱廊型群体建筑,各展厅朱柱环抱外廊。纪念馆周边民居是以汉族地区传统民居为主流的规整式住宅,以采取中轴对称方式布局的四合院式建筑。[14]

文庙

文庙位于县城老城区偏西北(原城关一小),座北朝南,为河南省1963年公布的重点文物保护单位。该庙为纪念教育家孔子和弘扬儒学而建。庙始建于唐贞观二年(628年),金初战乱遭毁,元至大、至治年间曾两次修葺,明洪武二年(1369年)重建,清康熙二十四年(1685年)改、扩建。扩建后规模宏大,形成南北长192米,东西宽118米,占地22656平方米的建筑群。2013年5月,经国务院核定公布为第七批全国重点文物保护单位。[13]

词条图册

2019年11月13日,襄城县入选2019年中国创新百强县(市)。

2020年1月22日,被住房和城乡建设部命名为国家园林县城。

2020年7月29日,被命名为2017-2019周期国家卫生县城。

2020年11月,入选“2020年中国创新百强县(市)”。[15]

-

威宁彝族回族苗族自治县

2025-11-03 00:31:16 查看详情

求购

求购