- 上肢深静脉血栓形成

上肢深静脉血栓形成

概述

腋-锁骨下静脉血栓形成是以上肢肿胀疼痛、皮肤青紫和功能障碍为主要表现的一组综合征。1949年,Hughes首先描述本症为:“健康成人出现严重程度不同的急性上肢静脉闭塞,而无明确病因学病理学依据者,称为Paget-Schroetter综合征”过去认为本症是一种特发性和自限性疾病对机体并无严重影响;上肢和肩部侧支循环丰富即使主干静脉阻塞也不会造成较重的血液回流障碍;上肢静脉内皮细胞纤溶活性比下肢静脉高出4倍血栓形成后容易再通,因此在治疗上不必过分重视。在这种错误观点的指导下,许多患者由于治疗不积极而酿成血栓形成后遗症。综合文献报道,后遗症的发生率占所有患者的25%~74%,并发肺栓塞者也时有报道。近年来,经过深入研究,对本症有了新的认识提高了治疗效果。

病因

腋-锁骨下静脉血栓形成通常分为原发性和继发性2大类。

1原发性致病原因 原发性的致病原因在血管外一般因上肢的体位改变或强力活动造成血管受压,可伴有或无解剖异常所致的胸廓出口压迫征,如锁骨下静脉在穿过肋锁三角时,受到肋锁韧带、锁骨下肌前斜角肌和突出的斜角肌结节等压迫当上肢做强有力的活动(游泳攀登举重垒球、网球等),或者因某些职业造成上肢的不习惯动作等均可使锁骨下静脉遭受反复损伤而内膜增厚最终导致血栓形成,这就是传统所称的Paget-Schroetter综合征又称“受挫性”静脉血栓形成(effort thrombosis)。

2.继发性致病原因 继发性原因较多如在血管内置入导管、钢丝,刺激性药物注入等。静脉置管后约有1/3的患者可发生血栓形成其中1%~5%有临床症状。此外还有心力衰竭妊娠口服避孕药凝血和纤溶功能障碍、血透的动静脉瘘等。另一些致病原因在血管外,如癌肿、放射治疗第1肋或锁骨骨折等

临床表现

男女和任何年龄均可发病继发性者常有发病原因可追溯;而Paget-Schroetter综合征则以中青年男性多见,2/3病变发生于右上肢这可能与右上肢用力较多有关。4/5的患者在发病前24h有受挫病史,如上肢强有力的活动或长时间上肢处于不习惯的姿势约1/10的患者可无任何诱因,只是经过一夜睡眠后,清晨醒来时发现上肢肿胀、疼痛皮肤青紫和浅静脉曲张是4大主症。上肢肿胀是最早出现的症状,从手指到上臂延及整个上肢而以近侧较为严重。疼痛可与肿胀同时出现或者仅表现为酸胀,活动上肢时加剧,有时可扪及条索状有触痛的血栓静脉。约有2/3的患者因静脉淤血,患肢呈紫红色或青紫色改变浅静脉曲张多在1~2天后形成以肩部和上臂最明显。多数患者的肿胀和疼痛等急性症状,几天或几星期或可自行缓解但尚难达到完全复原,约2/3以上的患者残留后遗病变,表现为不同程度的肿胀和酸痛或者是活动后出现肿胀和疼痛。

检查

上肢深静脉血栓形成

上肢深静脉血栓形成

1.彩色多普勒超声

为首选方式,能够观察腋静脉、锁骨下静脉、无名静脉、颈内静脉的横切面和纵切面直接征象,明确静脉狭窄或闭塞的部位和范围。

2.CT和MRI血管重建技术

可清楚显示血栓形成的范围及周围压迫的情况。

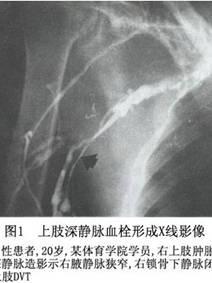

3.深静脉造影

为诊断的“金标准”,可清楚显示血栓形成的范围,同时了解瓣膜的功能及侧支循环建立情况,对制定治疗方案较有价值。

诊断

依据上肢突然出现肿胀、疼痛可做出初步诊断,结合影像学检查可明确血栓的范围及静脉瓣膜功能情况。

治疗

上肢深静脉血栓形成的治疗包括三个方面:急性血栓治疗、血管外压迫治疗和血栓后遗的静脉管腔狭窄的治疗。

急性血栓形成而无明显临床表现者,可不予治疗,血栓多在短期内消散。有明显临床表现,出血风险小者则需抗凝和纤溶治疗。溶栓成功后症状不改善,仍有患肢疼痛、肿胀和青紫者,可考虑手术取栓治疗。病情稳定后,可考虑解除周围组织的压迫。若静脉有短段狭窄或闭塞,应加做静脉补片成形。如果锁骨下静脉病变段十分靠近心脏,可考虑予以静脉内球囊扩张成形术。对于完全闭塞或严重狭窄不能施行静脉成形术者,可做颈内静脉旁路术。

预防

对于血液高凝状态的患者在积极治疗基础疾病的同时,应注意避免上肢的外伤。此外,静脉穿刺过程中避免同一部位反复穿刺及使用强刺激性药物。同时严格无菌操作,防止造成感染。

并发病症

肺动脉栓塞和栓塞后综合征是上肢深静脉血栓的常见并发症。[1]

-

下肢静脉瓣膜关闭不全

2025-11-03 22:03:35 查看详情 -

原发性下肢深静脉瓣膜关闭不全

2025-11-03 22:03:35 查看详情

求购

求购