- 苔藓动物

苔藓动物

物种起源

2021年10月,《自然》(Nature)杂志刊发了西北大学早期生命研究团队张志飞教授指导的博士生张志亮等人的成果——《化石证据揭示苔藓动物门起源于寒武纪早期》,宣告在陕南镇巴县发现了地球上已知最早的苔藓动物(苔藓虫)化石,把苔藓动物的起源向前推进了至少5千万年。[2]

形态特征

苔藓动物(5)

苔藓动物(5)

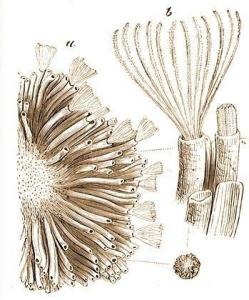

苔藓动物门为群体,营固着生活,外形似苔藓植物,故名。群体的每个个体很小,不及1毫米。外被一由外胚层分泌的角质或钙质的虫室;个体头部不明显,前端体壁外突,于口周围形成圆形或马蹄形物,其上生有触手,触手具纤毛,这是触手冠,称为总担,为摄食器官。肛门开口于总担的外侧,故名外肛动物Ectoprocta。雌雄同体,通常以出芽生殖。

苔藓动物群体,按生长方式可分为直立型和被覆型两大类,大多数苔藓动物都属于后一类。这类群体平卧在各种基质上,形状多半很单纯,呈薄层状、皮壳状,多数为单层。双层或多层的群体则形状比较多样。直立型群体的生长自由度大,群体形状错综复杂,常见的有块状、网状、链条状、扇状、树枝状、树丛状等。苔藓动物群体普遍存在类同现象,即同一群体类型(如网状群体和分枝状群体),可以平行出现在不同种、属、甚至科、目中。苔藓动物对生活环境具有高度适应能力,即使是同1个种,也会因环境条件的不同而发生群体形态的变异。

个虫体壁由表皮、上皮和腹腔膜构成。表皮由上皮分泌,几丁质或胶质,或钙化成为坚硬的外骨骼。

触手冠、消化管以及相关联的肌肉是个虫的主要组成部分,共称为虫体。各类苔藓动物的虫体结构大体相近,通常呈梨形或瓶形。消化管弯曲成“U”字形,由口、咽、胃、直肠和肛门组成。肛门因消化管弯曲而与口十分接近,但开口于触手冠之外。触手冠是苔藓动物的摄食器官,当摄食时,借助体壁变形使触手冠伸出体外。

苔藓动物既没有呼吸、循环和排泄系统,也没有视觉和听觉器官。控制虫体活动的唯一中枢机构是位于虫体顶端、口和肛门之间的类球形神经节。

苔藓动物群体为雌雄同体,个虫多数也为雌雄同体。精巢位于胃绪上,卵巢通常在个虫体壁上。精巢和卵巢均无输导管,生殖细胞输入体腔内,由体腔孔逸出体外。

苔藓动物是一类水生群体动物。这类动物先后被命名为群虫(Polyzoa Thompson,1930)和苔藓虫(Bryozoa Ehrenberg,1931)。后一名称虽命名较晚,但由于优先律不在科以上分类群名称中严格实施,而多数国家,特别是欧洲大陆和美国学者的长期惯用,现已获得广泛的使用。多数苔藓动物生活在奥陶纪到现代的正常海水中,营底栖固着生活。已知至少有1300个属,1.5万个化石种,4000个现生种。属微体化石,有一定的生态和地层意义。

生活习性

苔藓动物图册(2)苔藓动物绝大多数都生活在海洋中。多栖息在大陆架浅海。一般都固着在坚硬的附着基上,少数种类借附着机构定着于泥沙中。摄食水中的悬浮物。

苔藓动物图册(2)苔藓动物绝大多数都生活在海洋中。多栖息在大陆架浅海。一般都固着在坚硬的附着基上,少数种类借附着机构定着于泥沙中。摄食水中的悬浮物。

苔藓动物摄食水中的悬浮物。当触手冠伸出体外时,触手即伸展成触手钟,含有食物颗粒的水从触手冠上部进入触手钟内,然后聚集在口的上部,进入富有弹性的咽内,借咽的突然膨胀,吸入胃内。

游生物,其排列形式亦似漏斗,口在其顶端。正在取食的苔藓虫于受惊时会藉其强大的牵缩肌之助将触手缩回体内。随後,个员收缩体壁,将液体及触手逼出,返回水中。因为大部分个员的虫室为钙质,苔藓动物得以留下长期的化石纪录。最早的苔藓动物化石是下奥陶纪(4.3亿年前至5亿年前)的窄唇类。大部分锻石石地层,尤其是与页岩交替排列者,保存著苔藓动物化石。苔藓动物似乎进化极为迅速,有一些目繁盛数百万年後又告绝灭。

苔藓虫是固着生活的群体动物。个体小,不分节,具体腔。体外分泌一层胶质,形成群体的骨胳。虫体前端有口,口的周围有一冠状物,称“总担”,其上生许多触手。消化道U字形,口和肛门因而靠近。无排泄和循环器官。海水、淡水均产。在地质时代种类很多,奥陶纪即已出现,现代尚有生存。

种类介绍

苔藓动物图册(3)苔藓动物简称苔藓或苔虫,是动物界中一门具有真体腔的水生动物,因其有些类群的群体形如苔藓植物而得名。除其浮游幼虫阶段营浮游生活外,几乎所有苔藓虫均附着或固着在附着基上终生营附着或固着生活,无活动能力。除少数类群生活于淡水或咸水水域外,绝大多数苔藓虫都生活于海洋中。从潮间带至热带海洋,都有苔藓动物的踪迹,但大多数苔藓虫生活于大陆架的浅海海底。

苔藓动物图册(3)苔藓动物简称苔藓或苔虫,是动物界中一门具有真体腔的水生动物,因其有些类群的群体形如苔藓植物而得名。除其浮游幼虫阶段营浮游生活外,几乎所有苔藓虫均附着或固着在附着基上终生营附着或固着生活,无活动能力。除少数类群生活于淡水或咸水水域外,绝大多数苔藓虫都生活于海洋中。从潮间带至热带海洋,都有苔藓动物的踪迹,但大多数苔藓虫生活于大陆架的浅海海底。

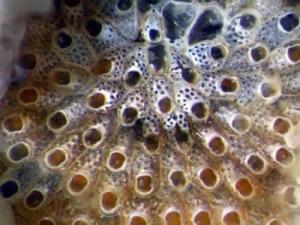

所有苔藓虫都毫无例外地形成群体,一般个体很小,大约在0.5--1mm之间。它们按生长方式可分为直立型和被覆型两类,前者如西方三胞苔虫,后者如阔口隐槽苔虫。

分布于近海的苔虫常附着在浮标、船舰底部、海洋工程设备、养殖动物体表及鱼虾贝类养殖笼网等设施上,可带来严重危害。但某些苔虫又是重要的海洋药用生物,具有很明显的开发利用前景。据文献记录,全世界已发现2万种

膜孔苔虫属(Membranipora)的苔藓动物

苔虫,其中约5千种生活于海洋中,我国现有苔虫约1200种。

苔藓动物的生存种类约 4000种,化石种有15000种。

苔藓动物门主要分为被唇纲和裸唇纲两个纲。

苔藓动物被唇纲(Phylactoloemata)总担呈马蹄形,口背侧具一上口突(epistome)(又称上唇,实为口背侧的一体壁突起);淡水产。淡水苔虫北京产3种;杭州有5属8种,羽苔虫属(Plumalella)(图11-1A)中的4种:灌木羽苔虫(P.fruticosa)、丛匐羽苔虫(P.repens)、裂头羽苔虫(P.em-arginata)及斑条透明苔虫(Hyalinella punctata)为世界性种。拟菌羽苔虫(P.fungosa)除杭州外尚分布于北京、沈阳、南京等地。

苔藓动物被唇纲(Phylactoloemata)总担呈马蹄形,口背侧具一上口突(epistome)(又称上唇,实为口背侧的一体壁突起);淡水产。淡水苔虫北京产3种;杭州有5属8种,羽苔虫属(Plumalella)(图11-1A)中的4种:灌木羽苔虫(P.fruticosa)、丛匐羽苔虫(P.repens)、裂头羽苔虫(P.em-arginata)及斑条透明苔虫(Hyalinella punctata)为世界性种。拟菌羽苔虫(P.fungosa)除杭州外尚分布于北京、沈阳、南京等地。

裸唇纲(Gymnolaemata):总担为圆形,无上口突;绝大多数海产,我国已报道199种,鸟头草苔虫( Bugula avicularia)(图11-2),除正常个体外,尚有鸟头体(avicularia),形似鸟头,颚可开闭,能除去体上的污物。这是群体的多态现象。棘苔虫(Scrupocellaria)具有鞭器(vibraculum),刚毛状,摆动可除去体上的外物。

管孔目

苔藓动物克神苔虫科

苔藓动物克神苔虫科

青岛地区发现象芽克神苔虫和爱氏双克神苔虫二属二种。其中,象芽克神苔虫,群体直立,树枝状,乳白色,几丁质关节黄色。个虫界限在分枝中央模糊,个虫开口于分枝前面。育卵室梨形,胞口围管形。分布于石老人、鲁迅公园、灵山岛、黄岛海域。

管孔苔虫科

青岛海区仅发现三种。其中,萨尔米皿苔虫群体被覆叶状、不规则椭圆形。个虫直立、圆筒状,不规则放射状排列,室口椭圆形。育卵室横椭圆形。胞口围细管形。分布于灵山岛和石老人水深0~20米处。扇形管孔苔虫,群体被覆灰白色,灰紫色,双叶形。个虫长管状,斜向直立,放射状排列。群体基面有同心圆排列的附着突起。育卵室埋于自个虫之间,表面呈叶状,胞口围细管状。分布于石老人、鲁迅公园、灵山岛、黄岛海域。美丽管孔苔虫,群体被覆,扇状分枝,相邻分枝再有钙质管连接。个虫管状,2~3列,斜向排列,外列个虫较长。育卵室位于分枝末端。团块状,在分歧处呈两叶状。胞口围椭圆形。

碟苔虫科

青岛海区确定种名的仅王冠蝶苔虫一种。群体被覆,呈圆盘形,白色,中央隆起,边缘具放射线,个虫长圆筒形,室口圆形。边缘个虫较短,近中央的个虫较长,斜向直立规则地作放射状排列。卵室嵌于自个虫之间,胞口围短管状,其开口椭圆形。分布于石老人、鲁迅公园、灵山岛、黄岛海域。

栉口目

袋胞苔虫科

青岛海区仅发现覆盖鲍克苔虫一属一种。群体直立,匍茎双歧分枝,个虫在分歧处呈螺旋排列。个虫筒形。室口斜四角形。分布于石老人、中港海域。

软苔虫科

青岛海区定名的仅聚合软苔虫一种。群体被覆,半透明,薄膜状,白、黄、赤褐色,由单层个虫组成。个虫六角形。室口圆形,位于末端,开口于乳头状突起上。分布于团岛湾、黄岛海域。

唇口目

青岛海区约有120种,已确定种名的有66种,分隶24科44属。

列胞苔虫科

只有列胞属一属,青岛地区共有二种。该属成员个虫皆由被覆的匍茎状部分和直立的臂状部分构成。(一)为黑蛇列胞苔虫,个虫被覆部分具斑点,直立部分始端具环纹,前膜区位于末端部分,其先端呈蛇头状,即顶边圆形。分布于鲁迅公园、石老人潮间带和胶州湾10~30米深处;(二)为平截列胞苔虫,直立部分始端无环纹,末端部分的先端平截。分布于鲁迅公园、石老人、黄岛和胶州湾10~30米深处。

微室苔虫科

中国仅微室苔虫属一种,青岛地区仅蹄形微室苔虫一种。个虫喇叭形,前膜面向末端,以前出芽产生生殖个虫,卵胞双瓣型,具中肋。分布于灵山岛近岸水域。

膜孔苔虫科

个虫无裸壁或仅具痕迹始端壁。无鸟头体。无卵胞。无墙孔。初虫双生型。青岛地区有6种,主要有4种。(一)为双花拟膜孔苔虫,群体被覆。个虫末端两隅的端呈球状,球缘具若干刺状突起。分布于栈桥、鲁迅公园、黄岛和胶州湾5~20米水深处;(二)为萨膜孔节虫,群体被覆直立,直立部分牡丹花状。个虫横壁壁孔室为排成一横列的单孔型小孔,隐壁无中央突起。分布于红岛、黄岛、灵山岛海域;(三)为大室膜孔苔虫,群体形态如同萨氏膜孔苔虫,但个虫横壁壁孔室为一对多孔型大孔,隐壁始端具中央突起。分布于红岛、灵山岛、石老人海域;(四)为东方帐苔虫,曾称网纱帐苔虫,后者为欧洲与美洲的大西洋种。群体被覆,个虫横壁为一对多孔型大孔,每一个虫始端两隅各有一个三角形类球形疣突。分布于石老人、团岛、黄岛海域。

琥珀苔虫科

裸壁较发育,边缘刺较多。青岛海区已发现3种。一为艳丽琥珀苔虫,群体被覆。每一个虫末端和始端两隅各有分叉的细刺盖在前膜上形成前盔。分布于石老人、鲁迅公园、黄岛、灵山岛海域。二为美丽琥珀苔虫,群体被覆。个虫具1对端刺和6~10对侧刺,始端裸壁上另有1~2根直立的粗刺。分布于石老人、团岛、灵山岛、红岛海域。三为东方楣琥珀苔虫,群体被覆,扇状或皮壳状。个虫有一由扁平侧刺愈合而成的前盔。分布于黄岛及灵山岛近岸海域。

藻苔虫科

青岛海区现有深色多穴苔虫1属1种。群体被覆,单层或多层,有附属鸟头体和代位鸟头体。分布于灵山岛水深10米处。

丽苔虫科

多数成员具口上卵胞,常有鸟头体,边缘有刺或无刺。青岛海区已发现3属6种,主要有线形丽苔虫、拟粗丽苔虫、多刺长钩苔虫。(一)线形丽苔虫,口上卵膜具一横肋,边缘刺8~12对。前鸟头体球形。群体淡黄色。分布于灵山岛和黄岛海域。(二)拟突丽苔虫。群体红褐色。侧刺2对,有前鸟头体和侧鸟头体,前者小,后者大。分布于灵山岛近岸海域5~20米处。(三)多刺长钩苔虫。群体褐色,个虫具边缘刺7~10对。鸟头体为直立圆柱形。分布于石老人、大麦岛、鲁迅公园、黄岛及胶州湾水深20米处。

草苔虫科

群体直立,双歧分枝、无关节,鸟头体具柄。青岛海区已发现3属6种,常见的有3种。(一)多室草苔虫。群体红褐色,偶尔黑暗色,直立,双歧分枝。口上卵胞白色。个虫无端刺。无鸟头体。分布于石老人、鲁迅公园、中港、大港、黄岛、灵山岛。(二)加州草苔虫。群体淡黄色,直立,双歧分枝。个虫具端刺5根。有柄鸟头体附于个虫末端外侧。分布于石老人、鲁迅公园、中港、黄岛、灵山岛。(三)中华缨苔虫。群体匍匐。个虫呈舟形,端刺2~4根,侧刺7~9根。有柄鸟头体位于始端裸壁上。个虫基面有特殊的钙化区。分布于灵山岛和胶州湾水深10~20米处。

格苔虫科

青岛海区仅有奇异格苔虫1属1种。群体匍匐,由单列枝条组成。个虫舟形,口刺4根、短,侧刺6~11对、长,无连接管。无鸟头体。无卵胞。分布于灵山岛、黄岛。

松苔虫科

群体直立,分枝双列或多列,具关节或无关节,鸟头体附属型。振鞭有或无。卵胞口上型。青岛仅3属3种。(一)美髯松苔虫。分枝多列,无关节,枝背具中脊,个虫无盖刺。前鸟头体锥体形或细管形。分布于胶州湾10~40米海底;(二)粗糙无鞭苔虫。分枝多列。无关节。枝背无中脊,个虫具盖刺。边缘个虫前鸟头体增大,吻两侧缘锯齿形。分布于胶州湾水深10-40米海底;(三)西方三胞苔虫。分枝双列,具关节。个虫具端列5根,盖刺形状多变。无振鞭体,无前鸟头体。侧鸟头体大,三角形。口上卵胞球形,表面有孔饰。分布于石老人、大麦岛、鲁迅公园、团岛、中港、大港、黄岛、薛家岛、灵山岛海域。

端品苔虫科

青岛海区仅埃及偶苔虫1属1种。群体直立,具关节,节间部由一对个虫组成,生殖个虫由普通个虫增大而成。有无柄鸟头体和有柄鸟头体。分布于石老人、黄岛、灵山岛海域。

胞苔虫科

青岛海区仅班胞苔虫1属1种。群体直立,具关节,节间部圆柱形,个虫六角形室半圆形,鸟头体代位型,与自个虫大小相等,颚骨等腰三角形,末端具垂尖。内陷卵胞埋于末端相邻个虫内,胞口始端中央有一类方形突起。分布于胶州湾水深10-40米海底。

筛孔苔虫科

前壁主要由前盔组成,前盔由排成拱形的助刺在中线愈合而成。卵胞口上型。有口刺。鸟头体代位型或附属型,有的无鸟头体。青岛海区仅发现3属3种。(一)环纹筛孔苔虫。群体被覆。前盔由6-8对扁平助刺在中线愈合而成,肋间孔6-8列。卵胞略成三角形,一对口刺在卵胞上方愈合成弓形。分布于灵山岛近岸近水域20米;(二)叉状妃苔虫。群体被覆。前盔由6-8对刺愈合而成,有助间放射沟6-8米,每条沟内有6-8个小孔。端刺1对均双分叉。卵胞中央有一纵脊。分布于灵山岛15米水深处;(三)马蹄艳丽苔虫。群体被覆。前盔4-6对助刺愈合而成,肋间沟4-6条,沟内有小孔4-6个,孔缘有钙质加厚卵胞球形,表面光滑。分布于灵山岛水深15米处。

广口苔虫科

青岛地区仅双唇广口苔虫1属1种。群体被覆,亚圆形斑块状。个虫卵圆形。

敏苔虫科

青岛海区仅发现2属4种。(一)分离敏苔虫。群体被覆,由单列枝条组成。个虫末端膨大,始端细管形,新个虫由母个虫末端部分产生侧芽而成,帮新枝条与母枝条成十字形交叉。雌个虫小而短,口上卵胞前面有一圆形纹饰。分布于胶州湾水深10-40米海底;(二)透明小分胞苔虫。群体被覆,半透明,薄膜状或皮壳状。普通个虫长卵贺形,雌个虫短卵圆形,雄个虫细管形,相邻个虫以连接管相连。口上卵胞表面有若干个孔。分布于石老人、黄岛、灵山岛及胶湾水深20-40米海底。

胞苔虫科

青岛海区仅发现2属2种。(一)有助钩孔苔虫。群体被覆,个虫六角形。前壁有一圈大的边缘孔,孔间放射助粗壮。鸟头体在粗壮的口下疣突上,前壁始端另有凹出的大形鸟头体。室口呈种形。分布于石老人和灵山岛;(二)北极胞苔虫。群体被覆,单层。个虫卵圆形或六角,室口圆形,有中央齿。室口末端和前壁两侧边缘孔。前壁表面颗粒状。口侧鸟头体成对。卵胞球形,有一列边缘孔和放射沟。分布于灵山岛水深20米处。

裸钩苔虫科

青岛地区现仅发现2属2种。其中,长吻裸台虫群体被覆,亚圆形斑块或不规则皮壳状淡黄色或灰白色。个虫六角形。前壁表面光滑,边缘孔位于两侧。鸟头体成对,分别位于个虫中部的一侧。室口圆形,始端具中央齿和两齿突。卵胞球形,表面光滑,有一圈边缘孔。分布于灵山岛近岸水域和胶州湾湾口附近水深10-45米处。

隐槽苔虫科

青岛海区仅发现阔口陷槽苔虫1种。群体被覆,圆形或亚圆形斑块,色泽多变:白,黄,桔黄,粉红,红或棕色。个虫卵圆形或长方形。前壁有泡状班窝,泡内具低陷小孔。口盖钟形。无卵胞。无鸟头体。分布于石老人、大麦岛、鲁迅公园、小青岛、栈桥、沧口、红岛、黄岛、薛家岛、红石崖水域水深0-10米处。

血苔虫科

青岛地区仅项圈血苔虫1种。群体被覆,扇状,圆盘状或皮壳状,边缘部分常脱离基质隆起成波纹状,血红色,暗红色,偶尔黑褐色或黑色。个虫长方形,前壁有许多圆形小孔。室口圆形,始端有圆形小窦。口盖褐色,始端两侧各有一圆形纹饰。分布于石老人、鲁迅公园、小青岛、栈桥、团岛、红岛、沧口、黄岛、灵山岛、竹岔岛、红石崖海域。

巨孔苔虫科

青岛地区现仅发现马蹄突马孔苔虫1属1种。群体被覆,白色,黄色或桔黄色。前壁表面光滑,稍ao每侧具边缘孔4-6个,孔间具有放谢肋共4-6条。室口钟形,两侧始端各有一齿将室口分为上下两叶,上叶大下叶小。大鸟头体位于室口一侧,颚骨长三角形,小鸟头体位于前壁始端一侧,鄂骨半圆形或半椭圆形。口上卵胞表面颗粒状,饰有若干小孔。分布于灵山岛及胶州湾10-50米海底。

裂孔苔虫科

青岛海区仅发现2属2种。(一)独角裂孔苔虫。群体被覆,单层,斑块状或皮壳状,色泽多色:白,灰白,绿鲜红或褐色。个虫六角形或长方形。前壁有许多小孔,在室口始端常有一疣状突起。室口圆形,始端有亚圆形小窦和两个小齿突。口侧鸟头体成对或单一。口上卵胞球形,表面光滑或具一钙质疣突,弧缘具一圈放射肋。分布于沧口、石老人、麦岛、鲁迅公园,小青岛、栈桥、沧口、红岛、黄岛、薛家岛、灵山岛、竹岔岛、红石崖海域;(二)双型等襟苔虫。群体被覆,直立,淡黄色或黄褐色,被覆部分单层皮壳状。直立部分双层牡丹花状。个虫长方形,前壁有许多小孔。口下鸟头体大小多变,颚骨半圆形,半椭圆形或匙形。口上卵胞球形,表面有许多小孔。分布于灵山岛和大麦岛海域水深5-20米处。

缘孔苔虫科

青岛海区仅发现4属5种,常见的有3种。(一)球形假缘孔苔虫。群体被覆,单层或多层。个虫椭圆形,前壁具边缘,表面颗粒状。室口始端具窦,有中央齿和齿突,有大小两种鸟头体;(三角形和匙形)。口上卵胞球形。有若干大小不一的饰孔,孔缘皆隆起。分布于灵山岛近岸水域水深5-20米。(二)圆吻孔苔虫,群体被覆,个虫呈六形或卵圆形。前壁光滑,有一列边缘孔。圆形鸟头体位于巨大的口下疣突上,疣突基部有2-3个小孔。分布于灵山岛海域;(三)多育拟缘孔苔虫。群体被覆,单层,圆班块状,白色,玫瑰红色或棕色。个虫长方形,前壁光滑,具大形边缘孔,孔间具肋。室口圆形,始端具窦。中央齿大小多变,齿突明显。口下鸟头体小,颚骨半圆形,批向始端。

拟小孔苔虫科

青岛海区仅发现2属4种。(一)马氏斑孔苔虫。群体被覆,单层,不规则斑块状。个虫卵圆形或长椭圆形。室口D形,底边直。前壁光滑半透明或不透明中央有一新月形调整囊孔,至口两侧边缘有许多小孔,调整囊孔始端的前壁无孔。无鸟头体。口上卵胞球形,弧缘一列小孔。分布于石老人、灵山岛、黄海海域及胶州湾10-40米海底;(二)纤毛拟小孔苔虫。群体被覆,白色,斑块状或皮壳状。个虫六角形或椭圆形。室口D形,其底边直。口刺4-6根,前壁有许多小孔和半圆调整囊孔。鸟头体成对或单一,位于调整囊一侧或两侧,颚骨狭长但两侧无齿状突出。口上卵胞球形,弧缘有放射肋,前面有若干小孔。分布于灵山岛水域和胶州湾10-40米海底。

分胞苔虫科

青岛海区仅发现1属2种。其中,柯氏分胞苔虫,群体被覆,瘤状或豆状,常双分叉形。个虫直立,前壁光滑,有若干边缘孔。有一对直立的口围鸟头体。室口圆形,始端具圆形小窦。代位鸟头体颚骨匙形。口上卵胞弧缘有放射肋和放射沟。分布于石老人,灵山岛海域和胶州湾5-40米海底。

俭孔苔虫科

青岛海区仅发现太平俭孔苔虫1属1种。群体直立,网状。个虫六角形。前壁光滑无孔。室口亚圆形,始端具圆形小窦。前鸟头体大,吻凸,几乎与个虫平面垂直,颚骨长三角形,斜向始端。网下鸟头体位于群体基面,网孔始端吻和颚骨末端。网下鸟头体位于群体基面,网孔始端吻和颚骨末端均呈钩状。分布于石老人、灵山岛、汇泉湾、栈桥海域2-20米处。

锥胞苔虫科

群体锥形或扇形,借附根插于泥沙底或与其他枝状苔藓虫丛生在一起。青岛海区已确定种名的仅2属3种。其中,低平锥胞苔虫,群体圆锥形,个虫椭圆形,均位于群体体表,圆形小窦位于室口末端而非始端,一列室口与一列鸟头体自锥顶向锥底作交替放射排列。分布于胶州湾10-45米沙泥质海底。

-

人类与动物心理学论稿

2025-09-20 10:35:29 查看详情 -

长城汽车发布生命体征监测技术 或仍将以动物命名

2025-09-20 10:35:29 查看详情 -

西汉虎耳动物格斗铜贮贝器

2025-09-20 10:35:29 查看详情

求购

求购