- 成矿谱系

成矿谱系

基本内容

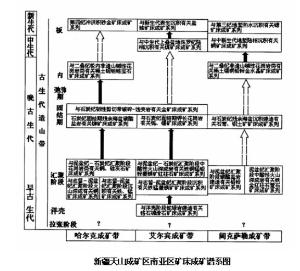

新疆成矿谱系图矿床成矿系列这一名词虽然是中国的矿床学家正式提出的,但应该说是几十年来成矿学特别是区域成矿学研究的一个必然趋势。近年来更是进行了大量的研究,加上1983 年补充的6个成矿系列,总共也只有25个成矿系列。而现在已经通过对南岭地区、长江中下游地区、秦岭地区、西南三江地区、阿尔泰地区、新疆、黑龙江、河北等 12个省 (区) 以及全国金矿、全国非金属矿床及全国主要成矿区带的矿床成矿系列进行了第一轮的研究,初步厘定了上百个矿床成矿系列,并公开出版了第一代全国前寒武纪、古生代及中-新生代矿床成矿系列图。二十年来,成矿系列的概念在生产实践中得到了广泛的运用与深入研究。"九五"期间 (1990~1995),原地质矿产部第二轮全国成矿远景区划工作采用了矿床成矿系列概念作为成矿分析的地质理论基础,对促进成矿预测工作起到了很好的作用。

新疆成矿谱系图矿床成矿系列这一名词虽然是中国的矿床学家正式提出的,但应该说是几十年来成矿学特别是区域成矿学研究的一个必然趋势。近年来更是进行了大量的研究,加上1983 年补充的6个成矿系列,总共也只有25个成矿系列。而现在已经通过对南岭地区、长江中下游地区、秦岭地区、西南三江地区、阿尔泰地区、新疆、黑龙江、河北等 12个省 (区) 以及全国金矿、全国非金属矿床及全国主要成矿区带的矿床成矿系列进行了第一轮的研究,初步厘定了上百个矿床成矿系列,并公开出版了第一代全国前寒武纪、古生代及中-新生代矿床成矿系列图。二十年来,成矿系列的概念在生产实践中得到了广泛的运用与深入研究。"九五"期间 (1990~1995),原地质矿产部第二轮全国成矿远景区划工作采用了矿床成矿系列概念作为成矿分析的地质理论基础,对促进成矿预测工作起到了很好的作用。

成矿系列

成矿谱系地表图按照目前的研究程度,矿床的成矿系列可以理解为“在一定的地质历史时期,在一定的地质构造单元,与一定的地质作用有关的一组具有成因联系的矿床的自然组合”。

成矿谱系地表图按照目前的研究程度,矿床的成矿系列可以理解为“在一定的地质历史时期,在一定的地质构造单元,与一定的地质作用有关的一组具有成因联系的矿床的自然组合”。

阿尔泰地区按照地质演化与成矿特征提出的成矿系列划分方案如表1所示,其中与海西期构造-岩浆作用有关的铁、铜、镍、铅-锌、金、稀有金属矿床成矿系列又可以进一步分为五个成矿亚系列,这5个亚系列分别形成于阿尔泰海西期造山过程的不同阶段或同一阶段的不同的地质构造部位,因而相互之间具有内在的成因联系,他们共同构成了海西旋回的成矿谱系。因此,不同造山旋回及其不同阶段及不同部位造就了不同的矿床成矿系列及亚系列,反之,不同的矿床成矿系列及其亚系列同样可以指示不同的构造演化阶段与构造部位。

在上述成矿系列中,以岩浆作用成矿系列组合研究最深入,它包括海西旋回造山过程中形成的成矿系列(表1中的C系列)和造山后印支-燕山期形成的成矿系列(表1中的D系列)。这两个系列形成的构造环境明显不同,相关的岩浆岩组合也不同,矿种也不尽相同,其中又以前者较好地代表了整个造山过程从拉张到挤压再到闭合、伸张的不同阶段的演化历史。变质作用组合中的前寒武纪成矿系列,目前研究程度不够,但已经在库尔提、库额尔齐斯等地发现存在有不少条带状磁铁石英岩和磁铁角闪岩,值得今后注意;在我国境内加里东期变质作用成矿系列主要包括一系列与变质岩地层整合产出的伟晶岩型白云母矿床,含稀有金属但不是主要的,其中,那森恰矿床白云母40Ar/39Ar法坪年龄为447.66Ma,青河拜城的白云母40Ar/39Ar法坪年龄为436.04Ma,也拉曼矿床伟晶岩的Rb-Sr等时线年龄为426Ma(王登红等,2001)。

印支-燕山期与造山后碱长-偏碱性岩浆作用有关的成矿系列(表1的D系列)是新厘定的,包括大喀拉苏、小喀拉苏、尚可兰、将军山、可可托海3号脉、阿祖拜等一批伟晶岩型稀有金属矿床,其代表性白云母40Ar/39Ar法坪年龄如:大喀拉苏227.08Ma,小喀拉苏240.86Ma,可可托海3号脉169~178Ma,阿祖拜151.41Ma(王登红等,2000a)。它们是稀有金属和宝石矿物的主要来源,与岩浆岩关系密切而与变质作用无直接联系,形成于海西造山主旋回之后相对稳定的阶段,因而与加里东期伟晶岩型白云母矿床具有显著的区别。另外,阿克提什坎等地的岩金、脉型稀有金属-钨矿床也有资料表明形成于燕山期。

分类

沉积作用成矿系列组合中,古生代以煤为主,包括石炭纪地层中的扎河坝煤矿、阿拉尕克煤矿、二叠纪地层中的哈尔交煤矿、闹海煤矿、珠万喀拉煤矿等,这些煤矿主要形成于海陆交互相环境并且与火山岩具有一定的联系;中生代煤矿主要是侏罗纪时期形成于哈拉通沟等地陆相山间小盆地中的煤矿,含矿地层中主要是砂岩,与火山岩无关。流体作用组合主要指形成于新生代后期的可地浸砂岩型铀矿,包括顶山、布尔津等地的铀矿(点),它们与岩浆作用、沉积作用或变质作用都没有直接的必然的联系,而主要是地下的含矿流体由于氧化还原条件的变化、在合适的地质环境如古河道相的砂岩中形成的。对于此类成矿系列,虽然目前还刚开始研究,待解决的科学问题不少,但无疑具有重要意义。

既然成矿系列是一定地质历史时期的产物,与一定的构造旋回有关,而地质演化具有多旋回的特点(当然是有变化的),成矿系列也必然具有多旋回的特点(当然也是螺旋式递进的,而不是简单的重复)。由于不同的成矿构造环境都有其本身特定的区域性的地质演化历史,同时具有相应的成矿演化历史,我们把特定区域成矿作用的演化历史及其分布规律称为区域成矿谱系。区域成矿谱系可揭示本区成矿物质在区域地质构造不断演化过程中的行为,成矿物质、组合的变化、分散或富集的规律,以及区域成矿的继承性或突发性等。这无疑是区域成矿规律的重大问题,亦是研究区域壳幔作用及演化的重要内容。区域成矿谱系具有不同的规模,大可至整个地球、亦可是不同级别的成矿区(带),但都强调大地构造的过程与成矿历史的对应性。为了简明扼要地反映成矿演化的特点,以成矿系列为基本单位是可行的也是必要的。

书名: 成矿谱系

书名: 成矿谱系 作者:翟裕生 等 出版:地质出版社 书号:ISBN 7-116-07087-5 出版日期:2010-12

内容简介

作者简介

-

清代文学世家姻亲谱系

2025-09-29 05:51:47 查看详情

求购

求购