- 冯宪章

冯宪章

人物生平

1923年12月,考入梅县东山中学,结识蓝胜青等进步同学,一起成立兴宁留梅学会。逢寒暑假,冯等组织话剧团回兴演出,编印不定期刊物《宁江青年》,宣传国民革命。

1925年初,冯等在梅县组织进步团体新学生社。革命军第二次东征后不久,他加入共青团,并在梅城参加团委举办的骨干训练班,亲聆邓颖超关于社会主义知识的讲课。

1926年5月,梅县团委出版《少年旗帜》(半月刊)杂志,冯任主编。

四一二反革命政变后,冯参加五一二攻打梅城的战斗。因暴动失败,不得已返家暂避。回兴后,积极参加党组织领导的第二次攻打兴城的暴动。

1928年5月间,冯在上海加入中国共产党。兴宁县党组织将其短文、诗歌在家乡印发,鼓舞群众起来革命。同年秋冬之间,太阳社被国民党当局查封,冯与蒋光赤等东渡日本留学。在东京,他和蒋光赤、楼适夷等进步作家共同组织太阳社东京支社,继续从事无产阶级文学活动。

1929年三四月间,冯因参加革命活动被日本警察逮捕入狱,不久被遣送回国。回上海后,写了许多优秀的红色鼓动诗,翻译了不少马克思主义文艺理论著作。

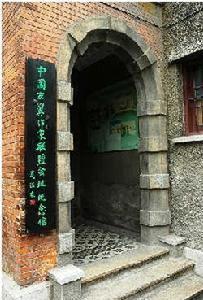

1930年3月2日下午,中国左翼作家联盟在上海中华艺术大学宣告成立。冯与鲁迅、冯雪峰、柔石、夏衍、田汉等50人出席成立大会。此后,他在左联的机关刊物《拓荒者》里发表作品。同年5月的一天,冯被捕关进龙华警备司令部监狱,受尽酷刑折磨。

1931年8月,冯宪章被转押于上海漕河泾监狱,后因饥病交加,殉难于狱中。[1]

人物评价

冯宪章,与无产阶级诗人殷夫一样,也是一位为革命贡献了青春与热血的烈士诗人。也许由于时间的流驰、史迹的磨灭吧,说起这位年轻的革命诗人的人已经不多了,一般的文学史也不见著录他的生平与创作。对于一位身殉革命文学事业的烈士,这样是不大公正的。关于冯宪章的牺牲,当时在中国左翼作家联盟的外围刊物《文艺新闻》(1931年8月17日第23号)上曾刊载过《冯宪章病殁狱中》的讣闻:“曾译有《新兴文学论集》和《叶山嘉树集》及其他著作多种的冯宪章,于去年5月因嫌疑被捕,判决徒刑3年,不幸因病卒于漕河泾狱中。”当时距“左联五烈士”殉难不及半年,殷夫等的血迹未干,又一位年轻的革命作家被国民党反动派的魔手扼杀了!

在有关中国现代诗歌史的著述中,论及冯宪章的并不多见,但在蒲风所著《抗战诗歌讲话》(诗歌出版社,1938年4月初版)一书中却记有:“象殉难了的殷夫,病死了的冯宪章,及蒋光慈,也莫不都有势若悬河骤降的奔波情感”,可见当时左翼文艺运动中人对冯是颇为赞许的。

冯宪章1963年6月11日,《人民日报》载纪念文章,赞扬他是一位“把自己的灵感和生命都贡献给了世界上最壮丽的事业的革命诗人。”[1]

冯宪章1963年6月11日,《人民日报》载纪念文章,赞扬他是一位“把自己的灵感和生命都贡献给了世界上最壮丽的事业的革命诗人。”[1]

创作生涯

冯宪章的创作生涯是很短促的,大约前后只有4年光景。但他却以炽热的革命激情,勤奋的创作努力,留下了丰硕的文学遗产。

除了《梦后》之外,还有散见于当时的《太阳月刊》、《海风周报》、《沙仑》、《新星》、《拓荒者》等革命文学刊物上的近百首诗歌,达数千行以上。另外,从有关书刊广告上看到,宪章的诗集尚有《警钟》、《暗夜》等,可能未及发行就遭到查禁的厄运。阿英1962年5月7日函称:“宪章同志的诗,他的已印稿《变后》(按即《梦后》——笔者)单行本找到否?其他还有三本原稿,都经我手送到泰东,没有出。赵南公死后,连原稿也找不到了。这件事我感到很痛心。”

冯宪章在创作之余,还先后翻译了苏联、日本等国革命作家的论文与作品,发表于各报刊。集结起来出版的有《新兴艺术概论》(上海现代书局,1930年7月初版),其中辑译了日本无产阶级作家小林多喜二等的文艺论著多篇。与此同时,还译有《叶山嘉树集》,列为现代书局发行的“拓荒丛书”之一,1934年3月被国民党图书检查官以“欠妥”的罪名封禁。此外还和夏衍合译了德国女革命家露沙·罗森堡的《狱中通信》,先后被选辑入洪灵菲所编的《模范小品文读本》和阿英所编的《现代文学读本》。以上两书后均被查禁。

冯宪章鲁迅在《中国无产阶级革命文学和前驱的血》中昭示我们“要牢记中国无产阶级革命文学的历史的第一页,是同志的鲜血所记录,永远在显示敌人的卑劣的凶暴和启示我们的不断的斗争”。

冯宪章鲁迅在《中国无产阶级革命文学和前驱的血》中昭示我们“要牢记中国无产阶级革命文学的历史的第一页,是同志的鲜血所记录,永远在显示敌人的卑劣的凶暴和启示我们的不断的斗争”。

主要作品

《给――》

《战歌》

《三一八》

《警钟》

《匪徒的呐喊》

《梦后》

《游移》

《楼头的艳笑》

《梦后》

《新兴文学论集》

《叶山嘉树集》

作品评析

《梦后》是其结集出版的唯一的一本诗集,其中辑录了诗人1927年至1928年初所创作的29首新诗,共1500行。

内容如陈孤凤在《序诗》中所说:在这些诗篇里……有的是资本主义的棒喝,有的是工农胜利的赞美!

冯宪章在《梦后的宣言》(代序)中也申明自己“景仰的是血染的旗帜”,“歌咏的是争斗场中的鲜血”,“赞美的是视死如归的先烈”,“表现的是工农胜利的喜悦”,“欢欣的是资本主义的消灭”。以上内容在《梦后》中都有充分的反映。

诗人壮怀激烈地抒发了对革命的忠诚,表示要“如夸父追逐太阳”般地战取光明(《自励》);诗人也发自衷心地表达了对工农的礼赞,认为“只有工农才能代表光明的将来”(《怎样干》);诗人还诚挚热烈地申述要为革命而歌吟的志愿,但愿自己能够成为“狂风暴雨般的壮剧”的“喉舌”(《诗神的剖白》);诗人并且慷慨激昂地一再表示了“誓死为工农而牺牲”的豪情,以及“我要勇敢地战死沙场”的壮志:他们要我死便痛快地死,人生横竖也有这么一回; 以其零星地被他们榨取,倒不如为着自由而战死!(《残春》)。这种无畏的献身精神,成为整本诗集的基调。甚至在《后记》中,诗人也顽强地奏出这一高亢激越的主旋律:布洛克先生说:“用你全身,全心,全力静听革命呵!”

求购

求购