- 维托尔德·贡布罗维奇

- 首页

-

- 百科

-

- 发动机系统

-

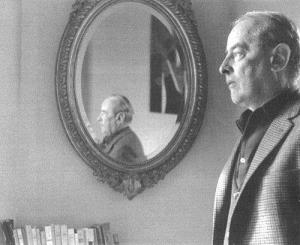

- 维托尔德·贡布罗维奇

维托尔德·贡布罗维奇

人物经历

1904年8月4日 ,维托尔德·贡布罗维奇出生于波兰凯尔采省奥帕托夫县马沃什策村一个地主家庭。从小就跟家庭教师学习。一战期间,曾在家乡目睹过战争场面,对战争留有刻骨的记忆。

1904年8月4日 ,维托尔德·贡布罗维奇出生于波兰凯尔采省奥帕托夫县马沃什策村一个地主家庭。从小就跟家庭教师学习。一战期间,曾在家乡目睹过战争场面,对战争留有刻骨的记忆。

1915年,贡布罗维奇随父母迁居华沙。上中学时,各科成绩悬殊:波兰文和法语得了满分,拉丁文、几何学和代数学却得了零分。16岁时,想用文字描绘家族历史,尝试过写作,最初的文字“由于过分稚嫩”从未拿出来发表。

1923年,贡布罗维奇进入华沙大学学习法律,但对所学专业毫无兴致,常让仆从替他去上课。大学毕业后,奉父亲之命,前往法国巴黎攻读哲学和经济学。

1928年,回到华沙,在法院担任见习律师。关于律师经历,他说过这样的话:“我从来就分不清谁是法官、谁是犯人,有时还会同犯人握手。”在法院工作时,他创作并发表了第一批短篇小说,真正开始写作生涯。

1937年,长篇小说《费尔迪杜凯》问世,波兰评论界反应强烈,褒贬皆有,贡布罗维奇也因此获得了一定的名气。

1937年,长篇小说《费尔迪杜凯》问世,波兰评论界反应强烈,褒贬皆有,贡布罗维奇也因此获得了一定的名气。

1939年,贡布罗维奇应邀作航海旅行来到布宜诺斯艾利斯,不料,第二次世界大战爆发,波兰亡国。同船的同胞们返程回到欧洲,前往法国和英国参与波兰流亡政府的抵抗运动,贡布罗维奇选择留在南美,在阿根廷滞留了整整二十四年。有很长一段时间,居无定所,穷困潦倒,靠化名为各类小报撰稿勉强度日。苦闷空虚之时,也做过一些荒唐事。在找到银行的工作后,生活稍稍稳定,又继续写作。

1950年,他与波兰侨民在巴黎创办的文学研究所建立联系,并在该所的刊物《文化》上发表作品。还在巴黎出版了他的几乎所有作品以及三卷本《日记》,开始为世人所瞩目。长篇小说《费尔迪杜凯》更是备受青睐,成为贡布罗维奇的代表作。与此同时,波兰国内也开始重新打量他的作品。他的同胞,定居美国的诗人米沃什也写过洋洋数万字的论文,告诉世人“谁是贡布罗维奇”。

1963年,贡布罗维奇获得福特基金会全年奖金。从此,他告别美洲,回到了欧洲。先在柏林生活了一年,后又来到巴黎。

1963年,贡布罗维奇获得福特基金会全年奖金。从此,他告别美洲,回到了欧洲。先在柏林生活了一年,后又来到巴黎。

1964年,在巴黎附近的洛雅蒙,贡布罗维奇邂逅了加拿大女学生玛丽·丽塔·拉布罗塞。

1967年,贡布罗维奇获得西班牙福门托国际文学奖。

1968年12月,贡布罗维奇与玛丽·丽塔·拉布罗塞结为夫妻,定居旺斯。

1969年7月24日,在结婚仅仅八个月后,贡布罗维奇因心脏病发作在旺斯去世。

人物作品

| 作品名称 | 作品类型 | 创作时间 |

|---|---|---|

| 《巴卡卡伊大街》 | 小说 | 1933年 |

| 《费尔迪杜凯》 | 小说 | 1937年 |

| 《着魔》 | 小说 | 1939年 |

| 《婚礼》 | 剧本 | 1947年 |

| 《轻歌剧》 | 剧本 | 1955年 |

| 《横渡大西洋》 | 小说 | 1950年 |

| 《伊沃娜,柏甘达的公主》 | 剧本 | 1953年 |

| 《色》 | 小说 | 1960年 |

| 《宇宙》 | 小说 | 1965年 |

| 《情欲印象》 | 小说(2003年改编成电影) | 1966年 |

(以上参考[1])

创作特点

| 作品名称 | 作品类型 | 创作时间 |

|---|---|---|

| 《巴卡卡伊大街》 | 小说 | 1933年 |

| 《费尔迪杜凯》 | 小说 | 1937年 |

| 《着魔》 | 小说 | 1939年 |

| 《婚礼》 | 剧本 | 1947年 |

| 《轻歌剧》 | 剧本 | 1955年 |

| 《横渡大西洋》 | 小说 | 1950年 |

| 《伊沃娜,柏甘达的公主》 | 剧本 | 1953年 |

| 《色》 | 小说 | 1960年 |

| 《宇宙》 | 小说 | 1965年 |

| 《情欲印象》 | 小说(2003年改编成电影) | 1966年 |

主题

风格

贡布罗维奇的小说都以波兰为背景,或者写波兰人之间的事情。在20世纪20年代,他代表了波兰的荒诞派戏剧。他的重要贡献在于将现代性引入了波兰文学。他从一开始就和波兰文化传统决裂,同模式决裂。贡布罗维奇是在几乎与世隔绝的情形下成长起来的,无论在波兰还是阿根廷,他都没有真正进入那里的文学圈子。流亡是贡布罗维奇的宿命,他的流亡、他的非波兰性,使得他进入更大的视野。

贡布罗维奇的小说都以波兰为背景,或者写波兰人之间的事情。在20世纪20年代,他代表了波兰的荒诞派戏剧。他的重要贡献在于将现代性引入了波兰文学。他从一开始就和波兰文化传统决裂,同模式决裂。贡布罗维奇是在几乎与世隔绝的情形下成长起来的,无论在波兰还是阿根廷,他都没有真正进入那里的文学圈子。流亡是贡布罗维奇的宿命,他的流亡、他的非波兰性,使得他进入更大的视野。

就像波兰想从纳粹德国的强力面前进行反抗和自卫一样,贡布罗维奇企图提供一种个人面对民族、个人身体面对传统的神圣观念的自卫和反抗。身为波兰人却争取成为比波兰人身份具有更深广、更高一级意义的人。他在作品中清算波兰历史的存在及其在世界上的地位条件造成的波兰,亦即羸弱的波兰。从《费尔迪杜凯》、《着魔》,到《色》、《横渡大西洋》等一系列作品,能清晰地意识到贡布罗维奇表面大费周章地批判宗教、道德和爱国,实际上他比任何人都更深刻地认同、因而也更激烈地反对庸人俗众用他们的陈词滥调和伪善行径,来亵渎和冒用这些东西。只是作为“害群之马”,作家的认识不可能为他的时代所认可,因此,他的批判也只能撞在集体沉默的大墙上摔个粉碎。作为对应之策,贡布罗维奇便以极夸张的逆反、恶搞、自虐,来奋力敲打一本正经的人们的道德神经。在贡布罗维奇的作品中,针对人性和社会的寓意及批判处处可见。虚伪的教育家、短视的文化界、肤浅的“半知识分子”、贪婪脆弱的地主乡绅及其他各色人等都成为作者讽刺、嘲弄和揭露的对象。作者在讲述一个人物时不厌其烦地罗列了许多疾病,同时也将矛头指向了整个社会。

贡布罗维奇的诸多小说说到底都是表现人与人之间的关系,他对人与人之间的关系非常敏感,能注意到人和人关系中的荒诞、异化。他对正常的关系不感兴趣。不正常才有游戏性的空间和更多文学上的可能。[1][3]

荣誉记录

在贡布罗维奇的小说中,游戏性就是想象力和创作力,就是深刻思想的最好表现。贡布罗维奇的创作自始至终带有强烈的叛逆色彩。他坚决主张要让文学完全独立自主,而没有向以往的波兰作家一样作为波兰文化传统的代言人。贡布罗维奇笔下的“文明地杀人”,就如鲁迅鞭挞的“吃人的礼教”,是一个作家对畸形社会最强烈的控诉。只不过他的风格更狂野、更逾矩、更疯癫,经由“犯贱”直捣文明背后的假面,展示出一台群魔乱舞的狂欢,作家的悲观是可想而知的。写于中后期的小说,已经可以见出作家超脱愤青而至圆熟的境界了。贡布罗维奇甚至有点淡定地将文明颠来倒去戏耍了一番,顺便连带着打破读者的阅读期待,颠覆了既有的文学趣味。

在贡布罗维奇非常反对将自己局限于某个国家的写作。即便滞留南美多年,贡布罗维奇始终坚持用母语写作,民族性也在作品中体现得淋漓尽致,但他始终对狭隘性的写作充满厌恶。在《横渡大西洋》中,贡布罗维奇使用现代艺术手法表述很现实的东西,同时采用大量谐音的手法,模仿对话渲染小说的荒诞气质。他始终认为,写作是为了艺术,绝不迎合大众的阅读而写作。

在作品中,贡布罗维奇确立自己一生的艺术个性和写作特色。他采取的是一种极端随意的、极不正经的笔调。文字往往夸张,扭曲,怪诞,人物常常是漫画式的,或丑态百出,或乖张古怪,他们随时都受到外界的侵扰和威胁,内心充满了不安和恐惧。作家几乎摒弃心理描写,而是通过人物荒诞怪癖的行为,表现社会的混乱、荒谬和丑恶,表现外部世界对人性的影响和摧残,表现生活在这个世界上的人类的无奈和异化,以及人际关系的异常和紧张。[1][3]

人物评价

| 文学类 |

|

后世纪念

| 文学类 |

|

-

亚历山大·达尼洛维奇·缅什科夫

2025-09-21 08:55:21 查看详情 -

米哈伊尔·亚历山大罗维奇·肖洛霍夫

2025-09-21 08:55:21 查看详情 -

鲍里斯·列昂尼多维奇·帕斯捷尔纳克

2025-09-21 08:55:21 查看详情 -

鲍利斯·列奥尼多维奇·帕斯捷尔纳克

2025-09-21 08:55:21 查看详情 -

德米特里·费奥多罗维奇·梅津采夫

2025-09-21 08:55:21 查看详情 -

阿利莫夫·拉希德·古特比金诺维奇

2025-09-21 08:55:21 查看详情 -

胡安·巴布罗·蒙托亚

2025-09-21 08:55:21 查看详情

求购

求购