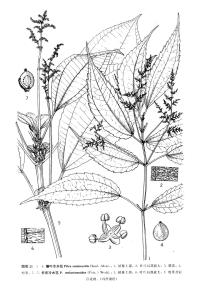

- 长序冷水花

长序冷水花

组

三萼组

拉丁学名

Pileamelastomoides(Poir.)Wedd.

族

楼梯草族

中文学名

长序冷水花

科

荨麻科

亚纲

原始花被亚纲

属

冷水花属

形态特征

高大草本或半灌木,无毛;茎高达2米,粗达1厘米,上部肉质,干后常变蓝绿色,上部的节间密。叶大,椭圆形、宽椭圆形或椭圆状披针形,长10-23厘米,宽5-16厘米,先端凸尖或渐尖,基部楔形,稀近圆形,边缘除基部与先端全缘外,有浅锯齿或圆齿,干后变墨绿色,褐色,基出脉3条,侧脉多数,与o中脉成直角水平开展,网脉在下面明显,钟乳体细小,条形,长0.1-0.2毫米;叶柄在同对的近等长,长2-9厘米;托叶小,三角形,长约2毫米。

高大草本或半灌木,无毛;茎高达2米,粗达1厘米,上部肉质,干后常变蓝绿色,上部的节间密。叶大,椭圆形、宽椭圆形或椭圆状披针形,长10-23厘米,宽5-16厘米,先端凸尖或渐尖,基部楔形,稀近圆形,边缘除基部与先端全缘外,有浅锯齿或圆齿,干后变墨绿色,褐色,基出脉3条,侧脉多数,与o中脉成直角水平开展,网脉在下面明显,钟乳体细小,条形,长0.1-0.2毫米;叶柄在同对的近等长,长2-9厘米;托叶小,三角形,长约2毫米。

花雌雄异株或同株;雄花序聚伞圆锥状,具粗的长梗,直立,长15-35厘米,在上部有少数分枝,宽4-10厘米;雌花序聚伞圆锥状或分枝很短近穗状,长较叶柄长或短。雄花具短梗,在芽时长约1毫米;花被片4,合生至中部,裂片先端锐尖,有时在外面近先端处有一短角;雄蕊4;退化雌蕊不明.显。雌花无梗,长约0.8毫米;花被片3,不等大,中间的一枚最长,近船形,侧生二枚较短,三角形;退化雄蕊3,不明显;子房椭圆形。

瘦果椭圆状卵形,几乎不歪斜,扁平,长1毫米,表面近光滑或有疣点,近边缘有一圈稍隆起的呈点状或虚线的环纹。花期8-9月,果期10-11月。[1]

生长环境

常生长于海拔700-1750米常绿阔叶林下和山谷阴湿处。[1]

分布范围

产于台湾、广东、海南、广西西南部、云南西南部及西藏东南部。印度、斯里兰卡、越南和印度尼西亚爪哇有分布。[1]

主要价值

1.清热解毒 2.消肿止痛。

主治

用于痈疽疮疡,丹毒,无名肿毒,虫蛇咬伤,瘀血肿胀疼痛,跌打损伤,骨折。

性味归经

淡、涩,平。肝、心二经。

用法用量

内服:煎汤,3-10克。外用:适量捣敷患处。鲜品疗效更佳。

相关百科

-

全新小鹏P7i将于3月10日上市 配置水平升级

2025-09-22 15:14:59 查看详情 -

零跑新车上市专访:不怕你不买 配置水平升级

2025-09-22 15:14:59 查看详情

求购

求购