- 木垒哈萨克自治县

木垒哈萨克自治县

历史沿革

地名来源

“木垒”,清代又写作“穆垒”,系匈奴语“蒲类”的转音;汉代巴里坤湖称“蒲类海”,在其东;唐代庭州蒲类县在其西;但均相距不是很远,木垒恰在其中,地名源于古代民族语是可能的,有待考证。一说系蒙古语“马”、“大草原”或“弯曲的河流”之意。据《新疆博闻录》一书中“新疆地名的含义”一章认为:木垒,蒙古语,意为河湾(但欠考究论述)。[3]

设治前

木垒哈萨克自治县行政区域图木垒哈萨克自治县历史悠久。距今3000多年前即有人在县境内活动。西汉时期,汉朝政府于汉神爵二年(公元前60年)设西域都护,管理西域36国。木垒属蒲类后国,归西域都护管辖。唐代,唐朝政府统一西域后,于贞观十四年(640)在今吉木萨尔县设立庭州,并下设蒲类县,木垒属蒲类县,归庭州管辖。唐开元元年(713),唐政府设独山守捉于今木垒县境。清朝建立后,清政府在统一西域过程中,由于军事需要,于康熙五十七年(1718)从今巴里坤至木垒沿途修筑城堡。清雍正十年(1732),川陕总督宁远大将军岳钟琪以木垒地势扼要,奏移驻军,并修筑木垒城,城周长六百余丈。雍正十三年(1735),清政府定名木垒为“穆垒”。《新疆图志》载:“穆垒”即“蒲类”之转音也”。“蒲类”一词源于“蒲类海”,“蒲类海”即今巴里坤湖之古称。木垒因靠近巴里坤湖,故以湖而得名。后“穆垒”又逐渐演变为“木垒”。清乾隆二十四年(1759),清政府平定准噶尔部后,在东吉尔玛台(今东城镇)建奇台堡,设管粮巡检一员。二十六年(1761),清政府以木垒“地沃泉滋”,决定在此“募人大开阡陌”,并派驻绿旗兵木垒营。三十二年(1767),清政府从甘肃甘州招募屯民300户1000多人,安置在木垒、奇台屯田,次年两地屯民共开垦土地608公顷。三十八年(1773),设奇台县、木垒归奇台县管辖,隶属巴里坤镇西府。中华民国六年(1917),设木垒河县佐,隶属奇台县管辖。民国八年(1919),开始修筑木垒城,历时9年,初由民工修筑了部分城墙后停工,后由工程营兵完成筑城工程。

木垒哈萨克自治县行政区域图木垒哈萨克自治县历史悠久。距今3000多年前即有人在县境内活动。西汉时期,汉朝政府于汉神爵二年(公元前60年)设西域都护,管理西域36国。木垒属蒲类后国,归西域都护管辖。唐代,唐朝政府统一西域后,于贞观十四年(640)在今吉木萨尔县设立庭州,并下设蒲类县,木垒属蒲类县,归庭州管辖。唐开元元年(713),唐政府设独山守捉于今木垒县境。清朝建立后,清政府在统一西域过程中,由于军事需要,于康熙五十七年(1718)从今巴里坤至木垒沿途修筑城堡。清雍正十年(1732),川陕总督宁远大将军岳钟琪以木垒地势扼要,奏移驻军,并修筑木垒城,城周长六百余丈。雍正十三年(1735),清政府定名木垒为“穆垒”。《新疆图志》载:“穆垒”即“蒲类”之转音也”。“蒲类”一词源于“蒲类海”,“蒲类海”即今巴里坤湖之古称。木垒因靠近巴里坤湖,故以湖而得名。后“穆垒”又逐渐演变为“木垒”。清乾隆二十四年(1759),清政府平定准噶尔部后,在东吉尔玛台(今东城镇)建奇台堡,设管粮巡检一员。二十六年(1761),清政府以木垒“地沃泉滋”,决定在此“募人大开阡陌”,并派驻绿旗兵木垒营。三十二年(1767),清政府从甘肃甘州招募屯民300户1000多人,安置在木垒、奇台屯田,次年两地屯民共开垦土地608公顷。三十八年(1773),设奇台县、木垒归奇台县管辖,隶属巴里坤镇西府。中华民国六年(1917),设木垒河县佐,隶属奇台县管辖。民国八年(1919),开始修筑木垒城,历时9年,初由民工修筑了部分城墙后停工,后由工程营兵完成筑城工程。

设治后

民国十九年(1930)3月,木垒建县,从奇台县划出,定名木垒河县,新疆和平解放后,1950年4月成立木垒河县人民政府,隶属迪化专区管辖。1954年3月,木垒河县改名为木垒县。同年7月,成立木垒哈萨克自治区。1955年3月,改称为木垒哈萨克自治县,下设5区19乡,隶属乌鲁木齐专区。1958年5月乌鲁木齐专区撤销后,隶属昌吉回族自治州至今。

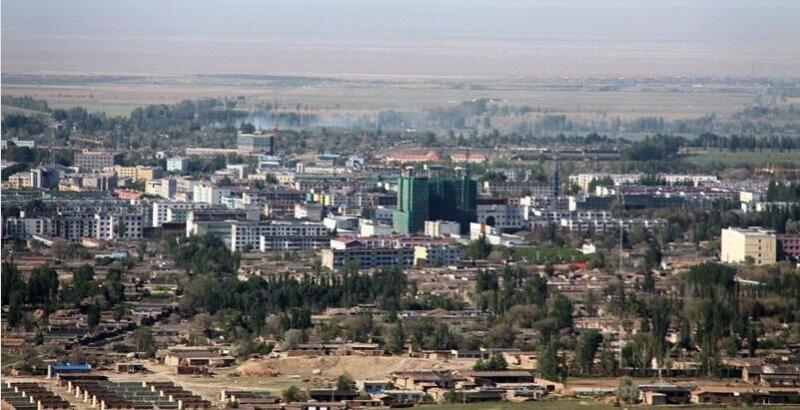

木垒县城

木垒县城

行政区划

2013年,木垒哈萨克自治县辖3个镇(木垒镇、西吉尔镇、东城镇),7个乡(英格堡乡、照壁山乡、新户乡、雀仁乡、白杨河乡、大石头乡、博斯坦乡),1个民族乡(大南沟乌孜别克族乡)。境内有:良种繁育场、克热克库都克牧场。县人民政府驻木垒镇。[2]

木垒县城

木垒县城

地理环境

位置境域

木垒哈萨克自治县位于新疆维吾尔自治区首府乌鲁木齐市东270千米处,地处天山东段北麓,准葛尔盆地乐南缘,跨东经89°56′~92°16′,北纬43°14′~45°16′,东与巴里坤哈萨克自治县、哈密市为邻,西与奇台毗邻,南与鄯善县隔山相望,北与蒙古国接壤,国界线长约150公里。[4]南北最大长度为198公里,东西最大宽度为138公里,总面积为22171平方公里。

地形地貌

木垒哈萨克自治县地处阿尔泰构造带,博格达构造带和准噶尔地块交汇处,在不同构造的作用下,形成了山地、山前丘陵、平原戈壁和沙漠等地貌类型。木垒哈萨克自治县在与巴里坤县之间有240公里的荒漠地带,人烟稀少,基本无人为耕种,是天然的病虫传播屏障,木垒县三面环山,南部博格达山海拔2500~5000米,北部北塔山和大小哈甫提克山海拔1500~2000米,东部蒙罗克山和青居吕山海拔1500~2000米,中部是霍景湟期辛沙漠海拔700~1000米,成为南北东三面高,中部低的半壁盆地,山势由西向东逐渐降低,盆地由东向西倾斜,在地貌上可分为山地、丘、平原、沙漠四个不同单元。[4]

水文

木垒县境内水资源较为丰富。主要有六条河流:英格堡、水磨河、东城河、木垒河、博斯坦河。均属山溪性河流,发源于天山山脉博格达北坡。另有16条泉水沟。

气候

木垒哈萨克自治县地处北疆温带荒漠,具有明显的干旱大陆性气候特征,年平均气温5~6℃,大于10℃有效积温2600℃,气温的日较差较大,年较差较小。年均降294.9毫米,[4]降水的年际变幅和月际变幅较大,最高年份达571毫米,最低年份158毫米,降水主要集中在冬春季,往往在作物生长的关键期6月下旬出现严重的“卡脖子”旱,年日照时数3037小时,年蒸发量2207.6毫米,无霜期139天,在气候表现为冬季长而偏暖,夏季短而偏凉。有效积温偏低,无霜期偏短,光照充足的特点。

自然资源

水资源

截至2014年5月,木垒哈萨克自治县河流地面水年径流量1.342万立方米,地下水动储量为4515立方米 。全县水资源总量为16790.68万立方米,全县有6条河流、17条泉水沟、127眼泉眼。地表水总径流量为10342万立方米,其中:6条河流年径流量为8562.3万立方米,16条泉水沟年径流量约为1224万立方米,127个泉眼年径流量995.8万立方米。多年平均引水量为5622.3万立方米,平原区地下水补给量为9254.16万立方米/a,可开采量6448.68万立方米/a。全县地下水总资源量为4515万立方米,年均开采量2786万立方米,人均实际可利用水资源1170 立方米。全县拥有9座拦蓄水库,其中:中型水库1座,即龙王庙水库;小(I)型水库6座,即:英格堡水库、西吉尔水库、东城水库、博斯坦水库、白杨河水库、大石头水库;小(II)型水库2座,即:七个城子水库、乌宗布拉克水库,总设计蓄水库容3383万立方米。全县共有各类渠道2102千米,已防渗1414千米。其中:干渠总长195千米,支渠总长353千米,斗渠总长509千米,农渠总长1045千米。全县有蓄水塘坝23座,坎儿井19道,配套井423眼。

土地资源

截至2014年5月,木垒哈萨克自治县土地总面积1330086.3公顷,全县各类土地中,农业用地1246054.36公顷,其中耕地52229.2公顷,园地345.4公顷,林地36792.1公顷,牧草地1156212.6公顷,水面262.6公顷,建设用地8764.9公顷,其中农村居民点及工矿用地4795.4公顷,交通用地1678.2公顷,水利设施用地2291.3公顷,未利用土地75266.7公顷。

矿产资源

木垒哈萨克自治县境内矿产资源主要有煤、铜、金、石灰石、菱铁矿、湖盐、沸石、辉绿岩、方解石、云母、石棉矿、石墨、黄铁矿、辉铜矿、滑石、石英矿、砂页岩、磁铁矿、赤铁矿、铅锌矿、钾盐等三十多种。

森林资源

截至2014年5月,木垒哈萨克自治县林地总面积为117761.3公顷(不包括山区林场28433公顷),其中有林地面积为1632.71公顷(用材林27.97公顷,防护林1242.44公顷,特用林49.35公顷,经济林303.95公顷),疏林地303.95公顷,灌木林地36334.96公顷,未成林造林地8830.14公顷,宜林地70856.4公顷,苗圃地32公顷,四旁植树441.8公顷。全县人工林总面积1576.59(不包括未成林)公顷,全县活立木总蓄积74897.3立方米。全县退耕地还林面积3400公顷,四荒地造林4600公顷。

动物资源

截至2014年5月,木垒哈萨克自治县主要分布各类脊椎动物26目,55科,178种;鸟类16目,36科,127种;兽类6目,12科,38种。国家一级保护动物5种,国家二级保护动物19种。其中鸟类一级有金雕、玉带海雕、波斑鸨等三种,二级15种,主要为隼形目和鸮形目的种类;兽类一级有雪豹、北山羊等2种,二级有石貂、猞猁、盘羊、鹅喉羚等4种。

人口民族

人口

人民生活(4)2000年第五次全国人口普查,木垒哈萨克自治县总人口78172人,其中:木垒镇17246人、西吉尔镇6730人、东城镇12103人、英格堡乡6191人、照壁山乡8054人、新户乡7019人、雀仁乡4877人、白杨河乡2518人、大石头乡7037人、大南沟乌孜别克民族乡2645人、博斯塘乡3752人。

人民生活(4)2000年第五次全国人口普查,木垒哈萨克自治县总人口78172人,其中:木垒镇17246人、西吉尔镇6730人、东城镇12103人、英格堡乡6191人、照壁山乡8054人、新户乡7019人、雀仁乡4877人、白杨河乡2518人、大石头乡7037人、大南沟乌孜别克民族乡2645人、博斯塘乡3752人。

2016年,全县总人口为88375人,其中男性45536人,女性42839人。总户数29625户。在全部人口中,汉族人口55195人,哈萨克族人口25563人,维吾尔族5227人,回族960人,乌孜别克族993人,其他民族437人。全县户口登记出生人口1057人,人口出生率11.98‰,人口死亡率5.66‰,人口自然增长率6.31‰。[5]

民族

2007年,木垒县境内居住着哈萨克族、汉族、维吾尔族、回族、柯尔克孜族、蒙古族、锡伯族、满族、乌孜别克族、塔塔尔族、俄罗斯族、朝鲜族、东乡族、藏族等14个民族。[6]木垒哈萨克自治县是全国3个哈萨克自治县之一,至2013年,全县有哈萨克族5000多户、25000多人。

政治

县委书记:李武

县委副书记、县长:吾尔肯

县委副书记:高春年

县委副书记:黄永健

县委副书记:黄旭晖

县委常委、武装部部长:刘华清

县委常委、宣传部部长:陈龙

县委常委:王慧

县委常委、组织部部长:王廷[7]

经济概述

综述

2016年,全年实现地区生产总值280297万元(现价,下同),按可比价计算(下同),同比增长10%;其中:第一产业实现增加值112478万元,同比增长5%;第二产业实现增加值54193万元,同比增长22.8%;第三产业实现增加值113626万元,同比增长8.6%。第一、二、三产业增加值占地区生产总值的比重分别为40.1%、19.3 %和40.5%。按常住人口计算,人均生产总值为31756元,比上年增加1904元。[5]

第一产业

2016年,全年实现农林牧渔及其服务业总产值210447万元。其中:种植业产值97597万元,畜牧业产值110369万元,林业产值2322万元。实现农林牧渔业增加值112478万元,比上年增长5%。全年粮食总产量达255428吨。年末牲畜存栏54.04万头(只),全年牲畜出栏71.48万头(只)。全年肉产量达16742吨,奶产量85720吨。[5]

第二产业

工业

2016年,全年实现工业总产值46283万元。其中规模以上工业28023万元 ,规模以下工业18260万元,实现工业增加值20917万元,同比增长20.4%。[5]

建筑业

2016年,全县7家建筑企业完成建筑业总产值38519万元。实现建筑业增加值33276万元,比上年增长24.1%。[5]

第三产业

胡杨林(2)固定资产投资

胡杨林(2)固定资产投资

2016年,截止年底500万元以上投资项目共完成固定资产投资总额100.46亿元,较上年同期增长18%。其中:第一产业完成投资1633万元,第二产业完成投资83.94亿元,第三产业完成投资16.35亿元。500万元以上固定资产投资施工项目74个,其中本年新开工51个,本年投产项目个数50个。[5]

国内贸易

2016年,全年实现社会消费品零售总额79079万元,较上年同期增长7.7%。按销售单位所在地划分:城镇71171万元,同比增长7.7%;乡村7908万元,同比增长7.7%。按消费形态划分:批发业13726万元,同比增长4.1%;零售业51487万元,同比增长7.2%;住宿业649万元;餐饮业13217万元,同比增长14.3%。[5]

财政

2016年,全年完成公共财政预算收入36990万元(不含上划部分),同比增长11.2%。公共财政预算支出163144万元,同比增长9%。[5]

金融

2016年,年末金融机构各项存款余额达449430万元,同比增长35.3%。其中:住户存款204149万元,非金融企业存款余额102499万元,机关团体存款余额141169万元。年末金融机构各项贷款余额327793万元,同比增长33.26%。[5]

保险业

2016年,全县3家保险公司全年实现业务收入7462.38万元,同比增长6.3%。其中:中国人民财产保险收入3877.7万元,同比下降12.2%;中国人寿保险收入2714.43万元,同比增长4.2%;中华联合财产保险收入870.25万元。3家保险公司发生赔款支出3064.58万元。其中:中国人民财产保险赔款支出2500.1万元,中国人寿保险赔款支出232.34万元,中华联合财产保险赔款支出332.14万元。[5]

社会事业

教育

2016年,全县共有各类学校 17所,其中:中学2所,小学15所,在校学生7578人,比上年增加41人,全年招生人数1870人,同比增加60人,毕业生人数1842人,同比减少3人;教职工总数1211人,同比减少26人,其中专任教师1156人,同比减少18人。[5]

文化

2016年,全县共有艺术表演团体1个;文化馆1个;博物馆1 所;公共图书馆1个。年内组织各种形式的文化活动132场次。

2016年,全县有广播电台1座,广播人口覆盖率90%;有电视台1座,电视综合覆盖人口8.84万人。[5]

卫生

2016年末,全县共有卫生机构92个,拥有床位404张。在卫生机构中,综合医院1所,妇幼保健站1个,疾病预防控制中心1个,卫生监督所1个,计划生育技术服务机构1个,乡镇卫生院10个,诊所、卫生室、医务室25个,村卫生室50个。卫生技术人员533人,其中执业(助理)医师169人,注册护士193人。[5]

人民生活

2016年,全县城镇单位在岗职工年平均工资为71996元。全县城镇居民家庭人均可支配收入23693元/人,比上年增长9.9%,农村居民人均纯收入13581元,比上年增加802元。[5]

安全生产

2016年,木垒县发生生产经营性安全生产事故5起(其中道路交通事故4起,农机事故1起),受伤6人,死亡2人,造成直接经济损失4500元,与去年同期相比,事故下降2起,受伤人数上升1人,死亡人数下降1人,直接经济损失下降1200元,全县安全生产形势总体平稳向好。[5]

就业

2016年,全县单位从业人员平均人数(不含私营和个体企业)6658人,比上年末下降2.7%。其中企业单位人数1724人,同比下降14.1%;事业单位2223人,同比下降1.81%;机关单位2711人,同比增长5.2%。[5]

交通

2016年,全年道路货物运输经营户达1190家,其中个体1176家,道路运输从业人员5005人,客运平均日发班次144班次/日,平均日旅客发送量903人次,载货汽车拥有量4054辆,吨位47990吨,客运汽车105辆,客位2454座。截止年底全县公路里程总计1232.19公里,其中:县道312.66公里,乡道363.23公里,村道425.46公里,专用公路130.84公里。[5]

文化风俗

特产

哈萨克族刺绣哈萨克刺绣是哈萨克族服饰中最有代表意义的一种装饰工艺,无论是哈萨克族的衣服、裙子,还是鞋帽、帕包以及床炕上、室内的装饰用品,都点缀着哈萨克族妇女的绣品。木垒县是中国3个哈萨克自治县之一,哈萨克民族刺绣在木垒县源远流长。其表现形式多姿多彩、形态各异,色泽鲜艳绚丽,图案类型众多,内涵丰富,具有草原民族风韵。哈萨克民族刺绣是以哈萨克民族特色为主的一种传统刺绣工艺,它充分融合游牧部落民间创意的精华,形成了独特的民族艺术风格和艺术体系。

哈萨克族刺绣哈萨克刺绣是哈萨克族服饰中最有代表意义的一种装饰工艺,无论是哈萨克族的衣服、裙子,还是鞋帽、帕包以及床炕上、室内的装饰用品,都点缀着哈萨克族妇女的绣品。木垒县是中国3个哈萨克自治县之一,哈萨克民族刺绣在木垒县源远流长。其表现形式多姿多彩、形态各异,色泽鲜艳绚丽,图案类型众多,内涵丰富,具有草原民族风韵。哈萨克民族刺绣是以哈萨克民族特色为主的一种传统刺绣工艺,它充分融合游牧部落民间创意的精华,形成了独特的民族艺术风格和艺术体系。

语言

木垒哈萨克自治县哈萨克族使用哈萨克语,属于阿尔泰语系突厥语族克普恰克语支。

文字

木垒哈萨克自治县哈萨克先民曾使用过鄂尔浑——叶尼塞文、回鹘文。伊斯兰教传入后,1959年又设计了以拉丁字母为基础的新文字方案,但推广条件不成熟,1982年恢复使用原有文字,将新文字作为音标保留。

食品

木垒哈萨克自治县人民日常食品主要是面类食品、牛、羊、马肉、奶油、酥油、奶疙瘩、奶豆腐、酥奶酩等。平时喜欢把面粉做成“包尔沙克”(油果子)、烤饼、油饼、面片、汤面、那仁等,或将肉、酥油、牛奶、大米、面粉调制成各种食品。饮料主要有牛奶、羊奶、马奶子,特别喜欢马奶子,马奶子是用马奶经过发酵制成的高级饮料。茶在哈萨克族的饮食中有特殊的地位,主要喝砖茶,次为茯茶。如果在茶中加奶,则称奶茶。典型食品大部分来自畜牧业生产,如:冬肉,马奶子,奶疙瘩,等等。

节日

木垒哈萨克自治县哈萨克族主要过的节日有古尔邦节、肉孜节和纳吾热孜节。在纳吾热孜节里家家户户都要用肉、大米、小麦、大麦、奶疙瘩等混合煮成的“库吉”(稀粥)。抛撒“包尔沙克”、糖,迎喜事是哈萨克族的传统礼俗。

旅游景点

鸣沙山:鸣沙山位于木垒县城东北130公里处,起于戈壁砾石地面,相对高度可达100米,长约1500米,宽约800米。鸣沙山的沙鸣是一大特色,只要沙粒顺沙大面积滑动,便会发出隆隆的轰鸣声,这种声音响度大,传播远,颇具节奏,恰如战斗机群低空作业,由远至近,由近至远,声音雄亮,经久不息。

木垒哈萨克自治县风景(3)原始胡杨林:原始胡杨林距离木垒县城东北150公里处,在一个被汉族人称为“梧桐窝子”,哈萨克族人称为“玉托朗格”(意为毡房似的胡杨林)的地方。胡杨林面积约30平方公里,距今已有6500万年。胡杨“活着一千年不死,死后一千年不倒,倒后一千年不朽”,因而有“沙漠英雄树”的美称。

木垒哈萨克自治县风景(3)原始胡杨林:原始胡杨林距离木垒县城东北150公里处,在一个被汉族人称为“梧桐窝子”,哈萨克族人称为“玉托朗格”(意为毡房似的胡杨林)的地方。胡杨林面积约30平方公里,距今已有6500万年。胡杨“活着一千年不死,死后一千年不倒,倒后一千年不朽”,因而有“沙漠英雄树”的美称。

高山岩画:在木垒县境内的群山中发现的岩画较多。在照壁山乡平顶山村,东城镇鸡心梁牧业村山中,大南沟乌孜别克族乡鹿场山中,白杨河乡山中和该乡芦塘沟村山中,博斯坦牧场的霍加木沟,大石头乡乌宗布拉克村山中都有岩画,分布很广。生动地反应了古代游牧民族的生产生活场景。

石人子沟:石人子沟位于木垒县城以南28公里的南部天山。石人子沟蒙语为夏干布特,在木垒河的上游。河段呈东西向,长13公里,河谷宽350米。河段南岸有众多支流汇入其中,右岸坡度相对较缓,约15~20度,森林、草原茂密,春季柳絮飞舞,当地人称夏干布特,“夏干”蒙语意为白色,“布特”即一丛之意。而石人子沟之名则因沟口有一块高约2米,状如人形的石头而得名。

民族博物馆:木垒哈萨克自治县民族博物馆,位于县城新建西路,创建于1987年,主展厅以时间为引线,共展出文物1000余件,其中国家一级文物达10余件。所属文物特色显著,其中以早期社会、民风民俗、表现草原游牧文化的文物最具有代表性。展厅内还展有自先秦至明清的其它各类文物。[6]

荣誉记录

2021年1月,入选“2021中国春季休闲百佳县市”榜单。[1]

-

威宁彝族回族苗族自治县

2025-09-21 09:37:00 查看详情 -

德宏傣族景颇族自治州

2025-09-21 09:37:00 查看详情

求购

求购