- 架上绘画

架上绘画

释义

{easel painting}

15世纪的尼德兰,架上画已初具雏形,继而影响到威尼斯画派到17世纪荷兰小画派出现时,架上画进入了繁荣时期。这首先是由于文艺复兴时代适应新兴市民阶级出现而产生的审美趣味所致。因为表现宗教题材、神话内容的大型壁画和装饰插图不能满足市民阶级对室内装饰的需要,所以尺寸较小、便于移动和悬挂的架上画应运而生,由此绘画从接受教会、宫廷的委托绘制开始走向艺术市场,在私宅、公共建筑、商业服务设施和办公室内,油画成为不可缺少的装饰品。 早期架上画虽有少数仍是受委托绘制的,但大部分是作为独立的艺术品出卖。画架、画框、画板、画布乃至画室的出现,促进了架上画的产生、发展。架上画反过来也推动了它们的改进、完善。由J.凡?爱克等人在油-胶粉画法的基础上改进形成的用松节油调制的颜料,取代了绘制壁画的蛋清颜料而成为绘制架上画的主要颜料,使作画时颜色易于调和,便于用笔,可层层覆盖,画面色彩鲜亮、富于光泽和细微变化,有利于对光线、瞬间的情感氛围的表现,使画面效果更适合于社会的审美要求,绘画技巧也由此得到了很大的发展。架上画的产生使肖像画、静物画、风景画乃至风俗画得以独立出现于画坛,它还使美术教学从早期壁画的师徒传授方式转向画室和学院教学,到19世纪,学院教学的方法、手段、目的均以架上画形式为主。西方绘画也是以架上画形式传入中国的,它成为国内油画等创作与教学的主要方式。架上画的产生是绘画功能、材料、技巧、形式、教学方法和美学意义上的一次革命性转折。

15世纪的尼德兰,架上画已初具雏形,继而影响到威尼斯画派到17世纪荷兰小画派出现时,架上画进入了繁荣时期。这首先是由于文艺复兴时代适应新兴市民阶级出现而产生的审美趣味所致。因为表现宗教题材、神话内容的大型壁画和装饰插图不能满足市民阶级对室内装饰的需要,所以尺寸较小、便于移动和悬挂的架上画应运而生,由此绘画从接受教会、宫廷的委托绘制开始走向艺术市场,在私宅、公共建筑、商业服务设施和办公室内,油画成为不可缺少的装饰品。 早期架上画虽有少数仍是受委托绘制的,但大部分是作为独立的艺术品出卖。画架、画框、画板、画布乃至画室的出现,促进了架上画的产生、发展。架上画反过来也推动了它们的改进、完善。由J.凡?爱克等人在油-胶粉画法的基础上改进形成的用松节油调制的颜料,取代了绘制壁画的蛋清颜料而成为绘制架上画的主要颜料,使作画时颜色易于调和,便于用笔,可层层覆盖,画面色彩鲜亮、富于光泽和细微变化,有利于对光线、瞬间的情感氛围的表现,使画面效果更适合于社会的审美要求,绘画技巧也由此得到了很大的发展。架上画的产生使肖像画、静物画、风景画乃至风俗画得以独立出现于画坛,它还使美术教学从早期壁画的师徒传授方式转向画室和学院教学,到19世纪,学院教学的方法、手段、目的均以架上画形式为主。西方绘画也是以架上画形式传入中国的,它成为国内油画等创作与教学的主要方式。架上画的产生是绘画功能、材料、技巧、形式、教学方法和美学意义上的一次革命性转折。

观念的转捩

艺术观念的转变

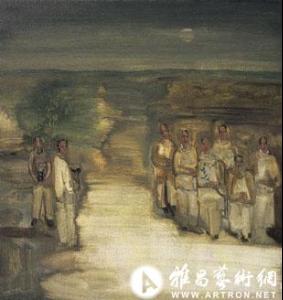

1989年,“中国现代艺术大展”上的两声枪响成为中国现代艺术的“谢幕礼”。[1]短短十年,中国现代艺术走完了西方现代艺术近半个世纪的历程。单就架上绘画而言,从70年代末以来的“伤痕美术”、乡土写实主义到“85新潮美术运动”中艺术形式的彻底革命,直至“中国现代艺术大展”的多元景观,几近图写了一部中国二十世纪80年代断代史。90年代初以来政治波普的兴起则一改80年代的狂热和焦虑,显得异常冷静和理性,而这正是取决于当时社会变革、经济转轨的现实。正如美国艺术史学家费恩伯格(Jonathan Fineberg)在论及美国波普艺术时就认为,美国波普艺术的兴起与60年代混乱不堪的新社会及政治现实密切相关。从50年代的波洛克到60年代的安迪?沃霍尔就是从新表现主义转向政治波普、从存在主义转向符号学,亦即从身份转向语言的过程。[2]事实上,这与中国从80年代的现代主义到90年以来的政治波普这个转化过程是何其相似,80年代中国艺术家谈论保罗?萨特、谈论海德格,90年代谈论罗兰?巴特、谈论索绪尔。

语言范式

从“难率(ratio difficle)”到“易率(ratio facile)”

不可否认,一个成熟的艺术家自然有其固定的语言范式,但作为一个成熟的艺术创作并不是对其过往语言经验无深度和无新变的模仿或复制。从这个意义上说,80年代的中国现代绘画艺术,尽管诸多还停留在对西方现代艺术语言与形式的模仿而已,但是艺术家对这种“拿来语言”的生疏感与其对于个体经验和公共现实的反观与省思反而形成了一种有效的“张力(tension)”关系,亦即由于语言“外延(denotation)”的有限性反而使得其丰富的“内涵(connotation)”得不到充分解蔽和释放。换言之,当艺术家试图表达某个主旨时,而因自身语言能力的局限性反而使得主旨内涵沉潜得更为隐深。

直到80年代末,特别是90年代初以来,以王广义的“大批判系列”、张晓刚的“大家庭系列”等为代表的具有复制性的语言范式和强烈的风格化特征成为中国政治波普艺术的发端。这一方面有效回应了消费社会的机械、重复以及人与人之间的间离感,另一方面这种语言形式彻底革命了架上绘画的叙事性、表现性与不确定性,而更具理性、自觉和确定性。而艺术家由此既消解了他所描绘的事物,也消解了自身的身份认同。也就是说,艺术家与其语言范式之间存在的只是一种互为标签的关系,符号抽空了一切思想涵指,(因为符号本身就是基于意义不在场的前提下生成的。)复制消解了一切技术难度,??这倒是契合了博伊斯所谓的“人人都是艺术家”的观念,艺术家无须动太多脑筋,他只是期待一个能被认同的符号和符号能被认同的机会而已,而一旦实现了这一认同和有幸遭遇了这一机会,那也就意味着成功。从此,艺术不再是艺术,而只是在一个诺大的艺术车间生产的结果而已。从宋庄到上苑,从“798”到各地的艺术创库,事实上这并没有改变所在地原有的工厂性质,当下只不过是“转产”??由某种机械配件转为艺术作品的生产??而已,艺术家在其中也只不过是一个机械的手工操作者而已,甚至有些都无需艺术家自己动手。何况早在1963年时,安迪?沃霍尔就聘用了杰拉德?马兰加(Gerard Malanga)全职制作丝网绘画,并慢慢地雇佣了很多人,他自己在制作时只是偶尔帮一下忙。且安迪?沃霍尔对助手的管理就像是设计事务所里的员工,把他们当作工具一样使用。可见,他是创造了一种非介入的符号,正如他所说的:“有些人应该能为我创造所有的绘画作品,我这样的绘画原因是因为我想成为一台机器,无论我做什么,都做得像机器一样,就是因为这是我想做的。我认为如果每个人都一样,那真是太好了。”[7]由此可见,当代架上绘画艺术已不再是一个精神审美的对象,而只是一个消费的符号而已,艺术家执意的不再是创作过程中的真实体验,而是作品带来的的实际利益和各种机会的可能,这也意味着艺术家已不再充当精神的向导或某种思想的认同对象,而只是一个消费品的生产者或加工者而已。

直到80年代末,特别是90年代初以来,以王广义的“大批判系列”、张晓刚的“大家庭系列”等为代表的具有复制性的语言范式和强烈的风格化特征成为中国政治波普艺术的发端。这一方面有效回应了消费社会的机械、重复以及人与人之间的间离感,另一方面这种语言形式彻底革命了架上绘画的叙事性、表现性与不确定性,而更具理性、自觉和确定性。而艺术家由此既消解了他所描绘的事物,也消解了自身的身份认同。也就是说,艺术家与其语言范式之间存在的只是一种互为标签的关系,符号抽空了一切思想涵指,(因为符号本身就是基于意义不在场的前提下生成的。)复制消解了一切技术难度,??这倒是契合了博伊斯所谓的“人人都是艺术家”的观念,艺术家无须动太多脑筋,他只是期待一个能被认同的符号和符号能被认同的机会而已,而一旦实现了这一认同和有幸遭遇了这一机会,那也就意味着成功。从此,艺术不再是艺术,而只是在一个诺大的艺术车间生产的结果而已。从宋庄到上苑,从“798”到各地的艺术创库,事实上这并没有改变所在地原有的工厂性质,当下只不过是“转产”??由某种机械配件转为艺术作品的生产??而已,艺术家在其中也只不过是一个机械的手工操作者而已,甚至有些都无需艺术家自己动手。何况早在1963年时,安迪?沃霍尔就聘用了杰拉德?马兰加(Gerard Malanga)全职制作丝网绘画,并慢慢地雇佣了很多人,他自己在制作时只是偶尔帮一下忙。且安迪?沃霍尔对助手的管理就像是设计事务所里的员工,把他们当作工具一样使用。可见,他是创造了一种非介入的符号,正如他所说的:“有些人应该能为我创造所有的绘画作品,我这样的绘画原因是因为我想成为一台机器,无论我做什么,都做得像机器一样,就是因为这是我想做的。我认为如果每个人都一样,那真是太好了。”[7]由此可见,当代架上绘画艺术已不再是一个精神审美的对象,而只是一个消费的符号而已,艺术家执意的不再是创作过程中的真实体验,而是作品带来的的实际利益和各种机会的可能,这也意味着艺术家已不再充当精神的向导或某种思想的认同对象,而只是一个消费品的生产者或加工者而已。

创作风格

从“像似(icon)”到“程式(index)”

上世纪90年代初,尹吉男在《风格与嘴脸》一文中就说过:“前些年,现代艺术的含义是破坏;现在不同了,是符号化。”[8]一个明显的区别是,90年代以前的现代主义和写实主义突出的是作品的叙事性与情感性,也就是说,每幅作品本身就是完整的。而当代艺术家愈来愈强调创作“嘴脸化”和“系列化”,其中所谓的“嘴脸化”就是选定一个政治或非政治图码(icon)或符码(code)(通常多是人物嘴脸或其他消费品外表)作为相对稳定的表现对象,“系列化”指的是按照既定的程序对这一“嘴脸”进行复制。按照符号学“横组合(syntagmatic)/纵聚合(paradigmatic)”关系的原理,当代艺术家往往选定一个固定的基本图码(icon)或符码(code)作为“横组合”,作品系列就是在“纵聚合”不断变化的条件下实现的,这个“纵聚合”就是这些基本图码或符码的数量及其排列、构成方式。事实上,这里系列作品本身就构成了一个“系统”(system)。比如,方力钧的系列作品构成了他“雅痞”的、“玩世”的波普风格及其政治意指,而其固定的基本图码就是光头的自画像,这形成了这一系列作品的横组合,那么具体作品就是在纵聚合的不断变化下完成的,即不同作品就是对这一光头自画像按照数量、大小及组合进行相对性复制或不同形式地设置而已。从另外一个角度,波普艺术的创造过程中艺术家往往具有一个相对明确的先验意识主导,而这个先验意识主导则成为其创作的“横组合(syntagmatic)”,那么,围绕这个先验意识主导的具体创作则是“纵聚合 (paradigmatic)”。当然,不管是“横组合(syntagmatic)”,还是“纵聚合(paradigmatic)”,符号之间并不相同,其还是存在一定差异的。对此索绪尔就明确说过:“语言中只有差异,没有确定的要素。确切地说,不存在什么符号,只有符号之间的差异罢了。而这个差异,则显然是能指的差异,能指本身基于差异而运作。反过来说,惟有凭借符号之间的差异,才可能将功能、价值赋予符号。”因此在一个系统内,符码或图码的价值相对平均化了,而符号的价值则源自系统,系统是符号价值的真正来源。也就是说,在一个系列中(即一个符号系统内),单纯的一件作品其价值并不十分明确,它的价值往往是整个系列作品(或作品系统)赋予的。譬如单纯地提取一幅方力钧的“光头系列”中的一件作品,其意涵和所指往往显得模糊或不确定,但若将其置于整个系列(符号系统)或作品之间的相互关联结构中时,作品或符号的价值反而更容易、也更加清晰地得以彰显。不仅如此,而且“系统内诸要素的相互关联,横组合关系的相互关联也罢,联想关系(‘纵聚合’关系)的相互关联也罢,都可设想为对任意性的限制”。[9]因此,符号本身事实上反而对艺术家及其创作行为潜在地形成了某种限制。

费恩伯格认为,波普艺术把消费主义神话改造成“图码(icon)”??从这个进程中,演化出了一种新的图像志绘画,如安迪?沃霍尔的作品就是通过大量图码的拼贴、复制建构的。[10]在此,这个“新的图像志绘画”所指的正是图像的“程式(index)”。基于此,设若90年代以前的现代主义和写实主义属于符号学“像似(icon)”范畴的话,那么,90年代以来的“政治波普”则无疑应归为“程式(index)”范畴。也就是说,“政治波普”已经将艺术表现本身“程式化”了,我们无需考虑每一幅作品的形式区别和意指差异,而是沿着既定的规则进行基本符号的复制与放大、缩小即可。显然,“程式化”了的作品之间尽管形式上还存在一定的差别,但是其意旨是相对统一的,而单独作品之间以及单独作品与整体系列作品之间在能指层面上反而消解了其本然的差异性。这种体系化了的语言自然也就形成了艺术家独特的风格。换言之,这与其说是艺术家代表了一种风格,毋宁说这种风格恰恰符号化了艺术家。从这个意义上说,从“像似(icon)”到“程式(index)”的转化,亦即政治波普在中国的兴起无疑是当代架上绘画风格转向最明显的体现和表征。

艺术观念

从“能指(signifier)优先”到“所指(signified)优先”

如果要问90年代前现代艺术与90年代后当代艺术最明显、最根本的区别的话,显然不是语言范式,也不是创作风格,而是艺术观念。事实上,与其说是艺术观念,毋宁说是艺术或艺术家的生存策略。

写实主义和现代主义时期的艺术家还秉持着对艺术的敬畏与神圣感,即便穷困潦倒,对艺术的热衷痴心不悔。对于每一个艺术家而言,艺术本身就是一个形而上的存在,它关乎精神,关乎灵魂,关乎存在,关乎信仰,关乎个体的生命及其一切。从罗中立的《父亲》、程丛林《1968年×月×日 雪》以及后来的张群、孟禄丁的《在新时代??亚当和夏娃的启示》、李贵君的《画室》等作品背后,艺术家创作的初衷是单纯的,就是关乎自身遭遇或对这个时代本身的反思与批判。1989年“现代艺术大展”,展览策划人接到赞助商一万元的赞助金时,手还在发抖。的确,从圆明园到宋庄,大部分艺术家尽管都在为生计奔波,但始 终持守着自己纯粹的艺术理想。至今,还有很多这样的艺术家。(当然不排除其中诸多机会主义者。)

写实主义和现代主义时期的艺术家还秉持着对艺术的敬畏与神圣感,即便穷困潦倒,对艺术的热衷痴心不悔。对于每一个艺术家而言,艺术本身就是一个形而上的存在,它关乎精神,关乎灵魂,关乎存在,关乎信仰,关乎个体的生命及其一切。从罗中立的《父亲》、程丛林《1968年×月×日 雪》以及后来的张群、孟禄丁的《在新时代??亚当和夏娃的启示》、李贵君的《画室》等作品背后,艺术家创作的初衷是单纯的,就是关乎自身遭遇或对这个时代本身的反思与批判。1989年“现代艺术大展”,展览策划人接到赞助商一万元的赞助金时,手还在发抖。的确,从圆明园到宋庄,大部分艺术家尽管都在为生计奔波,但始 终持守着自己纯粹的艺术理想。至今,还有很多这样的艺术家。(当然不排除其中诸多机会主义者。)

而“政治波普”在国际艺术市场上的一度受青睐则无疑使其贴上了“成功”的标签,甚至成为判断一个艺术家或一幅作品成功与否的准绳,艺术家不再是艺术家,而是一个商业“明星”而已。换言之,艺术家已不再关注艺术本身,而是关乎利益的一切,于是,拍卖价格、艺术家身价、代理画商等成了艺术家的日常谈资和艺术创作的真正初衷所在。不可否认,中国当代架上绘画受到市场的青睐不过是画商有意包装的结果,这是一个二者互利双赢的共谋结果而已。理查德?拉卡约(Richard Lacayo)在反思美国艺术时这么说:“就是这么回事啦,艺术流派的创新并不总是起于反抗和艺术家才能的发挥,而是所有这些涌进的新财源刺激了艺术市场。”“绘画的起落简直就像迈阿密的公寓房或者像猪肉的交易??不再是一个用长时间蕴育艺术家产生的那种市场了。”如果说“80年代美国艺术市场繁荣就是因为华尔街的股票在不断暴涨”,那么当下国内艺术市场的勃兴则是由中国经济的快速增长决定的,而中国当代架上绘画作品的市场由国外转移至国内也是历史的必然。王瑞芸说:“跟商业挂了钩,艺术简直像插上了翅膀,成为这个社会最值钱最邪门的商品,它也成为最应市的商品。……当批评家们担心长此以往,艺术必定会被商业弄到元气耗尽时,孔斯这样的艺术家却断不肯那么看,他说:‘我们现在生活的时机是从事艺术最好的时机。’他当然要说这样的话,因为社会可以让一个艺术家大富大贵啊!”[12]当代中国架上绘画又何尝不是这样呢?从这个意义上说,当艺术的目的从形而上的精神观照降格到形而下的物质诉求时,艺术在符号学层面上的“能指(signifier)优先”自然也就转换为“所指(signified)优先”了,艺术已不再是传统层面上关乎审美判断和价值取向的艺术了,而是以利益关涉和大众认同为主导的艺术了。

亦如波德里亚所说的:“消费逻辑取消了艺术表现的传统崇高地位。物品的本质或意义不再具有对形象的优先权了。……流行(波普)以前的一切艺术都是建立在某种‘深刻’世界观基础上的,而流行(波普),则希望自己与符号的这种内在秩序同质:与它们的工业性和系列性生产同质,因而与周围一切人造事物的特点同质、与广延上的完备性同质、同时与这一新的事物秩序的文化修养抽象作用同质。”[13]可见,波普艺术本身事实上强调的就是“所指(signified)优先”,强调的就是它的商品实用价值。因为波普艺术家常常精心地把职业和社会生活组织起来,且随着金钱和时尚被凸现出来,艺术世界的理性基调自然就衰落了。他们最关注的不是艺术语言,而是商业技巧,以便于唤起一种强烈的大批量生产的感觉。[14]安迪?沃霍尔就很喜欢财富和名气,他发现拥有这些东西都很让人着迷。方力钧也喜欢财富,否则艺术创作之余为什么还要经营连锁餐饮呢?问题在于,在这个过程中“能指”又居于什么位置呢?索绪尔说:“能指和所指根据确定的价值结成一种关联。”“若没有所指,同样,若没有能指,词都是不存在的。然而,所指仅是语言价值的概括而已,必须以处在每一语言系统中的诸要素的交互作用为前提。”[15]由此可见,“能指”尽管屈居于次位,但不可能脱离“所指”。从这个意义上加以审视,政治波普艺术家还是以他那种“让人不舒服的直率展示了当代社会的价值,而这种直率具有颠覆性和前卫性,他展示了所有的名声都是平等的,本质在可交换的图像世界里是没有意义的,他具有无法抵御的、迷人的公众个性,然而,这种个性的浅薄也留下了焦虑不安的情感空虚”。[16]同样,对于当代中国架上绘画艺术家而言,百万、千万的身价背后所遮蔽的恰恰是图像复制背景下的集体焦虑和麻木无知,消费将一切有关主体的、生存的质素尽数抽空,留下的只是一具去身份化、非人格化后的虚壳而已。更为可悲的是,艺术家自身还常常对此并不自觉。

当然,90年代以来,不同于政治波普的是以刘小东、王华祥、俞红、宋永红等为代表的“后生代”依然沿袭着现实主义的叙事性和照相写实主义的“近距离”,不过这并不是说他们没有观念或观念性,而是“拉近了艺术与生活、艺术与观念的距离”[17]。也就是说,他们还始终持守着艺术的“难率(ratio difficle)”、“像似(icon)”和“能指(signifier)优先”等基本符号学规制。但也同样获得了艺术市场的青睐,这又是为什么呢?对此,我想与他们始终保持着清醒与警惕是分不开的,如刘小东所说的:“艺术家要是成天想着劳动致富就完了,你只有反物质,才能有新的观点提供给这个已经过度物质化了的社会。如果艺术家崇拜物质,很快就会变成供货商了,没有差异性,这个社会还需要你干嘛?”[18]所以,艺术一旦趋于历史学家雅克?巴赞(Jacques Baarzun)所谓的“烂熟(decadent)”,也就意味着艺术真正的终结。中国当代“政治波普”及其之后变种或中国当代架上绘画艺术的危机也恰恰在此。

终结

具象绘画基本上是对客观现实的再现,从本质上来说可以属于描摹。而抽象绘画则大多是关于个人心理、经验、意识、认知的表达,应该说是非物象的。这可能是如何解读具象绘画和抽象绘画的分野。

抽象派大师、俄罗斯画家马列维奇(1878年—1935年),在世界画坛创立了最具影响的至上主义。它的宗旨是:致力于完成形式与色彩的绝对纯粹;也就是他所追求的“非物象感觉”。1918年,他在白色画布上画了一个倾斜的正方形,并命名为“白上之白”。然而毕生追求绝对“纯粹”、“极简”的他认为:自己已走到了无法再“纯粹”、“极简”的终结,无法再向前迈进一步了。

1986年,洪耀先生在白布上甩上一个白点,将马列维奇的极简观念向前推进了一步,有人认为其终结了架上绘画。

这里有两点需要阐释:

一是架上绘画中的最基本元素是点、线、面。面是由线组成的,线是由点构成的。于是,点是线、面的起始也是终极。务求“极简”,当然非点莫属。洪耀先生“点”的作品无疑是将至上主义“纯粹”、“极简”的理会推到了极致。

二是洪耀先生的作品“点”,颇具东方绘画的神韵,这与东方“得意忘形”、“神驰物外”的东方美学理念不无关系。西方自文艺复兴以来,三维空间的透视学原理注定了西方艺术的创作方法和审美习惯。它与东方创作方法和审美习惯是有差异的。前者偏重理性,后者偏重感悟;前者注重科学,后者关注心理。这种差异使洪耀先生的作品“点”极具张力,在空间上远远超越了架上绘画的画面空间,是一种情感的宣泄,是一种东方的睿智。

数学先哲阿基米德认为:“点”只有位置而无大小。这一论断再次印证了点是线、面等一系列架上绘画基本元素的起始又是终结。回到这个起始“点”也就是终结了架上绘画。

时代发展

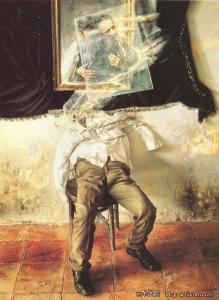

从架上绘画的高度来探讨施本铭的油画艺术,绝对不只是因为阐释本身的需要,而是因为施本铭对架上绘画的文化性承诺和坚持,给我们当下绘画艺术普遍的精神失落提供了一种令人振奋的创作迹象。也就是说,施本铭在架上绘画上表现出来的执着和顽强,为中国油画艺术在非常深刻的意义上保存了绘画的艺术品质和由此而来的精神火焰。同时,也在很大程度上,施本铭的架上绘画给正在显露端倪的新人本主义艺术提供了有效的艺术创作先导。

也许就中国油画艺术的当下现状而言,施本铭的坚持多少有些给人一种不够识时务、不够聪明的印象,因而他的坚持肯定不会讨好。事实上,有太多的艺术家将艺术的先锋性和前卫性,非常简单地也是非常自鸣得意地远离了架上绘画的绝对高度。或者说,越来越多的艺术家已经不习惯架上绘画的形而上因素。也正是在这个意义上,施本铭的油画艺术也才由此而越来越显示出其独特的精神价值和创作风貌。当我突然再一次面对施本铭的油画艺术时,他给我的这种印象就越显突出。实际上,施本铭的油画艺术总是以十分稳健和从容的姿态出现在我们面前的。

也许就中国油画艺术的当下现状而言,施本铭的坚持多少有些给人一种不够识时务、不够聪明的印象,因而他的坚持肯定不会讨好。事实上,有太多的艺术家将艺术的先锋性和前卫性,非常简单地也是非常自鸣得意地远离了架上绘画的绝对高度。或者说,越来越多的艺术家已经不习惯架上绘画的形而上因素。也正是在这个意义上,施本铭的油画艺术也才由此而越来越显示出其独特的精神价值和创作风貌。当我突然再一次面对施本铭的油画艺术时,他给我的这种印象就越显突出。实际上,施本铭的油画艺术总是以十分稳健和从容的姿态出现在我们面前的。

在这里,我们仅就施本铭新近创作的一组以反映当下中国现实家庭中的伦理题材为主的作品来探讨其架上绘画的人文性因素。从表面上看,施本铭创作的男女主人公角色,都有一种令人不可思议的乌托邦情结,他们似乎都是远离表面现实生活的内心生活者,这种绘画艺术的精神取向正好就是架上绘画艺术的精神传统。画家在很大程度上的坚持,其动因就在于画家和这种架上绘画的精神传统无法割舍最根本的联系。从《神圣家庭》、《全家福》中的视觉情景就非常容易让我们触摸到这种因素。夫妻之间的关系在身后孩子的生日仪式中首先是获得了上升的境界,正是在这种充满渴望的家庭理想境界中,绘画获得了意味深长的定格。从视觉的形式因素而言,这一上升的精神创作意蕴,不仅没有影响到画面上的视觉表现效果,相反,由于精神意味的集中进一步提纯了画面的形式因素,让作品的视觉产生了简约效果。正是这一简约的视觉效果,与克莱夫·贝尔“有意味的形式”的艺术论断达成文化意义上的高度默契。

施本铭架上绘画的创作触角无疑是深入的,而且这种触角总是在解剖人物内心生活上得以不断深入的。在面对当代中国家庭生活的现实组织结构时,施本铭的切入方式是直接、简约和集中的。其中,画家始终围绕家庭的组织结构同最新表现出来的伦理景观来展开对人性深处文化矛盾的揭露和探讨,来把握人性的现实动向。按照中国现行的计划生育政策,普遍出现了一个崭新的现实家庭结构:即一个孩子的家庭结构。这种一个孩子的家庭结构,肯定是三点式的爱情金字塔和家庭金字塔结构的全新版本。孩子无疑是这个金字塔的塔尖。此前,中国家庭的组织方式绝对是以父母的权力为中心,无论是文学作品,还是绘画艺术,作家、艺术家都必须遵守这个创作的中心原则,孩子仿佛是散落在父母身边的并非十分重要的边沿化的东西,而今孩子却成了一切画面构图的核心。换一种方式说,在一个渴望将来社会的家庭模式中,也就是一切以一个孩子为出发点的家庭结构中,夫妻之间的关系就简化为这种唯一的充满理想的情感纽带。父母亲的中心时代已经成为过去。一切貌似稳定的家庭伦理原则都将成为过去,都将只是一种停止的状态。施本铭油画的精神指向正是从剖析中国当下的现实家庭伦理问题找到了自己的立足点。从施本铭的这一组作品来看,孩子在画面中所处的位置,也就是在现实家庭生活中所处的位置。这是现在整个家庭伦理结构的一次文化性的颠覆和重建。孩子将是现在每一个家庭伦理价值的出发点;孩子给我们每一个家庭的感受就是整个家庭得以存在的前提。换一种方式讲,孩子注定是现实家庭伦理概念的全部内涵所在,他(她)就是现代家庭“无限至上的期待、幸福和信念”,他们是在这一切笼罩之下的绝对孩子。画家虽然没有直接给我们以清楚的阐释,但所有的画面未知因素就蕴藏在其中。观众和读者似乎都可以直接从婴儿闪闪发光的信号中触摸到夫妻期待之门上幸福的阴影。

这样的情景如果一旦从架上的高度回落到地面,我们刚才所能领略到的思想和精神火光就会熄灭。施本铭架上高度的标准是如此严厉,以至于任何一种世俗的想法都不会在他的绘画空间中找到可以保留的位置。按照施本铭自己的说法:“架上绘画作为一种文化表述方式越来越成为中国前卫艺术的边缘。”施本铭不信邪,任凭别人说什么,任凭别人追赶什么潮流,但他依然固执地坚持在自己的精神岗位上,而且是不折不扣,像身负严重使命的哨兵。当有人学着洋话:“架上绘画死亡了”,施本铭便通过自己的方式果断地做出回答:“如果架上绘画死亡了,那么我就充当架上绘画的守灵人。”

事实上,施本铭坚定不移的架上姿态,正在中国艺术界获得越来越广泛的回应,一种越来越明显的新人本主义的艺术思潮正在形成,而且这正是人们期待已久的精神旨归和真正意义上的艺术方向。

-

何扬·吴茜现代绘画馆

2025-09-19 21:40:27 查看详情

求购

求购