- 长吻沙蚕

长吻沙蚕

界

动物界

种

长吻沙蚕

中文学名

长吻吻沙蚕

科

尖额虫科

纲

多毛纲

形态描述

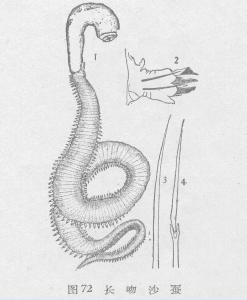

长吻沙蚕体极粗大,长200-300毫米,环节150-200个,前端稍细,中部较粗,后端细长。

长吻沙蚕体极粗大,长200-300毫米,环节150-200个,前端稍细,中部较粗,后端细长。

每个体节有两个环轮,和一对疣足,疣足为圆柱状,长约大于粗的2倍,除前端第2-3对外,其余皆为二分肢,每肢皆有前后两叶片,各叶片的末端略尖,只有腹肢的后叶略呈钝圆。背须甚小,位于疣足的基部,腹须甚发达,呈叶片状,形状和背、腹肢相似。

疣足移无鳃,其有鳃者多为单丝状,着生于疣足的外端。每个疣足均有2束刚毛,背束是刺刀状的单刚毛(3),腹束是复刚毛(4)。围肛节具有肛须一对。[1]

生境习性

生活于低潮线下,20公尺左右的海底上。

| 分类系统: | Animalia:动物界 - Annelida:环节动物门 - Polychaeta:多毛纲 - Aciculata: - Glyceridae:尖额虫科 -Glycera: |

| 学名: | Glycera chiroriIzuka,1912 |

| 中文名: | 长吻沙蚕 |

| 中文拼音: | ChángWěnShāCán |

| 分类等级: | 种 |

| 概述: | |

| 原始属名 | |

| 模式标本产地 | |

| 模式标本保存地 | |

| 国家保护级别 | 不详 |

| CITES公约级别 | 未定[1] |

| IUCN红色名录等级 | 未予评估(NE) |

| 红皮书等级 | 未定 |

| 中国特有 | 是 |

经济意义

| 分类系统: | Animalia:动物界 - Annelida:环节动物门 - Polychaeta:多毛纲 - Aciculata: - Glyceridae:尖额虫科 -Glycera: |

| 学名: | Glycera chiroriIzuka,1912 |

| 中文名: | 长吻沙蚕 |

| 中文拼音: | ChángWěnShāCán |

| 分类等级: | 种 |

| 概述: | |

| 原始属名 | |

| 模式标本产地 | |

| 模式标本保存地 | |

| 国家保护级别 | 不详 |

| CITES公约级别 | 未定[1] |

| IUCN红色名录等级 | 未予评估(NE) |

| 红皮书等级 | 未定 |

| 中国特有 | 是 |

地理分布

产量很大,为鱼类的主要饵料,渔民常用作钓饵。

相关百科

-

成都标致307两厢优惠5千元 长沙现代悦动现金优惠1.2万

2025-10-03 20:52:05 查看详情 -

标致408现金优惠达1.2万元 长沙现代悦动现金优惠1.2万

2025-10-03 20:52:05 查看详情 -

长沙里:被遗忘的英雄们

2025-10-03 20:52:05 查看详情 -

芘扎塔娜·翁沙纳塔纳辛

2025-10-03 20:52:05 查看详情

求购

求购