- 镰仓幕府

镰仓幕府

历史沿革

幕府渊源

主词条:源赖朝、源平合战

源赖朝源赖朝消灭平氏后成为左右国家政局的人物,但是他并没有接管京都政府,而是致力于在关东建立和巩固自己的政权。在内战中他就确定形势险要的镰仓(神奈川县东南部)为根据地。

源赖朝源赖朝消灭平氏后成为左右国家政局的人物,但是他并没有接管京都政府,而是致力于在关东建立和巩固自己的政权。在内战中他就确定形势险要的镰仓(神奈川县东南部)为根据地。

承治4年(公元1180年)在此设军事警察机关“侍所”,由源赖朝的亲信和田义盛(公元1147年—公元1213年)任长官“别当”,平时统领“御家人”, 战时以“军奉行”身份指挥军队。

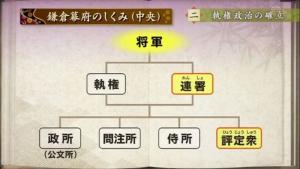

寿永3年(公元1184年)设行政机关“公文所”(后改称“政所”),从京都请来老练的政治家大江广元(公元1148年—公元1225年)充任长官“别当”,掌管幕府的行政事务。该年又设司法机关“问注所”,长官“执事”由京都请来的法律家三善康信(公元1140年—公元1221年)担任,处理诉讼、审判事宜。至此,幕府的政治机构初具规模。

源赖朝京都的后白河法皇为削弱源氏势力,文治元年(公元1185年)即平氏灭亡之后,命源义经征讨源赖朝。但源赖朝反过来成功地迫使后白河法皇发出追捕义经的院宣,同时迫使法皇承认他拥有在各国设置“守护”(初名总追捕使),在全日本所有庄园、公领设置“地头”的权力。这两种职务都由源赖朝的亲信武士“御家人”(家臣)充任,朝廷无权过问。

源赖朝京都的后白河法皇为削弱源氏势力,文治元年(公元1185年)即平氏灭亡之后,命源义经征讨源赖朝。但源赖朝反过来成功地迫使后白河法皇发出追捕义经的院宣,同时迫使法皇承认他拥有在各国设置“守护”(初名总追捕使),在全日本所有庄园、公领设置“地头”的权力。这两种职务都由源赖朝的亲信武士“御家人”(家臣)充任,朝廷无权过问。

守护是各国的军警头目,原则上一国一人,也有一人身兼数国的。其任务,平时同以前朝廷任命的押领使、国检非违使一样,武装维护封建秩序,监督“御家人”履行轮流警卫京都和镰仓的义务(“京都大番役”、“镰仓大番役”),战时则统率国内地头、“御家人”出征。守护并无特别报酬,一般都兼地头之职,以此取得收入。

源义经“地头”是庄园的监管人,为庄园领主和国衙征收租税和维护秩。地头之中属于原来作为开发领主拥有领地又获得“地头职”的所谓“本领安堵”的地头,继续取得原来所得;新任命的所谓“新恩”的地头则获得“给名”、“给田”,同时这两种地头还都有以征集“兵粮米”(军粮)的名义,按每段(反)5升的标准为自己从庄园和公领征收稻谷。

源义经“地头”是庄园的监管人,为庄园领主和国衙征收租税和维护秩。地头之中属于原来作为开发领主拥有领地又获得“地头职”的所谓“本领安堵”的地头,继续取得原来所得;新任命的所谓“新恩”的地头则获得“给名”、“给田”,同时这两种地头还都有以征集“兵粮米”(军粮)的名义,按每段(反)5升的标准为自己从庄园和公领征收稻谷。

紧接着,源赖朝放逐了京都朝廷中对他抱有敌意的贵族,派进“京都守护”监视朝廷;在边远地九州设“镇西奉行”。文治5年(公元1189年)源赖朝在迫使窝藏源义经的奥州藤原泰衡杀掉源义经之后,立即又讨灭泰衡,设“奥州总奉行”。这样,他就掌握了全国大部分地区的军警权力。建久3年(公元1192年)旧势力的顽固捍卫者后白河法皇死去,源赖朝被任命为“征夷大将军”,取得了他渴望已久的军人最高头衔。至此,镰仓幕府名副其实地建立起来,开始了日本历史上军人专政的幕府统治时期。

幕府建立

北条时政建久三年〔1192年〕七月,源赖朝受封为征夷大将军,正式开幕,史称源氏幕府或镰仓幕府。镰仓幕府具有相对独立的统治机构,以镰仓为中心,触角几乎延伸到日本社会的每个角落,是真正意义上的武家政权。

北条时政建久三年〔1192年〕七月,源赖朝受封为征夷大将军,正式开幕,史称源氏幕府或镰仓幕府。镰仓幕府具有相对独立的统治机构,以镰仓为中心,触角几乎延伸到日本社会的每个角落,是真正意义上的武家政权。

在武家政权的中央也即镰仓,设置有负责行政的“公文所”,负责司法的“问注所”和负责军警权力的“侍所”,都直接从属于幕府将军。而在地方上,各国都设置守护职,从朝廷派驻的国司手中褫夺了军警大权,守护平时维持治安,监督御家人轮流戍守京都和镰仓〔称京都大番役和镰仓大番役〕,战时则统率国内的御家人出征。

幕府的经济基础来源于“关东御成败地”,在这里“成败”是“处分”的意思,指幕府将军有权管理,可随意处分的领地。这些领地包括三个部分:

一,“关东御领”,即朝廷赏赐给赖朝个人的五百多处庄园;

二,“关东御分国”,指朝廷把伊豆、相模、上总、信浓、越后、骏河、武藏、下总八国的国司任免权下发给赖朝,可由幕府推荐御家人担任,并可由幕府直接解职;

三,“关东进止所领”,即北条时政争取来的,幕府可在很多庄园和公领中设置地头的权力。顺便提一句,各国守护没有俸禄,一般也都兼任地头,从土地上获得报酬。

镰仓幕府中后期政治架构既然得到了全国的军警大权和强盛的经济基础,那么政治权力也就等于是幕府将军的囊中之物了。为了加强对京都及边远地区的控制,源赖朝还额外设置了京都守护、镇西奉行和奥州总奉行等官职,完善了所谓的“幕政”。

镰仓幕府中后期政治架构既然得到了全国的军警大权和强盛的经济基础,那么政治权力也就等于是幕府将军的囊中之物了。为了加强对京都及边远地区的控制,源赖朝还额外设置了京都守护、镇西奉行和奥州总奉行等官职,完善了所谓的“幕政”。

其实“幕府”一词正和“将军”一词相同,都来源于中国,不过中国的将军们开幕建府,一旦攫取了天下的权力,很快就会改朝换代,从未出现过朝廷仍在,实权却连续许多代都掌握在幕府手中的事情,因此中国虽有幕府,却没有幕政。

镰仓幕府初期的政治权力,其实是并不完善的,为了尽快稳定局面,源赖朝对旧势力作了相当大的妥协,朝廷仍能利用国司等官职行使部分权力,当时的日本,被称为是“公武两重政权”。既然没有一棒子把朝廷打趴下,那么朝廷和幕府之间的斗争也就难以避免。

仅以京都来说,当时存在着三股大的势力,互相斗争也互相制约。一是幕府将军派驻的京都守护,二是关白九条兼实,三是后白河院的残党丹后局和源〔土御门〕通亲。一开始,九条兼实为了制约院权,主动向源赖朝靠拢,征夷大将军的头衔,就是他为赖朝争取得来的。然而在后白河院去世以后,赖朝却和实力渐弱的院的残党结合起来,准备向独霸朝廷的摄关家开刀了。

幕府架构丹后局本是平业房的妻子,平业房被流放后,她主动接近已被平清盛架空了的后白河院,随即就被后白河院收为妾侍,她和源通亲并为后白河院的心腹,院的很多导致变乱的政策,都是出于此二人之手。

幕府架构丹后局本是平业房的妻子,平业房被流放后,她主动接近已被平清盛架空了的后白河院,随即就被后白河院收为妾侍,她和源通亲并为后白河院的心腹,院的很多导致变乱的政策,都是出于此二人之手。

当时正是后鸟羽天皇在位,九条兼实和源通亲都把女儿嫁给天皇,但兼实的女儿任子虽然位居中宫,却只生下一名皇女,而通亲的养女虽为偏室,却生下了皇子为仁。于是,在幕府的支持下,建久七年〔1196年〕十一月,任子被赶出中宫,随即九条兼实被迫辞去关白之位,这被称为“建久七年的政变”。

两年后〔1198年〕,后鸟羽天皇传位给年仅三岁的为仁亲王,是为土御门天皇,源通亲以天皇外祖父的身份执掌朝政。建仁二年〔1202年〕十月,源通亲去世,后鸟羽上皇趁机夺回了权力,重开院政。又过了八年〔1210年〕,后鸟羽院以两度出现彗星为由,勒令还没成年的土御门天皇退位,扶自己另外一个儿子、十二岁的守成亲王登基,称为顺德天皇。当时有两位上皇,就有两位院,后鸟羽院称“本院”,土御门院称“新院”,天皇和新院,都得看本院的脸色行事。

承久之乱

尽管源赖朝和北条氏对皇室贵族都持妥协态度,但皇室还是不甘心于部分权力的丧失而伺机反扑。皇室乘幕府内讧之机逐渐恢复了势力,迫使亲幕派的关白藤原兼实下台,免掉源氏功臣之子佐佐木经高的三国守护之职。公元1221年,以后鸟羽上皇为首的皇室贵族发动了倒幕战争,因为这是承久3年的事,所以史称“承久之乱”。

皇室依靠的不过是争取过来的畿内及其附近几国1万几千名武士和僧兵的力量,而主要寄希望于正在内争的镰仓方面的御家人的大量倒戈。然而皇室错误地估计了形势,据《吾妻镜》记载,这时北条政子召集大江广元、北条义时等以下御家人,向他们指出幕府建立前御家人的悲惨情形,歌颂了源赖朝的恩惠,警告大家:幕府方面一旦失败,武士们低三下四地受贵族任意驱使的时代必将重新到来。她声泪俱下的讲话促进了御家人的团结,御家人纷纷率领自己一族参战。北条义时采纳大江广元短期决战的主张,以长子泰时(公元1183-公元1242年)为大将,弟时房为副将,分兵三路(东海、东山、北陆)向京都进发。进军路上,兵力迅速增加到19万人。皇室军队不堪一击,幕府军出镰仓不到一个月就占领了京都。

战后,幕府把后鸟羽、顺德和土御门三上皇分别流放到三个孤岛上,废年仅4岁的仲恭天皇,立后堀河天皇(公元1221年—公元1232年在位);对站在皇室一边的公卿、武士分别处以斩、流之刑,没收他们的领地3000多处,使有战功的御家人充任这些领地的地头,称“新补地头”,以区别源赖朝时的“本补地头”。

幕府按庄园11町给免租田1町的比例对新补地头赐田,以这些田地的年贡作为他们的所得。同时还从向庄园领主交纳年贡中按田地1段5升米的比例抽出“加征米”(“新补率法”),作为新补地头收入的另一部分。幕府新设“六波罗探题”取代京都守护,赋予监视朝廷并行使迄今幕府统治力量薄弱的三河(爱知县)以西各国司法和行政权力,监督和指挥西国御家人,北条氏世袭其职。

文永之役

镰仓时代日本同中国宋朝一直保持了睦邻友好关系,进行了正常的贸易往来和文化交流。但至13世纪70年代,两国间和平往来由于元朝军事封建主对日进行侵略而暂告中断。

12世纪末,蒙古族兴起。公元1206年成吉思汗(铁木真)统一蒙古,建立蒙古汗国。此后约半个世纪,成吉思汗的继承人通过军事征伐不仅控制了中国本部的华北地区,还进占了中国以西直至东欧的欧亚辽阔土地。公元1259年征服了高丽。公元1260年忽必烈(成吉思汗之孙)成为蒙古国王。公元1267年迁都燕京(后改称大都,即北京)。公元1271年改国号为“大元”。

元军来袭图忽必烈的侵略矛头终于指向了日本。公元1268年他命高丽使者持书赴日,书中表面上要求建交,实质是要日本朝贡。京都朝廷几经研究,未予回答,但惊慌万状,不知所措,只好连日到各社寺祈祷。次年忽必烈的使者再来。此次朝廷打算给忽必烈的使者带去国书,但由于正式就任执权不久,年少气锐的北条时宗(公元1251年—公元1284年)的阻拦而未发。此后,公元1271至公元1272年忽必烈又两次遣使,重提他的要求,甚至以武力相威胁。对此,北条时宗仍坚持拒绝回书,同时积极采取措施,命九州的守护地头加强沿岸防御,还命令驻守镰仓的御家人回国,四国、中国的御家人依次西下,以加固九州的警备。

元军来袭图忽必烈的侵略矛头终于指向了日本。公元1268年他命高丽使者持书赴日,书中表面上要求建交,实质是要日本朝贡。京都朝廷几经研究,未予回答,但惊慌万状,不知所措,只好连日到各社寺祈祷。次年忽必烈的使者再来。此次朝廷打算给忽必烈的使者带去国书,但由于正式就任执权不久,年少气锐的北条时宗(公元1251年—公元1284年)的阻拦而未发。此后,公元1271至公元1272年忽必烈又两次遣使,重提他的要求,甚至以武力相威胁。对此,北条时宗仍坚持拒绝回书,同时积极采取措施,命九州的守护地头加强沿岸防御,还命令驻守镰仓的御家人回国,四国、中国的御家人依次西下,以加固九州的警备。

文永11年(公元1274年)上半年,忽必烈强征高丽船工、民夫35000人为他建造兵船900艘,还从农民中征兵5000,以此完成了他发动征日战争的最后准备;然后又镇压了高丽军民坚持数年之久的反元起义。10月初,都元帅忻都和右、左副元帅洪茶丘、刘复亨率25000名侵略军和900艘兵船从朝鲜的合浦(马山)出发,大举征日。10月5日至14日,元军袭击日本的对马、壹岐。对马“守护代”宗助国和壹岐“守护代”平景隆分别仅以80骑与百余骑迎战,结果全军覆没。

元军随后侵入松浦半岛沿海诸岛,使几百名日本武士伤亡。19日兵船驶进博多湾。就在这以前,在大宰府的召集下,日本九州九国御家人,“甚至神社佛寺人员都争先恐后急驰而来”。这支为数万人的御家人在大将少弍景(或经)资的指挥下,从20日上午10时开始,同当天早晨登陆的元军交锋。战幕一拉开,日本武士就显然处于不利地位;元军采用的是进步的步兵集团战术,这使习惯于一骑对战的日本武士很不适应;元军箭短而射程远,为日箭所 不及;元军作战时击鼓鸣锣,常使日军战马惊跃狂奔,控制不住,元军使用一种日本武士从未见过的火药武器——震天雷,其射出的铁弹爆炸声往往使日本武士“目眩耳塞,茫然不辨东西”。激战至暮,日本武士被迫退到大宰府附近,组成新的防线。元军可能为了防备日本武士夜袭,回到船上。就在当天夜里,一场意外的台风刮沉了元兵船200艘,剩下的船只不得不返航。忽必烈的第一次对日远征于是结束。这次远征日本,史书称为“文永之役”。

弘安之役

北条时宗“文永之役”以后,为防范元军再来,幕府进一步采取措施,加强防御体制:调中国地方(指山阴、山阳两道)御家人驻守长门,调东国御家人驻守九州,以有战功者赏相约,动员全国“公家”和寺社里的非御家人;任命北条一族人为九州和其他重要国的守护;最后在博多湾沿岸筑起坚固石垒。忽必烈在灭南宋(公元1279年)前后,大肆搜刮,进行更大规模的战争准备。他又两次遣使赴日要求朝贡。北条时宗两次斩杀元使,以示继续抵抗决心。

北条时宗“文永之役”以后,为防范元军再来,幕府进一步采取措施,加强防御体制:调中国地方(指山阴、山阳两道)御家人驻守长门,调东国御家人驻守九州,以有战功者赏相约,动员全国“公家”和寺社里的非御家人;任命北条一族人为九州和其他重要国的守护;最后在博多湾沿岸筑起坚固石垒。忽必烈在灭南宋(公元1279年)前后,大肆搜刮,进行更大规模的战争准备。他又两次遣使赴日要求朝贡。北条时宗两次斩杀元使,以示继续抵抗决心。

弘安4年(公元1281年)忽必烈分兵两路,一路是从朝鲜派出的东路军,另一路是从中国江南派出的江南军。东路军由忻都、洪茶丘统率蒙、汉、鲜兵4万人,兵船900艘。江南军由范文虎指挥10万人,兵船3500艘。两路军约定于6月中旬在壹岐会合。东路军首先进发,6月初已进入博多湾,占志贺岛。日本武士草野次郎、河野通有等曾多次乘小船主动出击,双方互有损伤。7月初,元两路军汇合,下旬元军主力集结鹰岛。在元军即将举行全面进攻的前夕——农历7月30日夜,这里又狂风大作,兵船大部沉没,元军仅一小部分得以生还。于是忽必烈的第二次远征又告失败。

在幕府领导下日本军民进行的顽强抵抗及两次暴风雨对元兵船的袭击无疑是使日本赢得胜利的主要因素。至于暴风雨,那只是一种自然现象,日本旧史书把这种自然现象说成是“神风”、“八幡宫镐矢西风”、“天野明神出阵”等等,显然是无稽之谈。

逐渐衰落

抗元战争胜利后,幕府的统治转向衰落。同承久之乱时不同,抗元战争后幕府没有得到没收自政敌的土地,幕府无法使获有战功而纷纷来到镰仓要求恩赏的御家人得到满足,从而破坏了由“奉公”取得“恩赏”的这个幕府同御家人关系的基础。

御家人为弥补战争给自己造成的经济损失和恢复自己的实力,就加紧侵占“公地”并通过大搞自13世纪中期开始采取的“地头请”和“下地中分”的办法蚕食庄园,加速了地头、庄官等既脱离“本所”、“领家”,又脱离幕府,形成独立的封建领主的过程。但是多数御家人却因战争负担而穷困没落了,开始把土地典当给高利贷者或卖出。幕府为了防止其政治军事支柱继续削弱,曾禁止御家人出卖土地给商人、高利贷者,但禁令并无多大效果,贫困的御家人仍设法偷偷出卖。于是永仁5年(1297)幕府颁布《德政令》,规定禁止买卖、典当御家人的领地,非御家人和商人买得御家人的领地须无偿归还原主,并且此后不再受理有关向御家人贷款问题的诉讼。《德政令》引起了经济混乱,商人抬高物价,高利贷不再向御家人通融资金。所以令颁后还不到一年,幕府就不得不将它取消。御家人的贫困没落加速了御家人制度的崩溃。

农民的处境更加恶化。御家人不论是转为领主或贫困下去,为转嫁战争负担,都加强了对以“百姓名主”为主的农民的掠夺,致使农村荒废,饥谨频发,加剧了阶级矛盾,农民只得以逃散的方式来抵抗。

早在抗元战争前,“百姓名主”中就有一部分上升为武士。这样的武士是没有和幕府结成主从关系的非御家人。这些新兴名主,在货币经济较发达的近畿地方尤多。他们为发展自己的势力,就利用反抗领主的贫困百姓名主、逃亡的下人和所从等下层群众的力量,把他们集合在自己的周围,用弓矢甲胃武装起来,对抗幕府和领主,阻碍年贡的征收,袭击年贡运送队,夺取年贡。统治阶级把这类武装集团称为“恶党”,视同盗贼。在先进地区,恶党暴动早就发生,例如公元1236年在大和,公元1248年在山城国都曾发生过。及至抗元战争后,即13世纪末至14世纪初,农民处境更加恶化,“恶党”到处出现,它的活动已遍及北起出羽、陆奥,南至淡路的日本各地。还有一些不满幕府的御家人,例如一些地头和守护,出于他们反对幕府、蓄养自己实力的需要,往往把恶党拉到自己一边,有的甚至成为“恶党巨魁”。恶党的活动构成了对幕府统治的严重威胁。

在人民反抗日益激烈的同时,幕府内部的矛盾也加深了。迄今在御家人财产继承上通行析产继承制。幕府为防止御家人领地分得过细、带来御家人的贫困,遂改为长子(“惣领”)继承制,庶子由长子扶养。有一些御家人就以“惣领”为中心加强团结,形成强大的守护,甚至足以同北条氏抗衡,就象足利氏那样。于是北条氏加强了“得宗”(北条氏嫡长世袭制的家主)的专制统治。作为中央机关的“评定众”和“引付众”等要职皆由北条氏一族担当,置于得宗统治之下。地方守护之职也尽可能由北条氏一族任命。北条时宗借用防备元军来袭,从九州到山阴、山阳各地增加了出身北条氏一门的守护,至幕府灭亡前夕,全日本近半的30国守护之职都被北条氏一族垄断。得宗权力至北条时宗之子贞时(公元1271年一公元1311年)、孙高时(公元1393年—公元1333年)之时,进一步加强。得宗权力主要依靠家臣“御内人”行统治,赋予重要职务。“御内人”势力的增大引起“御内人”同“御内人”以外的御家人“外样”的尖锐对立,终于导致“御内人”代表人物内管领平赖纲同“外样”代表人物安达泰盛(公元1231年—公元1285年)之间的战争。在公元1285年的“霜月骚动”中,安达泰盛一派失败,安达氏一族及其一派的御家人被大量消灭。内战削弱了御家人的力量,并进一步加剧了御家人之间的矛盾。末代执权北条高时又恰恰是一个无所作为之辈,耽于游宴,荒废政事。至此,不论是外样御家人或非御家人,大部分武士的心都已离开了幕府,伺机反叛。而反叛所需要的只是一面能够把他们结合起来的旗帜了。

倒戈灭亡

后醍醐天皇正当农民、武士对镰仓政权普遍不满,镰仓幕府日益衰落的时候,京都天皇及公卿贵族认为复兴旧政权的时机已到而跃跃欲试。阴谋复旧的核心人物是后醍醐天皇(公元1318年—公元1339年在位)。他于公元1318年即位,不久便废院政实行亲政,再兴记录所,企图重现延喜、天历时“代呼”这一“圣代”,以此为目标开始了紧张的倒幕活动,为此,他极力推崇镰仓中期传入的朱子学,召禅僧玄惠入宫讲解《新注》,企图以朱子学所鼓吹的“三纲五常”、“大义名分”来激励朝臣气节,其复兴旧王朝效力。他还摄用玄惠的门徒北田亲房(公元1293年—公元1385年)和日野资朗(公元1290年—公元1332年)、日野俊基(?一公元1332年)等儒臣。这些人或为天皇拟定倒幕计划,或秘密奔赴各地,向不满幕府的武士兜售朱子学,进行倒幕活动。

后醍醐天皇正当农民、武士对镰仓政权普遍不满,镰仓幕府日益衰落的时候,京都天皇及公卿贵族认为复兴旧政权的时机已到而跃跃欲试。阴谋复旧的核心人物是后醍醐天皇(公元1318年—公元1339年在位)。他于公元1318年即位,不久便废院政实行亲政,再兴记录所,企图重现延喜、天历时“代呼”这一“圣代”,以此为目标开始了紧张的倒幕活动,为此,他极力推崇镰仓中期传入的朱子学,召禅僧玄惠入宫讲解《新注》,企图以朱子学所鼓吹的“三纲五常”、“大义名分”来激励朝臣气节,其复兴旧王朝效力。他还摄用玄惠的门徒北田亲房(公元1293年—公元1385年)和日野资朗(公元1290年—公元1332年)、日野俊基(?一公元1332年)等儒臣。这些人或为天皇拟定倒幕计划,或秘密奔赴各地,向不满幕府的武士兜售朱子学,进行倒幕活动。

后醍醐之天皇之所以要如此坚决倒幕,也是和当时他要立即解决与幕府有关的皇位继承问题密切相联的。“承久之乱”以后,决定皇位继承和决定上皇担任院政的大权都操在幕府手中。公元1242年根据北条泰时的指示,后嵯峨天皇(公元1242年—公元1246年在位)即位,其后由深草天皇(公元1246年—公元1259年在位)、龟山天皇(公元1259年—公元1274年在位)兄弟相继即位。此后便出现两个皇统——“持明院统”与“大觉寺统”,由此产生了所谓皇位继承问题。朝廷也分成两派。几经周折,再经五届天皇之后,文保元年(公元1317年)在幕府提议下,三方通过了两统交替即位的“两统迭立”方案。据此,确定当时的皇位由大觉寺统的后醍醐天皇继承,并确定立后二条天皇的皇子为后醍醐天皇的皇太子,这就剥夺了后醍醐天皇皇子的皇位继承权。于是后醍醐天皇认为,要解决这个问题只有打倒幕府,别无他途。

倒戈灭亡幕府的足利尊氏后醍醐天皇拟就了使用畿内武士和僧兵袭击六波罗的倒幕计划,但计划于正中元年(公元1324年)泄漏,日野资朝、日野俊基被捕。(史称“正中之变”)此后,后醍醐天皇又重拟,亲赴南都(奈良)北岭(京都)各大寺院,拼凑倒幕武装,并对各国武士和“恶党”做工作。但这次计划于元弘元年(公元1331年)又败露,结果他本人被幕府流放到隐岐岛(岛根县海上)。北条高时立持明院统量仁亲王为天皇,是为光严天皇(“元弘之变”)。这时近畿和中国地方等地的反北条氏势力已经纷纷起事,“恶党”蜂起,同地头、庄官作战,或联合起来反抗上级领主。索以“地侍”首领闻名的河内(大坂府)楠木正成(公元1294年—公元1336年)也已起来战斗。他先后据守河内的赤坂城、千早城,重创幕府军。在大和国,许多农民变成“野伏”(“强盗”),干扰幕府的粮路,截杀撤退的武士。在战乱日益扩大的情况下,正庆3年(公元1333年)2月后醍醐天皇在伯耆国(鸟取县)武士名和长年的营救下,逃出了隐岐。同年,幕方的征讨大将足利高氏(公元1305年—公元1368年)在赴伯耆途中突然举起叛旗,把近畿地方的武士组织起来。5月7日消灭了幕府在京都的六波罗探题,占领京都。与此同时,九州、四国的武士分别消灭了幕方的九州探题和长门探题。上野豪族新田义贞(公元1302年—公元1338年)也举起叛旗,率关东武士攻陷镰仓。时为公元1333年5月22日,北条高时及其一族自杀。镰仓幕府在农民和不满幕府的武士们的打击下灭亡了。

倒戈灭亡幕府的足利尊氏后醍醐天皇拟就了使用畿内武士和僧兵袭击六波罗的倒幕计划,但计划于正中元年(公元1324年)泄漏,日野资朝、日野俊基被捕。(史称“正中之变”)此后,后醍醐天皇又重拟,亲赴南都(奈良)北岭(京都)各大寺院,拼凑倒幕武装,并对各国武士和“恶党”做工作。但这次计划于元弘元年(公元1331年)又败露,结果他本人被幕府流放到隐岐岛(岛根县海上)。北条高时立持明院统量仁亲王为天皇,是为光严天皇(“元弘之变”)。这时近畿和中国地方等地的反北条氏势力已经纷纷起事,“恶党”蜂起,同地头、庄官作战,或联合起来反抗上级领主。索以“地侍”首领闻名的河内(大坂府)楠木正成(公元1294年—公元1336年)也已起来战斗。他先后据守河内的赤坂城、千早城,重创幕府军。在大和国,许多农民变成“野伏”(“强盗”),干扰幕府的粮路,截杀撤退的武士。在战乱日益扩大的情况下,正庆3年(公元1333年)2月后醍醐天皇在伯耆国(鸟取县)武士名和长年的营救下,逃出了隐岐。同年,幕方的征讨大将足利高氏(公元1305年—公元1368年)在赴伯耆途中突然举起叛旗,把近畿地方的武士组织起来。5月7日消灭了幕府在京都的六波罗探题,占领京都。与此同时,九州、四国的武士分别消灭了幕方的九州探题和长门探题。上野豪族新田义贞(公元1302年—公元1338年)也举起叛旗,率关东武士攻陷镰仓。时为公元1333年5月22日,北条高时及其一族自杀。镰仓幕府在农民和不满幕府的武士们的打击下灭亡了。

经济基础

幕府统治的物质基础是附以各种名称的庞大的“关东御成败地”,即将军的管辖地(“关东”指幕府将军,“成败”意为“处分”)。它主要由“关东御领”、“关东御分国”和“关东进止所领”构成。“关东御领”没收源平两氏领地而由朝廷赐给源赖朝的,包括散在全国各地的500多个庄园。“关东御分国”是朝廷授予源赖朝的知行国(封地),其内容同庄园的知行并无不同,最初计有伊豆、相模、上总、信浓、越后、骏河、武藏、下总、丰后等9国,后来丰后除掉;各国的国司由幕府推荐的御家人担任。将军这两部分管辖地的收入是幕府的主要财源。“关东进止所领”是指将军拥有授职权的那些国衙领和庄园领地。

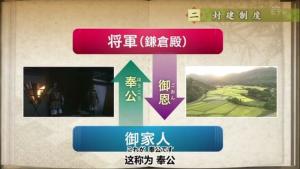

与京都朝廷不同,镰仓政权的社会阶级基础主要是在乡领主和那拥有一定经济实力的名主等中小土地所有者,而它的主要政治军事支柱则是“御家人”。御家人是源赖朝在征讨平氏过程中同他结成封建主从关系的武士,即将军的家臣。如前所述,御家人原来都是一些在乡领主、庄官、名主,跟随源赖朝参加内战,为的是他们不为京都贵族政权所承认并在贵族庄园制下极不稳定的土地所有权能得到确认。源赖朝保证了御家人原来的土地所有权,有的还赐与新的土地,并通过守护地头制的建立使之获得法律根据。对于将军的这种“御恩”,御家人须为将军“奉公”,即平时值卫京都、镰仓,战时率自己的一族舍身疆场,玩忽奉公义务就有被剥夺其御家人地位及其土地所有权的危险。于是在将军和御家人之间就通过“御恩”、“奉公”的关系建立起牢固的封建主从关系。

为增强幕府经济实力和谋求御家人的利益,源赖朝和幕府鼓励开荒,扩大耕地面积,为此曾制定大规模开发关东的计划,责成所在地头执行。鉴于平安贵族推行渴泽而渔政策招致农民反抗的历史经验,赖朝也采取了若干安定民生的措施,如减免部分地区贡租等。这些政策和措施有利于生产的发展。为了要保持一支效忠于己的善战军队,他还一再告诫部下要过检朴生活,反对奢侈浪费。

政治制度

随着镰仓幕府的建立,原来作为赖朝私家机关的各种机构也转变为公立机关,幕府的制度也进行了整顿。赖朝最初的家政机关是1180年设立的侍所。侍所原是御家人宿值警卫之处,镰仓幕府建立后,职责扩大为负责赖朝御所的警卫和镰仓市的安全、统治御家人等,侍所别当的政治权力也相应变大。1184年10月,又设公文所,聘京都的大江广元任别当。公文所主要处理以财政事务为主的一般政务。1185年,赖朝又将公文所改为政所。与公文所一起设置的还有问注所,主要负责裁决,京都法学家出身的三善康信为第一任执事(长官)。

在地方上,赖朝延续了战时的守护、地头制。在全国各地的庄园内,以一国一人为原则,任命有力御家人为守护。守护最初也称为总追捕使、奉行人,后来才逐渐统一为守护。守护的职责称为“大犯三条”,主要是率领管下的御家人警固皇居(京都大番役)、检查和搜捕犯有谋反、杀人等重罪之人。此外,守护还要处理管内社寺、驿路的事务,指挥和监督大番役以外的御家人平日的勤务,传达幕府的法规、任命御家人等。

地头由御家人担任,是幕府派驻在庄园的代表,任务主要是检察、征税、管理土地等。地头分为本领安堵地头和新恩地头。本领安堵大多是原来的大庄园主,赖朝承认他们对旧有所领的支配。本领安堵对所领具有名主、地头两重支配权,庄园农民与他们有更强的隶属关系。新恩地头是立战功的御家人,赖朝将没收的平氏土地赐予他们,成为一方的地头。新恩地头为了巩固自己的在地权力,以地头职和给田为根本,以幕府权力为依靠,加强了对农民的支配。

镰仓幕府的阶级基础是御家人制度。所谓“御家人”就是与源赖朝有主从关系的地方上的土豪、武士。平氏时代,武士们在各自的土地上已经具有了开发领主、地主、名主三重身份。为了维持自己在庄园内的地位,他们将所领寄进于中央贵族名下,并从寄进的庄园领家那里获得管理原属自己所领的实权。赖朝起兵后,支持赖朝的武士成为了赖朝的御家人,被授予守护、地头职。

镰仓幕府建立后,将军给予御家人以本领安堵、新恩地头的职务和其它政治、经济上的权力,称为“御恩”;御家人为将军服役、对将军尽忠,称为“奉公”。奉公的内容主要是担任镰仓和京都的警卫、战时为将军效命等。元朝忽必烈二次侵日时,又增加了“异国警固”的义务。御家人平时的费用由幕府和总领分担,总领负责统辖庶子一族。

这种以土地为媒介而结成的将军和武士主从关系的御家人制度,构成了镰仓武家社会。

历代将军

| 代 | 氏名 | 院号 | 官位 | 在职 | 出身家 | 享年 | 墓所 |

| 1 | 源赖朝 | 白旗大明神 | 正二位权大纳言 | 1192年7月12日 - 1199年1月13日 | 河内源氏 | 53 | 大仓法华堂白旗神社 |

| 2 | 源赖家 | 法华院 | 正二位左卫门督 | 1202年7月22日 - 1203年9月7日 | 河内源氏 | 23 | 修禅寺 |

| 3 | 源实朝 | 大慈寺 | 正二位右大臣 | 1203年9月7日 - 1219年1月27日 | 河内源氏 | 28 | 寿福寺白棋神社 |

| 4 | 藤原赖经 | - | 正二位权大纳言 | 1226年1月27日 - 1244年4月28日 | 藤原氏(九条家) | 39 | - |

| 5 | 藤原赖嗣 | - | 从三位左近卫中将 | 1244年4月28日 - 1252年2月20日 | 藤原氏(九条家) | 18 | - |

| 6 | 宗尊亲王 | - | 一品中务卿 | 1252年4月1日 - 1266年7月20日 | 皇族 | 33 | - |

| 7 | 惟康亲王 | - | 正二位左近卫大将→二品 | 1266年7月24日 - 1289年9月14日 | 皇族 | 63 | - |

| 8 | 久明亲王 | - | 一品式部卿 | 1289年10月9日 - 1308年8月4日 | 皇族 | 53 | - |

| 9 | 守邦亲王 | - | 二品 | 1308年8月10日 - 1333年5月22日 | 皇族 | 33 | - |

历代执权

| 代 | 氏名 | 院号 | 官位 | 在职 | 出身家 | 享年 | 墓所 |

| 1 | 源赖朝 | 白旗大明神 | 正二位权大纳言 | 1192年7月12日 - 1199年1月13日 | 河内源氏 | 53 | 大仓法华堂白旗神社 |

| 2 | 源赖家 | 法华院 | 正二位左卫门督 | 1202年7月22日 - 1203年9月7日 | 河内源氏 | 23 | 修禅寺 |

| 3 | 源实朝 | 大慈寺 | 正二位右大臣 | 1203年9月7日 - 1219年1月27日 | 河内源氏 | 28 | 寿福寺白棋神社 |

| 4 | 藤原赖经 | - | 正二位权大纳言 | 1226年1月27日 - 1244年4月28日 | 藤原氏(九条家) | 39 | - |

| 5 | 藤原赖嗣 | - | 从三位左近卫中将 | 1244年4月28日 - 1252年2月20日 | 藤原氏(九条家) | 18 | - |

| 6 | 宗尊亲王 | - | 一品中务卿 | 1252年4月1日 - 1266年7月20日 | 皇族 | 33 | - |

| 7 | 惟康亲王 | - | 正二位左近卫大将→二品 | 1266年7月24日 - 1289年9月14日 | 皇族 | 63 | - |

| 8 | 久明亲王 | - | 一品式部卿 | 1289年10月9日 - 1308年8月4日 | 皇族 | 53 | - |

| 9 | 守邦亲王 | - | 二品 | 1308年8月10日 - 1333年5月22日 | 皇族 | 33 | - |

大事年表

| 代 | 氏名 | 官位 | 在职 | 享年 | 出身家 |

| 1 | 北条时政 | 从五位下 远江守 | 1203年9月 - 1205年闰7月 | 78 | 北条氏 |

| 2 | 北条义时 | 从四位下 陆奥守 | 1205年闰7月 - 1224年6月13日 | 62 | 得宗家 |

| 3 | 北条泰时 | 正四位下 左京权大夫 | 1224年6月 - 1242年6月15日 | 60 | 得宗家 |

| 4 | 北条经时 | 正五位下 武藏守 | 1242年6月15日 - 1246年3月23日 | 23 | 得宗家 |

| 5 | 北条时赖 | 正五位下 相模守 | 1246年3月23日 - 1256年11月22日 | 37 | 得宗家 |

| 6 | 北条长时 | 从五位上 武藏守 | 1256年11月22日 - 1264年7月3日 | 35 | 极乐寺流 |

| 7 | 北条政村 | 正四位下 左京权大夫 | 1264年8月11日 - 1268年3月5日 | 69 | 政村流 |

| 8 | 北条时宗 | 正五位下 相模守 | 1268年3月5日 - 1284年4月4日 | 34 | 得宗家 |

| 9 | 北条贞时 | 从四位上 相模守 | 1284年4月4日 - 1301年8月22日 | 40 | 得宗家 |

| 10 | 北条师时 | 从五位下 相模守 | 1301年8月22日 - 1311年9月21日 | 37 | 宗政流 |

| 11 | 北条宗宣 | 从四位下 陆奥守 | 1311年10月3日 - 1312年5月29日 | 54 | 大佛流 |

| 12 | 北条熙时 | 正五位下 相模守 | 1312年6月2日 - 1315年7月12日 | 37 | 政村流 |

| 13 | 北条基时 | 从五位下 相模守 | 1315年7月12日 - 1316年7月9日 | 48 | 极乐寺流 |

| 14 | 北条高时 | 从四位下 修理权大夫 | 1316年7月10日 - 1326年2月13日 | 31 | 得宗家 |

| 15 | 北条贞显 | 正五位上 修理权大夫 | 1326年3月16日 - 1326年3月26日 | 56 | 金泽流 |

| 16 | 北条守时 | 从四位下 相模守 | 1326年4月24日 - 1333年5月18日 | 39 | 赤桥流 |

词条图册

| 代 | 氏名 | 官位 | 在职 | 享年 | 出身家 |

| 1 | 北条时政 | 从五位下 远江守 | 1203年9月 - 1205年闰7月 | 78 | 北条氏 |

| 2 | 北条义时 | 从四位下 陆奥守 | 1205年闰7月 - 1224年6月13日 | 62 | 得宗家 |

| 3 | 北条泰时 | 正四位下 左京权大夫 | 1224年6月 - 1242年6月15日 | 60 | 得宗家 |

| 4 | 北条经时 | 正五位下 武藏守 | 1242年6月15日 - 1246年3月23日 | 23 | 得宗家 |

| 5 | 北条时赖 | 正五位下 相模守 | 1246年3月23日 - 1256年11月22日 | 37 | 得宗家 |

| 6 | 北条长时 | 从五位上 武藏守 | 1256年11月22日 - 1264年7月3日 | 35 | 极乐寺流 |

| 7 | 北条政村 | 正四位下 左京权大夫 | 1264年8月11日 - 1268年3月5日 | 69 | 政村流 |

| 8 | 北条时宗 | 正五位下 相模守 | 1268年3月5日 - 1284年4月4日 | 34 | 得宗家 |

| 9 | 北条贞时 | 从四位上 相模守 | 1284年4月4日 - 1301年8月22日 | 40 | 得宗家 |

| 10 | 北条师时 | 从五位下 相模守 | 1301年8月22日 - 1311年9月21日 | 37 | 宗政流 |

| 11 | 北条宗宣 | 从四位下 陆奥守 | 1311年10月3日 - 1312年5月29日 | 54 | 大佛流 |

| 12 | 北条熙时 | 正五位下 相模守 | 1312年6月2日 - 1315年7月12日 | 37 | 政村流 |

| 13 | 北条基时 | 从五位下 相模守 | 1315年7月12日 - 1316年7月9日 | 48 | 极乐寺流 |

| 14 | 北条高时 | 从四位下 修理权大夫 | 1316年7月10日 - 1326年2月13日 | 31 | 得宗家 |

| 15 | 北条贞显 | 正五位上 修理权大夫 | 1326年3月16日 - 1326年3月26日 | 56 | 金泽流 |

| 16 | 北条守时 | 从四位下 相模守 | 1326年4月24日 - 1333年5月18日 | 39 | 赤桥流 |

-

暮秋将归秦留别湖南幕府亲友

2025-09-28 12:33:53 查看详情 -

南镰仓高中女子自行车社

2025-09-28 12:33:53 查看详情 -

幕府将军2:全面战争

2025-09-28 12:33:53 查看详情 -

在水军宴赠幕府诸侍御

2025-09-28 12:33:53 查看详情 -

南镰仓高校女子自行车社

2025-09-28 12:33:53 查看详情

求购

求购