- 钵水母

钵水母

简介

钵水母纲(Scyphozoa)生活史的主要阶段是单体、水母型,其水螅型阶段不发达或完全消失。其水母体一般体形较大,没有缘膜;胃循环腔复杂,辐射管发达,有内胚层起源的胃丝,胃丝上有刺细胞;中胶层中有外胚层起源的细胞及纤维;生殖细胞起源于内胚层。已知有200余种,全部海洋生活,分为5目。辽宁省沿海该纲的药用动物主要分布于根口水母目和旗口水母目,2种。

主要特征

1.全海产,多为大型的水母。

2.大部分种类有世代交替现象。

3.水母型不具缘膜,结构复杂,感觉器官为触手囊;水螅型不发达甚至消失,常常以幼虫的形式出现。

4.生殖腺由内胚层产生。

5.内外胚层均有刺细胞。

钵水母纲

钵水母纲(学名Scyphozoa)通称钵水母。是腔肠动物门、刺胞亚门的一个纲。一类不具缘膜的大型水母。

本纲水螅型多数为大型水母,无缘膜或仅有假缘膜,生殖细胞由内胚层形成。全为单体,完全海产。约有 200种。中国沿海常见种有海蜇、霞水母、海月水母等。除十字水母营附着生活外,都是浮游生活,广布于各大洋,尤以热带海区为多。

钵水母的外形与水螅虫纲的水母型极相似,其区别是:多数体大,伞径最大达2米以上;有胃膜和胃丝,体呈四辐对称;生殖腺多位于生殖下穴的底部;水管系统复杂,辐管4条或4的倍数,常彼此构成网状。

水母内伞有发达肌纤维,借此收缩以排出胃腔内的水使水母向上或者向侧方运动。刺细胞分布在外伞表面、口腕、缘触手和胃丝上。

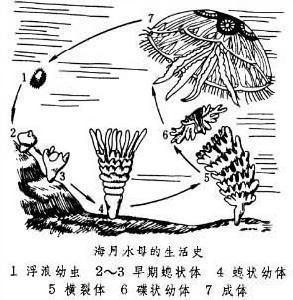

除金黄水母为雌雄同体外,多为雌雄异体。精子和卵子由口排出,体外受精,少数种(如海月水母)在雌体内受精。受精卵经多次卵裂,发育为浮浪幼虫,幼虫浮游一段时间以后,附着变态为螅状幼体或钵口幼体,它能以无性出芽的方式进行生殖,产生另一个新的螅状幼体,也可以通过横裂生殖,成为横裂体,状似一叠碟子,每一碟体的边缘有8对缘瓣,以后逐一脱离母体,成为浮游的碟状幼体,迅速长大为有性的水母体。这种世代交替的生活史较为普遍。但有少数种类,如游水母属,并没有世代交替,自浮浪幼虫直接发育为碟状幼体,无性世代的螅状幼体和横裂体完全消失。

本纲中的灯水母、游水母、黑伞水母和棕色水母4个属具有发光能力,在受到刺激后分泌出绿色或蓝色的发光粘液。

钵水母纲下分5个目:

①十字水母目,约 30种,产于寒温带浅水水域,营附着生活,中国常见的有叭水母和高杯水母;

②方水母目,约16种,生活于热带、亚热带大陆架浅海区,其中灯水母体高达25厘米,能吃比它大的鱼。产于印度洋的疝囊水母和束手水母的刺细胞有剧毒,人被刺伤后,几分钟内就会死亡;

③冠水母目,约有31种,大多为深水种类,体呈红色、褐色、黑色或紫色,最大伞宽达38厘米以上。其中游舟水母的垂直分布可达7100米的深度;

④旗口水母目,约有50种。其中北极霞水母是水母类中最大的种类,伞宽达200厘米以上,体呈红褐色或黄色;

⑤根口水母目,约80种,其中经济意义较大。有的种类如口冠海蜇是大型食用水母,体重达150千克。

⑤根口水母目,约80种,其中经济意义较大。有的种类如口冠海蜇是大型食用水母,体重达150千克。

种类介绍

十字水母(Stauramedusae),上伞面具柄,可附着外物,无水螅型,如浅喇叭水母(Haliclysus steinegeri)。立方水母(Cubomedusae),伞体立方形,分布热带海洋,有的毒性大,人被刺可导致死亡。

冠水母(Coronata),伞体下部有一环沟,伞缘分数叶,生活在深海。旗口水母(Semaeostomeae),伞体扁平,大型种类。

北部海洋中的北极霞水母(Cyaneaarctica),伞径可达2米,触手长30米。

中国黄渤海分布的霞水母(C.nozakii),伞径一般50厘米,触手长10余米,可驱散鱼群、破坏网具。

根口水母(Rhizostomeae),为大型食用水母,成体口愈合,口腕上有许多小孔状的吸口,伞体呈蘑菇状,明显分为伞部和腕部,中胶厚且硬,伞缘无触手。

钵水母纲海蜇(Rhopilema esculentum),在中国沿海均有分布。加工后制成蜇皮和蜇头,是很有营养的海产品,又可入药。中国早在1600多年前晋朝就已开始食用。1981年,中国科学家首次报道海蜇的发育变态过程。海蜇有“低音耳”,可预报风暴。

钵水母纲海蜇(Rhopilema esculentum),在中国沿海均有分布。加工后制成蜇皮和蜇头,是很有营养的海产品,又可入药。中国早在1600多年前晋朝就已开始食用。1981年,中国科学家首次报道海蜇的发育变态过程。海蜇有“低音耳”,可预报风暴。

钵水母的消化

钵水母类的胃循环腔比水螅水母复杂,原始的种类由口经垂唇进入中央的胃腔,胃腔向外延伸形成4个胃囊,胃囊之间有隔板(septum),隔板上有小孔,可使胃囊之间互相沟通以帮助液体的循环流动。隔板上有隔板肌,内缘有内胚层起源的胃丝(gastric filaments),共上含有许多刺细胞及腺细胞,可以固定及杀死进入胃腔的食物。例如十字水母类(Stauromedusae)就具有这种胃腔。较进化的钵水母类,例如海月水母,这种胃囊及隔板的结构仅在幼年阶段出现,成年阶段时形成了发达的胃腔及环流管系统。海月水母的胃环流管包括由口腕方向伸向伞缘的4条分枝的正辐管(perradial canals),由胃囊方向伸向伞缘的4条分枝的间辐管(interradialcanals),及位于正辐管与间辐管之间的8条不分枝的从辐管(adradial canals)。这些放射管在伞缘处均与环管相连。钵水母类均为肉食性动物,以小的甲壳类、浮游生物等为食,实际上也是一类悬浮取食者,它们以触手过滤水中的微小的浮游生物,经口腕沟靠纤毛作用送入口及胃腔,胃丝上的刺细胞杀死捕获物,再由胃丝上的腺细胞分泌消化酶消化食物,消化后的营养物靠环流管壁的纤毛摆动以推动营养物由胃腔经从辐管进入环管,再经正辐管、间辐管、胃腔及口将未消化吸收的食物残渣排出体外。

神经与感官

钵水母类的神经结构也是由外胚层形成的神经网,也具有突触传导。原始的种类例如立方水母类(Cubomedusae),也像水螅水母一样,在伞缘具有两个神经环。但多数的钵水母类已不存在这种伞缘神经环,而是神经细胞集中,形成4个或8个神经节分布在伞缘的触手囊中。显然,其中含有起博点神经元,因为如果切去全部的神经节,水母则失去博动的能力,如果切去部分神经节,甚至只留一个神经节,水母仍能做有节奏的收缩运动。所以神经节中含有起博点神经元,它控制着水母类的肌肉收缩运动。钵水母类伞缘的4个或8个触手囊也是它的神经感觉中心,它具有感光、重力感受及化学感受的功能。触手囊是由环管向外延伸形成一个中空的小盲管,其末端具有内胚层分泌的钙质颗粒,称平衡石(statolith)。外伞缘在平衡囊上端延伸形成笠(hood),用以保护及遮盖下面的平衡囊,其两侧有感觉瓣(sensory lappets),其上有感觉细胞及纤毛。当身体倾斜时,端部的结石与感觉纤毛受到刺激而引起运动以调节身体的平衡。另外,在触手囊上还有外胚层形成的小眼(ocellus),原始的小眼仅是表皮细胞内陷形成的一个小窝,其中分布有色素及感觉细胞,复杂的小眼有网膜状的感觉细胞及晶体,如立方水母类,对光线表现出正趋性。此外,在触手囊上、下伞面有一个表皮内陷形成的外,内感觉窝(sensory pit),是其化学感受器。钵水母类的触手囊具有敏锐的感觉能力,例如它能感受到比声波还微弱得多的次声波。有时风平浪静的海面会见到水母类的聚集或成群游动,有经验的渔民及海员会意识到几小时之后,海面将会有风暴的来临,这是由于空气中的气流及海浪的磨擦所产生的一种人不能查觉的次声波,而水母类能感受,并提前开始了迎战风暴的准备。因此人们把某些钵水母类看做是一种有效地预测风暴的指示生物了。仿生学家也利用了它的触手囊结构,成功的制成了风暴预测器,能提前十几个小时成功的预报风暴的来临、方向、级别等。为航海者提供了可贵的资料。

致毒方式

有毒钵水母致毒方式属于创伤中毒类型。这是腔肠(刺胞)动物共有的一种防卫、攻击方式。是由这类动物特有的刺细胞里一个特殊细胞器——刺丝囊弹射出有毒刺丝螫人人体皮肤而致毒。有毒刺细胞在静止时,胞内毒液离子浓度极高,由于刺丝囊有双层壁,较厚,水不能渗透,囊内渗透压可高达140个大气压。当刺胞受到外刺激(机械、化学或生物)触动触发器,水被渗透入内,产生强大水压,将囊内刺丝弹出,弹射速度高达2m/s,相当于重力加速度的4万倍,所产生的力量不仅可射穿小型甲壳动物角质层,而且能射穿人体皮肤,深至真皮层,释放出毒液使被袭击者致毒。

生殖和发育

钵水母(6)钵水母类为雌雄异体,生殖腺位于胃襄内,由内胚层产生。原始的种类在隔板两侧共有8个生殖腺。无隔板的种类具有4个,海月水母就有4个马蹄形的生殖腺体在胃囊的底部,性成熟时常有色泽,易于识别。生殖细胞排到海水中或口腕处受精,受精卵经囊胚期发育成浮浪幼虫,经过一段自由游泳之后,用其前端固着在物体上发育成水螅型幼虫,称为钵口幼虫(scyphistoma),钵口幼虫以后由顶端到基部进行横裂生殖(strobilation),这时称为横裂体(strobila),以后横裂体由顶端开始依次脱离母体形成幼年的水母型体,称蝶状幼体(ephyra),横裂体可以生活一到数年,全部横裂体脱落之后,它又可以重新形成钵口幼虫,所以横裂体是无性生殖阶段。蝶状幼体很小,边缘有很深的缺刻。它经过大量的取食后发育成水母型成体。远洋漂浮的钵水母类没有固着生活的阶段,它们或是直接发育,例如游水母(Pelagia),棕色水母(Atolla),或是幼虫保持在亲本的胃腔内或其他部位,例如霞水母。

钵水母(6)钵水母类为雌雄异体,生殖腺位于胃襄内,由内胚层产生。原始的种类在隔板两侧共有8个生殖腺。无隔板的种类具有4个,海月水母就有4个马蹄形的生殖腺体在胃囊的底部,性成熟时常有色泽,易于识别。生殖细胞排到海水中或口腕处受精,受精卵经囊胚期发育成浮浪幼虫,经过一段自由游泳之后,用其前端固着在物体上发育成水螅型幼虫,称为钵口幼虫(scyphistoma),钵口幼虫以后由顶端到基部进行横裂生殖(strobilation),这时称为横裂体(strobila),以后横裂体由顶端开始依次脱离母体形成幼年的水母型体,称蝶状幼体(ephyra),横裂体可以生活一到数年,全部横裂体脱落之后,它又可以重新形成钵口幼虫,所以横裂体是无性生殖阶段。蝶状幼体很小,边缘有很深的缺刻。它经过大量的取食后发育成水母型成体。远洋漂浮的钵水母类没有固着生活的阶段,它们或是直接发育,例如游水母(Pelagia),棕色水母(Atolla),或是幼虫保持在亲本的胃腔内或其他部位,例如霞水母。

-

全新小鹏P7i将于3月10日上市 配置水平升级

2025-11-02 21:51:51 查看详情 -

零跑新车上市专访:不怕你不买 配置水平升级

2025-11-02 21:51:51 查看详情

求购

求购