- 巴士底狱

巴士底狱

历史沿革

纪念铜柱巴士底狱(Bastille)原名“巴士底要塞”,“巴士底”在法文中意为“城堡”[4]。它始建于12世纪,当时是一座军事城堡,目的是防御当时百年战争英国人的进攻,所以就建在巴黎城门前。

纪念铜柱巴士底狱(Bastille)原名“巴士底要塞”,“巴士底”在法文中意为“城堡”[4]。它始建于12世纪,当时是一座军事城堡,目的是防御当时百年战争英国人的进攻,所以就建在巴黎城门前。

后来,在巴黎市区不断扩大下,巴士底要塞成了市区东部的建筑,失去了防御外敌的作用,因此于14世纪末被改为王家监狱,专门关押政治犯。凡是胆敢反对封建制度的著名人物,大都被监禁在这里,文学家伏尔泰就曾被关押于此。它由此成为了法国专制王朝的象征,也就有了后来“巴士底狱”的名字。

18世纪末,它是控制巴黎的制高点,自亨利四世后,法国国王在里面驻扎了大量军队。1789年7月14日,它被反对法国王室专制的奋起反抗的巴黎市民所摧毁,现今原址已被巴黎市区东部的巴士底广场的七月革命烈士碑所取代。

19世纪的浪漫主义历史学家把巴士底监狱当作法国专制王朝的象征,并把1789年7月14日巴士底监狱被人民占领的事件描绘成伟大的功绩,代表英勇巴黎人民解放被压迫的农民的一次革命胜利。

自从1879年,为了纪念法兰西第一共和国的建立,法国政府宣布把7月14日定为国庆节。[5]

建筑结构

七月柱

七月柱

巴士底狱占地2670平方米,有8座高约100英尺的塔楼,塔楼间由高24米宽3米的城墙相连,城墙上还配有15门重炮,城堡四周被一道宽26米深8米的壕沟所围,只有一个吊桥与外界连接。

地理位置

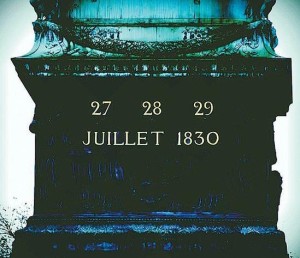

巴士底狱巴士底广场原来的巴士底狱已经被拆除,广场的中央,树立着一根铜柱,是为了纪念1830年法国革命再次推翻封建帝制。位于巴黎塞纳河右岸,巴黎市区东部。是众多学生运动的发起地点。

巴士底狱巴士底广场原来的巴士底狱已经被拆除,广场的中央,树立着一根铜柱,是为了纪念1830年法国革命再次推翻封建帝制。位于巴黎塞纳河右岸,巴黎市区东部。是众多学生运动的发起地点。

历史意义

历史事件

路易十六1789年5月,由于财政困难,国王被迫召集三级会议,路易十六企图向第三等级征收新税。可是,第三等级的代表识破了国王的诡计,他们趁开会的时机,提出了两点要求:第一,限制国王的权力,把三级会议变成国家的最高立法机关;第二,改变按等级分配表决权的办法,要求三个等级共同开会,按出席人数进行表决。国王路易十六听了这些要求,暴跳如雷,认为第三等级大逆不道。他偷偷把效忠王朝的军队调回巴黎,准备逮捕第三等级的代表。消息传出来以后,巴黎人民群情激愤,怒不可遏。于是,酝酿很久的一场大革命就这样爆发了。

路易十六1789年5月,由于财政困难,国王被迫召集三级会议,路易十六企图向第三等级征收新税。可是,第三等级的代表识破了国王的诡计,他们趁开会的时机,提出了两点要求:第一,限制国王的权力,把三级会议变成国家的最高立法机关;第二,改变按等级分配表决权的办法,要求三个等级共同开会,按出席人数进行表决。国王路易十六听了这些要求,暴跳如雷,认为第三等级大逆不道。他偷偷把效忠王朝的军队调回巴黎,准备逮捕第三等级的代表。消息传出来以后,巴黎人民群情激愤,怒不可遏。于是,酝酿很久的一场大革命就这样爆发了。

1789年7月13日这一天,手执武器的人群攻占了一个又一个的阵地,巴黎市区到处都有起义者的街垒。到了14日的早晨,人民就夺取了整个巴黎。最后只剩下巴士底狱还在国王军队手里。“到巴士底去!”起义队伍中响起了呼喊声。起义者不约而同地从四面八方涌向巴黎的最后一座封建堡垒。

守卫巴士底狱的士兵从房顶上和窗户里向起义者开火,塔楼上的大炮也开始轰击。冲在前面的起义战士被暴风雨般的火力压住,无法接近巴士底狱,大家就从周围的街垒向巴士底狱还击。他们没有大炮,只有从各处寻来的一些旧炮,甚至几百年前铸造的长满铁锈的古炮也加入了战斗行列。他们没有炮手,只有一些自告奋勇的人出来开炮,一个名叫肖莱的卖酒人居然成了炮手。然而,这些古炮和旧炮在被战斗激发起昂扬情绪的起义者手里,终于发出了轰鸣。一排排炮弹撞击在监狱墙上,打得烟雾弥漫,砖屑纷飞。可是因为围墙太厚,还是无法攻破,而起义者已经有了伤亡。

两个多小时以后,一门威力巨大的火炮被拉来了,有经验的炮手也找到了。不一会儿,猛烈的炮火射向巴士底狱。一部分守军终于举起白旗投降了。吊桥徐徐放下,起义群众冒着另一部分拒降的守军射来的弹雨,冲了进去。

升起三色旗

攻占巴士底狱1789年7月14日 巴士底狱升起三色旗。1789年7月12日,巴黎人民上街示威,并自发地与反动军队展开战斗。第二天清晨,巴黎上空钟声回荡,人民拿起斧头、短刀、手枪、石头,开始武装起义,迅速占领了巴黎大部分地区。当晚,起义群众还从军火库和残废军人院夺得几万支枪,革命力量更加强大。

攻占巴士底狱1789年7月14日 巴士底狱升起三色旗。1789年7月12日,巴黎人民上街示威,并自发地与反动军队展开战斗。第二天清晨,巴黎上空钟声回荡,人民拿起斧头、短刀、手枪、石头,开始武装起义,迅速占领了巴黎大部分地区。当晚,起义群众还从军火库和残废军人院夺得几万支枪,革命力量更加强大。

7月14日,当群众发觉国王的一支骑兵队开到巴黎东部关押政治犯的巴士底狱时,起义者高喊着“到巴士底去!”的口号,以排山倒海之势向这个象征封建专制统治的堡垒发动猛攻。他们砍断了监狱吊桥的锁链,冲了进去,与守军展开激烈的战斗,最后击毙了守军司令,捣毁了监狱,在巴士底升起一面红白蓝三色旗。巴土底狱被攻克了!它标志着法国资产阶级革命正式爆发。这一天后来就成为法国的国庆日。[6]

事件意义

攻克巴士底狱标志着法国大革命的开始,是历史上资产阶级革命的重大事件。在巴黎起义的影响下,革命的浪潮很快席卷了全国,在短短几天的时间里,法国的封建统治就土崩瓦解了,大资产阶级乘机掌握了国家政权。

这一年,制宪会议颁布了“废除一切封建义务”的“八月法令”,紧接着又通过了著名的《人权宣言》,向全世界庄严宣布了“人身自由,权利平等”的原则。

制宪会议曾作出决定,授予攻打巴士底狱的人民们“巴士底狱征服者”称号和一枚以巴士底狱为图案的勋章。后城堡被夷为平地,改建为巴士底广场,建有纪念碑。7月14日由于具有特殊的历史意义,后来被确定为法国的国庆日。

法国大革命的发生有着深刻的思想根源。

在18世纪上半叶,著名的思想启蒙运动就以不可阻挡之势深入人心了。孟德斯鸠、伏尔泰、卢梭、狄德罗等杰出的思想家和哲学家提出了一系列资产阶级的民主思想,抨击封建专制制度,为大革命的爆发准备了条件。

外界评价

19世纪的浪漫主义历史学家把“巴士底狱”当作法国专制王朝的象征,并把1789年7月14日巴士底狱被人民占领的事件描绘成伟大的功绩,代表英勇的巴黎人民解放被压迫的农民的一次革命胜利。自从1879年,为了纪念法兰西第一共和国的建立,法国政府宣布把7月14日定为国庆节。

巴士底狱被攻占那一天,发现监狱里只有七个囚犯,有一位是贵族家庭中被皇家密信所逮捕的“放荡罪”犯人(即萨德侯爵),两位被认定为精神病患者,四位是伪造犯。[1]

延伸阅读

巴士底狱的神秘人

巴士底狱(3)在巴士底狱,曾经住着一位神秘人,在被囚禁的34年当中,此人一直带着天鹅绒面罩,来掩盖他的真实身份。1703年,也就是法皇路易十四在位的第六十年个头,这位神秘人在巴士底狱中逝世。

巴士底狱(3)在巴士底狱,曾经住着一位神秘人,在被囚禁的34年当中,此人一直带着天鹅绒面罩,来掩盖他的真实身份。1703年,也就是法皇路易十四在位的第六十年个头,这位神秘人在巴士底狱中逝世。

曾经有位法国公主在写给英国皇室友人的一封信里这样描述此人,信中写道:“多少年来,有个人一直戴着面罩,住在巴士底狱,至死不除,两名武士永远守在他身旁,只要他一摘面罩,便会把他杀死……这里必然有些蹊跷,因为除此以外,他受的待遇很好,住得很舒服,各项供应无缺。但没有人晓得他是谁。”

神秘人的身世

此人身份一直是巴士底狱的未解之谜,对于他的身世,外界也是众说纷纭。

浪漫派小说家大仲马,曾经写过一本名叫《铁面人》的书,大仲马把天鹅绒面罩改成铁面罩。他的小说使一般人都认为,这身世不明的囚犯不是法皇路易本人便是他的孪生兄弟。

据伏尔泰记载,这位“铁面人”在圣玛格丽特岛上关押了一段时间之后,又被押送到了巴士底狱。令人费解的是,押解之前,国防大臣卢瓦侯爵曾亲自到岛上看望他,谈话时态度极为谦恭。更让人惊奇的是,入狱之时,竟由典狱长马尔斯先生亲自陪同,还和他共进午餐,此后的每一天都是如此。在巴士底狱时,这位“铁面人”也受到了和其他犯人截然不同的礼遇,给予专用的房间。在史料记载中,“铁面人”被描述为是一个文静的人,从来不惹麻烦。他“听任上帝意愿和国王旨意的安排”,他对自己的处境从无怨言,至于他究竟是什么人,他缄口不谈。

还有更神秘的解释。从1669年此犯在敦克尔刻港被捕起,一直受到严密控制。他被解往都灵(当时为法国领土)附近的皮诺罗监狱的时候,狱长圣马斯曾经接到一道批文:“如果他向你说起日常生活范围以外的任何问题,你便以处死来威胁他。”圣马斯每次调离转到另一监狱,这名囚犯也随着移监,一路用轿子抬着他走,轿子用蜡纸密封,以防好奇者窥探。1698年圣马斯调到巴士底狱,这时那名囚犯已经被捕30年了。

政治家及学者奎克斯武勋爵认为,这个神秘人物是法皇路易十四的亲生父亲。路易十三与奥地利的安妮结婚后22年未生育,后来分居。可是,分居14年后皇后竟然生下一子,就是路易十四,而他的父亲很可能就是这个被囚禁的人。据传,因路易十四生相与他极其相似,所以,路易十四下令将他隐藏起来。至死时,仍使用假名:尤斯塔奇·道格·职业仆役。

-

港铁接驳巴士K14线

2025-09-21 14:59:17 查看详情 -

柳州恒达巴士股份有限公司

2025-09-21 14:59:17 查看详情

求购

求购