- 上颌骨骨折

上颌骨骨折

疾病概述

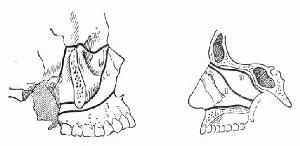

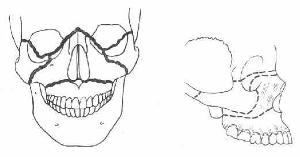

上颌骨是面部中心骨骼,结构较薄弱,内有大窦腔,附于颅底,呈支架结构,致伤后常伴发邻近结构和颅脑损伤。 上颌骨非火器性骨折一般分为低、中、高位三种类型,火器性骨折多为开放性,临床上无典型分类,可有粉碎性或洞穿性等。上颌骨血运丰富,愈合能力和抗感染能力强,应争取尽早重定与固定。

症状体征

(一)骨折段移位

上颌骨腺翼内肌和翼外肌附着外,无强大胍肉附着,上颌骨骨折后,骨折段的移位,主要决定于骨折的类型和创伤力的强弱、打击方向和领骨本身的重量。与下颁骨有明显不同。因下颌有强大的升颌肌群和降颌肌群附丽,骨折段移位的主要因素是肌肉牵拉。而上颔骨除翼内肌和翼外肌对其有影响外,其他附丽于上颌骨的肌肉皆较薄弱,对骨折段影响不大。冀外肌和翼内肌常将骨折段向后、下牵拉,上颌骨骨折段由于本身的重量,也向下垂,因此上颌骨骨折后常使面中1/3变长,也就使整个面形变长。

LeFortⅢ型骨折,颅面分离的病例致面中部严重伸长畸形尤为明显。上领骨如连同颧骨、颧弓发生骨折,额弓上附丽的嚼肌可将颧弓和上颌骨向卜牵拉。上颌骨骨折后,一般是向后、内方移位,上颌骨向后方移位,则出现面中部凹陷。较少向侧方移位。如骨折段完全分离,骨膜撕裂较广,骨折段可仅由软组织悬挂而下降.直至上牙与下牙的咬牙合相接为止。如上颌骨仅为线状裂缝骨折,则不发生移位。

(二)咬牙合错乱

上颌骨骨折段发生移位后,则常出现咬牙合错乱。上颌骨骨折段向下、向后移位,常使后牙与下颌牙早接触,使前牙呈开颌状态。如上颌骨骨折段被推向后内上方,则可使面形缩短,前牙呈对刃颌或反颌状态。如一侧上领骨发生中间裂开和横断骨折而下垂时,则患侧牙齿出现早接触或偏颌,健侧牙齿无接触而呈开牙合状态。

上颌骨骨折(三)口、鼻腔出血

上颌骨骨折(三)口、鼻腔出血

这是由于上颌骨骨折合并有口、鼻腔黏膜撕裂所致,其中以鼻腔和副鼻窦黏膜创伤机会较多。如口腔无破损,出血少时,仅由鼻孔渗出,出血多时,则同时由鼻后孔经口腔流出。此症状除I型骨折出现较少外,在Ⅱ、Ⅲ型骨折均多见。上颌骨低位骨折时,上颌前庭沟或腭部粘骨膜如有撕裂伤,可出现口腔渗血。

(四)眶周淤血

在LeFortⅡ、Ⅲ型骨折时,由于骨折线周围渗血和出血波及眼眶四周疏橙的皮下组织,眼验及球结膜,使围绕眼球的区域呈青紫色瘀斑,故称为“眼镜症状”。这症状随着血肿区吸收,颜色也就由青紫变为浅黄色,而后恢复正常。

(五)视觉障碍

上颌骨不典型LeForⅡ型骨折波及眶底时,可改变眼球的位置。常使患侧眼球下降,左、右眼不在同一水平位置,则出现复视现象。如创伤动眼神经或外展神经.可使左、右服球动度不协调,也能造成视觉障碍。如眼球或视神经受创伤,则将发生失明。

(六)合并颅脑创伤

上颌骨与颅脑紧密相邻,严重的上颔骨创伤可合并不同程度的颅脑创伤,高位颅面分离骨折时,并发颅脑创伤更重。如颅前凹有骨折,骨折线经过蝶窦、额窦或筛窦时,硬脑膜撕裂,蛛网膜腔内脑脊液可由鼻孔流出,形成脑脊液鼻漏。如上颌骨骨折合并有耳岩部刨伤,还可出现脑脊液耳漏。

疾病病因

上颌骨骨折的病因是颌面部受击压。

诊断检查

有损伤史。在诊断过程中应重点了解伤因、外力作用的方向、距离和受伤部位以及恢复后出现的主要畸形和功能障碍等,尤其是患者所需要解决的主要问题。常合并软组织挫伤、肿胀、瘀斑、“眼镜”症状,口腔鼻腔出血等。检查时应根据用手法检查和辅助检查的结果判断患者的畸形所在,以利于手术方案的制订,x线检查是必要的辅助手段,如瓦氏位、铁氏位和全口曲面断层片,如果准备行正颌外科手术,可加摄头颅定位片用于头影测量;头颅CT和三维CT重建成像也是重要的辅助诊断方法,尤其是后者能精确地显示异常骨折错位的位置、大小的立体形态,对诊断和治疗均有重要参考价值。

根据上颌骨骨折的临床表现,查清症状,结合受伤史及x线检查,不难确定诊断。为了准确而不漏诊,必须了解上领骨骨折的具体部位、骨折性质、有无邻近面骨的合并伤,有无颅骨合并伤等。对并发有严重颅脑伤的上颁骨骨折病人,不能作过多的搬动,以免加重病情恶化。检查诊断上颌骨骨折时,要注意视觉有无障碍,眼球是否在同一水平面,有无复视、跟球下陷,触诊眶缘有无成台阶状等症状,避免漏诊眶底骨折。

治疗方案

(一)早期处理

对上颌骨骨折的伤员应特别注意有无颅脑、胸及腹腔等处合并伤,有严重合并伤的伤员,以处理合并伤为主。对七颌骨的刨伤可先作简单应急处理,以减轻症状,稳定骨折片,待后期复位治疗。应用抗生素控制感染。

上颌骨骨折时由于骨折段向下后方移位,将软腭压于舌根部,使口腔、咽腔缩小,同时鼻腔黏膜肿胀、出血,鼻道受阻,都可引起呼吸困难,应特别注意对窒息的防治。

(二)复住与固定

上颌骨骨折的专科治疗措施是复位与固定。治疗原则是使错位的骨折段复位,并获得上、下颌牙的原有咬牙合关系。牵引固定3~4周。

上颌骨骨折1.复位方法

上颌骨骨折1.复位方法

(1)手法复位

在新鲜的单纯性骨折的早期,骨折段比较活动.用于或借助于上颌骨复位钳,易于将错位的上颌骨回复到正常位置。手法复位方法简单,一般在局麻下即可进行,简单的骨折,也可不用麻醉。

(2)牵引复位

骨折后时间稍长,骨折处已有部分纤维性愈合,或骨折段被挤压至一侧或嵌人性内陷,或造成腭部分裂,向外侧移位,用手法复位不能完全回复到原有位置,或一时无法用手法复位时,则可采用牵引复位。

(3)手术复位

如骨折段移位时间较长,骨折处已发生纤维愈合或骨性愈合,用上述两种方法都难以复位时,则需采用手术复位,即重新切开错位愈合的部位,造成再次骨折,而后用合适器械撬动、推、拉,使骨折段回复到正常解剖位置,尽量做到解剖复位。

2.固定方法

上颁骨骨折的固定方法有几种类型,原则上是利用没有受伤的颅、面骨固定上颌骨骨折段,同时作颌间固定,以恢复咬牙合关系。固定方法较多,常用的有以下几种。

(1)领间牵引固定及颅颌固定

于上下牙列上安置有挂钩的牙弓夹板,使骨折段复位后按需要的方向和力量在上下颌之间挂若干橡皮圈进行固定,并以颅颌弹性绷带或颏兜将上下颁骨一起固定于颅骨上。上颌骨骨折一般固定3周左右。

(2)切开复位坚强内固定

在开放性上颌骨骨折、上颌骨无牙可作固定、上颌骨多发及粉碎性骨折或骨折处已发生纤维性愈合的病例,均可采用切开复位,复位后以微型或小型钛板行坚强内周定。在上额骨LeFortⅡ型和Ⅲ型骨折时,由于牵扯的骨折部位较多,可选用头皮冠状切口,将头皮及颞面部皮瓣向下翻转,可显露出额、颞、眶、鼻、颧弓、颧骨及上颌骨骨面,必要时可加做口内前庭沟切口,从口内进一步显露上领骨骨折部位。这种切u由于可充分显露多处骨折的部位,便于探查、骨折段复位及固定的操作,尤其适用于陈旧性上颌骨骨折合并颧骨、鼻骨及额骨骨折的治疗。

求购

求购