- 太渊穴

太渊穴

简介

太渊穴

太渊穴

【释名】太,盛大;渊,水深处。意指穴当寸口动脉,血气旺盛。

【别名】太泉,鬼心。

【穴义】肺经经水在此散而化为凉性水湿。

别名太泉,避唐祖讳

脉之所会,寅时气血由此始;主诸脉病,肺虚者补之。

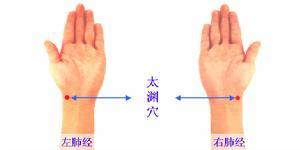

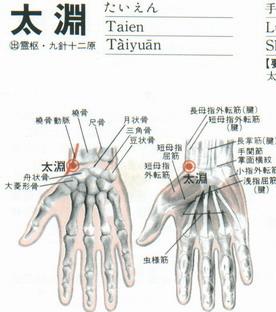

[位置]:仰掌、腕横纹之桡侧凹陷处。

[用法]:针二分,灸三壮。

[经属]:手太阴肺经为输土。肺之原穴,百脉之会。击中后,阴止百脉,内伤气机。

穴位释义

肺经经水在此散而化为凉性水湿。

功能主治

1.呼吸系统疾病:扁桃体炎,肺炎;

2.循环系统疾病:心动过速,无脉症,脉管炎;

3.其它:肋间神经痛,桡腕关节及周围软组织疾患,膈肌痉挛。

取穴方法

仰掌,在腕横纹上,于桡动脉桡侧凹陷处取穴。

穴位配伍

咳血:太渊、尺泽、鱼际、肺俞、膈俞、三阴交(《针灸医案集要》)。

呕血:太渊、神门、太冲、行间、鱼际(《针灸资生经》)。

臂内廉痛:太渊、经渠(《备急千金要方》)。

顿咳:太渊、四缝、合谷、少商(《针灸治验录》)。

吼喘气满,肺胀不得卧:太渊、俞府、风门、膻中、中府、三里(《针灸大全》)。

掌中热:太渊、列缺、经渠(《神应经》)。

烦怨不卧:太渊、公孙、隐白、肺俞、阴陵泉、三阴交(《神应经》)。

牙齿疼痛:太渊、列缺、人中、颊车、吕细、合谷(《针灸大成》)。

呕吐:太渊、大陵、乳根、中脘、气海、足三里、内庭(《针灸逢源》)。

临床运用

太渊为八会穴之一的脉会,对血液运行失常及出血等疾患有较好的疗效。临床观察表明,针刺太渊穴对咯血及脑出血,均有显著效应。对于血压的调整也有较好作用,临床观察表明,针刺太渊穴对Ⅲ期高血压有降压作用。

日常保健

经常用拇指及甲尖掐按太渊,每次1~3分钟,可以补肺气、利心脏,促进血液循环,还可保健心脑血管,预防心肺疾患。

解释

太渊穴1)太渊。太,大也,极也。渊,深涧也,言穴之形态也。太渊之名乃从类象的角度描述穴位微观下的形态特征,指肺经水液在此散化为凉性水湿。因本穴位处手内横纹凹陷处,经水的流行是从地之天部流向地之地部,如经水从山之顶部流入渊之底部,故名太渊。

太渊穴1)太渊。太,大也,极也。渊,深涧也,言穴之形态也。太渊之名乃从类象的角度描述穴位微观下的形态特征,指肺经水液在此散化为凉性水湿。因本穴位处手内横纹凹陷处,经水的流行是从地之天部流向地之地部,如经水从山之顶部流入渊之底部,故名太渊。

2)太泉。太,大也。泉,水流、源泉也。本穴位处手内横纹凹陷处,经水的流行是从地之天部流向地之地部,且如瀑布飞落而下,为山上落下之大泉,故名太泉。

3)鬼心。鬼,与神相对,神处为天,鬼处为地,鬼在此代表地部。心,内部也,中心也。鬼心之名指本穴的气血物质流向地之地部。

4)肺经俞穴。俞,输也。指本穴为肺经经脉凉性气态物的主要输送穴位。本穴的气血为地部的经水,流行方式是从高位流向低位,如瀑布飞落而下,经水落下之时向空中散发大量凉性水湿之气,为肺经凉性气态物的主要输送之处,故为俞穴。

5)肺经原穴。原,源也。本穴为肺经凉性气态物的输送之源,故为肺经原穴。

6)本穴属土。属土,指本穴物质表现出的五行属性。土者,生金之物,因本穴为肺经天部之气的主要输供之处,表现出土的生金之性,故其属土。

7)本穴为脉会。脉,脉搏也,气血运行的通道也。本穴形如深渊,上接天部,下通地部,天、人、地三部之气皆会于此,故为脉会。

穴位

【定位】在腕掌侧横纹桡侧端,桡动脉搏动处。

【解剖】皮肤、皮下组织、桡侧腕屈肌腱和拇长展肌腱。穴区内有前臂外侧皮神经,深层有桡动脉和桡静脉本干通过,并有正中神经肌支和骨间后神经(桡神经分支)分布。穴下为皮肤、皮下组织、桡骨骨膜。皮肤由前臂外侧皮神经分布。针在皮下筋膜内,经桡神经浅支、头静脉与桡动脉掌浅支之间,穿前臂筋膜,在桡动、静脉外侧,拇长展肌(腱)和桡侧腕屈肌(腱)之间达深部桡骨骨膜。前肌(腱)由桡神经支配,后肌(腱)由正中神经支配。(参看列缺穴)

穴性

【气血特征】气血物质为天部的凉性水湿之气。

【运行规律】本穴气血的运行是由地之天部流落地之地部,在由高位流向低位时,经水大部分化为水湿气态物逸散于天部层次。

【功能作用】散化肺经地部水湿,向天部输送肺气。

【治法】寒则灸补,热则泻针出气。

临床治疗

辩证

【功能】止咳化痰,扶正祛邪,通调血脉。

【主治】咳嗽,气喘,咯血,胸痛,咽喉肿痛,无脉症,手腕痛。

呼吸系统疾病:扁桃体炎,肺炎;

循环系统疾病:心动过速,无脉症,脉管炎;

其它:肋间神经痛,桡腕关节及周围软组织疾患,膈肌痉挛。

【配穴举例】配神门治唾血振寒,呕血上气,配经渠治臂内廉痛(《千金要方》);配列缺治咳嗽风痰(《玉龙赋》);配鱼际治咽干(《针灸大成》);配神门、行间、太冲、鱼际治呕血(《针灸资生经》)。

配列缺、孔最,有疏风解表,宣肺止咳的作用,主治咳嗽,气喘,胸背痛。

配内关、冲阳、三阴交,有益心通阳,祛瘀通脉的作用,主治无脉症。

治疗

【刺灸法】避开血管,直刺0.3~0.5寸,不可伤及桡动、静脉。禁用直接灸,以免损伤桡动、静脉。艾条灸3~5分钟。

相关病症

无脉症是指患者多处动脉搏动触摸不到的病证。临床以人迎脉、寸口脉、气冲脉、趺阳脉触及不到为常见,多发于上肢。与《内经》中的“臂厥”、w厥”相类似,罹患肢体每多兼厥冷、乏力或微痛。青年女性发病率较高。

病因病机

太渊穴本病的发生,无外虚实两端。正气不足,邪气内侵是酿成本病的主要原因。经脉失畅,营卫不通为主要病理机制。

太渊穴本病的发生,无外虚实两端。正气不足,邪气内侵是酿成本病的主要原因。经脉失畅,营卫不通为主要病理机制。

1、外邪侵袭,风寒湿邪侵袭经脉,营卫失和,气血不畅,阻滞脉道而成无脉。

2、脏气不足,心气虚则不能主血,肺气虚则难以朝百脉,肝气虚则失于疏泄,脾气虚则化源不足。正气不足,邪气内侵,阻遏脉道,酿成此证。

辩证治疗

1、臂厥

症状和体征:寸口脉及神门脉均微弱或消失,多见于单侧,亦有见于双侧者,上肢厥冷乏力,不任握物,舌淡,苔薄白。

证候分析:寸口脉为手太阴肺经所过,神门脉为手少阴心经所过。肺主气朝百脉,心主血脉。气为血帅,血为气母,心肺气虚,则气血匮乏、脉道失营而滞,故脉微弱或消失。气主煦之,血主儒之,气血运行不畅,故肢冷乏力。舌淡、苔白,为气血不足之象。

治法:养心益肺,通脉活络。以手太阴肺经、手厥阴心包经和手少阴心经穴为主。

处方:尺泽,太渊,内关,极泉,神门,人迎

随证配穴:气短喘咳者,加天突。眩晕者,加百会、风池。

刺灸方法:针用平补平泻法,可加艾条灸或温针。

方义:尺泽、太渊疏调肺经之气而补肺气。内关、极泉、神门流调心经和心包经之气而补心气。人迎属足阳明胃经,该经多气多血,刺之可补气养血,通调经脉。

2、(骨干)厥

症状和体征:气冲脉及趺阳脉微弱或消失,双下肢厥冷痿(辟足),不任步履,舌淡,苔白。

证候分析:足阳明之脉不通,故气冲脉及趺阳脉微弱或消失。下肢失于温煦濡养,故下肢厥冷、不任步履,舌淡、苔白,为气血不足之象。

治法:补气养血,通脉活络。以任脉、足阳明胃经穴为主。

处方:气海,关元,气冲,足三里,阴陵泉

随证配穴:眩晕者,加太冲。

刺灸方法:针用平补平泻法,亦可加艾条灸或温针。

方义:气海、关元针灸可补元气而促气血运行。气冲、足三里阴陵泉调补阳明经之气血。

特异性:五输穴之输穴,五行属土;肺之原穴;八会穴之脉会。

功用:止咳化痰,通调血脉。

求购

求购